Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Mauro Zanchi

Leggi i suoi articoliIn occasione della mostra «Celestial Stories» alla Galleria Cartacea, abbiamo intervistato Joan Fontcuberta, figura di spicco nel panorama della fotografia concettuale contemporanea, sui temi cruciali che innervano la nostra relazione con le immagini. I temi affrontati esplorano le ambiguità insite nella rappresentazione visiva e i complessi processi di costruzione del significato, l’indistinguibile confine tra documento e invenzione, i mutevoli regimi di verità che plasmano la nostra interpretazione del visibile.

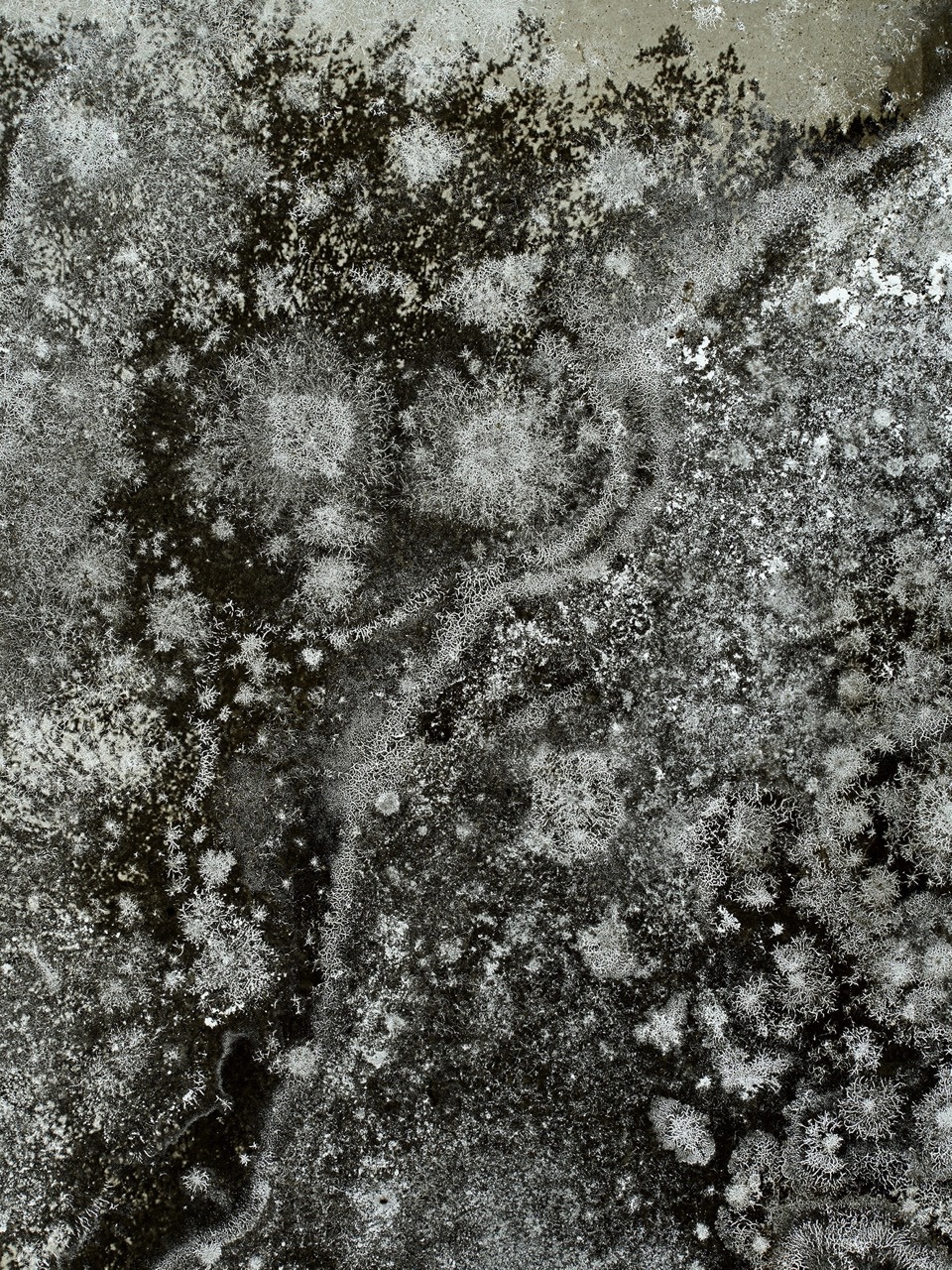

Il progetto «The Milky Way» è costituito da una costellazione di opere che abbraccia una sorprendente varietà di approcci e tecniche: dalla fotografia tradizionale ai fotogrammi ottenuti senza l’ausilio della macchina fotografica, dalle immagini riappropriate da cataloghi scientifici e registrazioni satellitari al meticoloso lavoro d’archivio, dal recupero di fotografie deteriorate alle catture realizzate con microscopi elettronici, fino alle immagini fotorealistiche generate dall'intelligenza artificiale. Questa eterogeneità di strategie si manifesta, per esempio, nella coesistenza di opere come la serie «Costellazioni» (1993), nate dall’impronta diretta di insetti sul parabrezza di un’auto a evocare visioni notturne di cieli stellati, con i monumentali ingrandimenti di «Cultura di polvere» (2022), dove microscopici frammenti di vecchi negativi ammuffiti si trasformano in suggestive rappresentazioni del cosmo profondo e delle sue nebulose galattiche, offrendo una concreta e affascinante esemplificazione della poliedrica ricerca dell’artista sull’ontologia e l’epistemologia dell’immagine.

Nella mostra alla galleria Cartacea, le immagini di «Sputnik» (1997) saranno connesse con dodici opere della serie «La Vía Láctea». Grazie alla sua ricostruzione, la navicella Soyuz 2, con a bordo il cosmonauta Ivan Istochnikov e il cane Kloka, è ancora in viaggio nel multiverso spaziotemporale e nella nostra memoria. A distanza di quasi trent’anni dal suo progetto dedicato all’odissea della navicella sovietica, come rilegge (o rileggerebbe oggi, alla luce di tutto quello che è accaduto nei primi due decenni del Duemila) l’opera con cui si è lanciato nello spazio dell’arte contemporanea?

È un progetto che non ha perso la sua attualità: in un mondo scosso dai dispotismi di megalomani come Trump e Putin e dal crescente populismo delle democrazie liberali europee, la propaganda e la manipolazione sono il nostro pane quotidiano. In questo frangente, l’immagine gioca un ruolo sempre più importante nella guerra per la narrazione. Oggi più che mai i conflitti bellici si vincono con le immagini piuttosto che con carri armati e missili. Con un ragionamento a metà tra la storia e la fantascienza, «Sputnik» ci invitava a mettere in discussione la letteralità della fotografia come documento, ma metteva anche in guardia dall’autorità sospetta degli archivi, che spesso diventano i custodi di una memoria filtrata dal potere. Ma soprattutto denunciava come i sistemi autoritari si giustificano imponendo la loro versione della realtà. Quasi tre decenni dopo lo Sputnik, quindi, ci troviamo soffocati in un’atmosfera di post-verità, che è un ulteriore anello di una lunga offensiva del liberalismo: privatizzare la verità, staccandola dalle potenziali equivalenze sostenute nella comunità. È una battaglia per far sì che tutti siano d’accordo sul fatto che non c’è altra verità se non quella che è utile qui e ora, e questo comporta il distacco del linguaggio da qualsiasi contesto che gli darebbe un senso di competenza pubblica attraverso appelli all’istantaneità delle emozioni. In pratica, possiamo dirlo in termini più grafici: alcuni registi riescono a trasformare una bugia in un’opera d'arte. Alcuni pubblicitari possono far sembrare una bugia un sogno. Alcuni giornalisti trasformano una bugia in un’arma. Alcuni avvocati possono fare di una bugia la verità. Alcuni giudici trasformano le bugie in giustizia. E alcuni politici trasformano la menzogna in uno stile di vita che cercano di imporre agli altri. Ebbene, in tutto questo orizzonte di menzogne, l’immagine è al centro della scena. Politica, guerra, economia, relazioni personali... tutte le fasi della vita tendono a convergere nell’immagine. L’immagine è l'epicentro del sistema globale di dominio. In questa drammatica sfida storica, abbiamo la responsabilità di epurare l’attuale valanga di immagini: di evidenziare quelle che mirano solo a renderci più sottomessi e di attivare, al contrario, le immagini che contengono un potenziale di emancipazione. Alla fine, mi piace pensare che lo Sputnik abbia agito e continui ad agire come antidoto a tutte queste invettive, anche se sicuramente in modo più testimoniale che efficace.

Come agisce la sua componente ironica, tra la prima idea, la successiva ricerca e la traduzione formale in un’opera?

Per me l’umorismo è sia uno stile di vita sia una strategia artistica. L’ironia è la prima delle formule utilizzate da Socrate nel suo metodo dialettico, il che significa che la parodia e l’umorismo appartengono alla lunga tradizione del pensiero mediterraneo che si è irradiata in tutta la cultura occidentale. L’umorismo è un motore che mette in moto la macchina del pensiero, e l’uso dell’umorismo è una strategia per introdurre la critica. Ricordiamo Il nome della rosa di Umberto Eco: il riso è rivoluzionario e gli intolleranti vogliono reprimerlo. Dovremmo essere stufi delle pretese trascendentaliste dei venditori di fumo e specchi. Abbasso l’arte pretenziosa e noiosa! Il problema è che c’è una corrente egemonica dell’arte contemporanea che sembra essersi assestata su quella che potremmo chiamare anedonia, cioè il masochismo intellettuale e il rifiuto del piacere, e che di fatto porta al serio, al noioso e al soporifero. Per gli ideologi di quest’arte intellettuale masochista, l’umorismo è una sciocchezza inconsistente, una follia anti-artistica, perché la vera arte dovrebbe essere solenne, epica, noiosa, o semplicemente non essere. Credo che confondano l’umorismo con la frivolezza. L’umorismo non è l’opposto della serietà, ma della noia. E ciò che accade è che molte aree dell’arte contemporanea sono estremamente noiose. Ascolto Eduardo Galeano quando dice: «Non prendete sul serio nulla che non vi faccia ridere».

Joan Fontcuberta, «Élevage de poussière (Trauma#5874)», 2022

Quali sono, secondo la sua esperienza, i dispositivi più credibili (ovvero quelli che più di altri sono in grado di convincere i fruitori della veridicità di una storia), nel rapporto tra documenti attendibili e fiction?

Proprio per la natura del mio lavoro, sono stato molto interessato a dedurre alcune regole di base per la costruzione di un falso. Nell’autunno del 2016, l’Ivam di Valencia ha presentato una grande mostra sul falso curata da Jorge Luis Marzo e per il suo catalogo ho scritto un testo in cui ho consegnato un decalogo di risorse. Permettimi di citare me stesso:

1. Proporre un argomento plausibile: introdurre la storia all’interno di un contesto che sia accettabile per il pubblico ed eviti i sospetti.

2. Tempestività nel tempo e nel luogo: sfruttare le circostanze di rilevanza e appropriatezza. Non deve esserci incoerenza tra l’argomento e il tempo e il luogo in cui viene presentato; al contrario, deve apparire naturale e non forzato.

3. Predisposizione del pubblico. Determinare il loro livello di credibilità/credulità: è molto più facile vendere una storia a chi è disposto a crederci o a chi ne trarrà beneficio.

4. Inquadrare la storia in un contesto autentico, riconoscibile e verificabile, che rassicuri il destinatario e non faccia scattare campanelli d’allarme.

5. Lasciare spazio all’ambiguità e all’equivoco. Inducete il pubblico a completare ciò che viene suggerito ma non detto. Questa dose di contributo personale genera empatia con il progetto.

6. Deviare l’attenzione da punti conflittuali o poco plausibili ad altri più plausibili e non contestabili: utilizzare le tecniche di distrazione dell’illusionista.

7. Attivare i pregiudizi del pubblico, i suoi apriorismi, i suoi luoghi comuni, le sue abitudini... Individuare queste componenti precedenti e reindirizzarle a vantaggio della storia.

8. Sganciarsi dalla storia per coinvolgere il destinatario. Il creatore del falso deve scomparire, mimetizzarsi o minimizzare il suo rapporto con la storia per enfatizzare l’effetto sul ricevente. Deve mostrare indifferenza e distacco dalla storia.

9. Applicare una retorica persuasiva (come le tecniche del ciarlatano venditore di rampicanti). Ad esempio, utilizzando una terminologia specializzata e sofisticata, che va oltre la comprensione del destinatario medio o altri sistemi intimidatori che lasciano il destinatario in uno stato di vulnerabilità.

10. Utilizzo di figure di autorità come elementi di legittimazione esterna. Queste figure di autorità possono essere entità o individui, e in entrambi i casi possono agire in collusione con il creatore del falso o essere strumentalizzate da quest’ultimo e agire inosservate.

In realtà, tutte queste regole si applicano anche alle truffe di strada, alla pubblicità persuasiva o alla propaganda. Raccomandazioni simili si trovano in qualsiasi manuale sull’arte della seduzione. Ciò che prevale nel falso artivista è l’approccio pedagogico e la missione profilattica nell’applicazione di tutte queste tattiche. In altre parole, lo scopo è proprio quello di smascherare queste regole, di renderle visibili quando di solito rimangono nascoste e impercettibili. In breve, prevale un’azione decostruttiva sui sistemi di trasmissione dell’informazione e dell’esperienza.

Dopo aver preso in considerazione una tipologia di fotografia amnesica, senza più memoria, dimostrato più volte che l’indessicalità di ogni fotografia contiene sempre una percentuale di falsità, e tradotto in opere le riflessioni che ne sono derivate, ora, nell’era delle immagini algoritmiche e delle AI generative, il suo sguardo critico cosa cerca di smascherare e quali cortocircuiti innesca con la sua ricerca artistica?

Per quanto riguarda la cultura visiva, l’IA è una rivoluzione molto più importante della comparsa della fotografia nel 1839, e mi appassiona vivere questo momento e decidere da che parte delle barricate stare. Da un lato, i sistemi di visualizzazione generativa pongono fine al dibattito sulla verità dell’immagine e dimostrano in modo inconfutabile che la veridicità non è alla base dell’immagine, l’immagine è neutra, la direzione etica è imposta dall’operatore. Per esempio, facevo arrabbiare molto i miei amici fotoreporter quando dicevo loro che la verità non era nella fotografia ma nel modo in cui usavano la fotografia, che la macchina fotografica era solo lo strumento del loro sguardo e non un dispositivo ontologico di autenticazione. Dobbiamo quindi spostare questo dibattito verso la gestione dell’informazione visiva, che è il vero nocciolo della questione. Oggi siamo un po’ più alfabetizzati in questo senso, qualsiasi bambino che usa i filtri di Instagram sa come intervenire sulle immagini, ma parallelamente a questa crescente alfabetizzazione, anche i sistemi di manipolazione si stanno affinando. Non possiamo quindi abbassare la guardia. Per quanto riguarda l’IA, nei miei ultimi progetti sono concettualmente interessato a due aspetti. Il primo è l’intersezione tra parole e immagini come due linguaggi per rappresentare la realtà. Barthes diceva che ogni fotografia attende un testo, e ora è proprio un testo a generare una «fotografia». Il vecchio senso dell’«ekphrasis» è stato quindi invertito. L’altro aspetto è che se la fotografia ci ha offerto «momenti decisivi» della storia, ora l’AI ci offre «momenti decisivi» della storia delle immagini. E questo accade perché per produrre immagini le reti neurali generative devono nutrirsi di immagini precedenti, una situazione di iconofagia che ci porta al progetto «Déjà-vu». Infine, uno dei miei ultimi lavori è «Genesis.AI» (2025), in cui genero immagini utilizzando come prompt i versetti della Genesi biblica sui sette giorni della Creazione. In questo caso, quindi, è presumibilmente la parola di Dio a indurre la comparsa delle immagini. E sullo sfondo, la creazione di un dio soprannaturale si fonde con la creazione di un dio tecnologico, il nuovo «deus-ex-machina» reincarnato.

Joan Fontcuberta, «Sputnik», 1997

Attraverso la serie «Déjà-vu» (2022), realizzata in collaborazione con Pilar Rosado, ha mostrato che tutto appare già visto e preimmaginato, ponendo l’attenzione su un passaggio cruciale: il significato di un'immagine non sta nella sua origine ma nella sua destinazione. Potrebbe approfondire questa sua presa di coscienza?

Si tratta di un progetto sulla genealogia delle immagini che attinge alle fonti di Abi Warburg e di Norval Baitello Junior. Con il suo «Atlante Mnemosine» e la disciplina dell’Iconologia da lui proposta, Warburg ha dimostrato che tutte le immagini sono debitrici di immagini precedenti. E nel suo saggio «L’età dell'iconofagia», il filosofo e teorico della comunicazione Baitello Junior ci dice che viviamo in un’epoca in cui divoriamo le immagini e le immagini divorano noi, ma soprattutto le immagini divorano anche l’una l’altra, il che sarebbe il caso di un’iconofagia perfetta. Viviamo governati dalle icone. Ci svegliamo e una illumina il nostro mondo. Andiamo a dormire e un’altra la spegne. Se qualcuno si distingue, non diventa più un eroe, un martire o un leader, ma un’icona: è la conferma suprema dell’animismo di questo XXI secolo, la fase di assoluta preminenza delle immagini. Un’illustrazione pratica di questa iconofagia è fornita dai sistemi di visualizzazione basati sulle reti neurali generative. In effetti, l’IA funziona come un orco costretto a trangugiare enormi quantità di immagini per fornire risultati degni di nota. Gli algoritmi non fanno altro che perpetuare lo schema sequenziale della triade ingestione - digestione - defecazione. In «Déjà-vu» ci siamo proposti di applicare un algoritmo Gan a tutte le opere che compongono la collezione di un museo, come il Museo del Prado di Madrid o il Mnac di Barcellona. Attraverso un processo di «deep learning», le Gan (Generative Adversarial Networks) determinano i pattern che si ripetono più frequentemente e sono in grado di prevedere nuove opere in continuità plastica con quelle esistenti. Tuttavia, in questo progetto non abbiamo voluto realizzare le convincenti ricreazioni che indubbiamente culminerebbero il processo generativo, ma ci siamo fermati a stadi intermedi che enfatizzano il processo morfogenetico del sistema e ci permettono di scoprire che ciò che è più interessante sono gli errori del dispositivo stesso, i test falliti, le prove intermedie, l’inconscio tecnologico che nasce dagli incidenti. Assistiamo allo scontro tra la forza del caso e la scienza della previsione. E infine recuperiamo il vecchio paradigma che de-feticizza la creatività e l’arte: possiamo solo imitare gesti che sono sempre precedenti, mai originali.

Da buon profeta visionario, ha sempre avuto l’abilità di prevedere, prima di altri artisti e critici, questioni e tematiche che sarebbero accadute in anni successivi, nel fluire cronologico della storia. Molti anni prima che apparissero le tecnologie «deepfake», che ora occupano grandi spazi nell’iconosfera e sono sempre più pervasive, le trame presenti nella sua «fake photography» portavano già in superficie le lacune dei documenti ritenuti attendibili e lasciava intuire la possibilità di interpretare il mondo e la storia anche attraverso i fraintendimenti. Ora come dobbiamo porci in rapporto con tutto quello che sappiamo non essere totalmente vero e che appartiene a una costruzione di matrice tecnologica piena zeppa di bias?

Questo problema ci porta alla questione della fiducia: su quali basi riponiamo la nostra fiducia in qualcosa o qualcuno? Quando ero bambino, sentivo spesso la frase: «È vero! L'hanno detto in televisione». Oggi questa ingenuità ci sembra un’assurdità. Nella situazione attuale, abbiamo dovuto inventare dei «fact-checkers». Spesso mi viene chiesto, per avere fiducia nell’attendibilità di un documento grafico, come si fa a distinguere una fotografia che esce da una macchina fotografica da una pseudo-fotografia generata con Stable Diffusion o Midjourney. Per rispondere a questa domanda mi rivolgo alla fantascienza. Nel film «Blade Runner» di Ridley Scott, una società del futuro è in grado di produrre robot androidi chiamati «replicanti», così simili agli esseri umani da confondersi con essi e nessuno è in grado di distinguerli. Solo agenti specializzati, i «Blade Runner», sono in grado di identificarli e neutralizzarli attraverso test e altre tecniche forensi. È giunto il momento che questi «Blade Runner» salvino anche noi - se necessario - dalle immagini di replicanti prodotte dagli algoritmi.

Considerando il passaggio epocale da una percezione del reale fondata sull’ottica a una determinata dall’informatica, in che modo riorientiamo la nostra comprensione degli eventi? Come si adatterà la nostra capacità di percepire, ora condizionata da sistemi che modellano il nostro sguardo e da regimi di visione compressi nell’automazione digitale della rappresentazione?

Non credo che la conoscenza empirica della modernità venga invalidata e soppiantata dalla speculazione relativistica della postmodernità. Le nuove tecnologie dell’informazione rappresentano semplicemente un campanello d’allarme, una sorta di contrappunto ai sistemi finora egemoni. Non è che i sistemi attuali sostituiscano quelli vecchi, ma che li completino, che collaborino con essi. Per esempio, a coloro che sono sconcertati quando non riescono a distinguere le immagini realizzate con l’IA da quelle prodotte dalle macchine fotografiche, direi che il loro sconcerto è istruttivo, perché toglie loro una benda dagli occhi e li rende consapevoli che precedentemente erano in uno stato di inopia, quando, senza alcun dubbio, si fidavano ciecamente della fotografia. Ora sanno quanto vale un pettine.

Joan Fontcuberta, «Élevage de poussière (Trauma#8904)», 2022