Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliabdessemed, adel «Ninfee», le cui corolle sono composte da lunghi coltelli, sbocciano nella prima sala alle Corderie, nell’oscurità rotta dalle installazioni al neon riproducenti parole nell’opera di Bruce Nauman alle pareti. Ma dell’artista franco-algerino è più divertente la performance in cui, lanciato in aria, tenta di tracciare su un tappeto sospeso al soffitto la frase «Also sprach Allah». Acqua È alta nel Padiglione di Tuvalu, che il visitatore percorre su una passerella semisommersa: l’artista Vincent J.F. Huang intende così evidenziare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle piccole isole. È canalizzata nel Padiglione del Messico, dove Tania Candiani e Luis Ortega tracciano un parallelismo tra due città sull’acqua, Venezia e l’antica Città del Messico e spiegano che il prosciugamento dei canali e la bonifica sono simboli di colonialismo. Nel Padiglione della Svizzera, un percorso anche olfattivo conduce a una piscina colma di liquido rosa carne (tra gli ingredienti della miscela, anche aspirina, silicone, metilene e titanio): Pamela Rosenkranz dice che ha voluto tramutare il padiglione in un corpo. alberi Sono semoventi come massi erratici quelli di Céleste Boursier-Mougenot all’interno e all’esterno del Padiglione francese, in un’opera contemplativa munita di grandi divani dove i visitatori possono godersi questa «danza arborea». È una spettrale apparizione nel buio, in un «paesaggio sonoro» con musica elettronica, quello dell’animazione digitale del duo IC-98 nel Padiglione della Finlandia. È invece un albero morto, con le fronde e le radici in fase di essiccazione e disteso a terra nei suoi 10 metri nel Padiglione Centrale quello di Robert Smithson pioniere della Land art, ecologista ante litteram ed esploratore visionario alla ricerca di un «ipotetico continente di Lemuria». architettura Totalmente architettonica è l’opera di Heimo Zobernig, che «cancella» la fisionomia del Padiglione austriaco costruito nel 1934 da Joseph Hoffmann e Robert Kramreiter con una soffittatura nera e minimalista.

brasile Un percorso attraverso muri sfondati a colpi di mazza conduce a una stanza in cui le immagini di un televisore sono sfocate dallo sgocciolio di acqua che cola da un sacco nell’opera di Antonio Manuel; nella performance di Berna Reale la fiaccola olimpica è portata in un carcere; carceraria e claustrofobica è anche la stanza racchiusa in una rete metallica di André Komatsu: nel Padiglione brasiliano sono protagonisti il disagio sociale e la protesta politica. bruguera, tania Disagio e frustrazione anche nell’opera dell’artista cubana nella sezione della mostra «All the World’s Futures» all’Arsenale: da non perdere la camminata nel buio, su un terreno reso instabile dalle scorie di canna da zucchero, in un corridoio ai cui lati quattro uomini nudi, muti e gesticolanti, manifestano la loro condizione repressa; al fondo, un piccolo televisore trasmette un’intervista a Fidel Castro.

chiavi Sono centinaia quelle che pendono da fili rossi nel Padiglione del Giappone ai Giardini, in una «cascata» che, nell’opera di Chiharu Shiota, celebra nella chiave il simbolo della nostra intimità. colonialismo e postcolonialismo Sono temi che percorrono tutta la Biennale: si va dal Padiglione del Belgio, dove un’opera di Vincent Meessen indaga sugli effetti positivi del colonialismo culturale, con la storia di una «cellula» situazionista in Congo, al film di Mathieu Kleyebe Abonnenc nel Padiglione Centrale, dalla scultura in rame su cui Sammy Baloji, alle Corderie, ha sbalzato alcuni modelli di scarificazioni di diverse comunità congolesi al bel video del Padiglione della Polonia ai Giardini: in un villaggio abitato dai discendenti di soldati polacchi che nell’Ottocento combatterono per l’indipendenza di Haiti, si canta l’opera «Halka», composta da Stanislaw Moniuszko nel 1858 e considerata «l’opera nazionale polacca»: i due autori, C.T. Jasper e Joanna Malinowska, sono stati ispirati da Fitzcarraldo, l’avventuriero idealista che nell’omonimo film di Werner Herzog voleva costruire un teatro dell’opera nella giungla amazzonica.

dalÍ, salvador È il testimonial scelto dal curatore Marti Manen per il Padiglione spagnolo, in virtù della «scomodità» e della complessità dell’artista, che appare in un video , soprattutto nel suo ruolo di personaggio mediatico. Non è facile cogliere le relazioni daliniane con il materiale esposto, tra cui un’edicola (opera di Francesc Ruiz) che ospita anche vecchi fumetti pornosoft. denaro Ci vogliono 10 euro per acquistare uno dei 14.086 mattoni (quelli che servono per costruire una casa per una famiglia non numerosa in Cina), con impresso lo slogan situazionista «Non lavorate mai» in caratteri cinesi, messi in vendita da Rirkrit Tiravanija alle Artiglierie all’Arsenale . Il ricavato andrà all’Iscos, un’organizzazione che opera a favore dei lavoratori cinesi. Offerta libera, invece (ma abbiamo visto anche biglietti da 50 euro), per prelevare un’antologia di scritti critici e militanti dagli anni Sessanta a oggi messi in vendita da Marco Fusinato alle Corderie : l’intera tiratura del libro è posta sul perimetro di un grande tavolo e il visitatore lancia la sua offerta al centro dell’installazione. Il ricavato andrà all’Archivio Moroni di Milano, organizzazione indipendente con sede in una casa occupata. Al termine del divertente Padiglione del Canada, concepito come un piccolo supermercato seguito da ambienti dov’è stipata una congerie di oggetti e cianfrusaglie, si possono inserire monete in un circuito meccanico che le convoglia in una vetrata, dove compongono un motivo decorativo.

EJZENSTEIN, SERGEJ È uno dei registi autori dei film sul tema marxista del capitale che verranno trasmessi nel corso della Biennale nell’Arena, lo spazio al centro del Padiglione Centrale voluto dal curatore Okwui Enwezor come sede di proiezioni e letture. L’ironia è una musa piuttosto latitante in questa Biennale: vietato fare battute sulla «Corazzata Potiomkin» di fantozziana memoria. ENCICLOPEDISMO Dominava nella Biennale del 2013 diretta da Massimiliano Gioni. In questa occasione riappare in un work in progress di Ricardo Brey, composto da una serie di contenitori da archivio (o reliquiari) che, aperti, svelano sorprendenti e fantasiosi contenuti, in una delle opere più divertenti e poetiche tra quelle esposte alle Corderie. Tassonomico è anche il «tappeto volante elettronico» di Kutlug Ataman esposto alle Artiglierie: in 10mila pannelli a cristalli liquidi scorrono i volti in fototessera delle persone che hanno o avrebbero conosciuto Sak?p Sabanc?, il magnate e filantropo turco scomparso nel 2014. etnografia Il Padiglione del Mozambico, che omaggia l’arte tradizionale locale, sembrerebbe più adatto dall’Expo di Milano che non alla Biennale di Venezia. Altrove i riferimenti etnografici sono ibridati con forme derivate dall’arte occidentale, come nei «totem» di Huma Bhabha nel Padiglione Centrale, mentre Seni Awa Camara, la scultrice senegalese protagonista del film di Fatou Kandé Senghor, rivisita in chiave contemporanea e personale le forme della tradizione. Somigliano a maschere etnografiche anche le sculture di Melvin Edwards, esposte alla Corderie e composte da frammenti meccanici saldati.

futuro Parola chiave nel titolo di questa Biennale, assume forme fantascientifiche nel Padiglione della Corea, dove Moon Kyungwon & Jeon Joonho hanno realizzato una costosissima installazione filmica multicanale sul tema del viaggio nel tempo. Un «Altro futuro» è quello ipotizzato dai commissari del Padiglione della Cina all’Arsenale. Un futuro tracciato, spiegano, «dalle pratiche artistiche che si trovano al di fuori del mondo dell’arte convenzionale». Si vedono così brevi documentari girati da abitanti di villaggi cinesi, una fantasmagorica proiezione multipla che collega la feroce divinità buddhista Yamantaka e diagrammi medici (nell’opera di Lu Yang) e, all’esterno, un’architettura in precario equilibrio progettata da Liu Jiakun: lunghi archi metallici in successione mossi dal vento, al termine dei quali i visitatori possono applicare biglietti con i loro pensieri tramite i magneti utilizzati per bilanciare la struttura.

GUERRA È il demone che serpeggia soprattutto nella sezione della mostra di Enwezor all’Arsenale. I troni di Gonçalo Mabunda sono composti da bossoli, proiettili e lanciarazzi, residuati dalla guerra civile che seguì all’indipendenza del Mozambico dal Portogallo. Le mappe di Tiffany Chung, in apparenza delicati e poetici schemi astratti, segnalano in realtà zone colpite da conflitti; The Propeller Group mostra, in un video e in un blocco di paraffina, le forme ottenute dalla collisione tra due proiettili; i disegni di Abu Bakarr Mansaray sono un reportage dalla guerra in Sierra Leone tra il 1991 e il 2002; non manca lo storico cannone (innocuo) di Pascali, mentre assai più minaccioso è il sonoro che accompagna la coinvolgente installazione video di Chantal Akerman. Periodicamente, nelle Corderie risuonano i rintocchi della campana fusa da Hiwa K con residuati bellici trovati sul suolo iracheno.

hirschhorn, thomas Diciamo la verità: la mostra di Enwezor è piuttosto avara di opere di forte impatto visivo. Oltre all’ambiente di Katharina Grosse allestito alle Corderie, che pare devastato dalla caduta di un meteorite, al Padiglione Centrale, fra molti concettualismi e non sempre lineari rimandi sociopolitici, si distingue la composita colonna di Hirschhorn, un’irruzione di vari materiali che pare aver sfondato il soffitto.

italia La malinconia è la musa che aleggia nel Padiglione Italia e non solo perché Claudio Parmiggiani sceglie la celebre allegoria di Dürer come riferimento poetico per la sua opera e Mimmo Paladino, nella sua scultura, cita il poliedro irregolare che appare nella celebre incisione: il tema della memoria voluto dal curatore Vincenzo Trione, delle cui scelte tutto si può dire ma non che siano modaiole, favorisce un’atmosfera ripiegata sul passato, quello storico e quello personale dei 15 artisti invitati. La mostra è un mix generazionale che spazia dai veterani (oltre a Paladino e Parmiggiani, Kounellis) al giovane Monterastelli, tra ripescati (Longobardi, Aquilani), riscoperti (Tambellini) e outsider (Caccavale), con qualche nome nuovo al di là dell’anagrafe (Barocco, Alis/Fillol) e il lodevole intento del curatore di documentare più tecniche, sino al cinema sperimentale e ai diversi linguaggi della fotografia (Gioli e Biasiucci). I padiglioni con molti artisti sono notoriamente i più problematici; per evitare l’effetto patchwork si è puntato su un allestimento a compartimenti stagni, con esiti talora claustrofobici (se ne giova un funerario Samorì). Lo interpreta alla perfezione Marzia Migliora con la sua gialla distesa di pannocchie al fondo della quale uno specchio «introduce» i visitatori nell’opera con un effetto «Coniugi Arnolfini» di Van Eyck. Non giovano all’insieme la dimenticabile prova della riciclata Vanessa Beecroft e l’imbarazzante video d’apertura sulle bellezze italiche commissionato a Peter Greenaway (che con Kentridge e Straub compone un terzetto straniero impegnato in un ideale Grand Tour in Italia) che ha scambiato la Biennale per l’Expo. Va detto che anche fuori del padiglione, nella mostra centrale, la presenza italiana (a parte gli scomparsi Pascali e Fabio Mauri) non è memorabile: il video di Rosa Barba ai Giardini è francamente noioso; Monica Bonvicini ha aggiunto un altro capitolo alla sua ormai lunga serie di opere sui simboli machisti con un gruppo di sculture composte da motoseghe in cemento, ricoperte di gomma nera e appese al soffitto con catene: le si vede alle Corderie.

juta Svariati metri di questo tessuto rivestono il Troncone dell’Arsenale, il corridoio scoperto che fiancheggia le Corderie, nell’opera di Ibrahim Mahama, che ha riciclato i sacchi in cui viene trasportato il cacao, materia legata al passato coloniale del Ghana: l’opera non è un omaggio a Burri nel centenario della nascita, ma una riflessione sull’economia globalizzata, sullo sfruttamento e sulle diseguaglianze sociali.

KAMBALU, SAMSON Al Giardino delle Vergini si può prendere a calci la Bibbia, le cui pagine sono state incollate su palloni a disposizione dei visitatori. L’opera di Kambalu s’intitola «Holy Ball» ed è frutto di una religione da lui fondata quando aveva undici anni, l’«hollyballism», in cui convergono, spiega l’autore, Nietzsche, Freud e mascherata malawiana. Si tratta, secondo lui, di esorcizzare la sacralità del testo con ludica blasfemia. Dopo la chiesa tramutata in moschea da Christoph Büchel per il Padiglione islandese, è altro materiale per le tirate di Salvini, segretario della Lega Nord, sugli attentati alla cultura occidentale. Ammesso e tutt’altro che concesso che abbia sentito parlare della Biennale.

LAVORO Un altro filo conduttore tematico di questa Biennale. Con un film-documentario sulla condizione delle donne lavoratrici in Corea, Im Heung-soon si è aggiudicato il Leone d’Argento come miglior giovane artista della mostra di Enwezor. Liisa Roberts, che espone alle Corderie, ha invece rintracciato e fotografato i lavoratori, oggi ottanta-novantenni, che posarono per i bassorilievi in bronzo per la stazione metropolitana Navarskaya a San Pietroburgo Il lavoro nell’era della globalizzazione è anche l’argomento del progetto di Antje Ehmann & Harun Farocki (regista, quest’ultimo, cui la Biennale dedica un’antologica di 87 film) . I canti dei lavoratori risuonano da un jukebox nella sala di Jeremy Deller al Padiglione Centrale, interamente dedicato al mondo operaio. Al lavoro sono anche gli inquilini dei garage abbandonati nelle periferie: esodati dalla crisi si tengono occupati creando nuovi meccanismi o riciclando circuiti elettronici gettati nella spazzatura: li hanno fotografati e intervistati Katrina Neiburga e Andris Eglitis per il Padiglione della Lettonia all’Arsenale, tra quelli da non perdere. In una fabbrica dell’immaginazione e della ribellione è stato infine trasformato il Padiglione della Germania ai Giardini, completamente rimaneggiato nella sua architettura interna. Nell’opera di Tobias Zielony si vedono pagine di giornali dedicate alla situazione dei rifugiati africani in Germania; in un documentario, Jasmina Metwaly e Philip Rizk danno voce a lavoratori e disoccupati del Cairo, mentre in una sofisticata videoinstallazione Hito Steyerl mette in relazione mondo reale e realtà virtule in un’ambientazione da videogame in cui si vedono anche droni della Deutsche Bank attaccare gruppi di dimostranti. Sul tetto, Olaf Nicolai anima un workshop per la costruzione di boomerang da distribuire una volta alla settimana ai venditori ambulanti di Venezia.

MARE È il soggetto di una delle opere più visionarie e intense di questa Biennale, «Vertigo Sea» di John Akomfrah, visibile alle Corderie, nella quale riecheggiano le pagine di Moby Dick, e dove l’oceano è mostrato nella sua terribile bellezza e nelle terrificanti distruzioni perpetrate dall’uomo. Sul mare, sempre alle Corderie, si staglia anche il corpo di Ashes, il protagonista della doppia proiezione di Steve McQueen dedicata a un amico dell’artista tragicamente scomparso. «Sea State» è infine il titolo dei nove progetti presentati nei film dell’ex velista olimpionico Charles Lim nel Padiglione di Singapore all’Arsenale: qui il mare è confine, risorsa e identità di una Nazione. MARX, KARL La lettura non stop del Capitale nell’Arena al Padiglione Centrale sarà il mantra che accompagnerà tutta la Biennale 2015: il curatore Enwezor ritiene che il trattato di Marx sia tornato di stretta attualità. Due opere, entrambe nel Padiglione Centrale ai Giardini, sono specificamente dedicate al tema: nei due schermi che compongono il video di Isaac Julien, l’artista discute con uno studioso marxista sulla difficoltà di rappresentare il capitale; analoghe riflessioni sono contenute nel film di Alexander Kluge, che utilizza il regista Ejzenstejn come possibile filtro interpretativo, in una trilogia in cui gli argomenti spaziano dal materialismo al contratto sociale. Cita Marx («tutto ciò che è solido svanisce nell’aria») anche Hwayeon Nam, che alle Corderie proietta un rumorosissimo video che mette in relazione la speculazione sul commercio dei tulipani nell’Olanda del XVII secolo con il crollo dei mercati finanziari nella recente crisi economica. «Logic of Disappearance: A Marx Archive» è invece una raccolta di trenta disegni di Madhusudhanan; l’autore è più noto come regista e in queste opere, simili a fotogrammi, le star sono lo stesso Marx, Lenin e Stalin. MONUMENTI Quelli del gruppo indiano Raqs Media Collective spuntano qua e là ai Giardini; sono opere, provocatoriamente monche o acefale, ispirate all’imperialismo britannico in India, con riferimenti al presente: il bitume e la paraffina di cui sono composte rimandano agli idrocarburi, fonte di energia fondamentale nell’attuale sistema economico. Sempre ai Giardini, sono fiorite due gigantesche orchidee, opera di Isa Genzken, e sono collocate alcune sculture di Walead Beshty, assemblaggi di ceramiche cotte ad alte temperature in fabbriche messicane dove, pare, i salari sono ingiustamente bassi.

NATURA Il profumo di un tappeto circolare di boccioli di rose inebria il visitatore del Padiglione dell’Olanda, affidato al veterano Herman de Vries, che ha studiato orticultura e scienze naturali. E la natura domina l’intera mostra: c’è una zolla erbosa che ammicca al celebre acquarello di Dürer, ci sono i monconi bruciati del tronco di un’acacia centenaria arsa nel falò del solstizio d’estate di Eschenau, la città dove vive l’artista. Una distesa di falci rimanda a una delle operazioni più antiche dell’agricoltura; su una parete, 84 pannelli cromatici sono stati ottenuti con i pigmenti terrosi provenienti da varie zone del mondo. Una full immersion nella natura è anche quanto propone Joan Jonas nei video del Padiglione statunitense, tra performance animate da bambini sullo sfondo di paesaggi canadesi, un happening molto new age della stessa artista, storie di fantasmi e bei disegni alle pareti. Più tecnologico l’approccio alla natura nel Padiglione dell’Egitto, dove un circuito di erba artificiale compone la parola «Peace». Il visitatore può usare i tablet collocati su ciascuna lettera per attivare scene negative o positive ambientate nel verde. Contemplativa, infine, l’opera di Sarah Sze al Giardino delle Vergini all’Arsenale: immersi nel verde affiorano i tipici, filiformi elementi utilizzati dall’artista americana, colorati indizi da scoprire in una passeggiata tra alberi, arbusti e una cisterna in rovina.

ouverture Niente male aprire una mostra intitolata al futuro con funerei drappi neri all’esterno del Padiglione Centrale ai Giardini (le tele di un Oscar Murillo, tra le star del mercato della pittura, in versione pauperista) e soprattutto con la parola «Fine», quella che campeggia, nella prima sala, in una serie di opere di Fabio Mauri . Ma lo stesso Enwezor, presentando la mostra «All the World’s Futures», fa riferimento all’«Angelus Novus» di Paul Klee, un disegno diventato una sorta di feticcio della cultura moderna da quando venne acquistato da Walter Benjamin: il filosofo interpretò quella figura come attonito testimone di un mondo in disfacimento, non dissimile, secondo il curatore, da quello attuale. Il tema della perdita ritorna, nelle opere di Mauri, in una registrazione audio in cui Pier Paolo Pasolini, leggendo la poesia «La Guinea», lamenta la scomparsa del mondo contadino. Il messaggio dell’ouverture di Enwezor sembra chiaro: i futuri del mondo nascono dalle rovine del presente.

PAROLE Qualcuno l’ha definita la Biennale delle chiacchiere, visto il programma nell’Arena. Di sicuro non mancano le opere che hanno come soggetto la parola, dalle installazioni luminose di Nauman all’inizio delle Corderie agli anagrammi di Newell Harry stampati sui «tappetini regalo», le stuoie che nelle culture del Pacifico vengono donate in occasioni speciali, dalla scritta fluorescente di Glenn Ligon sulla facciata del Padiglione Centrale, «Blues, Blood, Bruise» , alle opere dedicate al linguaggio, come il video di Dora García sull’alternanza tra parola e danza o l’ermetico Padiglione danese affidato a Danh Vo . PITTURA Non ne manca, soprattutto nella mostra di Enwezor, sia pure con esiti alterni. Marlene Dumas crea un fregio di teschi lungo tutto il perimetro della sala a lei dedicata nel Padiglione Centrale . Lì nei pressi, Kerry James Marshall alterna figure afroamericane con composizioni astratte simili alle macchie di Rorschach, nelle quali istintivamente siamo portati a cercare qualcosa di riconoscibile e di familiare, rifiutandoci di accogliere immagini a noi estranee (il tema è la xenofobia). Le ossa delle schiave africane incinte gettate in mare dagli schiavisti compongono eleganti schemi astratti nei nuovi, raffinati dipinti di Ellen Gallagher, mentre inquietanti corpi mutanti e personaggi in situazioni assurde animano i quadri di Tetsuya Ishida ritratto delle contraddizioni del Giappone attuale. Alle Corderie, Lavar Munroe racconta polemicamente e ironicamente le sue Bahamas in tre opere murali . Tutto sommato si poteva fare a meno degli otto giganteschi autoritratti, rigorosamente a testa in giù, di Baselitz e forse anche dei dipinti recenti del ripescato Chris Ofili. POLITICa La mostra centrale, come promesso, è scandita da opere con più o meno chiari rimandi alla necessità di un ritorno all’arte impegnata. L’elenco sarebbe lunghissimo, ma si va dai grandi manichini con abiti utilizzati durante le manifestazioni contro le elezioni di Putin nell’opera di Gluklya ai disegni ispirati alla Primavera Araba di Nidhal Chamekh, dal complesso lavoro di Taryn Simon, che individua nelle composizioni floreali i testimoni di trattati e incontri intergovernativi, ai sondaggi raccolti da Hans Haacke presso i visitatori di mostre (Biennale di Venezia inclusa) e musei, dai «Manifestos» di Charles Gaines, che mette in musica i discorsi di militanti politici e sociali, agli slogan stampabili dalle gigantesche matrici delle xilografie di Barthélémy Toguo . Messaggi politici provengono anche dai padiglioni nazionali. Quello albanese rievoca non senza ironia nelle opere di Armando Lulaj gli anni della dittatura di Hoxha : lo scheletro del capodoglio che campeggia nel padiglione non è tanto un’allegoria del Leviatano quanto ciò che rimane di un malcapitato cetaceo scambiato dalla marina albanese per un sommergibile spia. Quello cileno, nelle foto di Paz Errázuriz, ricorda la repressione omofoba sotto il regime di Pinochet e ha rimandi politici anche quello israeliano ai Giardini, il cui esterno è ricoperto da pneumatici di protezione che lo trasformano in una sorta di bunker. L’apartheid non poteva mancare in alcune opere nel Padiglione del Sudafrica, così come l’ascesa dello Stato Islamico è fra i temi del Padiglione iracheno. Nel Padiglione della Serbia giacciono a terra le bandiere delle nazioni che non esistono più nell’installazione di Ivan Grubanov. In questo contesto, il Leone d’Oro al miglior Padiglione va all’Armenia (ma per vederlo occorre recarsi all’Isola di San Lazzaro), che commemora i cento anni dallo sterminio di 1,5 milioni armeni per mano dei turchi ottomani.

QUADRATO NERO All’opera-icona di Malevic è dedicata una delle cinque stanze di cui si compone il Padiglione della Russia, che peraltro ha nella simbologia dei colori la sua chiave di lettura (anche se i visitatori si soffermano più volentieri di fonte al gigantesco autoritratto scultoreo e animato elettronicamente all’inizio del percorso, dove l’artista Irina Nakhova appare celata sotto il casco e il respiratore di un pilota d’aereo da guerra). Rivoluzione e Perestrojka sono evocate dai colori rosso e verde , e quest’ultimo è il colore che ricopre anche l’esterno dell’edificio: un richiamo alle origini di questa costruzione, opera dell’architetto Aleksey Shchusev (autore anche del mausoleo di Lenin); il recupero e la riscoperta dell’architettura del padiglione è in effetti il tema scelto dalla Nakhova, un’allieva di Ilya Kabakov e come il maestro molto interessata al rapporto tra arte e storia.

RELAZIONALE, ESTETICA Ovvero l’opera che si fa veicolo di una rete di relazioni sociali, è ben rappresentata nella mostra di Enwezor da uno dei suoi più noti esponenti, Philippe Parreno, cui si devono le strutture luminose che appaiono qui e là in mostra e l’installazione interattiva all’esterno dei Giardini. Una performance interattiva alle Corderie fa parte del gruppo di opere presentate da Adrian Piper, vincitrice del Leone d’Oro: in un finto ufficio, i visitatori sottoscrivono dichiarazioni in cui promettono responsabilità morale verso se stessi e il prossimo. Maria Eichhorn, invece, invita i visitatori a eseguire un dipinto monocromo scegliendo fra i 176 colori messi a disposizione : nonostante l’apparente monotonia, pare che i risultati siano molto personali e incredibilmente espressivi.

SESSO Quella del 2015 verrà probabilmente ricordata come una delle Biennali di Venezia più caste di sempre. Fa eccezione il Padiglione della Gran Bretagna, dove Sarah Lucas persiste nel suo esercizio preferito, quello di infilare sigarette negli orifizi più reconditi di calchi ottenuti da corpi umani che paiono intrattenere rapporti carnali con i mobili su cui sono disposti, in un ambiente totalmente dipinto di giallo. Di sessualità e di profilassi si parla nell’installazione scultorea con musica e testi di Lili Reynaud Dewar alle Corderie , nella quale sono inseriti anche i video di alcune precedenti performance, in cui l’attrice danza nuda e con il corpo dipinto. SUONO La mostra di Enwezor è «rumorosa». Alle Corderie, Allora & Calzadilla, nella loro performance , fanno cantare da Voxnova Italia «La creazione» di Joseph Haydn (che trae ispirazione da Il libro della Genesi e dal Paradiso perduto di Milton) su musiche di Gene Coleman; sempre alle Corderie, alla vernice, Jason Moran ha eseguito musiche jazz, ma replicherà all’Arena insieme ad Alicia Hall con la performance vocale «Work Songs», con canzoni ispirate a quelle dei prigionieri o degli operai impegnati in lavori alienanti. Una «Exquisite Cacophony» si leva invece dal video di Sonia Boyce. Una serie di canti coordinati da Olaf Nicolai intervallerà all’Arena la lettura in diretta del Capitale di Marx. I visitatori possono diffonderli lungo la mostra, muniti di altoparlanti portatili. Sul rapporto tra architettura, suono e musica è concepito il Padiglione dei Paesi Nordici, occupato quest’anno dalla Norvegia con Camille Norment. Interamente sonoro è il Padiglione dell’Istituto italo-latino americano, dov’è possibile ascoltare in sequenza le «Voci indigene», ovvero i linguaggi delle etnie sudamericane. Polifonica è anche l’installazione sonora di Emeka Ogboh all’Arsenale, dove cori di rifugiati africani intonano l’inno nazionale tedesco tradotto nelle diverse lingue madri dei cantanti.

TOSSE Il video «L’homme qui tousse» di Boltanski, nel Padiglione Centrale, ha quarantacinque anni, ma non ha perso il suo potenziale ansiogeno e repellente. Oltretutto, è collocato in una posizione tale per cui non è possibile evitarlo se si vuole proseguire nella visita alla mostra. L’artista francese ci ripaga invece alle Corderie con il ben più soave suono di 850 campanelle giapponesi collocate su lunghi steli metallici che vibrano in un deserto cileno. Nella sua disposizione l’opera forma la posizione delle stelle nell’emisfero sud alla nascita dell’autore.

URUGUAY Non perdete il Padiglione nel quale, nei tre mesi precedenti la Biennale, ha lavorato Marco Maggi. Lungo le pareti, bianco su bianco, sono disposti circa 10mila elementi di carta adesiva ritagliata, a formare, come in un fregio, un’appena percettibile mappa di città immaginarie o un alfabeto misterioso È, nelle intenzioni dell’autore, un inno alla miopia, patologia che ci consente di vedere molto bene le cose a distanza molto ravvicinata, rivelando dettagli nascosti, e insieme un elogio della lentezza necessaria alla percezione dell’opera.

VIDEO Una trentina quelli trasmessi o proiettati tra Padiglione Centrale e Arsenale, in una Biennale che ha riportato in auge, insieme alla fotografia, un medium un po’ trascurato dal mercato e dalle mostre nell’ultimo periodo. Il problema, come sempre, è il tempo, soprattutto quando si tratta di veri e propri lungometraggi: sono necessari 45 minuti per vedere «Vertigo Sea» di John Akomfrah; ne vale la pena, ma una mostra forse non è la sede più idonea per la fruizione di queste opere. Un premio ai visitatori che «gusteranno» per intero (nove ore e mezza) «Das Kapital» di Alexander Kluge.

wunderkammer Così Fiona Hall ha concepito il Padiglione dell’Australia. Nell’oscurità, racchiusa in teche e alle pareti, è esposta un’incredibile quantità di oggetti, da sculture di pane a sculture eseguite da donne aborigene e raffiguranti rettili australiani in estinzione; da nidi di uccelli costruiti con banconote tagliate da una macchina distruggi-documenti a metamorfici legni sbiancati come ossa dalle acque marine, da maschere etnografiche a orologi a cucù bizzarramente modificati.

ZOO Per una volta gli animalisti non avranno motivo di protestare. La zoologia di questa Biennale, a parte le pelli conciate nel Padiglione della Grecia, dove Maria Papadimitriou ha ricostruito un negozio di Volos, è ridotta ai disegni di Joan Jonas o a creature fantastiche come, alle Gaggiandre, le gigantesche fenici costruite da Xu Bing con i detriti ricavati dallo sviluppo urbano di Pechino in occasione delle Olimpiadi del 2008 o il sottomarino in forma di drago nel Padiglione indonesiano , opera di Heri Dono.

Altri articoli dell'autore

Siamo nell’era della presa di coscienza di un’arte completamente «biennalizzata» in cui, è opinione assai diffusa, la parte politica e diplomatica prevale su quella artistica

Il più giovane del nucleo storico dell’Arte Povera da oltre mezzo secolo interroga la natura per scoprire il fluido vitale dell’esistenza. E sebbene ogni tanto incappi nella ridondanza e nella grandeur, la sua opera dimostra «che arte e realtà si forgiano insieme e si appartengono sin dal principio, come lingua e pensiero viventi»

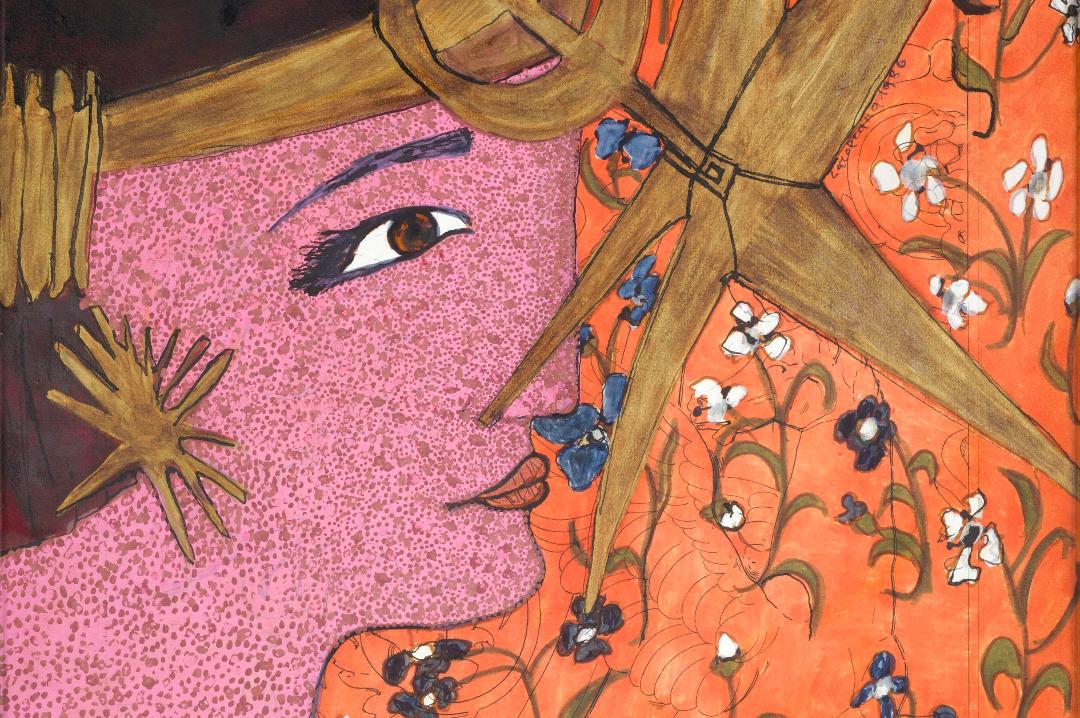

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale