Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Andrea Tinterri

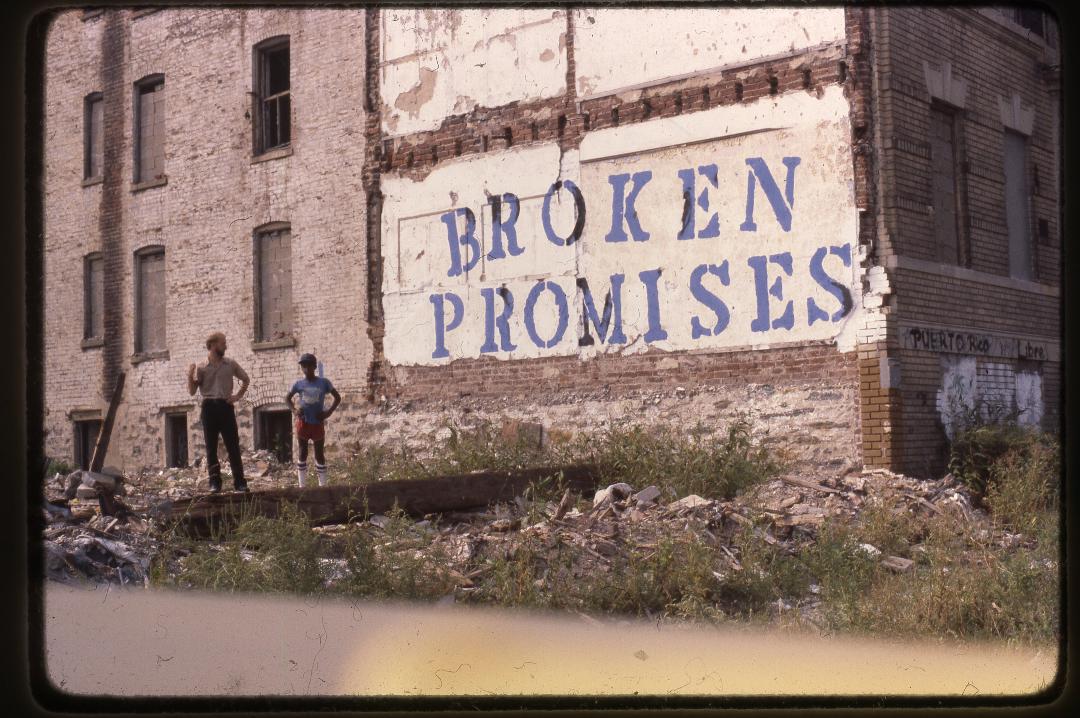

Leggi i suoi articoliEra il 5 agosto 1980 quando Ronald Regan, candidato alle presidenziali, si presentò nel South Bronx, davanti agli edifici decadenti e alle rovine di Charlotte Street, promettendo di ricostruire e bonificare l’area. Erano gli stessi edifici su cui campeggiavano le scritte Broken Promises, Falsas Promesas, Decay, Broken Treaties, Last Hope di John Fekner, un modo per porre l’attenzione sulle condizioni disperate di alcune zone di New York e proseguire una scrittura urbana ermetica, lapidaria, asciutta. Perché Fekner traduce il suo attivismo distillando parole; seleziona edifici, muri, macchine abbandonate trasformandole in possibili display su cui intervenire.

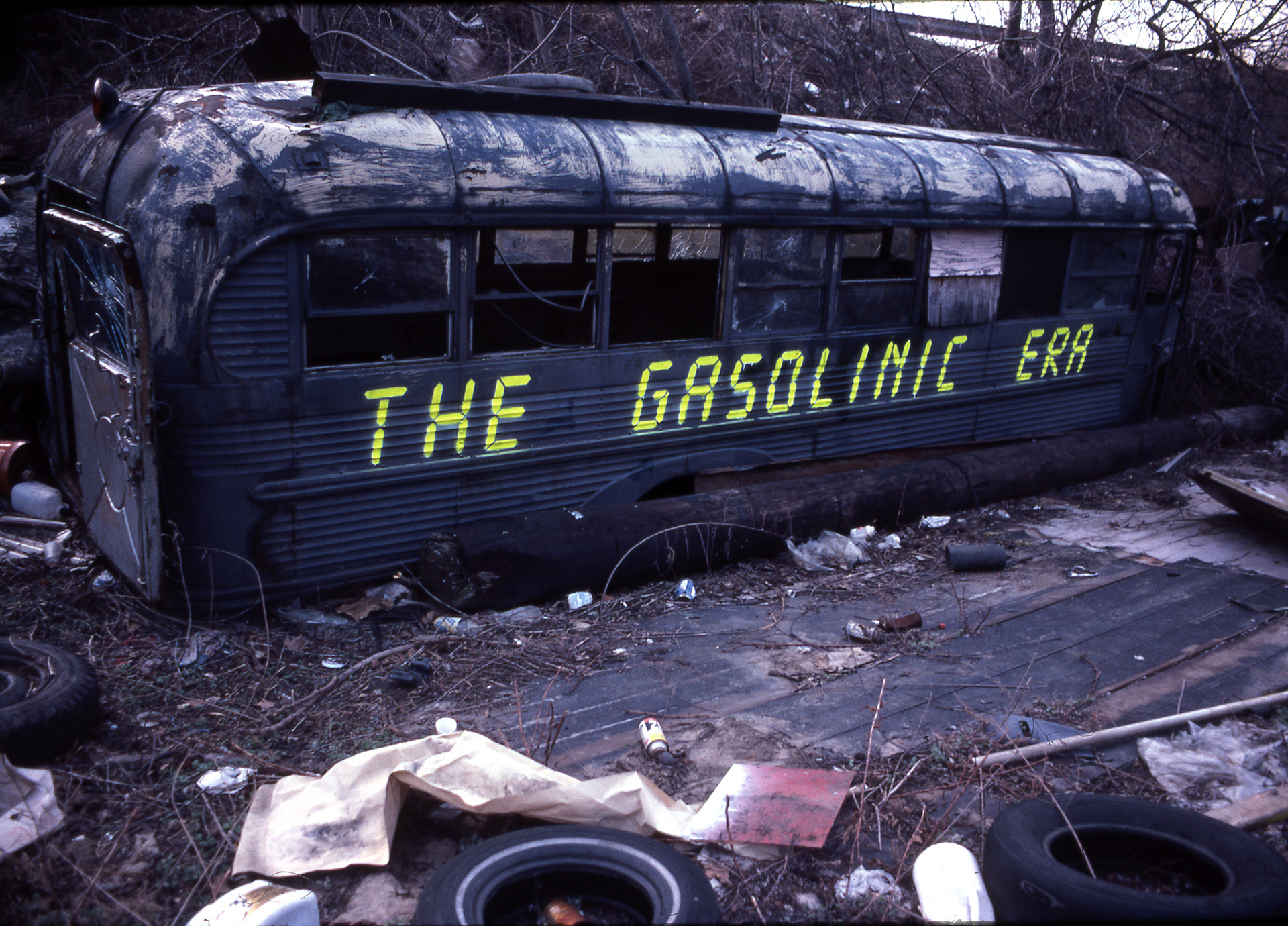

Sul finire degli anni Settanta inizia a declinare la passione per la poesia in segno urbano, per Fekner la scrittura è chirurgica, laconica, nessuna concessione al superfluo. Il messaggio è destinato alle comunità locali ma anche alle istituzioni preposte alla salvaguardia del bene pubblico, questo impone un rigore linguistico epigrafico, poche sillabe depositarie di un’evidenza.

Decay: cinque lettere su sfondo bianco, un font essenziale, efficace nella sua crudezza. Perché ogni frase funge da didascalia al luogo che abita e la città si offre come sudario su cui appuntare i traumi che la feriscono.

Broken Promises: un componimento ridotto all’osso, una poesia popolare per prendersi cura della comunità.

Fekner è il primo, o uno dei primissimi, ad usare stencil in giro per la città, come ricorda lui stesso, «negli anni '70 ho scelto consapevolmente di cambiare l'estetica formale che mi era stata insegnata alla scuola d'arte. Non più interessato a lavorare all'interno delle restrizioni spaziali di una tela bianca, ho abbracciato l'esterno, riducendo il valore di un oggetto d'arte a quello di un'esperienza visiva condivisa dal grande pubblico». Questo slittamento, dallo spazio privato allo spazio pubblico, coinvolge le comunità dei quartieri: un’esperienza collettiva in cui i destinatari dell’opera si fanno testimoni e esecutori, declinando in rito una testimonianza politica. Fekner, non firmando le opere, lascia al messaggio un’autonomia sovversiva altrimenti inespressa, come se la città generasse anticorpi autonomi, forme generative di mutuo soccorso. E questo coinvolgimento circolare è testimoniato anche dal progetto della band City Squad, grazie alla quale Fekner continuerà la sua azione, coniugando il linguaggio visivo in suono, ma mantenendo la parola come strumento di lotta. Gli adolescenti che affiancano l’artista nella risignificazione dei muri della città, faranno parte della band stabilendo una continuità emotiva e un’estensione e attivazione del messaggio.

The Gasolin Era, Queens, NY, USA, 1983, Courtesy John Fekner Archive

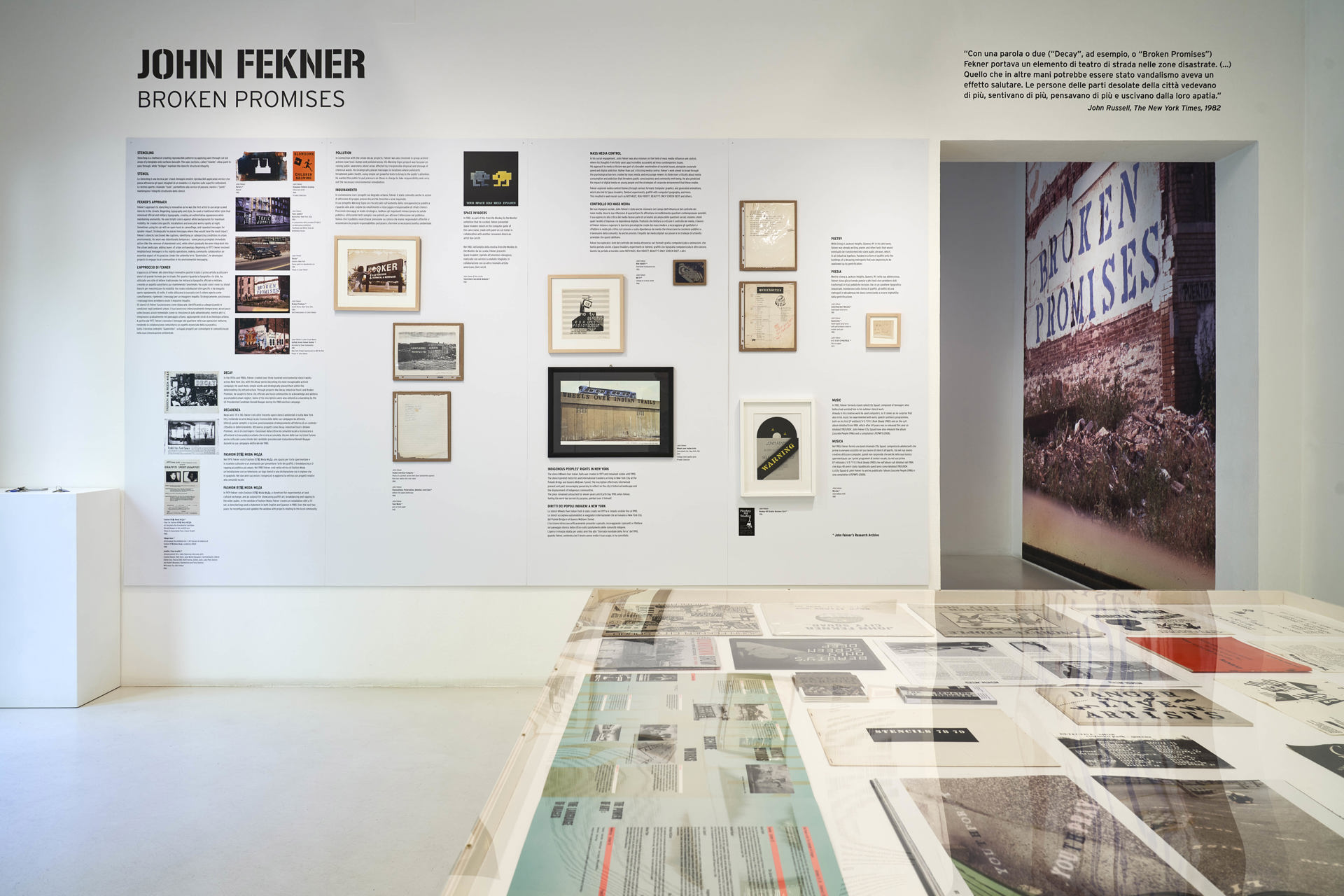

Broken Promises, Installation view. Ph Fabrizio Cicconi

La condivisione rimane parte integrante del lavoro anche nel 1982 quando, con Don Leicht con cui aveva già collaborato, prende forma il lavoro Space invaders, nato sulla scia del video gioco ideato da Toshiniro Nishikado. Sculture metalliche che imitano le forme geometriche degli invasori alieni, ma anche in questo caso la parola accompagna il disegno: Your Space Has Been Invaded-Our Children are Fighting a Terrible War. Whole Families are being led to the Battlescreen. Una scrittura che scandisce un monito, ma senza echi fastidiosamente moralisti, piuttosto un oracolo cresciuto nella New York degli anni Sessanta e Settanta, una parola che sale dall’asfalto ed esce dagli schermi velatamente inquietanti di Lee Friedlander.

E seppur anonima, una strana forma di collaborazione emerge prepotente anche nel lavoro X American X. Fekner recupera quadri dal sapore kitsch nei mercatini dell’usato o abbandonati nella spazzatura. All’epoca non aveva uno studio, era l’estate del 1985 e la sua auto si trasforma in spazio nomade per soste temporanee sotto la Long Island Expressway. La narrazione viene riscritta, Fekner interviene sulle tele rimaneggiandone il contenuto, permettendo ad un immaginario ambientalista di emergere dalla superficie. Ciminiere di fabbriche o funghi nucleari si calano in paesaggi bucolici, dove bambine vestite a festa osservano cerbiatti in riva al fiume. Opere originariamente innocue che si fanno tossiche, svelando un’identità sotterranea celata a chi non si concede il lusso di vedere. E come non citare John Nada protagonista della pellicola Essi vivono di John Carpenter che, grazie a speciali occhiali, riesce a scavare la superficie e smascherare l’invasione aliena. Gli stessi occhiali che Fekner, forse, avrebbe voluto indossare quel 5 agosto 1980 quando Regan, nelle macerie del Bronx, traduceva in propaganda quelle frasi scritte sui muri, quella rabbia collettiva che si mostrava nella sua lucida franchezza.

Ed è apparentemente strano che un artista di questa portata, forse dimenticato e mai circuitato nelle grandi gallerie, venga riscoperto in Italia da SpazioC21 un luogo indipendente che porta avanti la sua rigorosa ricerca in un tessuto di provincia come quello di Reggio Emilia. Le istituzioni tacciono, ma forse i conti tornano, Fekner pur avendo vissuto ed essere stato parte integrante di quella New York tra gli anni Settanta e Ottanta in equilibrio tra Basquiat e Keith Haring, rimane ai margini della storia ufficiale, quella dei vincitori e delle loro gallerie, Leo Castelli insegna.

Quindi ben venga questo strano ponte tra l’Emilia e la Grande Mela, questa resistenza di strada che ancora grida.

Altri articoli dell'autore

Oggi i linguaggi si mescolano dando luogo a forme ibride che superano la fotografia tradizionale: non più memoria e archivio, bensì un ecosistema visivo liquido e immateriale

Dalla fabbrica di Hein Gorny all’archivio Candy, la fotografia osserva il lavoro come forma di pensiero, tra meccanica e umanità. Il confine tra ricerca e committenza visto dall’artista

Dai graffiti alla tela, al vetro: SpazioC21 di Reggio Emilia presenta la prima personale in Italia di EGS

In arrivo a ottobre, alle Gallerie d’Italia di Torino, una grande mostra del fotografo canadese curata da David Campany che ne ripercorre la ricerca dagli anni ’70 a oggi