Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliArtista e ricercatrice, tra i nomi scelti da Adriano Pedrosa per la 60ma Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia, Alessandra Ferrini, fiorentina (1984), ma a Londra dal 2003, è al Museo Novecento di Firenze fino al 28 aprile con «Unsettling genealogies» a cura di Daphne Vitali, un progetto che si lega alla messa in discussione dell’eredità del colonialismo e del fascismo italiani da anni al centro del suo lavoro e che dal 2020 si concentra sulla storia delle istituzioni culturali italiane. Nella sua indagine Ferrini muove sempre dalla memoria collettiva e segue pratiche storiografiche e archivistiche, spaziando dalle installazioni alle immagini in movimento con un approccio didattico pedagogico che comprende quindi anche l’attività editoriale e letture performance. Questa volta l’artista introduce però una dimensione personale, apparentemente insolita ma del tutto pertinente ai suoi temi.

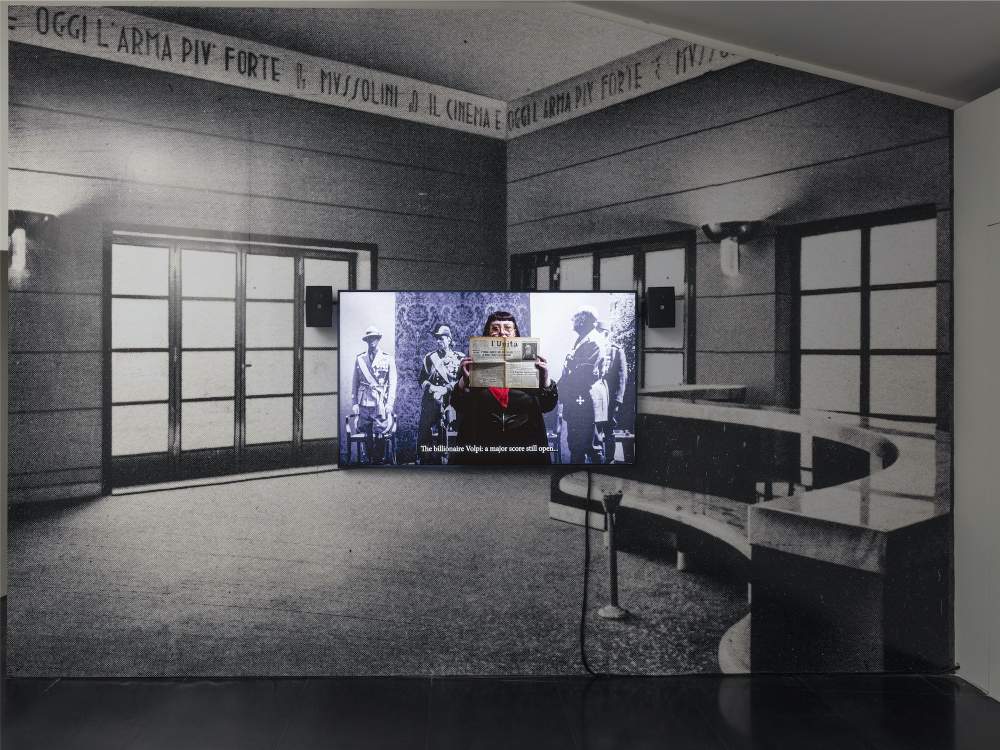

La mostra si articola in due parti al primo piano del museo, i cui contenuti rimandano l’una all’altra: da un lato c’è un salotto domestico, con fotografie, una statuetta, riviste e poggiati sul tavolino alcuni libri, i cui titoli evocano però il personaggio e le vicende narrate nella sala contigua, dove ci troviamo di fronte a una grande fotografia d’archivio che ritrae il conte Giuseppe Volpi di Misurata nel 1935 in occasione della Terza Mostra del Cinema di Venezia. Politico fascista, imprenditore, governatore della Tripolitania dal 1921 al 1925 e presidente della Biennale, Volpi è proprio colui che a tutt’oggi (e senza che ciò disturbi) dà il nome alla Coppa assegnata alla migliore attrice e miglior attore della rassegna cinematografica.

Le riflessioni scaturite da quell’immagine sulla forza di propaganda del cinema e le responsabilità politiche e morali che ne derivano, si riversano così nel video, dove Ferrini ripercorre non solo le origini della Biennale del Cinema fondata da Volpi con Antonio Maraini e Luciano De Feo, ma anche la storia della Biennale d’Arte negli anni del fascismo (era stata fondata nel 1895, un anno prima della battaglia di Adua); Biennale di cui fu direttore lo stesso Maraini, scultore e politico, dal 1928 al 1942. Nel video si chiarisce così l’intreccio con la dimensione privata suggerita dall’altra sala, poiché, da una scatola di cartone a fiori, le mani dell’artista estraggono fotografie e documenti di identità di proprozia, nonna e nonno, i quali prestarono servizio negli anni Trenta e Quaranta presso la villa Maraini: sono infatti le due donne a essere protagoniste dei ritratti di Maraini esposti. Disinnescando quelle genealogie e leggendo lettere indirizzate ai suoi parenti, Ferrini insiste sulla necessità di difendere le politiche della memoria spesso messe in discussione, eluse o cancellate dalle narrazioni ufficiali.

A questi temi si riferisce d’altronde anche il video «Unseen» (2019-20) (fino al 10 marzo nella Sala cinema del Museo), opera della stessa Ferrini sull’occupazione italiana della Libia (1911-43) che ruota intorno alla figura, occultata, di Al-Mukhtar (1885-1931), simbolo della resistenza del popolo libico, la cui cattura ed esecuzione sono raccontate dallo storico Alessandro Volterra.

Vi è infine la traduzione del romanzo L’Ascaro. Una storia anticoloniale, scritto da Ghebreyesus Hailu nel 1927, tradotto dallo storico Uoldelul Chelati Dirar su commissione di Alessandra Ferrini stessa, testo che fa emergere l’utilizzo delle reclute eritree nella repressione dell’esistenza libica, portando a interrogarsi sulle possibili ricadute nei decenni successivi. La presentazione del libro nel giorno dell’inaugurazione è stata però annullata in relazione al sopravvenuto tragico crollo del cantiere a Firenze.

Veduta della mostra «Unsettling genealogies» di Alessandra Ferrini. Cortesia del Museo Novecento, Firenze. Foto: Serge Domingie

Veduta della mostra «Unsettling genealogies» di Alessandra Ferrini. Cortesia del Museo Novecento, Firenze. Foto: Serge Domingie

Altri articoli dell'autore

Nel cinquantenario della sua fondazione, l’istituzione gli ha intitolato la sala dedicata all’esposizione del suo patrimonio storico

La Cappella fa parte del Complesso di Santa Maria Maddalena dei Pazzi nella cui chiesa, all’epoca dei Cistercensi, le donne erano ammesse soltanto due volte l’anno

Il moderno Opd, erede dell’omonima manifattura granducale di fine Cinquecento, compie 50 anni. La Cappella Bardi in Santa Croce è l’ultimo di una serie di restauri capitali condotti dall’istituzione attualmente diretta da Emanuela Daffra che illustra difficoltà ed eccellenze

Il nuovo segretario generale della Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze punta a rafforzare il legame con la città, ampliare il pubblico della manifestazione, integrare arte antica e contemporanea e collaborare con gli artigiani locali