Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Edek Osser

Leggi i suoi articoliRoma. «Sono un giurista», tiene a dire subito l’avvocato Antonio Leo Tarasco, 44 anni, nel suo studio romano al Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. Dirige l’Ufficio collezioni museali della Direzione generale Musei dove si occupa di finanziamento e contabilità dei musei statali, concessioni d’uso dei beni culturali, valutazione delle performance dei luoghi della cultura. Tarasco è anche ordinario di diritto amministrativo all’Università di Roma Tre e autore di oltre 100 scritti giuridici. Ha di recente pubblicato per Laterza un libro, Diritto e gestione del patrimonio culturale (304 pp., € 24,00) pieno di dati inediti sui nostri musei, sul valore del nostro patrimonio e su come sia poco «valorizzato» in termini economici. «Una premessa: studio queste cose da vent’anni. Sostengo che tutela e valorizzazione non sono in contrapposizione, basta rispettare le norme, ma credo sia necessario aver studiato diritto per essere in grado di leggerle e interpretarle. Dico questo a difesa del carattere tecnico della disciplina giuridica».

Il ministro Franceschini dice che mentre siamo maestri riconosciuti nel campo della tutela dei beni culturali, la nostra capacità di valorizzarli è invece in arretrato di decenni.

È così: siamo famosi nel mondo per la tutela. Stiamo per firmare un memorandum d’intesa con l’Uzbekistan: vogliono imparare da noi come conservare e restaurare il loro patrimonio. Ma dobbiamo pensare a quello che si fa all’estero per la valorizzazione e i nostri riferimenti, ne parlo nel mio libro, sono Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Sono tutti più avanti di noi. Per superare questo gap dobbiamo anche assumere personale, non tanto nuovi architetti, archeologi, storici dell’arte. Mancano persone con specializzazioni diverse.

Tra i correttivi, nel suo libro lei parla della necessità di superare la direzione unica nei musei: un direttore artistico ma anche un manager per l’amministrazione.

Lo sostengo da anni. Il direttore unico è una stranezza di questo Ministero. All’estero i due direttori sono la regola ed è così anche ai Musei Vaticani e in istituzioni italiane: penso alle fondazioni lirico sinfoniche e a quella del Museo egizio di Torino, ma questo è vero in tanti enti pubblici diversi, ad esempio le Asl.

Uno degli aspetti più negativi è nella scarsa capacità dei nostri musei di produrre reddito e di autofinanziarsi. Qual è la situazione?

Nessun museo statale italiano è autosufficiente e ci sono necessità urgenti di riequilibrio. Basta pensare che alla nostra Direzione Musei, oltre il 60% degli incassi e quindi dei visitatori viene da soli 8 siti, circa il 3% su un totale di circa 470 musei e siti archeologici statali. La vera sfida è quindi di far «esplodere» e sviluppare la potenzialità di tutti quei 470 musei e non concentrarci sui pochi che danno lustro. Altrimenti non risolveremo il problema.

Nel suo libro, Tarasco fornisce dati statistici e cifre sconfortanti sul bilancio del ministero che riceve stanziamenti pubblici di circa 2,4miliardi nel 2018, lo 0,29% del bilancio statale, che nel 2019 arriveranno a oltre 2,7 miliardi, pur senza il contributo del settore Turismo (passato all’Agricoltura) e non calcolando quelli della Comunità Europea (1,5 miliardi). Tarasco segnala poi una fondamentale anomalia: il 90% degli introiti (171 milioni netti nel 2017) viene dalla biglietteria, falcidiati dal fatto che più della metà dei visitatori (53%) entra gratis. Donazioni, Art Bonus, concessioni d’uso (affitto di spazi, prestiti, diritti sulle immagini e altro), servizi aggiuntivi, sponsorizzazioni, cioè le altre fonti di reddito, danno un contributo totale quasi trascurabile. Queste diverse risorse, secondo Tarasco, potrebbero essere esaminate, corrette e migliorate anche perché la loro bassa redditività è frutto di scarsa attenzione agli obblighi di legge e di mancati controlli delle strutture pubbliche. Il reddito prodotto dall’insieme delle proprietà statali risulta comunque nettamente inadeguato anche rispetto al reale valore del nostro patrimonio culturale, stimato dall’Amministrazione finanziaria in circa 173 miliardi. Ma anche questa, spiega Tarasco, è una cifra sbagliata e inattendibile. Si basa infatti su stime vecchie di decenni e mai aggiornate e sottovaluta o non comprende una sterminata quantità di beni. Basti pensare che l’intero sito archeologico di Paestum viene valutato 20mila euro e molti altri, come Ercolano, il Colosseo, il Museo nazionale Romano con tutto il contenuto o il Cenacolo vinciano di Milano, non sono calcolati e contano zero. Insomma, il valore globale indicativo del nostro patrimonio dovrebbe essere moltiplicato di almeno 10 volte: non i 173 miliardi ufficiali ma come minimo 1.700 miliardi. La redditività di questo immenso valore patrimoniale risulta alla fine irrisorio: lo 0,01%.

Secondo lei, la scelta dell’attuale riforma di creare 32 musei autonomi ha dato una spinta positiva a questo negativo quadro gestionale?

La situazione è certamente migliorata rispetto a una decina d’anni fa. C’è un’inversione di tendenza ma, ripeto, non bisogna fermarsi al luccichio dei grossi centri di attrazione, da Pompei al Colosseo, dagli Uffizi a Brera. Nessuna amministrazione pubblica è però in grado di ammodernare se stessa in poco tempo. Quindi, secondo me, e questo non vale soltanto per i beni culturali, i luoghi più importanti devono rimanere all’amministrazione pubblica, non più di una cinquantina di siti selezionati, ma la gran massa degli altri deve essere affidata a soggetti terzi: imprese, no profit, associazioni, fondazioni ecc. Bisogna coinvolgere le comunità e sviluppare il partenariato per ottimizzare la gestione.

Tutto questo non deriva anche dalla enorme quantità di musei e siti, non soltanto statali, molti trascurati o abbandonati per carenza di soldi e personale?

Infatti. Non mi rendo conto di come possiamo assistere soddisfatti alla chiusura di punti ospedalieri e scolastici e alla moltiplicazione dei musei. Per me è una cosa assurda. Dobbiamo essere consapevoli che un museo è una cosa meravigliosa, straordinaria, il compito della promozione della cultura ci è imposto dalla Costituzione, ma questo non può avvenire prima di compiti ancora più essenziali come la cura della persona e l’istruzione.

Ma sarebbe possibile affrontare il problema senza rinunciare ai compiti previsti dalla Costituzione?

Un esempio: il Piemonte è pieno di castelli, sabaudi e non, in luoghi a volte difficili da raggiungere. Possono interessare ad associazioni locali che potrebbero prenderli in gestione. Nel mio libro cito il Consorzio delle Regge Sabaude, la cui gestione è davvero un modello. Ma quel consorzio non comprende tutte le residenze del Piemonte che ne ha molte altre. Secondo me la soluzione ideale in termini di risorse e personale, e soprattutto di inventiva, non potrà venire da nessuna amministrazione pubblica.

Stiamo parlando quindi non solo dei 470 musei statali ma anche di quelli comunali e privati: sono più di 4mila.

La mia è una battaglia ideale, uno sforzo di rappresentare un diverso modo di gestire il patrimonio culturale pubblico, chiunque ne sia proprietario. In questo anche i comuni sono largamente coinvolti. Esiste una massa di edifici, palazzi, monasteri e altri luoghi con rilevanza locale che possono interessare proprio a realtà e creatività locali.

Una soluzione praticabile soltanto se sarà possibile trarne un utile.

Certo, non si può sterilizzare questo aspetto. Ma se l’operazione fosse avviata forse scopriremmo che le risorse a disposizione del Mibact e di tutte le amministrazioni pubbliche non sono scarse ma perfino sovrabbondanti. Perché basta diminuire la massa di beni da gestire per scoprire che le risorse, finanziarie e di personale, ci sono se le concentri su un obiettivo più limitato. Bisogna cambiare prospettiva. Per questo il contributo del giurista è fondamentale: non serve cambiare la legge. È tutto scritto nella Costituzione e nella normativa attuale, tutto già consentito.

Ma molti contestano l’opportunità e la stessa convenienza di far pagare, per esempio, i diritti sulle immagini dei beni culturali. Il professor Daniele Manacorda, su questo giornale, difende l’idea che sia giusto e utile che chiunque possa usare liberamente, senza pagare nulla, le immagini del patrimonio pubblico di musei e monumenti. Lei che cosa ne pensa?

Non sono d’accordo. Secondo me invece liberalizzare l’uso delle immagini porterebbe solo utili maggiori alle imprese. Del resto già adesso, secondo la normativa, non vi è limite all'utilizzo delle immagini senza scopo di lucro, per ragioni di studio, ricerca e come libera diffusione della conoscenza. Nel Codice dei Beni Culturali si dice però chiaramente che bisogna esigere un canone per ogni attività a fine di lucro, inclusa quella che riguarda le immagini. Questo adesso avviene raramente, ma perché la legge viene troppo spesso violata. Sono contrario all’uso gratuito perché la mia impostazione è quella di fare gli interessi finanziari pubblici. L’effetto ultimo di una libertà totale di riprodurre immagini sarebbe quello di consentire a chiunque di utilizzare le immagini dell’arte a uso commerciale come nella pubblicità: per esempio il David di Michelangelo per vendere una crema di bellezza. Le imprese ne sarebbero felici ma gli introiti mancanti verrebbero a pesare sul settore pubblico. Quella di Manacorda può essere una proposta per il futuro, ma sarebbe necessario cambiare la legge. Ripeto: oggi ogni uso del patrimonio culturale va pagato, inclusi i prestiti per mostre.

Altri articoli dell'autore

Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane

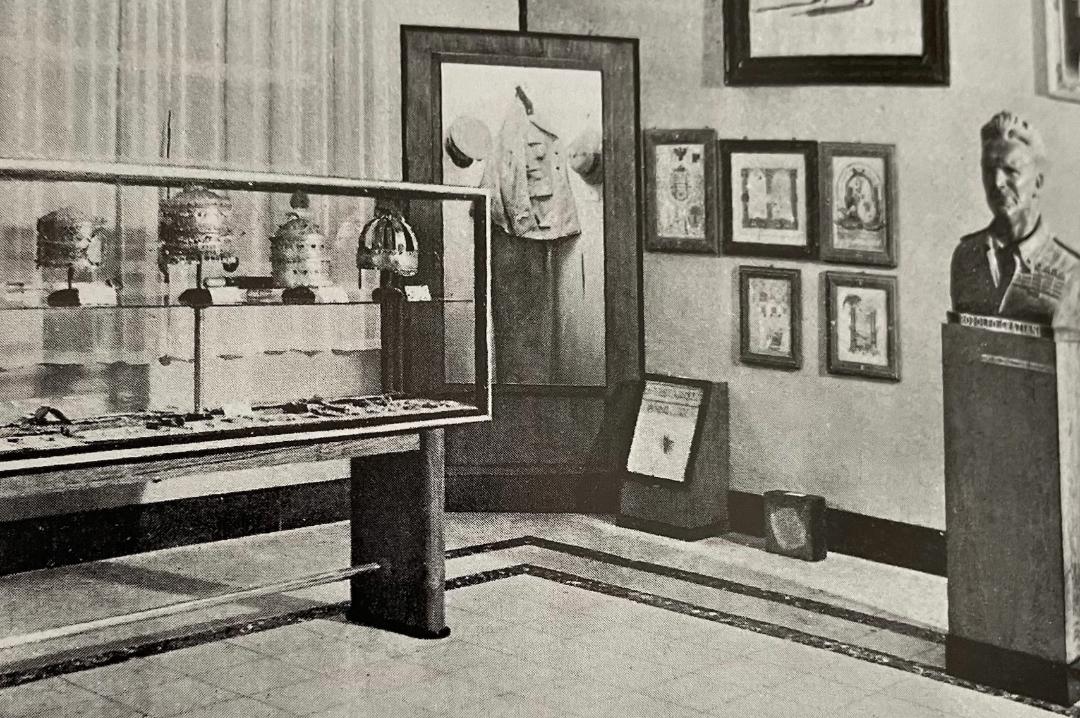

Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi

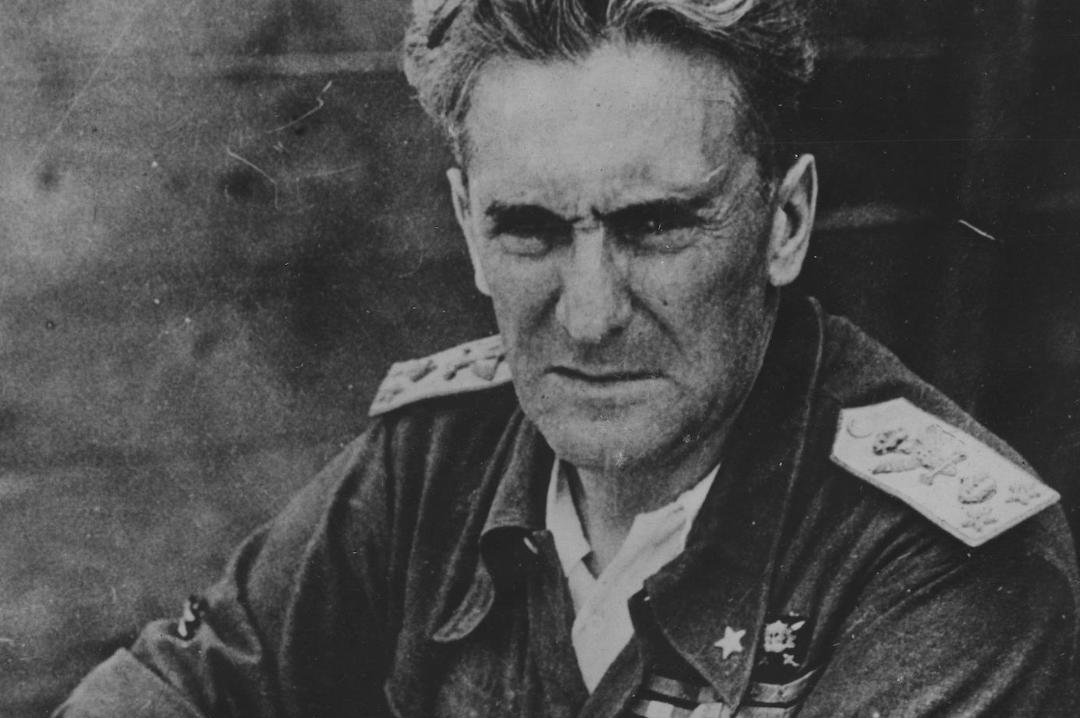

L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?

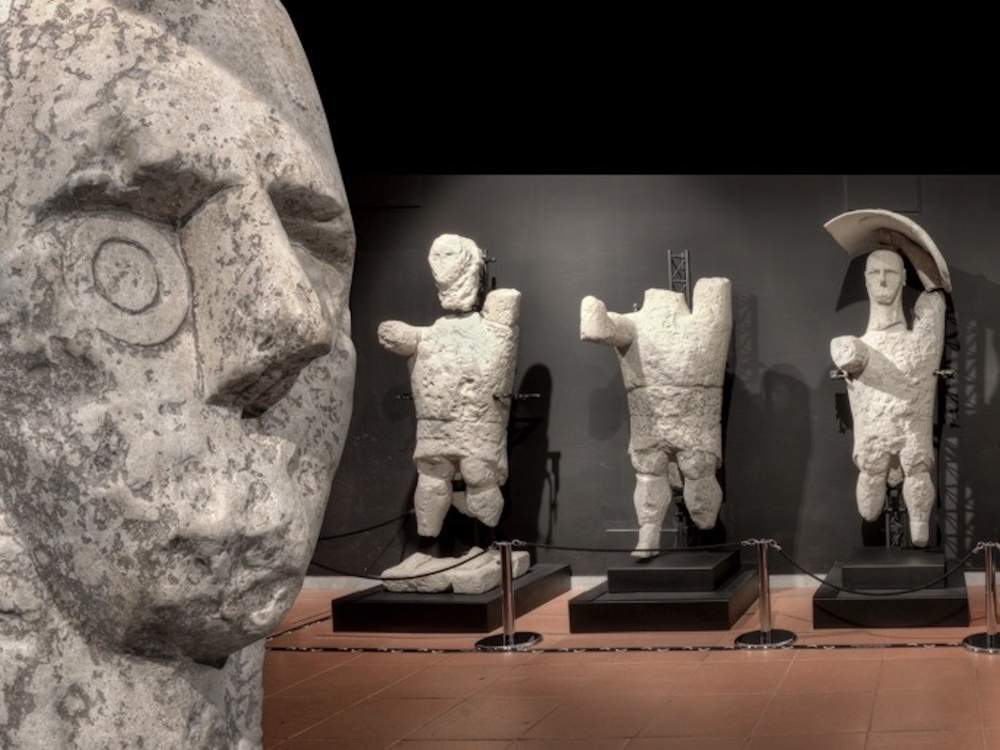

Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis