Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Michela Moro

Leggi i suoi articoliHa fatto il giro lungo, direbbe Eduardo. Lavorava nella musica, doveva fare il farmacista ed è internazionalmente riconosciuto come uno dei più rispettati galleristi italiani. Massimo De Carlo in 33 anni di carriera è stato seguito da collezionisti e appassionati in zone sempre più periferiche della città quando non erano ancora di moda. Via Castaldi, via Bocconi, viale Corsica, via Ventura; poi ha premiato tutti con due sontuose sedi: Palazzo Belgioioso del Piermarini e Casa Corbellini Wasserman di Portaluppi, entrambe dalla forte personalità, il superamento del white cube.

È una scelta dettata dal fatto che oggi l’arte contemporanea deve essere aiutata dal prestigio dell’ambiente?

Penso che l’arte contemporanea nasca in reazione e in conflitto con la cultura borghese. Il white cube è la reazione al modello espositivo dei Salon francesi, il biglietto da visita per esprimere una radicalità e una disaffezione verso il modello borghese. È arrivato il momento in cui si possono fare delle scelte meno ipocrite e dire che l’arte contemporanea è sufficientemente adulta da poter dialogare con tutto, anche con la storia di un edificio e con le sue decorazioni. Non c’è niente adesso che pregiudichi l’arte contemporanea in un ambiente piuttosto che in un altro. Nel momento in cui si chiede a Cy Twombly di fare un soffitto al Louvre, come è avvenuto nel 2010, tutto è legittimo.

Sin dall’inizio i suoi sono sempre stati ottimi artisti, da Félix González-Torres a Cady Noland, da Rudolf Stingel a Maurizio Cattelan, e poi Piotr Uklanski, Diego Perrone, Paola Pivi e Yan Pei-Ming, molti dei quali ancora con lei. Come li ha scelti? Che cosa faceva scattare il click?

Non l’ho mai saputo, non ho mai saputo se erano bravi, ma ho sempre avuto la possibilità di dialogare con gli artisti a un livello piuttosto alto. Dai 18 ai 27 anni ho lavorato nella musica e frequentato artisti che invece di fare dipinti e sculture suonavano o erano compositori. Ho assimilato il loro linguaggio, la loro capacità di essere visionari. Ho sviluppato un intuito ma non c’è un sistema. È una sensazione, una capacità che è basata su fatti a me anche sconosciuti. Recentemente leggevo un libro su come vengono fatte le attribuzioni dagli storici dell’arte. Anche l’atto di attribuire spesso è un mistero, la capacità di intravedere una possibilità.

Questa sensazione è cambiata nel tempo?

Sì, da dieci anni a questa parte si recuperano molte più informazioni, si fanno analisi più sofisticate. Rimane però il fatto che si deve fare una scelta intuitiva.

Ci sono molti più artisti stranieri che italiani nella sua galleria, e meno giovani di un tempo.

Però ci sono Ontani e Paolini. Nel panorama italiano non è più interessante per la galleria scoprire artisti giovani. La mia galleria ha costruito un’attitudine al mercato che non è più in grado di agire con artisti alle prime armi. È più interessante per noi prendere artisti come Roccasalva, gente che ha già lavorato per 10-15 anni, che ci dà delle sicurezze, per farli crescere all’interno del nostro contesto. Il lavoro di «scoprire giovani talenti in Italia» l’ho praticato soltanto in due momenti storici ben definiti: all’inizio e a metà degli anni Novanta. Ma non è più una cosa che facciamo. Quelli su cui siamo riusciti a contribuire fin dall’inizio sono stati Maurizio Cattelan, Rudolf Stingel, Vanessa Beecroft. Nel periodo in cui lavoravamo con loro, lavoravamo anche con Ettore Spalletti. Hanno tutti creato un percorso, una carriera a livello internazionale. E noi eravamo lì fin dall’inizio.

Recentemente all’asta «One» di Christie’s l’opera «Daddy Daddy» di Maurizio Cattelan è stata battuta 1.098.048 euro. Che cosa ne pensa?

I risultati d’asta sono in genere incommentabili. Nel bene e nel male, perché appartengono solo in parte a ciò che rappresenta veramente l’artista. Sia nel caso in cui i prezzi sono alti sia nel caso in cui i prezzi sono bassi. Quello delle aste è un mondo importante, di cui bisogna tenere conto, ma le dinamiche attraverso le quali arrivano i risultati sono spesso occasionali, nel bene e nel male.

Ma gli artisti, oggi, non bisogna anche sostenerli alle aste?

Noi non abbiamo mai sostenuto gli artisti alle aste. Osserviamo le aste perché ci danno delle indicazioni ma quasi mai andiamo in asta a comprare opere di artisti. Lo facciamo perché magari c’è un’opera storica che ci interessa o un collezionista che ce lo chiede. Il nostro mercato primario non ha quasi mai un’interazione con le aste, né al momento dell’acquisto né al momento della vendita, per cui i risultati delle aste sono paralleli ai nostri. Costituiscono oggetto di riflessione: se un prezzo sale non possiamo fare altro che aggiornare, però il fatto che si sia in grado di determinare un trend in ascesa o in discesa è assolutamente escluso.

Che cos’hanno gli artisti italiani in meno rispetto agli artisti internazionali?

Non è un problema solo italiano, è un problema di due culture contrapposte. Ammesso che abbia ancora un senso parlare d’identità culturale che forma un lavoro. Per interagire con il sistema bisogna avere una razionalità e una forma mentis che non è culturalmente affine alla formazione dei nostri artisti. I nostri artisti si formano nell’arte e per l’arte, il mondo anglosassone è più disinibito. L’artista di cultura europea spesso fa l’artista perché è una chance per stare fuori dagli apparati di produzione della società. L’artista americano è un creativo che vuole mettere al servizio della società la sua creatività e spera con tutte le sue forze che la società interagisca con lui. Il punto di partenza è diverso; da una parte si vuole stare fuori, dall’altra l’arte è soltanto un modo per stare dentro in modo diverso.

Un suo amico sostiene che lei ha iniziato a fare il gallerista perché è un accumulatore e un collezionista. Ha ancora l’istinto di collezionare?

L’inizio è stato anche questo, ma sono tra i pochi galleristi a non collezionare arte contemporanea. Con il mio lavoro non voglio entrare in competizione con i collezionisti. Il meglio di tutto quello che ho è sempre disponibile, non ho questa forma di finta passione per l’arte. Ho una collezione di ricami di Alighiero Boetti di cui sono molto fiero. Non ho voglia di collezionare cose che possono essere utili al mio lavoro e di conseguenza ai collezionisti con i quali lavoro.

Sono cambiati i collezionisti nel tempo?

Sono cambiati i critici, i collezionisti, gli artisti e i direttori di banca. Tutto il mondo, anche il gallerista, purtroppo, si è indirizzato a ciò che nei suoi interessi specifici produce un’economia, perché ha deciso che è stupido rinunciare alla parte economica per soddisfare una passione. Tutti noi lavoriamo all’interno di una logica che è più compromissoria rispetto agli ideali che formavano un collezionista, un avvocato, un gallerista, rispetto agli anni Settanta; e anche il collezionista inevitabilmente si è uniformato. Oggi il collezionista da un lato è interessato all’aspetto economico, ma dall’altro è anche più generoso dei suoi colleghi degli anni Settanta e Ottanta. Spende molto di più e paga di più per avere grande qualità.

Lei è uno dei pochi galleristi italiani che ha ottimi artisti stranieri, quindi ci si immagina dei buoni rapporti con le gallerie che li rappresentano all’estero. Come funziona questa relazione?

Penso di essere molto rispettato. Tutti i megagalleristi guardano attentamente quello che faccio. La verità è che vanno a scegliere, a fare proposte agli artisti con cui lavoro. Questa attenzione è per me motivo di un certo orgoglio. Dire che siamo amici e che abbiamo buoni rapporti è tutt’altro. Io per loro resto un competitor. In modo più o meno leale e intelligente ognuno cerca di fare il proprio lavoro anche a scapito del lavoro altrui. C’è rispetto, poi la qualità dei rapporti è un’altra cosa.

Una volta gli artisti arrivavano in Italia, erano acquistati dai collezionisti italiani, a quel punto tornavano all’estero e vantandosene venivano guardati con un’attenzione diversa. Il percorso è ancora oggi così?

È ancora così ma ovviamente ci sono molti più galleristi e quindi la scoperta da parte di una megagalleria a scapito di una realtà più piccola accade oggi in modo piuttosto regolare.

È per le relazioni stabili?

Ci provo. Il rapporto che uno ha con l’artista è fondante. Le relazioni stabili sono le benvenute. Rimane che i terremoti modificano gli assetti delle città e che i terremoti sociali non possono non influire sui rapporti fra gli artisti e il mercato dell’arte o la società dell’arte.

Il Covid-19 sarà un terremoto con delle grandi conseguenze?

Già nell’immediato ci sono parecchie ripercussioni negative poi vedremo che cosa succederà nel lungo periodo. Non che mi sia gradito il ruolo di profeta, nonostante la barba. Quando è successo ho messo in guardia tutto lo staff della galleria a distanza di 15 giorni sugli effetti finanziari che questa cosa avrebbe potuto avere su di noi. A marzo ho scritto una lettera ai miei dipendenti in cui ho spiegato quello che stava succedendo.

Ha avuto qualche maestro, un modello?

Quando ho iniziato esisteva il lavoro del gallerista d’arte contemporanea ma era un lavoro molto diverso da quello di adesso, molto artigianale, fatto tutto in casa. Prima delle nuove tecnologie il mondo dell’arte ha scoperto che si poteva usufruire di una distribuzione globale e non locale di un lavoro d’arte. In questo senso posso essere un esempio di un certo modo di lavorare in Italia. Ho sempre avuto grande ammirazione per quello che era stato fatto da colleghi incrociati nel corso del tempo, come Mario Pieroni, Lucio Amelio, Gian Enzo Sperone. Non sono stati dei modelli ma persone che avevano fatto un percorso interessante e che io a mio modo ho sempre voluto ripercorrere.

Quali artisti avrebbe voluto?

Tantissimi. È un mondo dove è impossibile cogliere tutte le occasioni. Alcune sono andate perse. Queste occasioni sono uno dei motivi perché il mio carattere si è arrotondato, oltre che il fisico. Gli artisti con cui non sono riuscito a lavorare sono oggetto di riflessioni ma non più di tanto. Il non aver fatto più mostre di artisti con cui lavoro, quelle sono occasioni perse. Come le mostre con Cattelan, tutte memorabili. Ne andavano fatte due in più. Ho fatto la sua prima mostra nel 1993: una porta murata e all’interno della galleria c’era un filo su cui correva un piccolo orsacchiotto giocattolo.

Oggi c’è Massimo De Carlo Hong Kong all’interno del Pedder Building, e c’è Massimo De Carlo London, in una tradizionale town house a Mayfair. Come cambierà la situazione per l’arte con la Brexit?

Non succederà assolutamente niente. Credo che Londra perderà un po’ di attrazione per i galleristi in generale. Penso che mediamente un artista americano non sappia nemmeno che cosa sia la Brexit; quando è nel suo studio, a meno che il suo lavoro non sia legato alla dimensione sociale o politica, non è minimamente interessato a cercare di capire né a sapere quello che succede tra l’Inghilterra e l’Europa e quello che succede tra Cina e Hong Kong. La sensibilità degli artisti verso questi temi può essere anche molto alta. Quando chiedevano a un artista come viveva il lockdown mi veniva da ridere. Lo vive nello stesso modo della casalinga di Voghera. Il mercato dell’arte che gravita su Londra può avere delle difficoltà legate alla Brexit, però si parla di sistema. Nelle gallerie, dal punto di vista dei servizi finanziari e amministrativi, ci potrebbero essere delle difficoltà, ma sono fatti tecnici inevitabili che corrispondono al medesimo disagio di chi aveva magari a Londra prodotti finanziari o industrie.

Durante il lockdown siete stati i primi in Italia a usare delle tecnologie innovative. Ma la tecnologia va velocissima. Guarda al futuro in maniera molto all’avanguardia?

Se dipendesse da me, vorrei che il rapporto tra l’opera e il collezionista continuasse a essere il più diretto possibile. Porterei il quadro al collezionista a casa, in macchina, sotto il braccio. Sono legato a quel tipo di cultura. Vedere un quadro dal vivo, poterne parlare, rispondere a delle domande e valorizzarlo attraverso una narrazione è una cosa che le case d’asta non sono in grado di fare. Quando lo fanno è un copia incolla da testi di varia provenienza, poco interessante. La viva voce di chi si prende la responsabilità di una vendita è ancora una cosa bella da esercitare. Ciononostante il mondo ha preso questa strada, anche interessante dal punto di vista culturale, non dal mio, che è diverso. Ha preso questa strada di sfruttare algoritmi, piattaforme, digitalizzazioni per tutto e quindi inevitabilmente anche per l’arte. Bisogna seguirla, come nel caso di VSpace, che sarà attivo tutta l’estate.

Era famoso per la memoria eccezionale e per non avere un carattere morbido. Si è addomesticato?

Non è l’arte che mi ha addomesticato, non credo all’arteterapia: è stato il lavoro. Mi ha dato soddisfazioni e la possibilità di realizzare cose che ho sempre desiderato; subentra inevitabilmente una piccola saggezza che mi impedisce di essere così reattivo come una volta. Però questa cosa del cattivo carattere è una leggenda che mi è stata molto utile. Nell’arte, come in tutte le pratiche legate alla creatività, all’invenzione, dove il mio parere vale come quello di chiunque altro, perché non ci sono certezze, non c’è matematica, le persone a cui piace parlare e raccontare «la qualunque» sono veramente tante, la fama di avere un cattivo carattere mi ha alleggerito dal dover ascoltare tante cose e mi ha dato la possibilità di concentrarmi sulle cose importanti del lavoro. Non sono le chiacchiere che contano ma le mostre, i trasporti, vendere, creare nuovi spazi.

Prossima ricorrenza, date importanti per la galleria?

L’unica che festeggiamo sempre è nel 2021: san Massimo.

Massimo De Carlo. Foto di Pasquale Abbattista

Massimo De Carlo con John Armleder in occasione della mostra «Better, Quasi» del 2017 nella sede di via Ventura

Altri articoli dell'autore

Nella nuova sede (milanese) del museo d’impresa del Gruppo Unipol, si rafforza l’asset culturale della collezione corporate fondata a Bologna e si inaugura la prima mostra meneghina con opere di Beverly Pepper, Quayola, Larry Rivers, Stefano Ronci e fuse*

Elena Pontiggia ripercorre nel Centro Culturale di Milano l’attività dell’artista romagnolo che sperimentò tra il Futurismo, il Novecento Italiano e il Realismo magico

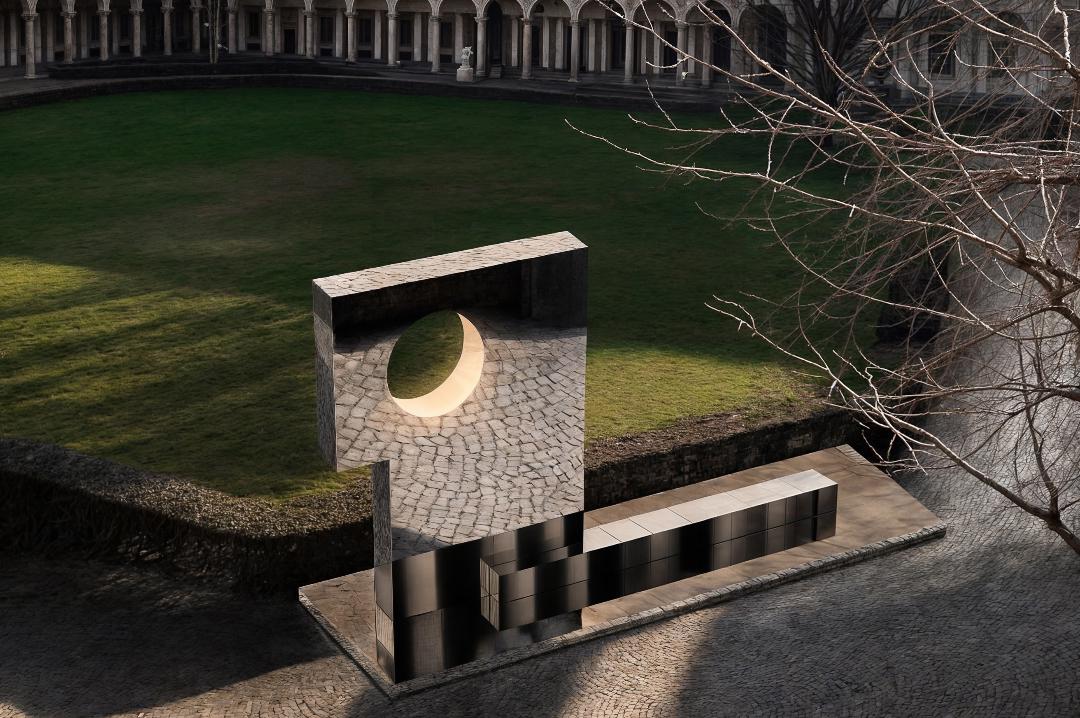

Nei padiglioni della Fiera di Rho oltre duemila espositori provenienti da 37 Paesi allestiranno il proprio stand. In città, l’inaugurazione della Design Week ha come protagonista Robert Wilson

Un caleidoscopio di eventi e discipline mappato da «Interni», rivista che dal 1998 ha sistematizzato e raccolto tutti gli appuntamenti diffusi in città durante la Design Week