Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Valeria Tassinari

Leggi i suoi articoliSessantotto chilometri di spazio comunitario coperto (o, meglio, di spazio privato a uso pubblico) di cui quasi quaranta in pieno centro storico. Un lunghissimo sistema di connessioni fisiche, topografiche, politiche, sociali, estetiche e spirituali che si estende anche nel tempo, dal Medioevo all’età contemporanea, con un’impressionante continuità formale e funzionale, nonostante l’evoluzione delle strutture e dei materiali.

Un progetto disomogeneo, costruito per tratti e spesso per tratti restaurato, eppure perfettamente raccordato nella sua significativa continuità simbolica e funzionale. Il legno scurito dalla secolare stagionatura e il laterizio biscottato del Rinascimento, la pietra nobile e il rigore cementizio del secondo dopoguerra, l’imponenza degli edifici patrizi e la grazia degli spazi religiosi, le larghe volte e i passaggi angusti, il tratto disteso di pianura e quello che s’inerpica fuori porta fino al venerato santuario della Madonna di San Luca, dove il portico più lungo del mondo (3.796 metri e più di 650 archi) stempera la visione urbana nel paesaggio di collina. Per capire la bellezza, la varietà e l’unicità dei portici di Bologna bisognerebbe parlarne camminandoci sotto, dentro quel reticolo straordinario che innerva la città e ne alimenta il calore, come un sistema circolatorio che percorre e alimenta i flussi dinamici nella più vitale delle città padane.

Nata da un’idea in cantiere fin dal 2006, frutto di una complessa documentazione e narrazione, l’iscrizione dei portici di Bologna nel Patrimonio mondiale dell’Umanità da parte dell’Unesco è arrivata il 28 luglio scorso, un po’ a sorpresa, dopo un intenso lavoro di interazione con Icomos (International Council on Monuments and Sites) e al termine di una lunga istruttoria che, in assenza di precedenti simili, si è rivelata per il Comitato promotore un’esperienza quasi pionieristica. La notizia del lieto fine è giunta dalla Cina, durante i lavori della 44ma sessione estesa del Comitato del Patrimonio Mondiale, grazie al grande equilibrio tra la diplomazia e la qualità della proposta culturale dell’Italia, ma anche per il convinto appoggio di numerosi Paesi esteri.

Grande soddisfazione, dunque, per i tantissimi abitanti, bolognesi e non, e per i turisti che da sempre vivono i portici come uno spazio di condivisione, facendone il luogo privilegiato dello scambio e dell’interazione sociale. Grande anche l’impegno, che dovrà essere costante e crescente, nel recupero e nella tutela, azioni delicate che richiedono piani unitari, restauri filologici, sinergie tra ente pubblico e proprietari, quasi sempre privati.

«Un progetto decisamente sfidante», ricorda Valentina Orioli, docente e urbanista, che da assessora e vicesindaca nel periodo 2016-21 ha seguito la candidatura: «Un obiettivo che abbiamo conquistato raccontando l’eccezionalità di una città in cui già nel 1288 il Comune stabilì l’obbligatorietà di costruire case con portico e di lasciare pubblico l’utilizzo del suolo. Abbiamo vinto raccontando la nostra socialità e il pregio di questo modello, non solo nei tratti di eccellenza storico-artistica ma anche in quelli più contemporanei, periferici, e tuttavia non meno significativi, di una qualità progettuale pensata in funzione di una comunità che commercia, che vive di relazioni, che si incontra».

Dodici sono i tratti iscritti che, come puntualizza l’architetto Federica Legnani, responsabile della valorizzazione del paesaggio urbano e dei portici, «sono stati scelti come emblematici di diversi periodi storici e sono già oggetto di specifici interventi»: dal restauro conservativo e strutturale dello splendido porticato rinascimentale prospiciente la Chiesa di Santa Maria dei Servi, al progetto unitario per unificare visivamente il lunghissimo percorso devozionale sei-settecentesco verso San Luca, fino al cosiddetto «Treno della Barca», il quartiere di periferia progettato dall’architetto Giuseppe Vaccaro, esempio dell’architettura popolare del secondo dopoguerra, il cui recupero si fonda sull’affidamento di ex negozi, oggi inutilizzati, a progetti sociali e culturali.

I portici del centro storico

Portico di Mineralogia in via Zamboni, foto di Carmen Carrera

Altri articoli dell'autore

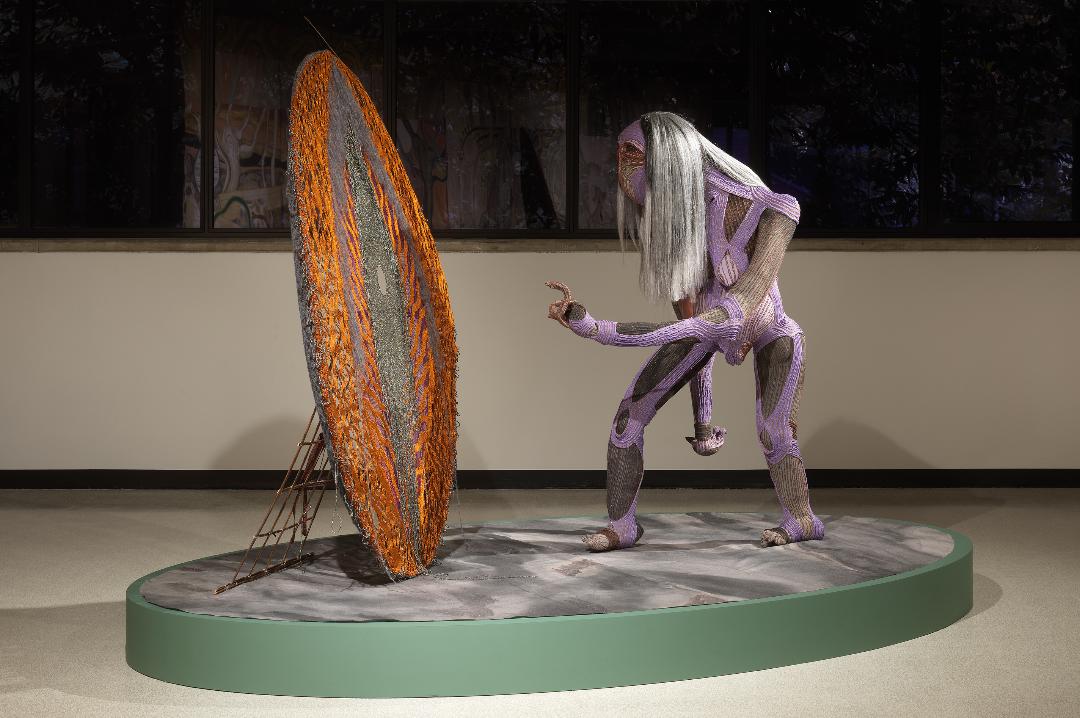

Nella Strozzina di Firenze sono esposte le opere finali dei progetti che dal 2005 si sono aggiudicati il premio, frutto della collaborazione tra il brand di moda, la Whitechapel Gallery di Londra e la Collezione Maramotti di Reggio Emilia

Il percorso antologico di Gian Marco Montesano alla Galleria Spazia presenta una serie di lavori che richiamano i principali temi della sua ricerca

Per la sua prima personale in Italia, nella Collezione Maramotti, l’artista ha realizzato 20 grandi dipinti su velluto nero: una scelta ispiratagli da Julian Schnabel e dalla pittura barocca

A Palazzo Roverella una trentina di opere autografe e una quarantina di dipinti di autori meno noti inseriscono il pittore danese nel contesto europeo e ne indagano il rapporto con l’Italia