Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliNel mondo dell’arte contemporanea si parla spesso di «trasversalità», ma, almeno in Italia, un artista che è anche giornalista, saggista e scrittore e che, in pochi mesi, viene incaricato di rappresentare il nostro Paese nel Padiglione nazionale alla prossima Biennale di Venezia, e in più riceve la nomina di direttore artistico della Quadriennale di Roma è un’anomalia.

Si tratta di Gian Maria Tosatti (Roma, 1980). I suoi progetti (spesso curati, come lo stesso Padiglione Italia, da Eugenio Viola) «sono indagini a lungo termine su temi legati al concetto di identità, sul piano sia politico sia spirituale. Il suo lavoro consiste principalmente in grandi installazioni site specific concepite per interi edifici o aree urbane».

Così Tosatti, rappresentato dalla galleria Lia Rumma di Napoli e Milano, si presenta nel suo sito internet. Anomalo anche quello, visto che la documentazione visiva delle sue opere è accompagnata da esemplari schede esplicative: la chiarezza come obiettivo dell’arte è uno dei temi di cui Tosatti parla in questa intervista.

Partiamo dalle ultime notizie, quelle che la vedono alla direzione artistica della Quadriennale di Roma, cosa che ha anche ispirato una petizione contro la sua nomina.

Sento dire «Tosatti curerà la Quadriennale», ma il mio contratto finisce un anno prima della prossima mostra della Quadriennale. Quindi diciamo che sto cercando di ridisegnare la Quadriennale non tanto in funzione del mio progetto, quanto in funzione del fatto che la Quadriennale è nata come ente scientifico di ricerca per l’arte contemporanea italiana. Certo, agli occhi del pubblico la Quadriennale è diventata sempre più una mostra e sempre meno una ricerca. Il consiglio di amministrazione della Quadriennale, ora, ha scelto la proposta di un artista (che però poteva essere anche quella di un curatore e di un manager).

E in che cosa consiste questa proposta?

In un momento in cui il dibattito critico è indebolito, è importante sostenere la ricerca, il monitoraggio, un metodo scientifico nel modo di guardare e di discutere l’arte contemporanea. Ma queste cose le faranno i critici e i curatori, categorie alle quali non appartengo. Io devo semplicemente costruire l’infrastruttura.

Ci è rimasto male per la petizione? L’hanno firmata anche alcuni artisti...

Limitare le responsabilità degli artisti è un errore molto grave e soprattutto è un errore che va contro la storia dell’arte perché, al di là di tutto, il sistema dell’arte lo hanno costruito gli artisti. Beninteso: non voglio esautorare a mia volta i critici o i curatori, però forse un sistema dell’arte partecipato in cui non ci siano preclusioni mi pare più ricco e più funzionale.

Può entrare nel dettaglio del suo progetto?

Lavoreremo cercando innanzitutto di riportare un monitoraggio integrale della scena italiana. Alla fine si devono fare delle scelte, è chiaro, ma noi dobbiamo garantire rappresentanza a tutti. Devo garantire che tutta l’arte italiana venga mappata, indagata, criticamente analizzata allo stesso livello; dopodiché, quando avremo raccolto tutti questi dati di indagine scientifica non io, ma i curatori, faranno delle scelte. Se verrà individuato un lavoro che ha qualità e che viene criticamente riconosciuto all’interno della nostra ricerca, lo approfondiremo. Il tema a quel punto diventa critico, ma deve essere preceduto da un’analisi scientifica. Creeremo un vero panorama, non un’aggregazione di solitudini. Dopo quattro anni, si farà una mostra, un anno dopo la fine del mio mandato. Mi auguro ovviamente che la mostra si fonderà su tutto il lavoro che costantemente documenteremo e renderemo visibile tutti i giorni sui canali digitali, sui canali social o tramite le attività che realizzeremo.

Si ricorda il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2011? Vittorio Sgarbi delegò un folto gruppo di scrittori, intellettuali, filosofi, registi ecc. a indicare gli artisti che avrebbero dovuto prendervi parte. Da come mi descrive il suo progetto per la Quadriennale vedo alcune similitudini.

Io non voglio delegare tutto. Voglio delegare in base a ragionamenti scientifici. Avrò dei professionisti in grado di farlo.

Certo è che se il Padiglione Italia a Venezia nel 2011 era all’80% il riflesso del gusto artistico dell’intellighenzia italiana c’è da preoccuparsi. È come se il mondo delle arti visive contemporanee fosse completamente slegato da quello della letteratura, del cinema, della filosofia…

Se gli altri non capiscono e sono confusi la colpa è nostra, di chi fa parte del sistema delle arti visive. La confusione non è di chi non conosce, la colpa è di chi non si è spiegato bene. Quanto al padiglione di Sgarbi, ne scrissi positivamente non perché fosse bello, ma perché rappresentava un fatto: la confusione che regnava in quel padiglione in realtà era la stessa che c’era nel resto della Biennale. Sgarbi magari è un visionario, ma non è stupido. Lui semplicemente disse: «Adesso rendo ancora più evidente la vostra confusione».

Chi non ama il suo lavoro artistico sostiene che allestire una stanza in un dato luogo, sia pure un luogo politicamente o socialmente molto sensibile, come ad esempio Istanbul, arredare una stanza (o svuotarla) e farvi sostare per un dato tempo il visitatore sperando che in lui si sviluppino delle emozioni, ecco tutto questo si basi su una relazione un po’ troppo elementare, se non puramente voyeuristica, tra fruitore e opera...

A 15-16 anni leggevo Dostoevskij, facevo grandi viaggi nel mondo dell’amore, poi a un certo punto ho scoperto che cos’era l’amore... Certo, magari c’era dentro meno profondità di quello che poteva essere l’impianto dostoevskiano, era il bacio di una semplice ragazzina di cui ti eri innamorato... Però quel bacio era elettrico, altro che Dostoevskij! O meglio: c’era Dostoevskij, ma quella elettricità, quell’energia del vivere le cose sulla propria pelle, farne l’esperienza, ecco questo per me era importante. Quando entri nei miei lavori non è che vivi una scena di altri che tu guardi, i miei lavori ti sono cuciti addosso, in realtà i miei macchinari sono un sistema di specchi che aiuta a poter vedere cose di te stesso che non riesci a vedere in un altro modo.

È su queste basi che nacque uno dei suoi primi lavori, «Devozioni», del 2005-11, sviluppato in dieci installazioni in altrettanti edifici a Roma?

«Devozioni» era un progetto sugli archetipi della nostra civiltà moderna. Cioè su quali sono stati i nodi centrali su cui si è costruita l’identità moderna. In larghissima parte erano presenti nel Vangelo, il libro su cui si è costruito l’uomo moderno. A un certo punto l’identità moderna, quella latina, si costruisce nell’archetipo di Gesù. Di questo ci rendiamo conto guardando un film come «Il Vangelo secondo Matteo» di Pasolini: non è un film devozionale, è un film che ci spiega come è fatto l’uomo moderno, chi siamo. E allora mi sono fatto la stessa domanda di Pasolini. Mi sono detto: «È vero, questi archetipi sono così importanti, così radicati che io voglio metterci le mani dentro. Io ho anche studiato in un collegio religioso, quindi li conosco molto bene, ma ho bisogno di farne l’esperienza». Per cui ho ricreato dei grandi macchinari in cui quell’archetipo fosse spazio e tempo, spazio e tempo dell’esperienza, e io per primo, come primo visitatore dei miei lavori, potessi entrarci e avere con questo archetipo un rapporto esperienziale, un rapporto quasi carnale, un rapporto di elettricità, come dicevamo prima, dato appunto dal fatto che non me la stavano spiegando, non me la stavano raccontando quella cosa, ma la stavo vivendo. Tutto questo, per tornare alla sua precedente osservazione, non è una semplificazione, ma un rendere molto più complesso qualcosa; non è voyeuristico, perché io costruisco un lavoro sul visitatore.

Perché ha definito «Sette stagioni dello spirito», un lavoro che, in sette luoghi di Napoli, l’ha impegnata dal 2013 al 2016, come un romanzo di formazione visivo?

Quando si entrava nelle prime tappe di quelle sette, ci si rendeva conto che succedevano alcune cose, c’erano delle ombre di personaggi. Ci si chiedeva: chi sono, chi ne è l’artefice? A un certo punto, nella quarta tappa, ti accorgevi che la storia che stavo raccontando era la tua storia, che eri tu il protagonista, era di te che stiamo parlando. E quindi è ovvio che dei 25mila visitatori di «Sette stagioni dello spirito» noi abbiamo costruito in realtà 25mila racconti, perché nessuno è uguale all’altro. L’opera d’arte non è la struttura che vedi, e questo vale per tutti i grandi artisti dell’arte ambientale, da Mike Nelson a Gregor Schneider, a Christoph Büchel, anche a James Turrell: l’opera d’arte non sono i muri di cartongesso che costruisce Schneider, l’opera d’arte è la performance che quel macchinario induce in te, il fatto che tu performi un’esperienza e quella esperienza è l’opera d’arte. Ma è qualcosa che fai su te stesso. Non c’è nessun racconto che non sia il riflettersi. Uno specchio è una cosa molto utile, ma non serve per guardarsi fisicamente. L’unica cosa che lo specchio mostra è il fondo di tristezza che sta nei tuoi occhi. È l’unica cosa che non puoi vedere in nessun altro modo, hai bisogno di uno specchio. Quando dico che il mio lavoro è uno specchio è perché serve a rivelare qualcosa che nient’altro potrebbe rivelare. Cioè lo stato di tristezza, lo stato di sconfitta, ma anche invece lo stato di profonda serenità.

Questo vale anche per lei, cioè l’autore delle opere?

Nel 2017 Lia Rumma mi disse che avrebbe voluto inaugurare la stagione con una mia mostra. Era un momento pessimo dalla mia vita, avevo appena perduto un genitore. Ho pensato: «Forse se faccio questa mostra riesco a pensare ad altro». Però mi sono chiesto: «Che cosa voglio veramente raccontare in questo momento così particolare della mia vita?» La cosa di cui volevo parlare è che quando perdi un genitore, a un certo punto torni nella casa dell’anima da cui sei partito. Infatti è stato così: io sono tornato dagli Stati Uniti proprio in quell’estate per questa ragione e mi sono ritrovato nel luogo da cui me ne ero andato, ma prima di tutto nell’anima da cui mi ero poi proiettato fuori per diventare un artista. Come quando ho dovuto aprire la porta della casa, mettere ordine come succede quando perdi un genitore, la stessa cosa ho dovuto fare nella mia anima perché ho dovuto ritornare da dove ero partito. Non sapevo, prima di aprire la porta, se in quella casa ci fosse ordine o disordine, il cibo marcito nei piatti... Ho aperto quella casa e ho trovato ordine, perfetto ordine, e questo mi ha permesso di superare quel trauma della morte e di poter andare avanti, perché mi sono reso conto che in fondo sì avevo perso qualcosa, ma avevo ancora la mia centralità, non ero allo sbando. Per cui quella mostra che era nata da una circostanza estremamente drammatica, in realtà è stata una mostra di grande serenità. Lo stesso discorso vale per l’opera che mi è valsa la vittoria al Premio Frescobaldi nel 2020. Quando mi venne chiesto di partecipare a questo premio, ero in Ucraina, dove stavo dando corpo a un’opera di una drammaticità estrema, cioè l’immagine del mondo senza l’uomo poiché la natura da noi stuprata a un certo punto, essendo molto più potente di noi, ci sovrasta. Ero immerso in questo clima e a un certo punto vengo invitato nel cuore della Toscana, a Montalcino, per fare un’opera. Quindi parto da Kiev, una città in cui c’è la peggiore urbanizzazione, la peggior violenza sulla natura che io abbia mai visto nel mondo e di colpo mi trovo a Montalcino, sui colli dove si fa il Brunello, dove c’è ancora quel rapporto di collaborazione tra uomo e natura con cui abbiamo vissuto sino a prima dell’età industriale. L’opera che ho realizzato è «Cattività»: raccontava qualcosa di molto delicato, di molto bello e di molto positivo, l’idea di un piccolo vento molto giovane che entra in una casa e vuole diventare domestico. È il rapporto che abbiamo sempre avuto con la natura, come quando il lupo si è fatto cane, a un certo punto ha deciso di diventare una forza a servizio dell’uomo, ma nel rispetto reciproco. Il luogo era una residenza completamente decorata in stile Liberty, quindi appartenuta a una famiglia che voleva farsi invadere dalla natura. E allora questo spirito della terra, questo piccolo vento, incoraggiato dallo sguardo che questa famiglia aveva nei confronti della natura, da questo rispetto, abita due stanze.

Prima di questa intervista ho giurato all’ufficio stampa che non le avrei fatto nessuna domanda sul suo progetto per il Padiglione Italia. Ma ora che non ci sente nessuno, può anticipare qualcosa?

Le posso dire una cosa importante. La Biennale del 2022 è la prima Biennale post pandemica ed è quindi il momento in cui il mondo si aspetta dalla sua comunità culturale che si faccia uno statement chiaro per il futuro. Quando il curatore del Padiglione, Eugenio Viola, mi ha invitato, ho pensato che fosse molto importante cercare di parlare di qualcosa che fosse molto significativo per questo momento. Siccome gli artisti sono stati sempre un po’ visionari e un po’ profeti, lo scopo che mi sono dato è parlare del futuro che dovremmo avere la responsabilità di percorrere.

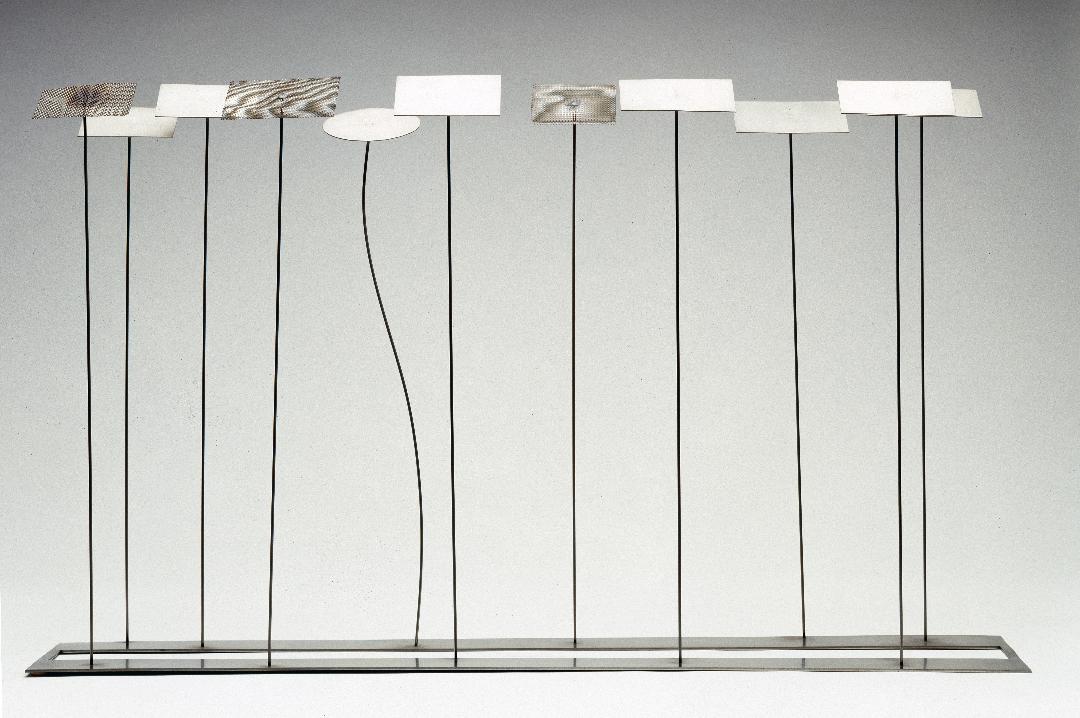

«Kalbim Ayna Gibi Bos - Istanbul Bölümü» (2021). Cortesia della Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

«Ritorno a casa» (2015) di Gian Maria Tosatti, quarta tappa del ciclo «Le sette stagioni dello spirito». Cortesia della Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

«Terra dell’ultimo cielo» (2016) di Gian Maria Tosatti, settima tappa del ciclo «Le sette stagioni dello spirito». Cortesia della Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

«Il mio cuore è vuoto come uno specchio - Episodio di Catania» (2018) di Gian Maria Tosatti. Cortesia della Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

Altri articoli dell'autore

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi