Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Carola Allemandi

Leggi i suoi articoliNell’ambito della Terza Risonanza, dal 29 ottobre al primo marzo 2026 la Gam-La Galleria civica d’arte moderna e contemporanea di Torino presenta «Anger Pleasure Fear», la prima mostra antologica in un’istituzione italiana dedicata a Linda Fregni Nagler (Stoccolma, 1976) a cura di Cecilia Canziani.

Da oltre vent’anni si occupa di fotografia e nello specifico è attratta dalla fotografia analogica e dai suoi usi. Quand’è nato il suo interesse verso i codici visivi del fotografico? C’è stata «un’epifania»?

Non saprei se c’è stata un’epifania, il mio interesse è nato quando frequentavo ancora l’Accademia: ho iniziato a raccogliere immagini che ritenevo significative, sempre anonime e molto datate. Mi interessava la ritualità dell’interazione del fotografo col suo soggetto e il periodo tra l’800 e i primi anni del ’900. Poi, intorno al 2003, venni definita «collezionista» da un paio di amici. La cosa all’inizio quasi mi offese, ma mi fece in realtà rendere conto che la mia ricerca parte proprio da lì, da ciò che ho raccolto.

Ha una formazione legata alla pittura e al cinema, ma con il tempo si è spostata verso una metodologia di ricerca che prevede la raccolta e la traduzione di materiali d’archivio. Che cosa la spinge a dedicarsi a questo tipo di pratica?

Verso la metà dei miei studi ho iniziato ad avvicinarmi all’immagine fissa. Il mio sguardo è sempre stato attratto dalla figura umana e dai modi che essa ha trovato nel tempo di porsi di fronte all’obiettivo. Sono interessata a quelle immagini che hanno una forza attrattiva («il potere delle immagini» di cui parla Mitchell) e che lasciano senza una risposta chiara. C’è poi il tema della natura dello sguardo: quello del ’900 è stato uno sguardo politico, predatorio. La fotografia si piega molto bene alle esigenze normative e politico strutturali, ed è affascinante rendersi conto come l’uomo ha osservato nel tempo.

Che cosa intende per «materialità dell’immagine» e come si traduce questo dal punto di vista espositivo?

Non c’è una regola. Di solito raccolgo immagini che rappresentano un cliché visivo, un soggetto che nella storia si ripete. Per esempio, nel lavoro «The Hidden Mother» avevo raccolto 997 immagini con lo stesso soggetto, ovvero bambini che per essere tenuti fermi di fronte alla fotocamera avevano bisogno di una figura vicina per il tempo dello scatto. Così vediamo questi corpi nascosti malamente che diventano poi di fatto il soggetto della raccolta. La materialità qui sta nell’essere fotografie analogiche ancora ottocentesche, quindi pezzi unici (ferrotipi, dagherrotipi) talmente preziosi e rari che mi è sembrato giusto metterle in esposizione come corpus.

Linda Fregni Nagler, «A Moment of Suspense», 2014. Courtesy dell’artista

A che cosa fa riferimento il titolo della mostra alla Gam di Torino?

È un titolo trovato: sono le tre didascalie scritte sotto tre piccoli ritratti montati insieme in un positivo di vetro e che ritraggono un cucciolo di scimpanzè su un trespolo, che in realtà si vede sempre con la stessa espressione. Resta anche qui un interrogativo sulla forzatura di indicare queste tre emozioni quando non sono visibili nel soggetto. Questi tre stati, poi, mi sembrava riassumessero le emozioni principali che si possono incontrare nella mostra, pensata come più mostre in un’unica esposizione.

Può raccontare la serie inedita «Vater» (Father)?

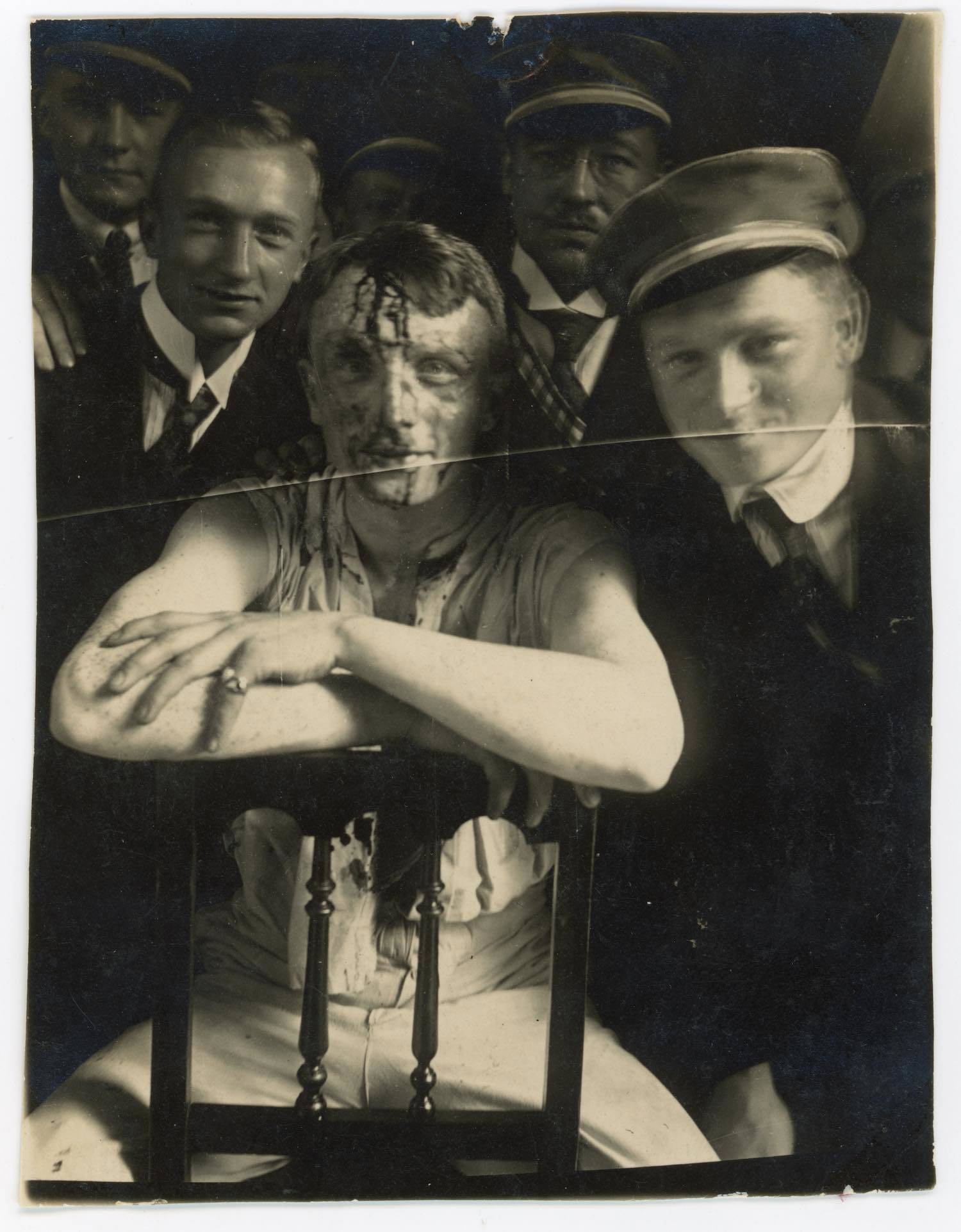

È una grande raccolta di fotografie vernacolari di confraternite studentesche tedesche, svizzere e austriache che si misurano in un duello a spada molto antico dal nome Mensur, in cui i due contendenti, immobili e solo col volto scoperto, devono accettare la cicatrice che riceveranno dall’avversario, segno di appartenenza e coraggio. Io ne ho raccolto le testimonianze fotografiche dalla fine dell’Ottocento alle più recenti del 1968. Pur essendo iniziata come ricerca personale, si è espansa per la prima volta in archivi di musei storici e università che hanno prestato alcune immagini e acconsentito alla loro riproduzione in mostra. L’ingrandimento in questo lavoro si è reso necessario per la questione degli originali, troppo piccoli per essere letti in una mostra. Ho poi realizzato in litografia dei primi piani di questi ragazzi, che formeranno una griglia di volti sfregiati da questo rito di iniziazione.

Quali altri lavori ci sono in mostra?

Ci saranno alcuni lavori inediti, tra cui la serie «Non voglio uccidere nessuno», scattata da me in banco ottico nel 2002. Poi i lavori su Hercule Florance, pioniere della fotografia in Brasile dimenticato dalla storia. In suo omaggio si vede anche una lastra che ho realizzato con l’astrofisico Michael Dozer, che al tempo lavorava al Cern. Avevo sentito che al Cern si usano ancora lastre analogiche per il rilevamento di particelle di antimateria. Gli chiesi se usando un’emulsione realizzata secondo una formula del 1833 di Hercule Florence si potesse fare lo stesso esperimento. Di fatto in questa lastra non si vede nulla, è totalmente bianca, ma è stata colpita da un flusso di antiprotoni. Mi è sembrato significativo porla come simbolo dell’inizio e della conclusione del processo della fotografia analogica.

In un momento storico come questo, dominato dall’Intelligenza Artificiale e dall’utilizzo di tecnologie invasive, perché è importante soffermarsi a riflettere sulle fotografie anonime e ancor più sulle immagini analogiche?

Innanzitutto, per una ragione storica: guardando le immagini di «Vater», ci si rende conto che esistono enormi porzioni di storia ancora non investigate che si possono scoprire attraverso la fotografia. È vero che esiste una tecnologia sempre più invasiva, ma dalla fotografia analogica possiamo ancora imparare moltissimo, dai suoi fotomontaggi, dalle sue messe in posa, dalle manipolazioni che già venivano fatte per la propaganda politica. Contraffare la realtà è sempre stato un gesto connaturato alla fotografia, pur essendo un mezzo strettamente legato al reale. Con l’Intelligenza Artificiale vediamo espanso un potenziale già sperimentato del mezzo fotografico.

Linda Fregni Ngler, «Vater (LFN_026)», 2025. Courtesy dell’artista