Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

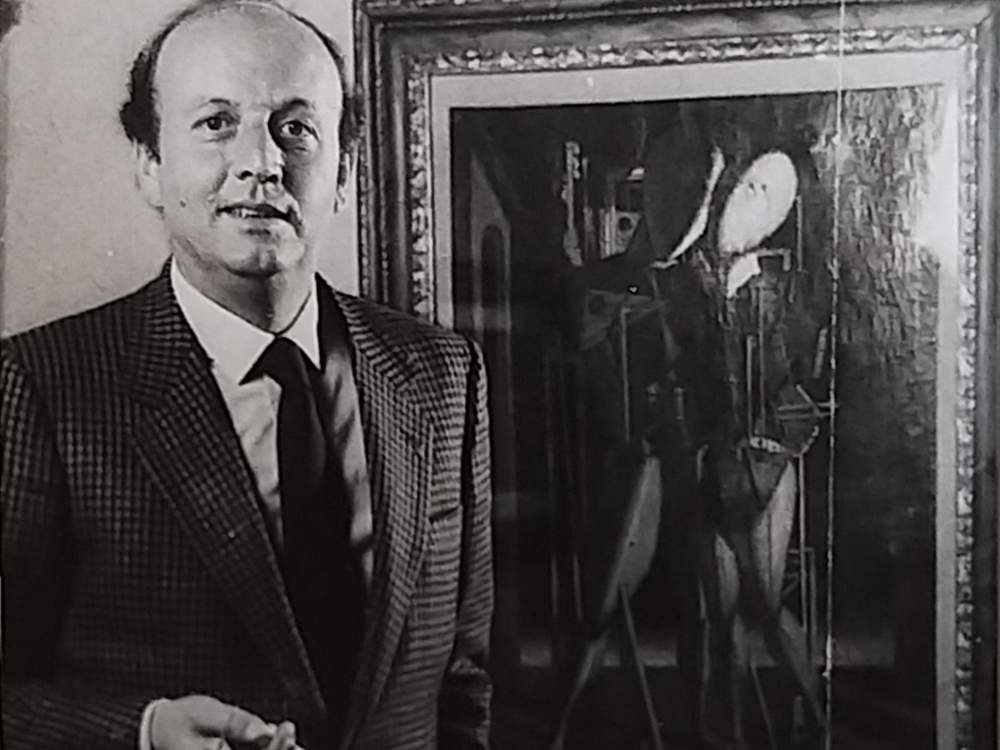

Con Franco Farsetti il mercato dell’arte italiano ha perso uno degli ultimi testimoni di un’epoca che non c’è più. Il gallerista toscano, scomparso il 29 gennaio a 83 anni per complicazioni del Covid-19, è stato un uomo del Novecento che ha identificato la propria attività con la grande pittura italiana del dopoguerra. La società che ha fondato nel 1955 insieme al fratello Frediano, oggi ottantasettenne, non ha smesso di progredire anche grazie ai figli Stefano e Leonardo (Filippo è l’unico dei tre a essersi distaccato dall’arte per seguire un’altra strada), come dimostra l’apertura nel gennaio scorso, durante la pandemia, di una scintillante galleria a Cortina.

Ma Franco, schivo, rimasto sempre dietro le quinte (è difficile trovare sue dichiarazioni o interviste), disposto a lasciare il palcoscenico a Frediano, è indissolubilmente legato al secolo breve quando in un’Italia senza musei il compito di educare il collezionismo era affidato ai mercanti. La coppia formata dai fratelli Farsetti ha intuito, in pieno boom economico, che la borghesia italiana aveva la necessità di trovare nuovi modelli con cui identificarsi e l’arte contemporanea, oltre a essere un ottimo investimento, rappresentava uno status symbol.

Entrambi sono arrivati al mercato dopo essersi fatti le ossa come corniciai, un’attività allora redditizia dalla quale provengono molti operatori, illustre esempio Giorgio Marconi. A spingere Franco non ancora maggiorenne e Frediano che aveva 22 anni verso il mestiere della loro vita fu il consiglio di un amico famoso, il pittore Ottone Rosai, che suggerì di aprire una galleria non a Firenze da cui provenivano, bensì nella periferica Prato, città imprenditorialmente ben più dinamica e dove la ricchezza proveniva dal mercato dei tessuti.

La vera svolta arrivò nel 1962 quando, sempre a Prato, venne inaugurata la casa d’aste (sino all’inizio degli anni Ottanta la società si chiamava Falsetti, un nome che si prestava ad ambiguità imbarazzanti e dunque imponeva di trasformare la elle in erre). Era la chiusura del cerchio rispetto a una formula con pochi eguali in Europa, che proponeva ai collezionisti un servizio completo, senza vie di scampo, che offriva da un lato lo spazio intellettuale e salottiero della galleria e dall’altro la competizione sanguigna dell’incanto. Certo, soprattutto negli anni Ottanta, non sono mancate le polemiche per una formula mista dove il conflitto d’interesse era in agguato (c’è stato un periodo in cui le gallerie boicottavano la presenza di Farsetti nelle fiere).

Ma oggi tutto questo fa sorridere con le major che agiscono liberamente organizzando aste con garanzie dove l’esito è spesso deciso prima dell’incanto e un reparto di vendite per le trattative private in crescente espansione. Nell’Italia dei primi anni Sessanta Sotheby’s e Christie’s non erano ancora presenti (inizieranno l’attività rispettivamente nel 1969 e 1970) e Farsetti divenne subito un punto di riferimento avendo come concorrenti le milanesi Finarte, che realizzò la sua prima asta nel 1961, e Brera gestita da Giovanna Frea.

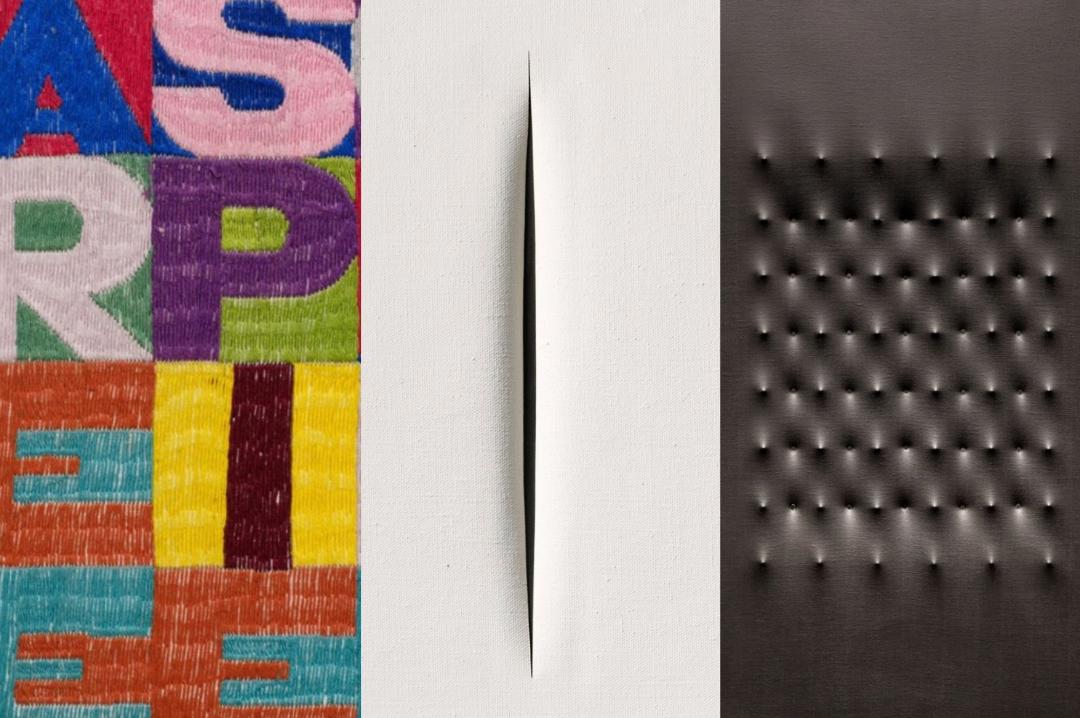

A dettare la linea è la figurazione italiana che domina la scena sino alla fine degli anni Ottanta e fa la fortuna dei Farsetti. I collezionisti si davano battaglia per Ottone Rosai, Ardengo Soffici, Bruno Saetti, Giuseppe Viviani, Filippo de Pisis, Felice Casorati, Massimo Campigli e, naturalmente, Giorgio de Chirico con quotazioni che oggi farebbero rabbrividire. Basti pensare che de Pisis poteva costare 3 milioni sfiorando i valori di Bacon e Burri valeva quattro volte meno di Sironi. Totalmente ignorato Lucio Fontana tanto che nella prima asta di Farsetti, un evento trasmesso persino dal primo canale della Rai, quando i Rosai sfioravano il milione di lire, venne proposto un taglio giallo e l’unica offerta fu di 10mila lire per acquistare la cornice.

Qualche anno dopo la presenza all’incanto di una tela con tre tagli bianchi offerta a 300mila lire creò scandalo e un gruppo di compratori indignato lasciò la sala. Altri tempi, quando il grado zero della pittura e la monocromia non erano ancora un trend. Sebbene Franco, da mercante abile e accorto, abbia saputo adeguarsi ai cambiamenti anche per merito dei figli (non sono mancate trattative per le opere di Gino De Dominicis o il sostegno a Mario Schifano quando veniva ancora snobbato), il suo vero amore era la pittura italiana del dopoguerra, quella che ha avuto un ruolo determinante durante la ricostruzione del Paese e che, grazie anche ai Farsetti, è entrata nelle grandi collezioni, da Maramotti a Prada, da Feierabend a Pasquinelli sino al pratese per eccellenza famoso nel mondo, Giuliano Gori.

Oggi la casa d’asta è una realtà che fattura 14 milioni di euro all’anno e organizza vendite pubbliche che coinvolgono antiquariato e dipinti antichi, sebbene il focus rimanga l’arte moderna e contemporanea. A fronte di colossi internazionali con centinaia di dipendenti, Farsetti con il quartier generale a Prato e a Cortina (dove nel 2009 ci fu una straordinaria mostra di Robert Indiana) e dal 1982 anche una galleria milanese ha mantenuto la barra dritta con una struttura all’osso e appena quattro persone fisse tra cui Stefano che, oltre a svolgere il ruolo di banditore, si occupa dell’antico, e Leonardo responsabile del XX e XXI secolo che afferma: «Le manie di grandezza non ci appartengono, l’azienda prosegue seguendo gli insegnamenti di pragmatismo e rigore imposti da mio padre. Non ha importanza essere a Londra, New York o Hong Kong. Ciò che conta è avere a disposizione l’opera giusta. È il quadro che comanda». Dal 1955 la filosofia di Farsetti non è cambiata.

Franco Farsetti

Altri articoli dell'autore

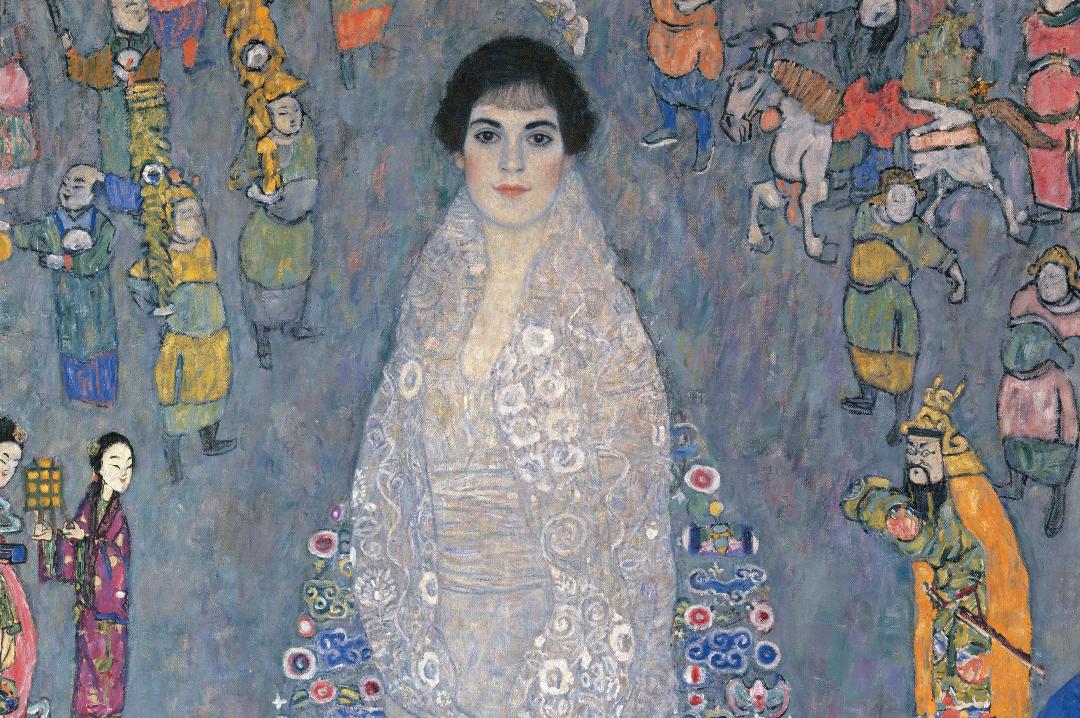

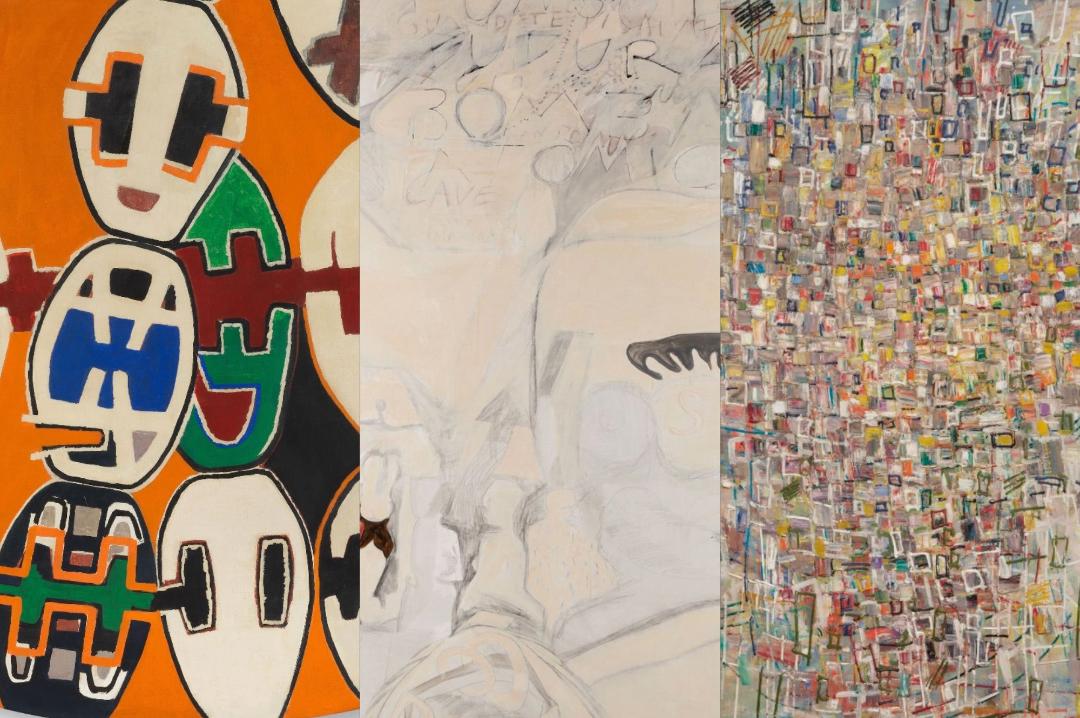

Tra i capolavori spiccano Klimt, Picasso e Van Gogh. E intanto Christie’s festeggia i 25 anni delle «Italian Sale» con un imprenditore milanese che amava la Transavanguardia

La rubrica di «Il Giornale dell’Arte» che stabilisce i momenti cruciali delle tendenze economiche dei principali artisti presenti sul mercato italiano: Capogrossi è stabile, Novelli attende il rilancio dalla mostra di Ca’ Pesaro, mentre Tancredi s’impenna ma attende conferme

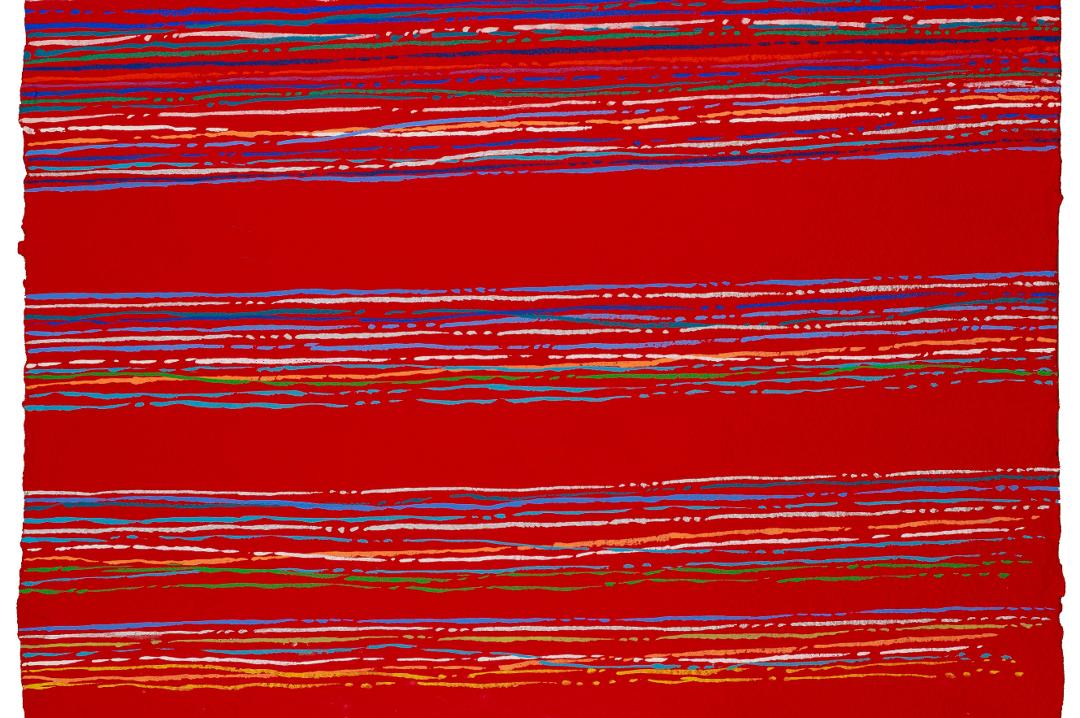

I piccoli risparmiatori diventano protagonisti di un mercato nazional-popolare, dove crescono solo gli scambi sotto i 5mila dollari. Da Balla a Gilardi, tutto è in saldo

La rubrica di «Il Giornale dell’Arte» che stabilisce i momenti cruciali delle tendenze economiche dei principali artisti presenti sul mercato italiano: Boetti ha finito la benzina, Fontana guadagna il 26,5% e Castellani è alla casella iniziale