Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Matteo Mottin

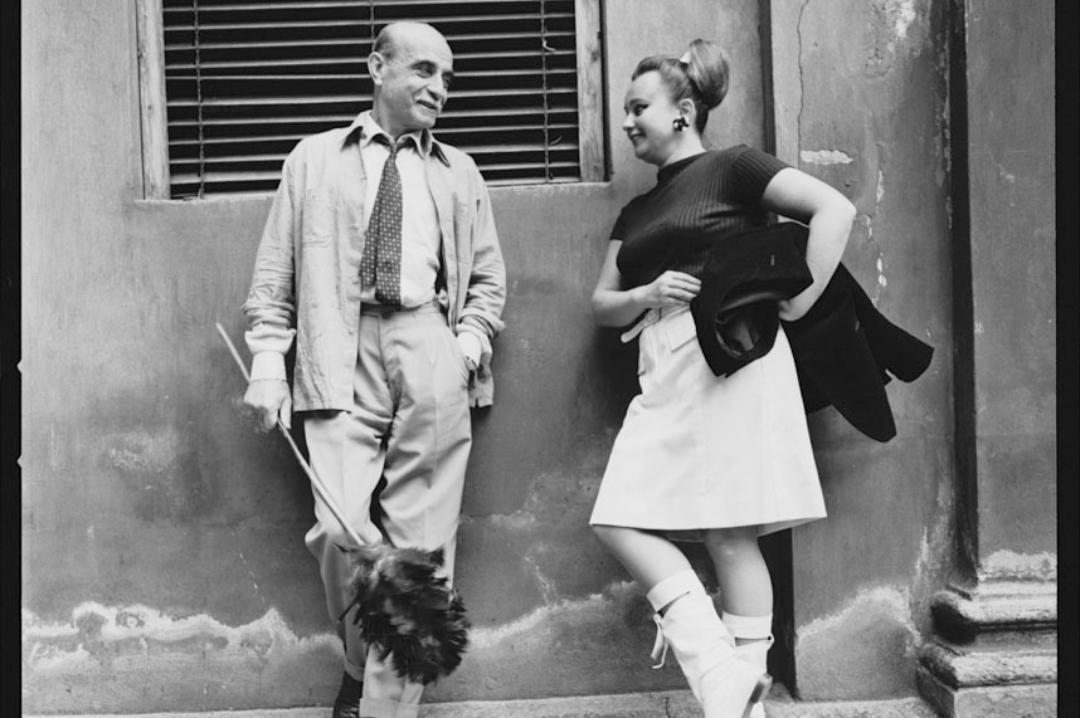

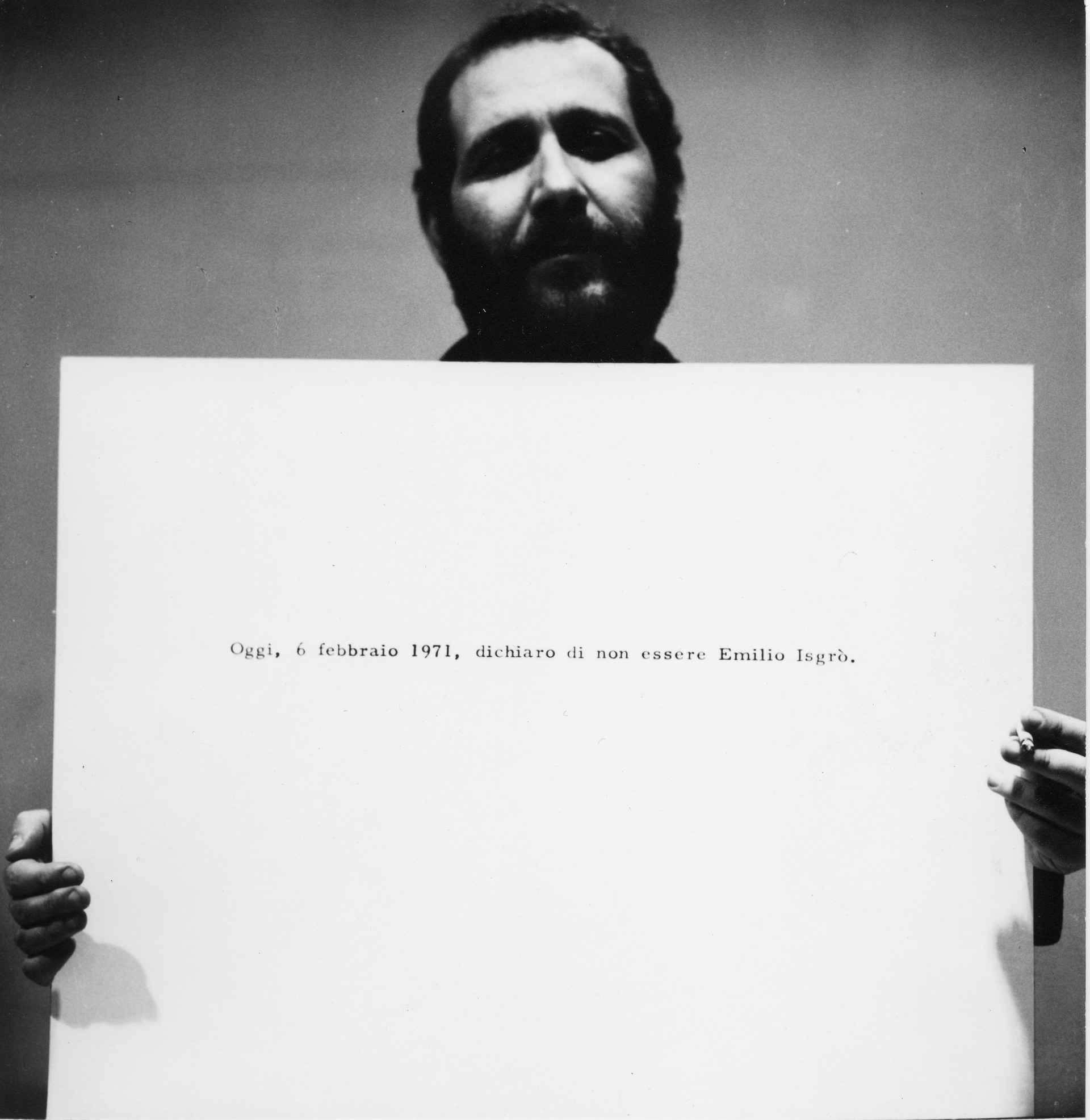

Leggi i suoi articoliEmilio Isgrò nasce il 6 ottobre 1937 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), esordisce nel 1956 come poeta e nel 1964 introduce il gesto della Cancellatura su libri, enciclopedie e testi stampati, operazione che diventa cifra distintiva della sua opera visiva. Numerose le partecipazioni alla Biennale di Venezia (1972, 1978, 1986, 1993) e in importanti mostre e musei internazionali. Vive e lavora a Milano, città che nel 2019 l’ha insignito dell’Ambrogino d’oro.

Nell’opera che ha realizzato per gli abbonati 2026 ha cancellato ogni parola presente sulla prima pagina del primo numero de «Il Giornale dell’Arte» tranne «Emilio». Perché?

Ho lasciato soltanto «Emilio» per dare a quel lavoro una leggerezza autoironica, quella dell’artista che si mette al centro del mondo. Mentre io penso esattamente il contrario, che l’artista debba essere al servizio del mondo e dell’umanità, più o meno come tutti gli uomini che fanno del volontariato. Non ho un’idea dell’artista demiurgo, capace di trasformare il mondo e produrre bellezza da solo. È il mondo a produrre bellezza, l’artista deve solo saperla vedere.

Le Cancellature si basano per forza di cose su materiali già esistenti.

Negli ultimi sessant’anni ci siamo abituati a fruire di un’arte che mostra troppo, che fa vedere troppo. Questo comincia con la Pop Art, con Andy Warhol per esempio, e continua fino ai suoi epigoni di oggi. Quel tipo di arte è chiaramente in crisi, tant’è vero che coloro che volontariamente, o involontariamente, hanno provocato quel corso, ora non sanno da che parte andare, come se l’arte fosse finita, si lamentano che il mercato è in crisi. Ma non è vero. Quando c’è un blocco si ricomincia, si riparte da un altro luogo. Io la vedo così. Non sono per nulla pessimista sul futuro dell’arte. Certo, non possiamo affidarci ancora a coloro che la catastrofe, se non l’hanno proprio provocata, l’hanno alimentata. Bisogna sperare che ci sia una generazione di artisti giovani, che tutto questo lo capisca e lo porti a compimento.

Lei vede nelle Cancellature un monito o comunque un punto fermo da cui iniziare a ragionare per questo superamento?

Io non ho la convinzione che il mondo cominci dalle mie Cancellature. Il mondo comincia o ricomincia da tutti noi. Certamente i fatti, il giudizio del pubblico, della critica, dello stesso mercato, diciamocelo pure, mi danno la sensazione che le mie Cancellature abbiano toccato un punto sensibile. Speriamo che altri artisti, della mia generazione o meno, ne tocchino altri.

Emilio Isgrò, performance «Dichiaro di non essere Emilio Isgrò», 1971, Milano, Centro Tool

Le pongo una domanda che le avranno fatto migliaia di volte.

Me la faccia, magari cambio risposta.

In che modo nasce la Cancellatura? Si ricorda la circostanza in cui le è venuta l’idea?

Le circostanze sono state sostanzialmente due. Io fui stupito dalle prime opere Pop che vidi a Venezia nel 1964, perché una civiltà come quella americana, che dopo aver vinto la guerra in Europa, sostanzialmente contro Hitler, e averci anche liberato dalla tirannia nazifascista, mi sembrò meritevole che producesse quel tipo di arte, ma fui altrettanto stupito dal fatto che questi quadri arrivassero con gli aerei del Pentagono, come se si trattasse di un’occupazione militare. Io lo dissi per un po’, ma tutti mi zittivano dicendo che non era vero. Alla fine mi confermò questo fatto il mio amico Germano Celant, e lui non era certo un nemico della Pop Art. Fui impressionato, ma subito capii che il vero rischio del mondo nel quale vivevo era quello di un’arte che mostra ed esibisce continuamente la propria muscolatura. Per questo feci le Cancellature, per ricominciare in un’altra maniera.

Le Cancellature le hanno mai creato problemi? È capitato che qualcuno si sia offeso, o arrabbiato, o non abbia accettato questo suo gesto?

No, perché poi la Cancellatura è stata usata anche da molti altri per fare dei discorsi propri. È diventata un bene di domino pubblico, mio malgrado, e ciò ha molto seccato coloro che credevano in me, perché lo ritenevano un abuso, come in effetti era. Tant’è vero che quando Roger Waters fece tutto un suo disco attingendo alle Cancellature pari pari, il mio avvocato mi consigliò di fare causa. E io sono stato costretto a farla. Alla fine lui perse la causa, ma lei capisce che io non posso fare causa a tutti gli artisti che magari inconsapevolmente sono suggestionati da ciò che io ho fatto tanti anni fa. D’altra parte mi irrita un mondo di consumatori dell’arte che oggi mi chiedono le opere che facevo 60 anni fa perché le vedono fatte adesso da altri artisti, e si ricordano di Isgrò. Io nel frattempo sono cambiato, perché la Cancellatura è sfaccettata e multiforme. Non è sempre uguale.

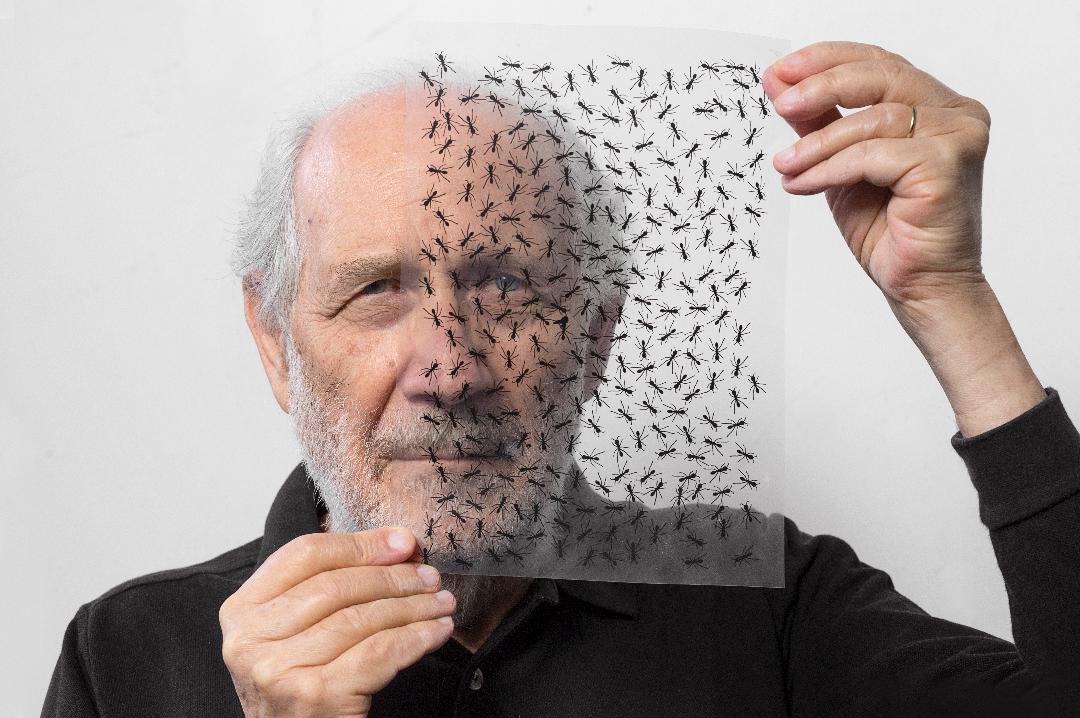

Lo scorso anno creò l’installazione mobile «La formica vagabonda», un autotreno che ha viaggiato per l’Europa trasportando al suo interno solo una formica.

Sì, perché secondo me noi viviamo in un mondo che fa diventare piccole le cose grandi, come è la vita degli uomini. Io credo che bisogna cominciare dalle cose piccole per farle diventare grandi. Bisogna cominciare proteggendo la vita delle formiche per proteggere quella degli uomini.

Lei inizia come poeta.

Io sono nato in una famiglia dove i libri erano di casa. Avevo uno zio pittore, mio padre suonava parecchi strumenti e scriveva musica, conosceva la metrica italiana e mi insegnò lui stesso a scrivere i primi versi. Mentre guardando lo zio imparavo altre cose. Quindi mi sembrava naturale fare il poeta.

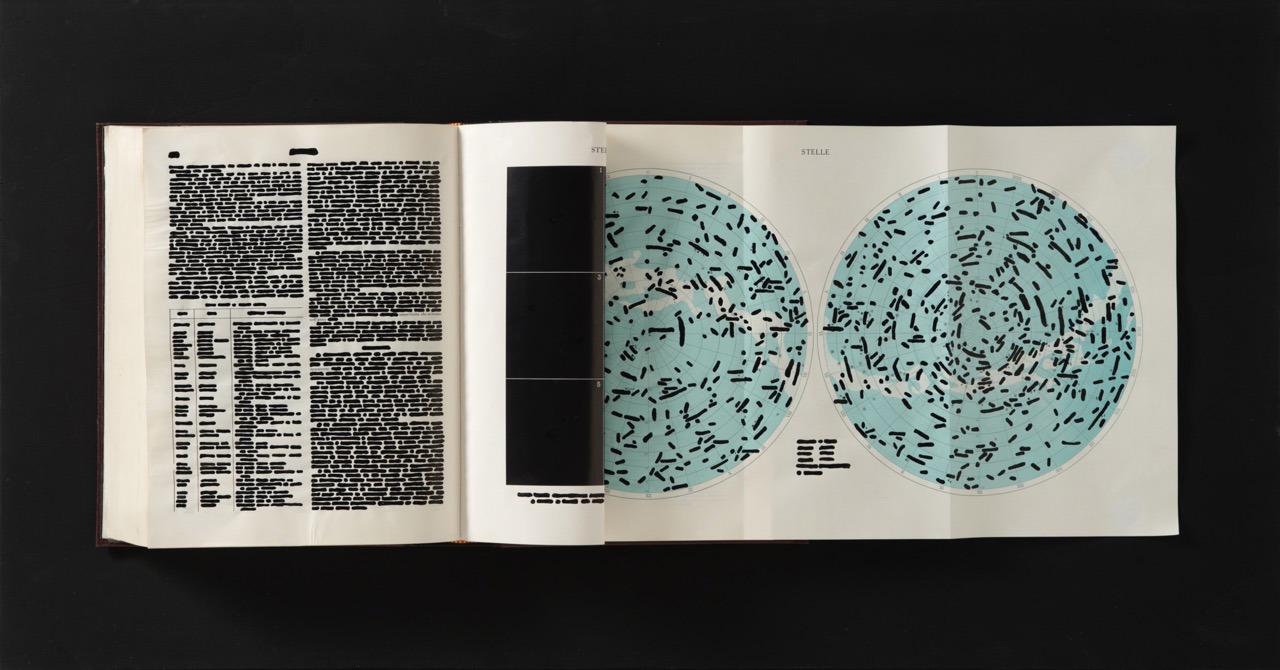

Emilio Isgrò, Enciclopedia Treccani, vol. XXXII, «Apparizioni», 1970, collezione dell’artista. Photo © Andrea Valentini

Si avvicina all’arte attraverso la poesia visiva. Nel commentare questo passaggio, dichiarò che avvenne per una perdita di fiducia nella parola.

Se devo essere onesto e sincero fino in fondo, e credo che alla mia età me lo possa permettere, non ho mai perso la fiducia nella parola. L’ho detto a scopo pedagogico, per far perdere questa fiducia a chi ci credeva troppo. Ero amico di Montale. Nonostante io allora fossi giovane, mi degnava della sua amicizia, me la concedeva perché evidentemente non ero antipatico. È chiaro che quando gli dissi che la parola è morta, lo dissi probabilmente proprio nel momento in cui iniziavo a cancellare, ed ebbi la debolezza di dire questa frase, però probabilmente non volevo dire che la parola era morta. Era un modo per sottolineare l’importanza della parola nel momento in cui deperiva. È l’unica cosa che ho detto per provocare, perché quando mi danno del provocatore io un po’ ci resto male. Ho fatto sempre cultura, non ho fatto mai provocazione.

Qual è il suo rapporto con il digitale?

Il digitale lo conosco molto superficialmente, non sono uno specialista. Io le tecniche le adopero quando servono, se mi interessano. La Cancellatura è un dispositivo potente contro il digitale. Lo dice qualche critico, per esempio l’amico Bruno Corà. D’altra parte, proprio dal mondo digitale vengono i maggiori interessi per la Cancellatura. Per me è stata una sorpresa vedere Elon Musk fotografato davanti a una mia Cancellatura. Non sapevo se compiacermi o esserne preoccupato.

Per quale delle due propende?

Io penso che se uno si fa fotografare davanti a una mia Cancellatura è perché vuole riflettere su ciò che ha fatto, forse vuole cancellare qualcosa. La prendo con molto ottimismo.

La cancellazione in ambito digitale può essere molto violenta. Il suo gesto invece è di tipo diverso, evidenzia criticamente e conserva, e non elimina in modo implacabile.

Evidentemente viviamo in un tipo di civiltà che tende ad abrogare ciò che già è stato. Non è un caso che la Cancel culture americana abbia un significato completamente opposto alle mie Cancellature. Ma non è neppure casuale che la Cancel culture cominci con i democratici e finisca con i nuovi governanti americani, che sono l’opposto dei democratici. Tutto questo ci deve suggerire delle riflessioni. Senza creare conclusioni definitive, ma per avere la conferma che il mondo è veramente in evoluzione. Vede, la Cancellatura è una cosa molto semplice. Cos’è una Cancellatura? È una Cancellatura. C’è in pittura. Gli artisti cancellano con altri strati di pittura. In letteratura, se lei guarda gli originali delle opere di Manzoni e di Leopardi, sono mari di cancellature. Io capii che in qualche modo si andava in una direzione in cui bisognava premunirsi contro ciò che sarebbe venuto. E ho conservato la parola e l’immagine quando era il caso per preservarla, non per distruggerla. Quando io ho fatto la Cancellatura tramutandola in gesto costruttivo, sentivo che quello era il momento per farlo. Si stanno scontrando delle forze negative e positive nella storia in questo momento.

Qual è la sua sensazione a riguardo?

Oggi, io europeo, ho una sensazione di assedio. L’Europa ha fatto poco per sé stessa. Deve fare di più. E far di più significa fare di più anche per le arti. Perché un Paese libero si costruisce anche con la cultura. La cultura è l’unico modo per evitare le guerre. Ci sono troppe guerre, e non vorrei dire una battuta giustamente non condivisibile in toto, ma forse certi modelli di aggressività li ha creati proprio l’arte. Più dello stesso Futurismo, paradossalmente, che Marinetti voleva connotare come arte aggressiva. Le merci si stanno rivelando più aggressive nei confronti degli uomini che le armi. È una mia sensazione, non ne ho la certezza.

Emilio Isgrò davanti alla sua opera «La farfalla dei Malavoglia», 2022, Taormina. Photo © Iannello Fucilla

Altri articoli dell'autore

Alla Fondazione intitolata all’artista torinese una mostra ben riuscita, che si può leggere come una poesia o analizzare come un saggio, traendone in ambo i casi un profondo e durevole arricchimento

Un monumentale lavoro, durato oltre trent’anni, o re una nuova visione della vita e dell’opera del grande artista

Una selezione di spazi indipendenti, dalle presenze consolidate alle nuovissime iniziative, attraverso i progetti che presentano durante la settimana dell’arte torinese

Nella Manica Lunga del Castello di Rivoli dipinti, disegni, opere tessili, sculture e installazioni ambientali realizzate dal 1995 per «orchestrare un’immagine di realtà separata, parallela»