Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GdA

Leggi i suoi articoliAlcune cose andrebbero innanzi tutto spiegate, divulgate, come sa fare in sintesi solo chi ne ha ampia esperienza, chi se ne occupa da tempo. Chi ha dato e continua a dare qualcosa, prima ancora di avere qualcosa da dire. Oggi tutti sono convinti di poter proporre e avanzare progetti e soluzioni: ma la premessa necessaria è illustrare le situazioni, comprenderle, confrontarsi, non per una fiducia nella divulgazione fine a se stessa, ma per poter discutere insieme i problemi da risolvere, avendone per quanto possibile una diffusa e condivisa cognizione. Per superarli gli ostacoli vanno conosciuti e affrontati. Non separatamente, ognuno il suo, ma collegialmente, specie per quelli di tutti. Il risultato è migliore. Si tende al nuovo, a considerare vecchio e superato tutto ciò che non lo è, ma la sapienza è soprattutto saggezza superstite agli insulti del tempo. Per questo è maturata l’idea di Collegio, di Commissione, di Senato, di autorevole consiglio. Come è noto a Venezia tra gli obiettivi programmati da tempo col Provveditorato delle Opere Pubbliche per l’anno 2019, non c’è l’uso delle paratoie mobili per il contenimento delle acque alte in condizioni critiche, ma solo la loro attivazione per i test in condizioni di mare calmo. Anche a fronte di previsioni minacciose sull’aumento improvviso e temporaneo di livello della laguna non era quindi possibile in pochi giorni anticipare di due anni la messa in esercizio del Mose, che deve essere testato gradualmente in condizioni sempre più impegnative. Tuttavia la struttura ormai esiste con i suoi quattro corridoi sottomarini, con le otto strutture verticali di ventilazione, di accesso e di uscita, con la nuova isola artificiale che riducendo l’ampiezza della bocca maggiore ha reso quattro gli accessi dal mare in laguna (da tre che erano), con il consolidamento del fronte mare che lungo la terraferma è stato sigillato tramite palificate (sino a raggiungere in profondità le argille impermeabili) lungo il cordone di isole e penisole naturali, con le 78 sale macchine (camere o cassoni fissi sommersi raggiungibili dai corridoi sottomarini), con le 78 paratie o paratoie mobili e libere tra loro, incernierate sui cassoni fissi.

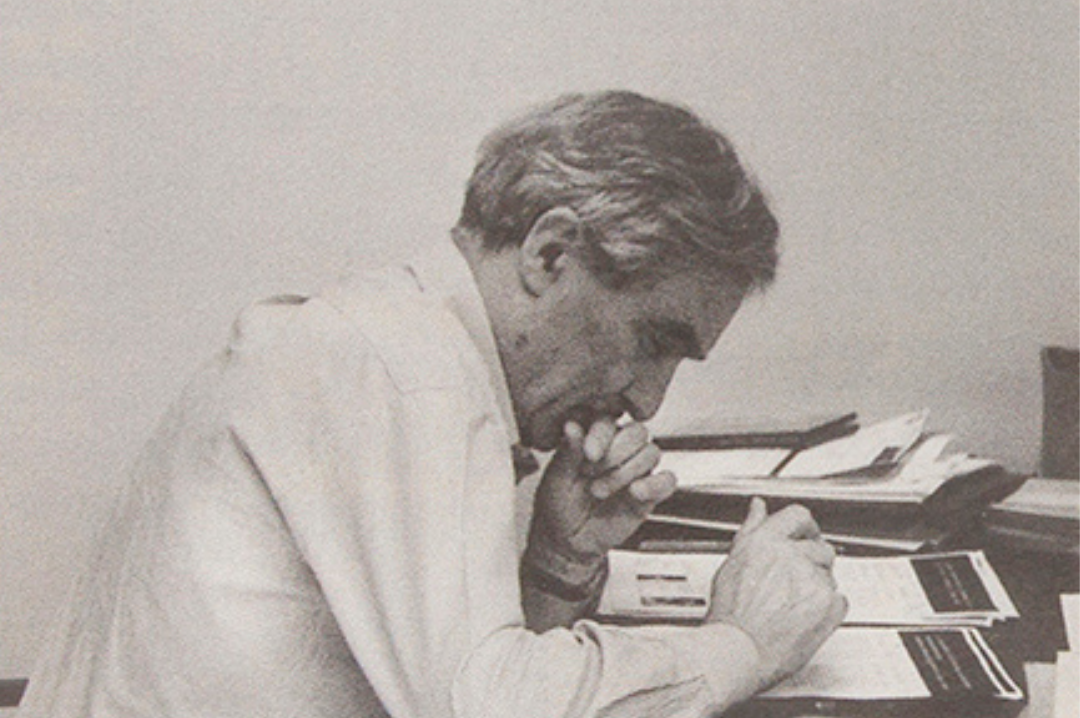

Giorgio Croci ha convogliato e impiega più di altri l’ingegneria al servizio dell’arte, ha ripetutamente dimostrato nei fatti una straordinaria capacità nel lavoro di squadra e un’eccezionale prontezza nel predisporre i presidi necessari nelle situazioni emergenziali o impreviste. Ad esempio si può considerare quanto è successo in occasione del salvataggio della Basilica superiore di San Francesco ad Assisi. Il 26 settembre del 1997 vi erano state le due prime terribili scosse di quella lunga serie sismica. La prima aveva prodotto gravi lesioni. La seconda, con i crolli di due porzioni delle volte, ha colto all’opera chi per primo era accorso subito a tutela del monumento. Con quattro morti, due frati e due tecnici di Soprintendenza. Non si sapeva se e quando il fenomeno si sarebbe ripetuto, né con quale intensità. Il timpano del transetto sinistro era gravemente lesionato, sul punto di crollare da grande altezza. Andarlo a puntellare avrebbe esposto a gravi rischi le maestranze, gli operai. Lasciarlo com’era comportava di rimanere esposti ad enormi danni alla prima ulteriore scossa. Fu escogitato alla fine un lavoro aereo, con gru che movimentavano altre gru. Furono costruite le puntellature in luogo sicuro e le si fece montare in fretta, prefabbricate e issate dalle gru, col personale in aria, al di sopra delle grandi masse pericolanti, sospeso in condizioni di sicurezza. La terza violenta scossa arrivò a distanza di una settimana, il 4 ottobre. In pochi giorni ci si trovò pronti. Si era appena finito di stringere gli ultimi morsetti, di serrare le ultime legature. Altrimenti sarebbe capitato alla Basilica di San Francesco un ben diverso destino. Mentre invece, con le scosse che allora si sono protratte sino a tutta la primavera del 1998, la Basilica superiore non solo è stata preservata da altri danni, ma nel 2000 era già officiata. E quella inferiore è rimasta intatta. In questi frangenti l’importante è agire, ma al tempo stesso che vengano discussi tutti i punti di vista possibili. È stata una bella prova di prontezza.

Considerato tutto ciò, con l'esperienza di chi ha sempre affrontato situazioni ingegneristiche molto complesse, nel caso del Mose si può ritenere percorribile non tanto l’ipotesi di accelerare la conclusione dei lavori, quanto la possibilità di utilizzare i test programmati anche per difendere saltuariamente, all’occorrenza, la laguna da fenomeni straordinari, prima della ultimazione e del collaudo complessivo dell’opera?

Conosco e ricordo il progetto che ho valutato a più riprese sin dall’inizio, come membro del comitato appositamente costituito: inoltre fu esaminato molti anni fa in sede di Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quanto all’idea di comprimere i tempi previsti per le prove, in generale è sempre possibile spingere le situazioni al limite, con un corrispondente aumento però dei rischi che si corrono nel corso della sperimentazione. Questo aumento del pericolo, se per validi motivi si decide di proporre accelerazioni nelle prove, va prima responsabilmente controbilanciato con misure idonee. Con apprestamenti provvisori. In gergo tecnico si chiamano opere provvisionali. Nel caso della laguna di Venezia non si tratta solo della sicurezza di chi aziona gli impianti in fase di verifica e messa a punto, non si tratta solo di garantire l’integrità dell’opera finora realizzata e ormai quasi ultimata, a tutela delle ingenti spese sostenute e dei potenziali benefici futuri attesi, quanto anche di proteggere la laguna stessa, la sua popolazione, i suoi visitatori (questi ultimi, in prevalenza stranieri, sono in numero pari agli abitanti di tutt’Italia ogni anno) e non ultimi gli straordinari tesori d’arte e di storia che ospita. Senza esposizione a rischi aggiuntivi, rispetto a quelli già molto alti riservati a quest’area dalla sua stessa conformazione. Dunque quando è stato previsto l’evento eccezionale del 13 novembre scorso ormai in arrivo, immagino siano state valutate tutte le possibilità nei confronti reciproci, ponderati pericoli e ipotesi, discusso e scelto in emergenza per la soluzione meno rischiosa. Si tratta di un’opzione che forse era addirittura obbligata: per prima cosa occorre ultimare la costruzione della struttura, che qualcun altro dovrà in seguito gestire, dopo il generale collaudo. Immagino che per ora non vi siano risorse per attivare e utilizzare il Mose, ma personale e fondi destinati unicamente al completamento delle dotazioni: la struttura è completa, mancano solo alcune finiture, ultimazioni delle costruzioni di accesso, alcuni collegamenti e alcuni macchinari. Certo che in emergenza si può e a volte si deve anche rischiare, sono convinto che siano state valutate diverse opzioni nel breve arco di tempo disponibile e che sia stata esplorata ogni possibilità. Si tratta di un atteggiamento richiesto in generale dalla cautela: procedere step by step. Per proporre azioni innovative, emergenziali, impreviste ma necessarie, occorrono accorgimenti aggiuntivi, da realizzare in tutta fretta. Si deve essere in grado di mettere a punto un nuovo programma di dettaglio, uno strumento temporaneo, un nuovo percorso alternativo, attuabile in breve, nell'immediato. E condividerlo senza fermarsi, andando sempre avanti, ma con piena disponibilità agli adattamenti opportuni. È l’essenza dei lavori conclusivi, di fino, a regìa. Non si deve sottovalutare la progettazione in corso d’opera, l’idea flessibile che risponde agli elementi di crisi. In ogni progetto innovativo e sperimentale vi è una sfida che richiede il coraggio di tentare una sempre nuova avventura. Un confronto tra le ipotesi avanzate, avvalendosi di esperienze già maturate per arrivare a saper cambiare direzione, evitando gli ostacoli, ricalibrando l’idea iniziale di volta in volta. Siamo di fronte a sistemi di tecnologia avanzata nei quali si lavora a livello di tolleranze minime, come ad esempio avviene nel caso della ricerca per la formula uno: anche i tempi di risposta sono ridotti al minimo. Da questi particolari che paiono dettagli infinitesimali, da queste continue messe a punto dipende il risultato. Questo scenario di perfezionamento comporta impiego di mezzi che arrivati a un determinato limite richiedono il massimo impegno per conseguire risultati migliorativi apparentemente irrilevanti, mentre invece pochi decimi di secondo, minimi aggiustamenti possono determinare vittoria o sconfitta, fallimento. Queste tecniche di monitoraggio e miglioramento hanno raggiunto livelli incredibili: si è arrivati ad avere margini sempre minori, azionamenti immediati, perché ogni particolare può risultare determinante nel passare dal raggiungimento dell’obiettivo a un insuccesso. In questo quadro errori o semplici imprecisioni anche minime, come tutti i singoli accorgimenti non possono essere sottovalutati. Altrettanto importante e determinante, assieme alla attenzione ai dettagli, è la celerità dell’intervento: sfidando il rischio, ma senza rinunciare alla messa in sicurezza.

È immaginabile un modo per accelerare la stabilizzazione laterale delle paratoie quando i sistemi di correzione automatica non sono ancora sperimentati e messi a punto con affidabilità sufficiente? A quali presidi temporanei si può pensare di fare rapidamente ricorso?

Nelle situazioni difficili, è bene ripeterlo, occorre procedere per gradi, step by step. Nel caso della progettazione prima vengono le prove di laboratorio, poi le messe a punto di dettaglio. In questo caso l’opera è stata già progettata e quasi interamente realizzata e dunque mancano solo le seconde, le messe a punto. A questo proposito non si intende certo qui avanzare un’integrazione o una variazione al progetto, ma solo e semplicemente un’idea, secondo una metodologia consueta in ogni tipo di cantiere: quella di un presidio meccanico da approntare per facilitare e accelerare le operazioni di collaudo che devono comunque essere progressive e accurate perché dovranno tenere conto delle criticità ancora da calibrare. Si possono ricordare ad esempio i tiranti progettati per la sicurezza temporanea della torre di Pisa a lavori di stabilizzazione in corso e non come parte definitiva del progetto. In quel caso si è trattato di un approccio molto sviluppato negli ultimi tempi grazie all’informatica. Nella realizzazione delle strutture di sicurezza durante il procedimento di stabilizzazione della torre pendente si è provveduto a ben calibrare, durante i lavori, un sistema di sicurezza basato su cavi d’acciaio presollecitati e reversibili, per attivare quelle misure di sicurezza provvisorie destinate a seguire tutto il percorso fino alla stabilizzazione definitiva. Il progetto era quello di ridurre l’inclinazione andando avanti per piccoli decrementi della pendenza.

Proprio a Pisa Bartolo Vanni sul recinto dei lavori per la realizzazione del Campo Santo all’epoca aveva affisso un avviso: «Coloro che trovassero qualche difetto in questo lavoro sono pregati di esprimere la propria opinione, che sarà accolta con riconoscenza». Oggi invece si legge in genere: «È severamente vietato l’accesso ai non addetti ai lavori». E i progettisti, i responsabili di solito non gradiscono commenti sul loro lavoro. I cantieri insomma devono essere chiusi, blindati o aperti? Partecipati o di esclusivo appannaggio degli esecutori dell’opera? Le osservazioni, perfino le visite del pubblico a lavori in corso, possono essere opportune o sono di intralcio ai lavori?

Il cantiere per la sua riuscita richiede partecipazione e apertura al confronto. Continui aggiustamenti. Il campo dei miracoli non sarebbe quella meraviglia che è se non vi fosse stato chi, anche in passato, la pensava così. Raccogliere e confrontare diverse opinioni è un modo per essere davvero al servizio della comunità. Il monitoraggio continuo è essenziale in ogni situazione particolarmente delicata. A Pisa la progettazione e la realizzazione di un sistema di tiranti è stato possibile grazie a un monitoraggio estremamente sofisticato che teneva conto di variazioni anche minime dell’assetto del monumento. Tecniche sofisticate e sensori di monitoraggio sensibilissimi occorrono per registrare ed elaborare ogni indizio di eventuale situazione di allarme col maggior margine di anticipo possibile. Il progetto è stato realizzato e concluso, dopo la fase di recupero parziale del fuori piombo, con la cautela di cavi d’acciaio e di circa 10mila blocchi di piombo, procedendo mediante una estrazione di terreno a monte della pendenza. Le misure di monitoraggio per la sicurezza hanno accompagnato le operazioni fino alla conclusione dei lavori. I cavi d’acciaio non sono mai entrati in esercizio essendo solo precauzionali. Anche l’escavazione per il raddrizzamento è stata fatta tramite perforazioni minime, con un sistema provvisorio ma essenziale. I correttivi e gli aggiustamenti sono stati calibrati e perfezionati in corso d’opera (secondo la logica del work in progress), grazie ai sensori e al misurato procedere delle perforazioni. Tutta questa precisione e cautela serve a evitare eccessi eventuali nei lavori o criticità improvvise. È molto delicata, tornando al caso del Mose, la fase di messa a punto perché per stabilizzare le paratoie sono in gioco tempi di sollecitazione e reazione molto piccoli. A fronte di una molteplicità di perturbazioni che possono abbattersi sulla barriera (maree, onde, correnti, colpi di vento, reflusso dalla laguna verso il mare aperto) vi sono elevati margini di incertezza nel corso di ogni prova prevista dal progetto. O si procede con la dovuta cautela, in lenta progressione, come previsto, oppure si ricorre a misure di sicurezza aggiuntive, meccaniche. Una possibilità consiste in un tensionamento provvisorio, quasi un ormeggio. Da tenere in opera finché non risulteranno affidabilissimi i metodi di correzione automatica della posizione inclinata delle paratoie sollevate, con i varchi tra mare e laguna chiusi: secondo quella pendenza voluta, di massimo equilibrio. Tutto questo solo finché il sistema di stabilizzazione elettronica idraulica e pneumatica non sarà definitivamente collaudato. Tra le varie soluzioni possibili si potrebbe pensare ad un sistema di tiranti, di cavi principali disposti in orizzontale secondo curve con andamento a catenaria. Questa ipotesi può consistere, per dirla in breve, nell’idea di aprire come un libro sul tavolo un vecchio ponte sospeso ottocentesco, con tutta la sua trama di cavi. Una curva sul mare e una sulla laguna, che quando vengono tesate tirano i cavi secondari, paralleli tra loro. In questo modo le paratoie oscillano con minore ampiezza e sono collegate non rigidamente le une alle altre. Sul fondo sono fissate dai cardini, in alto di qua e di là con questo ritegno provvisorio non possono troppo oscillare. Quando la diga viene abbassata e la bocca di porto riaperta al traffico navale si deve mollare solo la catenaria esterna, mentre quella interna si allenta da sola col ribaltamento delle paratoie sul fondo. Dato che, una volta che le dighe mobili entreranno in esercizio, il sollevamento delle paratoie è studiato e previsto solo con acqua alta al di sopra di un metro, si tratta di affrontare in sicurezza la produzione di un dislivello gradualmente crescente sino a oltre un ulteriore metro tra mare aperto e laguna, con la prosecuzione dei test programmati non solo ai fini previsti di messa a punto, registrazione e taratura dei sistemi di manovra, sicurezza, stabilizzazione e controllo, ma anche, all’occorrenza, con il secondo ma non secondario fine di costituire un test sull’efficacia della protezione della laguna il più tempestivamente possibile. Con questo accorgimento, da approntare sulle paratoie ancora in prova, si potrebbero ridurre i tempi necessari per giungere più in fretta ai test in condizioni crescenti di criticità e quindi al collaudo finale. Per i presidi temporanei i materiali tessili odierni (kevlar, fibre di carbonio, fibre aramidiche, spectre) consentono tenute superiori a quelle degli acciai speciali. Resterebbe comunque da approfondire anche l’eventuale utilizzo di catene e dispersori, altri ammortizzatori. Si tratterebbe comunque per ogni barriera mobile di predisporre due grandi gomene, due cime da ormeggio navale incurvate secondo una catenaria su ogni lato al di sopra delle onde quando la diga viene sollevata e la bocca chiusa, distese e adagiate sul fondale quando l’emergenza è passata o quando la prova è terminata, con la diga abbassata e la bocca di porto riaperta. Le strallature non sono certo una novità: si usavano, tese o compresse, anche in passato.

Qual è in estrema sintesi, per come traspare a chi attentamente la osserva, da un punto di vista statico e del comportamento strutturale d’insieme, l’idea riconoscibile e ordinatrice di questo straordinario e innovativo progetto di una serie di dighe a scomparsa poste a protezione della laguna di Venezia? Come potrebbe essere sintetizzata la concezione ordinatrice del Mose?

Il sistema del Mose, ideato, messo a punto, progettato e in massima parte realizzato, si basa evidentemente sull’intuizione di compensare, tramite un’opportuna inclinazione delle paratoie mobili (prossima ai 45° sessagesimali) gli effetti d’urto derivanti dal moto ondoso e dai colpi di mare, opponendovi il galleggiamento. Si tratta però di attendere i tempi necessari per il parziale riempimento o svuotamento del volume interno alla paratoia ogni volta che si aziona automaticamente il comando di compensazione. L’interazione ovviamente risulta non immediata. Quindi le correzioni istantanee devono essere in qualche modo previste e anticipate, con la messa a punto di un sistema molto sofisticato di programmazione informatica, con ricorso all’intelligenza artificiale. I computer devono essere in sostanza istruiti e devono letteralmente imparare gradualmente a tener ferme nel loro equilibrio libero le paratoie. Le tirantature temporanee qui semplicemente suggerite come idea possono essere intese come supporto temporaneo alla acquisizione dell’equilibrio, come le rotelle laterali quando da piccoli si impara ad andare in bicicletta.

Questa spiegazione certamente permette di agevolare la comprensione del progetto e di quanto manca al suo compimento. Ma se è possibile studiarli, condividerli e spiegarli perché invece così spesso i progetti innovativi restano a lungo incompresi, incontrano resistenze e accese opposizioni? Perché vengono osteggiati?

Come progetti innovativi si possono intendere e in genere si intendono cose anche molto diverse tra loro. Da un lato può esserci un desiderio di novità esibito, che a volte può suscitare resistenze. D’altra parte ci sono tentativi discreti di utilizzare le innovazioni recenti per proseguire lungo un percorso di tutela nel solco tracciato da chi ci ha preceduto. Sono questi ultimi i progetti innovativi ai quali mi sono prevalentemente dedicato nel campo del restauro. La carenza normativa e manualistica, l’aumento dei costi, altre incetezze certo non agevolano le innovazioni e rendono complessa la conclusione di questa specifica impresa. Rispetto a tempi anche recenti è richiesto un maggiore lavoro, maggiori responsabilità e maggiore spirito di iniziativa.

Nel Mose ci sono aspetti di criticità ed esigenze di particolare attenzione?

Un primo aspetto delicato riguarda i cardini delle paratoie. Non solo perché sono gangheri metallici e quindi esposti all’ossidazione e alla corrosione. Non solo perché tutte le parti immerse si ricoprono di incrostazioni viventi che costituiscono la flora e la fauna marina. Non solo quindi per le esigenze manutentive, col che si apre la questione della sostenibilità che qui può essere solo enunciata. A differenza di quello che avveniva nel passato, sino a qualche decennio fa, oggi si deve garantire che il progetto sia sostenibile con la sua durabilità in relazione al degrado nel corso del tempo. È un argomento di particolare interesse che va inserito chiaramente tra gli obblighi di quanto ancora va fatto. Ma soprattutto perché le cerniere orizzontali di ogni singola paratoia rappresentano indubbiamente un punto di rischio sensibile e di particolare vulnerabilità in condizione di mare mosso. Tanto più che in fase

di progetto e di esecuzione non è stata prevista un’escursione libera di 180° sessagesimali, da fondo a fondo, ma di poco più della metà: benché siano estremamente improbabili, per oscillazioni impreviste verso il mare aperto, oltre la verticale, la paratoia potrebbe scardinarsi. In sostanza la paratoia può abbattersi senza danno solo e unicamente verso l’interno, dove viene calata per riaprire i varchi, sul lato laguna. Uno sbilanciamento in senso opposto, all’esterno, rappresenta un rischio di ribaltamento con potenziali gravi danni al cassone fisso e alle pompe che ospita, alla paratoia e alla cerniera. Un secondo aspetto di criticità connesso al primo riguarda una sorta di necessaria immediatezza nella futura gestione: dovrà essere molto attenta e pronta al minimo segnale a divenire operativa. Inoltre c’è un terzo aspetto: nelle timonerie computerizzate al crescere della forza del mare oltre certe condizioni di criticità il sistema automatico può risultare insufficiente e saltare improvvisamente.

È allora il caso di intervenire all’istante, subentrando con la conduzione manuale, meccanica. Non si tratta qui di un progetto relativo alla manutenzione o alla gestione del Mose, ma di una filosofia di approcccio: col progresso delle teconologie questo prototipo di diga mobile ha potuto avvalersi di apporti sempre più significativi: dalla valutazione dell’attendibilità delle modellazioni alla sicurezza nell’utilizzo di queste opportunità. Si torna così a quanto detto nella prima risposta a proposito delle sperimentazioni molto spinte, come le gare.

In passato le dispute sulle questioni importanti, giustamente, non sono mai mancate. Sulla fabbrica del duomo di Milano furono ad esempio pubblicati nel Cinquecento addirittura i «dispareri» di insigni architetti quali Vignola, Palladio, Vasari, Bertani, raccolti da Martino Bassi a proposito dell’opera di Pellegrino Tibaldi. Qualcuno però in questo attuale caso veneziano è stanco di aspettare. Il numero degli spazientiti cresce col passare del tempo e corrode il Mose come e più della ruggine in mare. Si può credere ancora nella utilità di questo progetto?

C’è un detto, antico e sottile: festina lente, che significa affrettati lentamente. Non è una contraddizione. Anziché pacati e solleciti, oggi siamo invece irrequieti e frettolosi. In passato non sarebbe mai successo di reputare conveniente l’abbandono di un’impresa ormai quasi compiuta. L’importante ora è procedere in continuità, proseguire i lavori nel passaggio più delicato che è quello ormai prossimo, tra ultimazione della realizzazione e manutenzioni, gestione. Per rispondere alla domanda: sì, credo in questo progetto. Ma per dargli vita occorre proseguirne l’attuazione con grande attenzione. Dopo avere speso notevoli fondi ed energie, a questo punto pare conveniente tentare di completare l’impresa. Abbandonare le grandi imprese, lasciare i lavori a metà è il vizio della nostra epoca: ci troviamo di fronte a una spregiudicata tendenza alle interruzioni, alle opere incompiute non appena mancano i fondi o emergono situazioni particolarmente complesse, difficili da risolvere. Si trovano giustificazioni che peraltro corrispondono a un nuovo altro genere di rischi, con l’esasperazione dei ribassi e delle penali, con l’incremento della conflittualità, con le consequenziali assunzioni di responsabilità divenute così pesanti da scoraggiare chiunque o quasi per i rischi connessi. Insomma un vizio comprensibile.

In conclusione la strada che pare opportuno suggerire e sondare è quella di procedere, andare avanti col progetto delle dighe mobili, fare tesoro di tutte le informazioni che derivano dai test sin qui condotti e al contempo partire con un progetto preliminare di presidi temporanei che dovranno passo passo essere implementati durante tutte le fasi di prova, curando di operare eventuali azioni correttive. La risposta però si traduce in domanda: prima di ipotizzare una rinuncia, un abbandono, non si rende necessario un approfondimento su quanto ancora manca, su quanto si può velocemente e utilmente mettere a punto?

Intervista tratta da «COMUNITÀ come CONDIVISIONE»

Supplemento al numero 403, dicembre 2019, di IL GIORNALE DELL'ARTE.

Quinto inserto dedicato al Patrimonio culturale immateriale, prosecuzione dell'iniziztiva promossa dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

A cura di Francesco Scoppola e Giovanni Maria Vian

con la collaborazione di Daniela Ruzzenenti

In redazione Barbara Antonetto

La Basilica di San Marco nei giorni dell'acqua alta

Altri articoli dell'autore

1 maggio 1983: Umberto Allemandi dà vita a «Il Giornale dell'Arte», una data che segnerà la storia culturale ed editoriale del nostro Paese. 30 giugno 1983: nasce la casa editrice, destinata anche in questo caso a rivoluzionare per sempre il modo di esperire la storia dell’arte. 5 dicembre 2024, un nuovo capitolo di questa gloriosa storia: Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo finalizzano l’acquisizione del 100% dei rami industriali della Società Editrice Allemandi

Dal 2019 è direttrice esecutiva e chief curator dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz Mocaa) a Città del Capo

Intervista a Nicolas Ballario, divulgatore, curatore e comunicatore che ha spesso lavorato con il neo Ministro della Cultura Alessandro Giuli, per iniziare a capire che Ministero sarà

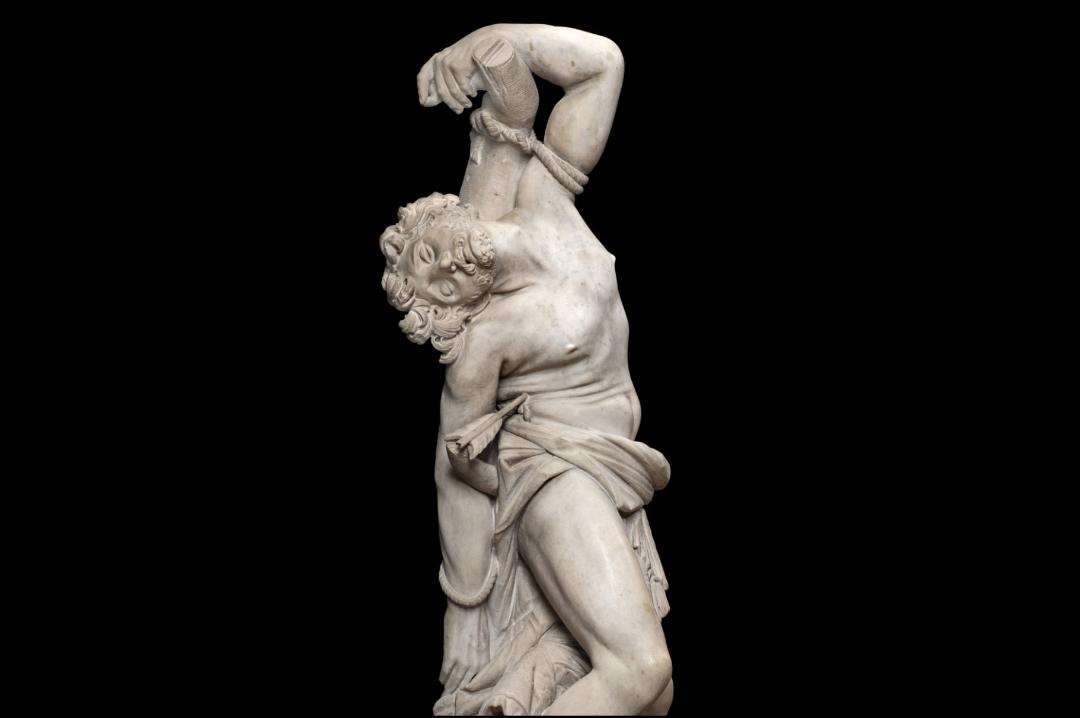

È un «San Sebastiano», opera giovanile commissionata nel 1618 dal cardinale Pietro Aldobrandini. Probabilmente, per complesse vie ereditarie, è passato da Roma a una piccola chiesa francese vicina a Versailles, dov’è attestato dal 1836