Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Jenny Dogliani

Leggi i suoi articoliArtista, architetto e attivista politico nato a Pechino nel 1957, Ai Weiwei è tra i nomi più noti della Cina contemporanea. Le sue opere e vicende biografiche, compresi i problemi con il Governo del suo Paese, hanno fatto il giro del mondo, ma non sono state molte in Europa le monografiche degne del suo lavoro. A rimediare è la Royal Academy of Arts, che dal 19 settembre al 13 dicembre dedica un’ampia rassegna al dissidente cinese (membro onorario dell’istituzione londinese dal 2011).

Curato da Tim Marlow e Adrian Locke, il percorso presenta gran parte della produzione di Ai Weiwei dal 1993, l’anno del ritorno in Patria dopo un soggiorno decennale a New York. Figurano anche installazioni inedite o eseguite appositamente per l’istituzione londinese sulla base di sopralluoghi virtuali. Il passaporto di Ai Weiwei, infatti, è stato dal 2011 fino a poco tempo fa nelle mani delle autorità cinesi da quando scontò 81 giorni di carcere per reati fiscali (ora ha ottenuto un permesso di sei mesi con il quale potrà recarsi in Gran Bretagna per l’inaugurazione della mostra).

Un’accusa con la quale il regime totalitario è solito reprimere il dissenso, espresso, nel caso di Ai Weiwei, da un’inchiesta sulla sicurezza nelle scuole condotta dall’artista dopo il disastroso terremoto del Sichuan nel 2008 (morirono cinqumila bambini). A quella calamità si lega uno dei lavori in mostra, «Straight» (2008-12), composto da 90 tonnellate di tondini per cemento armato piegati dal sisma, raddrizzati a mano e accatastati sul pavimento a ricreare il punto d’incontro delle placche terrestri e simboleggiare le vittime inermi della catastrofe.

Per Ai Weiwei la distruzione, sia essa dovuta all’azione della natura, sia a quella umana, è un tema ricorrente. «Resti» (2015) è la riproduzione in porcellana di ossa recentemente riesumate in un campo di lavoro forzato attivo durante la dittatura di Mao. Il materiale scelto mette in luce la divergenza tra l’atrocità e la fragilità dell’uomo, tra la barbarie e l’arte tradizionale di una civiltà millenaria. A collegare il passato al presente è anche la figura dell’albero secolare privo di vita, venerato in Cina come equivalenza della morte sulla terra e scelto dall’artista per la spettacolare serie «Tree», esposta nel cortile della Royal Academy: otto alberi alti più di sette metri sono realizzati con rami e arbusti di piante morte naturalmente, acquistati nei mercati della provincia di Jiangxi.

L’intreccio tra Oriente e Occidente assume nell’artista connotazioni uniche. Ispirandosi a Duchamp e attingendo ai manufatti delle antiche dinastie, Ai Weiwei sfida le convenzioni di valore e autenticità della Cina moderna con opere come «Tavola e Pilastro» (2002) e «Vasi colorati» (2015), in cui manipola oggetti storici e antichi considerati tabù. La privazione della libertà individuale e di espressione vissuta sulla propria pelle è per lui l’alter ego dell’omologazione del mondo globalizzato. Nella riproduzione in marmo di una «Telecamera di sorveglianza» (2010), per esempio, uno strumento tecnologico di controllo è reso al contempo monumentale e innocuo.

Altri articoli dell'autore

Dal 29 maggio la nuova serie di racconti dedicati al rapporto tra arte e imprese, realizzata da Nicolas Ballario, Bruno e Ilenia Paneghini

Risalente al XVII secolo, l’edificio è un raro esempio di architettura in stile palladiano nel Comelico, ora sede del Comune di San Pietro di Cadore, ma aperto al pubblico

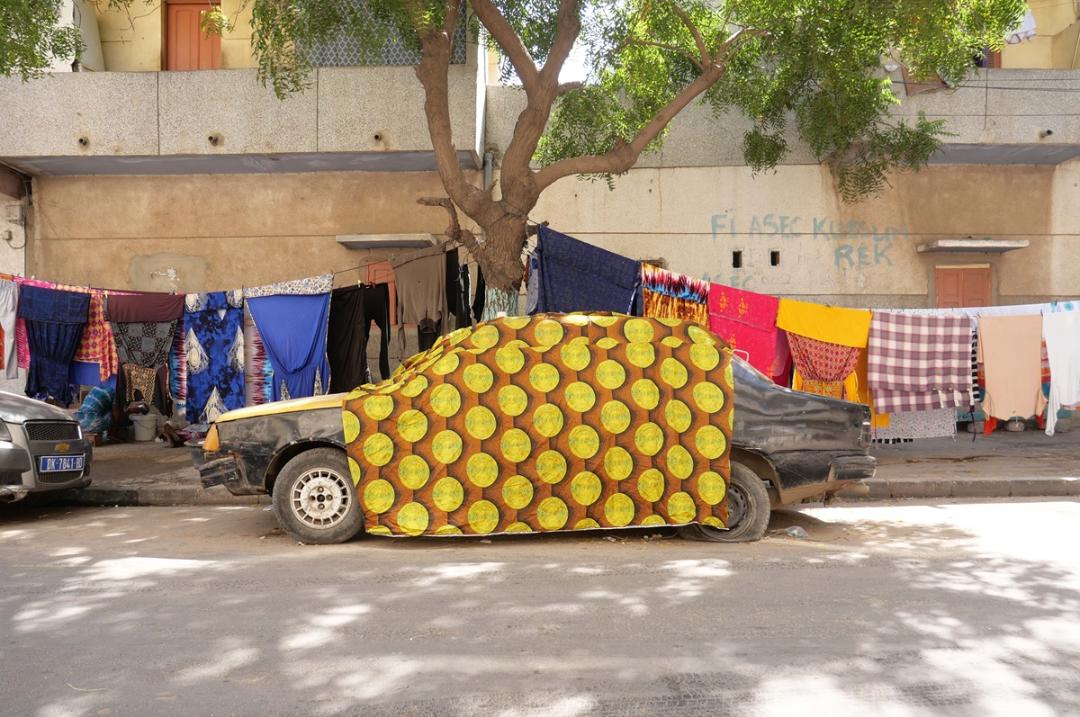

Frutto di una residenza realizzata lo scorso novembre da Espace Médina a Dakar, la mostra allestita da Atipografia presenta maschere e fotografie raffiguranti le moltissime automobili abbandonate sul ciglio della strada che l’artista ha ricoperto con tessuti wax tradizionali del Senegal

È visibile fino alla primavera 2026 il colossale colombo alto 5 metri realizzato dall’artista sudamericano Iván Argote per l’High Line di New York, è una delle opere di arte pubblica che popolano temporaneamente l’High Line