Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elisa Carollo

Leggi i suoi articoliNon si era vista di recente una fila simile a quella che si è formata fuori dalla sede newyorkese di Zwirner sulla 19ma Strada per la mostra «Haze» che segna il debutto di Sasha Gordon (New York, 1998), una folla forse eguagliata solo da quella riunitasi per la mostra di Salman Toor qualche mese prima.

Nel panorama del cosiddetto «ultracontemporaneo», Sasha Gordon è sicuramente uno dei casi più interessanti tra i giovani talenti emersi dalla scena artistica newyorkese: artista cresciuta durante il boom pandemico, è riuscita a consolidare la propria posizione con un riconoscimento istituzionale. Inizialmente sostenuta dal giovane gallerista di Los Angeles Matthew Brown, Gordon è diventata lo scorso anno la più giovane enfant prodige di David Zwirner che, per una coincidenza degna delle dinamiche più pittoresche del mondo dell’arte, è oggi anche il suocero di Brown. Si potrebbe dire che tutto sia rimasto «in famiglia», grazie a un accordo di corappresentanza. Abbracciando un realismo grottesco come strumento di profonda indagine dell’esistenza umana e della performance sociale, in questa nuova mostra Sasha Gordon continua a bilanciare il suo perfezionismo con una narrazione che rimane aperta all’interpretazione, ma animata al contempo da una straordinaria capacità di scandagliare la psiche umana, raggiungendo un livello di universalità empatica che solo i veri maestri riescono a toccare. Abbiamo incontrato l’artista per discutere insieme di come il suo stile e la sua padronanza tecnica si siano evoluti insieme a una crescente consapevolezza del proprio linguaggio visivo.

È quasi ossessivo il livello di dettaglio e di precisione tecnica che raggiungi, spingendo l’iperrealismo all’estremo nella tua riproduzione della realtà, seppure le tue opere alla fine rifiutino qualsiasi ancoraggio a un mondo puramente sensoriale o fisico. I personaggi dei tuoi dipinti sembrano infatti abitare un regno psicologico e subconscio. Da dove deriva questa tensione tra realtà e finzione, questa attenzione a documentare qualcosa che appare vividamente «reale» ma vissuto principalmente all’interno?

Voglio che le mie figure siano senza tempo, personaggi che si potrebbero incontrare in narrazioni diverse. Con questo intento, cerco di non inserire troppa tecnologia o abiti che possano segnalare tendenze o contesti limitati. Sto evitando di realizzare opere esplicitamente legate all’identità. Tuttavia, attingo ai miei ricordi e alle mie fantasticherie, così come agli ambienti a me familiari, ad esempio i paesaggi dello stato di New York. Il mio modo di raccontare nasce da una curiosità per l’ambiguo. Voglio che ogni dipinto, pur facendo parte di una narrazione più ampia, lasci spazio al dubbio e alla riflessione.

Dietro l’equilibrio meticoloso tra maestria pittorica e indagine psicologica dei tuoi dipinti, sembra esserci sia forte pianificazione e controllo, sia una pratica lunga e meditativa, attraverso la quale elabori queste realtà interiori. Come concepisci un soggetto o una scena e come procedi nella realizzazione del dipinto?

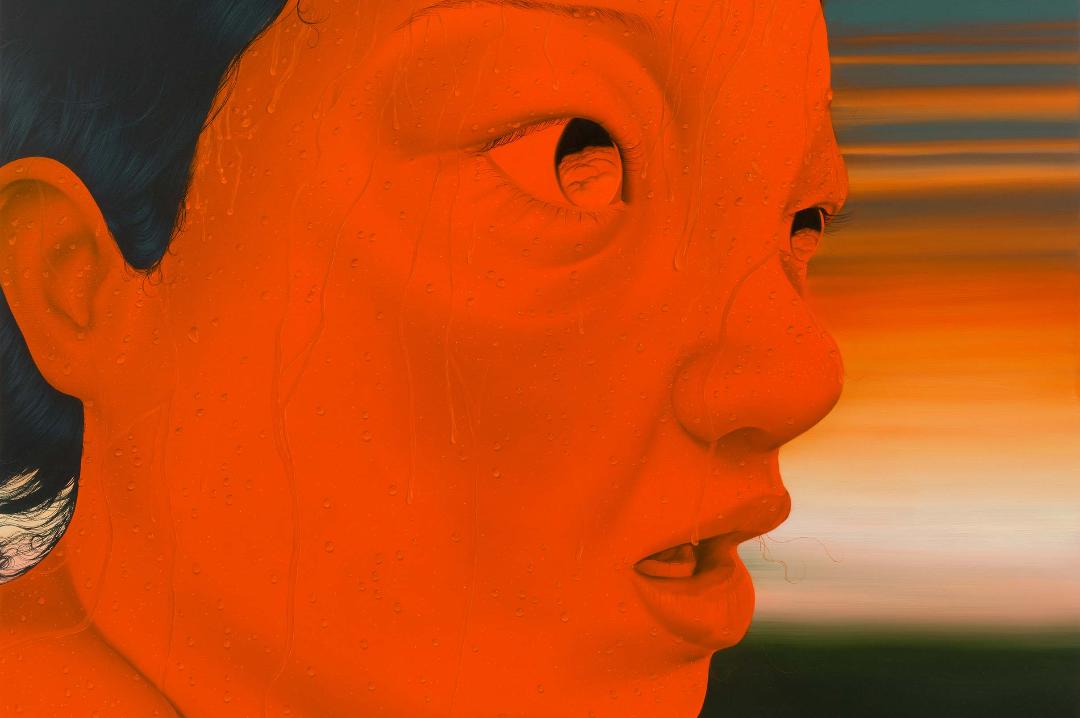

Nel processo posso sicuramente diventare ossessiva, ma sto imparando a lasciar andare. In parte è estrema ambizione, ma è anche il fatto che non voglio che finisca. Mi piace trascorrere tempo immaginando le mie composizioni e riproducendo dettagli elaborati. I miei personaggi oscillano tra diversi livelli di coscienza. A volte voglio che appaiano pesanti e radicati, altre volte è come se i corpi si stessero dissolvendo. Un buon esempio di questo mio atteggiamento è evidente nella mia manipolazione della carne del corpo: mi piace utilizzare materiali o texture differenti per rappresentare gli stress psicologici, come si può vedere chiaramente in «Petrified».

Per quanto riguarda i soggetti, si nota una moltiplicazione del sé: echi, cloni, riflessi. Queste figure suggeriscono molteplicità interna, conflitto e disgiunzione. Questo è radicato in situazioni autobiografiche legate al tuo background culturale o familiare? La pittura, per te, diventa un processo catartico in senso freudiano, un modo per far emergere il «rimosso», come in «Pruning» (2025), in scenari apparentemente assurdi per affrontare e superare traumi e paure più profonde?

Questi personaggi non sono strettamente autobiografici. Detto questo, credo che abbiano tutti sfumature emotive che riconosco in me stessa e forse le zone oscure del subconscio. Un giorno mi sono quasi sentita dispiaciuta per uno dei personaggi che veniva tormentato e a cui tiravano i capelli. In un certo senso, volevo anche creare una mia serie horror. La profondità emotiva dell’horror mi sembra molto reale. Per chi ha visto «The Host» del regista sudcoreano Bong Joon Ho, noterà che il dipinto «It Was Still Far Away» (2024) è stato ispirato dalla scena del taglio delle unghie in quel film. Nel complesso penso che questi dipinti contengano più brutalità e violenza che orrore esplicito.

Le tue figure femminili evocano spesso una presenza matriarcale fiera, dominante e talvolta inquietante, più che dolce o delicata: archetipi di donne che impongono disciplina e valori con un senso di dovere inflessibile. La loro autorità appare insieme nutritiva e oppressiva, incarnando una logica generazionale in cui cura e controllo coincidono, come in «Husbandry Heaven» (2025). Queste figure rappresentano una genealogia di donne la cui forza risiede nella perseveranza, nella vigilanza e nella rigidità morale, qualità che ritengono indispensabili alla sopravvivenza?

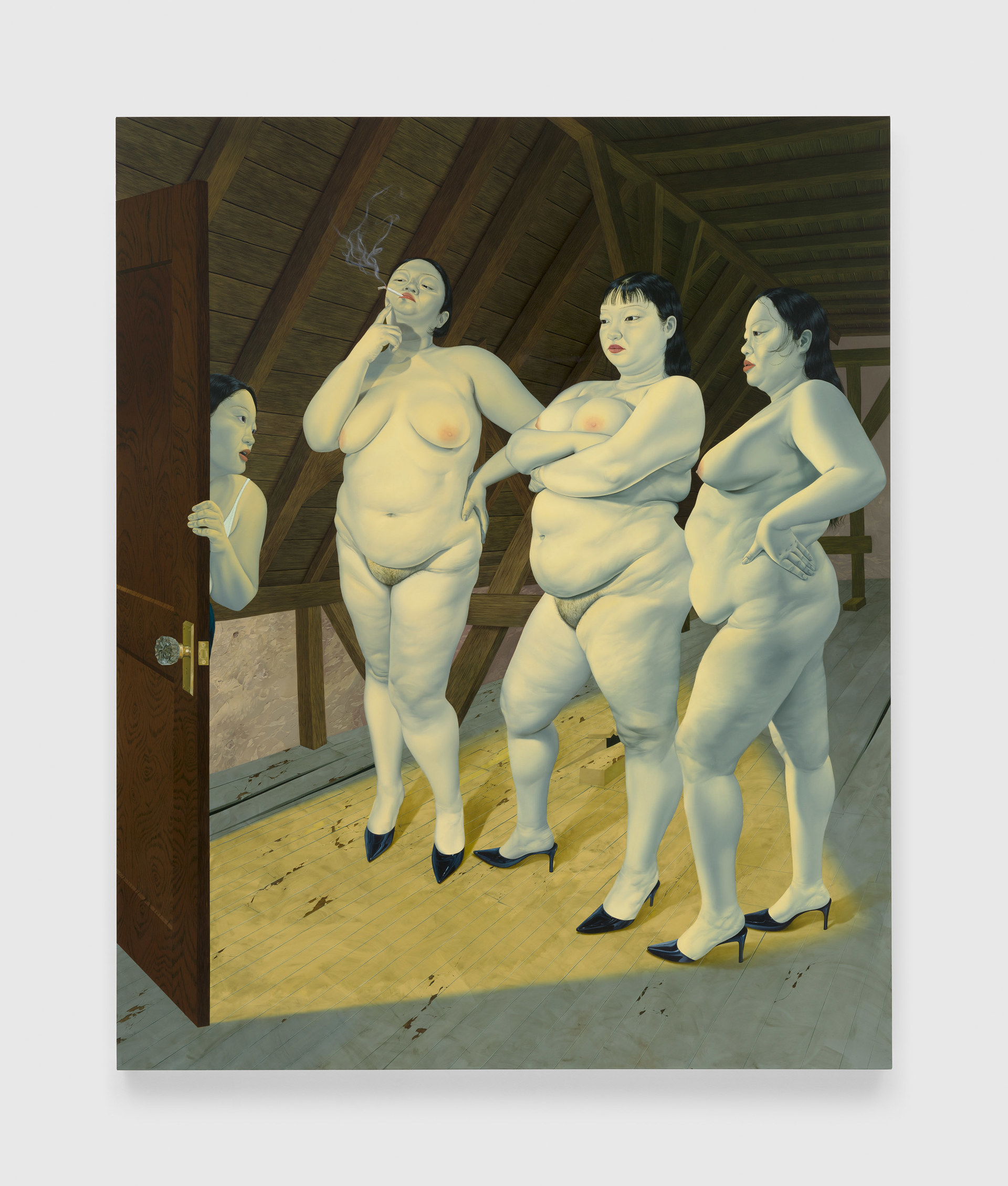

Quando ho iniziato a lavorare a questa serie, mi sono chiesta: «Chi sono questi sosia? Dove si trovano esattamente? Da dove vengono e perché sono in questo mondo?». Ma dopo un po’ di tempo trascorso a dipingere, ho capito che forse non avevo bisogno di saperlo davvero. Forse non devono essere ancorate a qualcosa di specifico. Sono tre donne minacciose, forse aliene o nuove creature umanoidi cadute sulla Terra, e la protagonista non ha idea di che cosa l’aspetti. Le tre donne sono anche ispirate a figure della mitologia classica, le Moire, le Furie, le Grazie, che spesso rappresentano diverse fasi della vita. Ho dato loro personalità distinte, osservabili attraverso caratteristiche come le posture, le espressioni del viso e i tagli di capelli.

Questi personaggi sembrano anche intenzionalmente andare oltre le idee convenzionali di bellezza, abbracciando le possibilità del grottesco. Questa sovversione deliberata apre lo spazio per un’indagine più profonda sulla condizione umana, sfidando lo spettatore a confrontarsi con il disagio e a ripensare le proprie percezioni di estetica e significato. C’è qualcosa di profondamente perturbante in queste scene, che vibrano delle ansie latenti condivise del nostro tempo, come in «Petrified» (2025). Da dove nasce questa tensione esistenziale e che cosa rivelano queste figure sull’esistenza individuale in un’epoca di crisi e distruzione?

I miei dipinti nascono dalla mia immaginazione e le composizioni in «Haze» riflettono stati psicologici in senso più ampio.

Sasha Gordon, «Whores in the Attic», 2024. © Sasha Gordon. Courtesy the artist and David Zwirner, New York