Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Edek Osser

Leggi i suoi articoliIl centro storico di Napoli, patrimonio Unesco dal 1996, non è stato tutelato né riqualificato come stabilito, progettato, finanziato. Cause: un labirinto di colpevoli ritardi, promesse mancate, insipienza burocratica. Come risultato, 100 milioni di finanziamenti europei non utilizzati e quindi perduti, tanti restauri non finiti e soprattutto mai iniziati. Ultimo schiaffo, tre dei pochissimi appalti già assegnati e pronti a partire per il grande progetto che avrebbe dovuto far rinascere il centro storico della città sono stati bloccati da «interdittive» antimafia: dietro ai vincitori degli appalti, l’ombra dei clan.

Le tre gare d’appalto vengono dunque annullate e sono da rifare. Riguardano i restauri, davvero urgenti, del Complesso dell’Annunziata (per i quali la ditta aveva vinto l’appalto con un’offerta di 5,2 milioni), della Chiesa dei Santi Severino e Sossio (un milione) e del Teatro Antico di Neapolis all’Anticaglia (6 milioni). In questo teatro, del I secolo a.C. sopravvissuto lungo il Decumano Superiore dell’antica città romana, raccontano Tacito e Svetonio, Nerone si esibiva cantando i suoi versi. È in abbandono, chiuso e inaccessibile da anni, occupato e sfregiato da edifici moderni che tuttavia hanno salvato parte delle strutture superiori dell’edificio antico e importanti sotterranei. Del teatro fa parte anche una struttura pericolante: l’antico Arco d’ingresso e il barbacane di sostegno, unica parte del teatro visibile da tutti. Una larga fessura percorre la costruzione in mattoni e segnala un forte rischio crollo, ma sotto l’arco continuano a passare abitanti, turisti, automobili, «protetti» soltanto da una fragile, precaria impalcatura.

Anche l’arco, mai restaurato come il teatro e come quasi tutti i 27 palazzi, chiese, monumenti del Progetto Unesco, è vittima dei ritardi e dell’incompetenza di diverse amministrazioni comunali. Eppure, dopo il riconoscimento Unesco, gli strumenti normativi, soprattutto il problema del nuovo Piano Regolatore Generale, erano stati affrontati e risolti entro il 2004. Due gli elementi base della tutela: l’insieme del centro storico, come parte della città, e una serie di singoli palazzi, chiese e monumenti che andavano classificati, conservati, restaurati per salvaguardare il territorio e valorizzarne la qualità. Una grande operazione urbanistica, approvata dall’Unesco, su un’area di quasi mille ettari con 300 chiese, 200 delle quali chiuse e in degrado.

Per avviare il grande intervento, nel 2007 la Commissione Cultura del Parlamento europeo adotta il Piano regionale Campania per il finanziamento del periodo 2007-13. Nel 2008 il necessario piano di gestione non è ancora pronto, ma nel 2010 la Regione ratifica e prende atto della decisione europea per il «Recupero restauro e valorizzazione del Centro Storico di Napoli» finanziata con 242 milioni per realizzare 126 progetti. Al Comune di nuovo tutto si blocca. Tra rinvii e ritardi, nel 2012 il Comune taglia il Programma: solo 27 interventi e spesa ridotta a 100 milioni. Approvate le convenzioni con Curia e Provveditorato alle Opere pubbliche, nell’estate 2013 partono finalmente le prime gare d’appalto. La scadenza per realizzare i lavori, secondo le norme di Unesco e Commissione Europea, è il 31 dicembre 2015: i finanziamenti per i restauri non finiti, collaudati e rendicontati, vanno persi.

A fine 2015 il sindaco ammette che gli interventi conclusi sono soltanto tre: il Duomo, Santa Maria Maggiore della Pietrasanta e San Paolo Maggiore. Due di questi restauri, in realtà, sono «quasi» terminati: manca il collaudo finale. Gli unici fondi regolarmente spesi restano quelli del progetto Insula Duomo: 5,5 milioni, utilizzati in parte per realizzare una passeggiata panoramica sul tetto. Peccato che non risponda alle norme di sicurezza e quindi non è stata mai aperta al pubblico. Il Comune parla di una proroga certa dei termini per i lavori in corso, che però non viene concessa. I 100 milioni dei finanziamenti europei (meno i 5,5 del Duomo) sono perduti. Una sconfitta grave per la città. Il sindaco Luigi de Magistris preferisce parlare dei finanziamenti futuri per il periodo 2014-20.

Con il 2016, le associazioni locali che da tempo hanno cercato, con appelli e documenti, di denunciare i gravi ritardi che avevano portato al fallimento dell’intero Progetto, e quindi alla perdita dei 100 milioni dell’Unione europea, vengono attaccate dal Comune con l’accusa di aver agito, proprio loro, contro gli interessi della città. La stessa perdita dei fondi europei viene prima nascosta e poi negata dal Comune. In questa polemica paradossale, Elena Coccia, presidente dell’Osservatorio comunale sui fondi Unesco, arriva a definire «delazioni» i documenti «che mandano all’Unesco associazioni e singole persone sullo stato in cui versa il Centro Storico» (ma il vigilare e il lanciare appelli non è storicamente proprio tra i compiti dell’associazionismo? Ndr). Alcune di queste associazioni hanno ora lanciato un appello per creare una rete che promuova, protegga e valorizzi il centro storico come Patrimonio dell’Umanità.

La situazione è ancora confusa, le informazioni scarse e fuorvianti. C’è il rischio che la storia della perdita dei fondi europei 2007-13, si possa ripetere. Altri 100 milioni sono a disposizione del Centro Storico Patrimonio dell’Unesco per il programma 2014-20. Ma tre anni sono già trascorsi e manca ancora un piano organico per gli interventi. Il ritardo preoccupa anche perché per i lavori già previsti in passato esistono solo i progetti di massima, non i «progetti esecutivi» richiesti dal nuovo Codice degli Appalti, necessari per indire le gare d’appalto. Il Comune si è accorto tardi del problema che sta diventando un pretesto per nuovi ritardi. Perdere altri fondi europei sarebbe inaccettabile. Intanto, proprio il Comune ha avviato la contestata operazione «Monumentando» che prevede, in cambio di spazi pubblicitari, il restauro di 28 monumenti cittadini, che non hanno nulla a che fare con i 27 del Piano Unesco (cfr. n. 374, apr. ’17, p. 6). Su questo contratto comunale è attesa la definitiva sentenza dell’Anac di Raffaele Cantone che ha già espresso seri dubbi sulla correttezza dell’intera operazione.

Altri articoli dell'autore

Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane

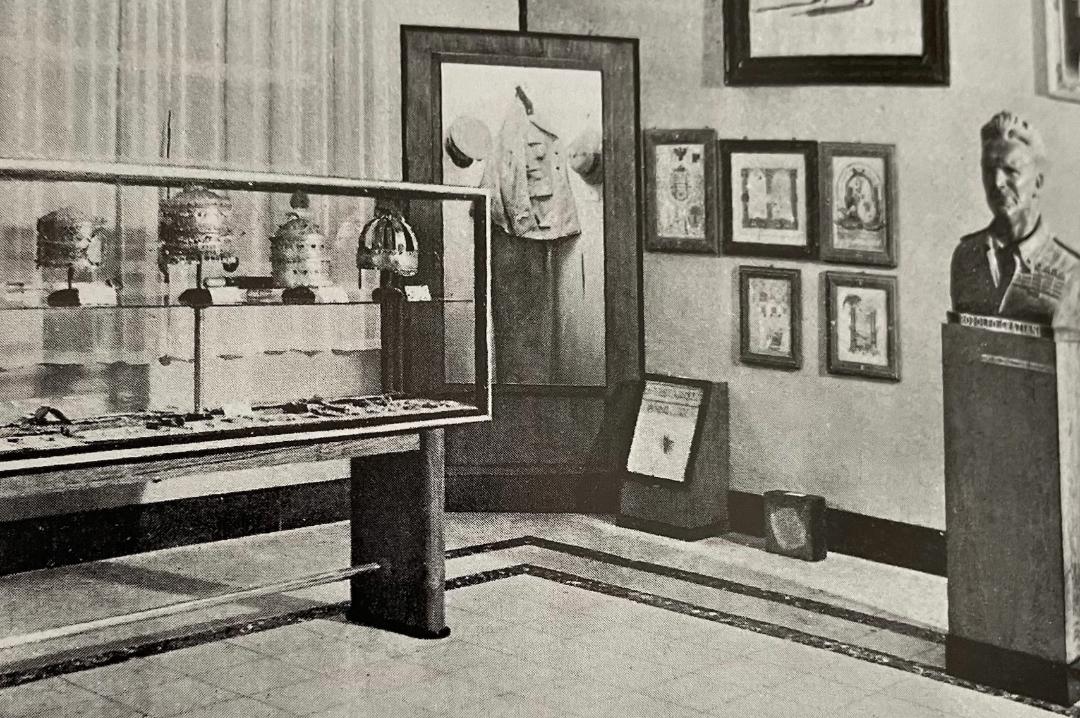

Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi

L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?

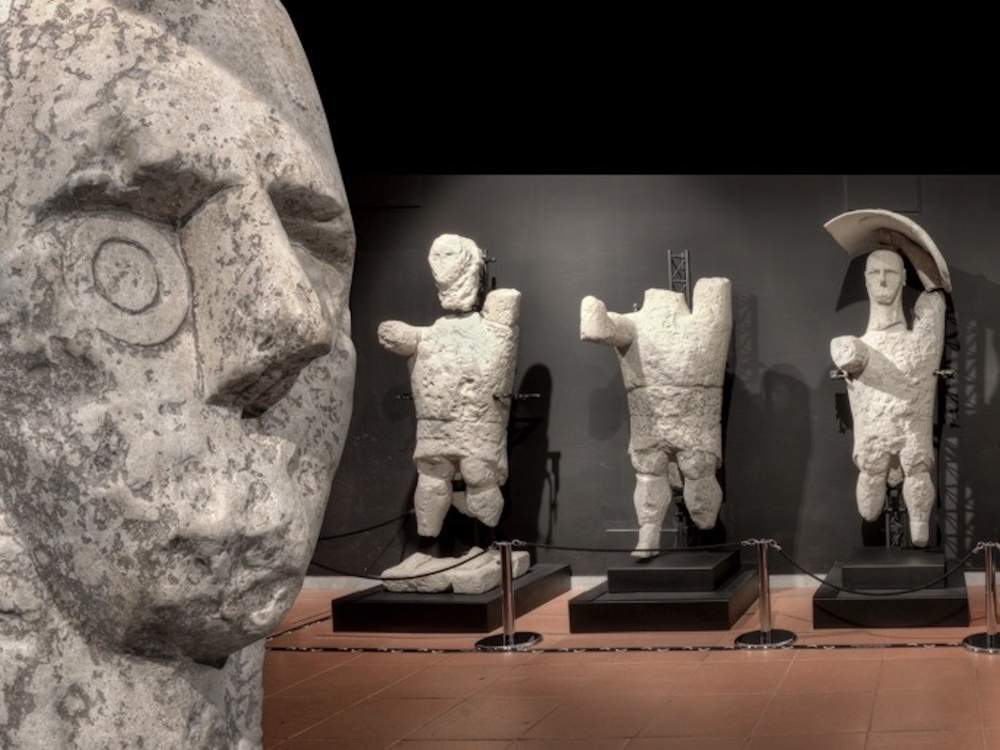

Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis