Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Andrea Cortellessa

Leggi i suoi articoliFuggitivo è parola che evoca sin troppe memorie letterarie, dalla Silvia di Leopardi alla giovane Carmen Gallo, passando naturalmente per Proust. Ma uscendo dalla magnifica mostra di William Kentridge, al Museo Carandente di Spoleto (sia lode al giovane Saverio Verini che gli ha ridato vita), quella che mi ha visitato con insistenza è una memoria liceale. «Eheu fugaces, Postume, Postume, / labuntur anni»: nella Quattordicesima Ode del Secondo Libro Orazio lamenta lo scorrere irreparabile del tempo che presto lo coprirà di rughe, per condurlo infine all’«indomita morte». È il risvolto disforico della ben più nota Undicesima del Primo Libro che, proprio perché «fugerit invida / ætas», esorta «carpe diem». Tanto più facile, da ragazzi, far propria questa morale epicurea; adesso la musica è diversa.

Proprio la musica è passion predominante di Kentridge: che nell’ultimo quindicennio ha curato la regia, oltre che la scenografia, di una quantità di opere liriche (dal «Flauto magico» di Mozart alla Scala al «Naso» di Shostakovich al Metropolitan) e che a Spoleto presentava anche «The Great Yes, The Great No»: spettacolo di musica e danza, del quale ha scritto anche il libretto, che ha chiuso il 68mo Festival dei Due Mondi. E che si propaggina, coi suoi fondali e oggetti di scena, anche nelle sale di Palazzo Collicola.

L’opera che dà il titolo alla mostra, «Fugitive Words», è un video di otto minuti e mezzo. Anche il video è medium d’elezione per Kentridge: il quale spesso vi inscena piccoli drammi metalinguistici che tanto ci dicono della sua ispirazione (ricordo per esempio lo sterminato «Self-Portrait as a Coffee-Pot», l’anno scorso all’Institute for Politics of Representation di Venezia). Ma «Fugitive Words» adotta una tecnica diversa, l’animazione in stop motion: che, come altri paraphernalia dei primordi dell’audiovisivo, a Kentridge offre il destro di mostrarci gli effetti di quello che è il suo vero, grande tema.

William Kentridge, «Porter Series: Conquêtes d’Alexandre (Porter with Branch)», 2001-2003-2005. Courtesy of the artist and Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

Cioè, proprio, lo scorrere del tempo. Poche espressioni quanto questa, banalizzate dall’uso, vanno invece ripensate da capo come Kentridge ci esorta a fare. Tutti ricordano il suo exploit del 2016, «Triumphs and Laments»: la parata di 54 icone dell’ininterrotta history of violence che, da Romolo e Remo a Pelosi e Pasolini, da quasi trenta secoli chiamiamo «Roma». E tutti ricordano quanto rapidamente questo straordinario murale sia scomparso dal Lungotevere: prima bersagliato dai graffitari più coatti, poi sciolto dagli agenti atmosferici. Naturalmente l’effetto era previsto dall’artista, e a posteriori si rivela proprio questo il senso della sua opera: per quanto quelle pathosformeln ci commuovano, come ogni immagine che produciamo sono destinate, presto o tardi, a sciogliersi, questo il senso del labuntur di Orazio, nel fluire dei pensieri, e delle parole, che ci sfuggono dalle mani e dalla mente. Come fa il corso d’acqua del fiume: che di quelle tragedie dilava impassibile ogni traccia. Nella processione inaugurale sul Tevere a gran voce veniva declamata una poesia di Rilke: «Questa è la nostalgia: vivere nella piena / e non avere patria dentro il tempo». Dove la piena, «Gewoge», è piuttosto il «fluttuare» o appunto il «fluire».

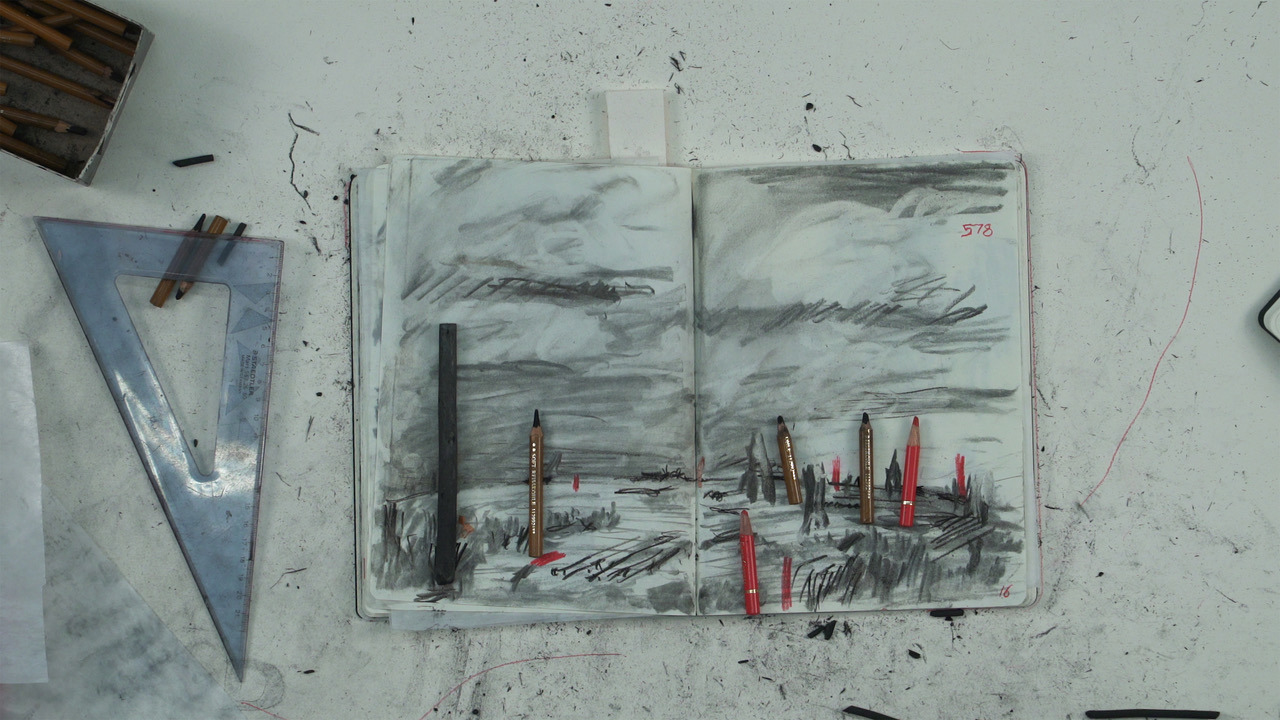

«Fugitive Words» è semplicissimo. Uno degli album impiegati dall’artista come taccuini (tanti ne sono esposti in mostra, collocati su leggii che, mi spiega Verini, sono quelli tante volte usati dagli strumentisti del Festival) viene sfogliato dalle sue mani che vediamo incessabilmente disegnare e cancellare, scrivere e sovrascrivere parole che, sciolte nel flusso, non riusciamo mai davvero a leggere; poche ne percepiamo, come «REGRET», «JUSTICE», «TRUTH». Spesso il disegnatore esonda dal quaderno, e prosegue i suoi segni sulla superficie del tavolo da lavoro; le sue unghie e i suoi polpastrelli, all’inizio bianchissimi, presto si fanno neri di grafite e carboncino. Occhieggiano anche disegni di squisita fattura: autoritratti a occhi chiusi, quasi maschere funebri; ma anche memorie disordinate della storia dell’arte, dalla barista d’ineffabile malinconia nel «Bar delle Folies-Bergère» di Manet all’entusiasta ragazza sovietica che grida in una fotografia di Rodchenko. E alberi, tanti alberi: che nelle mani dell’artista proliferano e si disseccano e rinascono incessanti.

William Kentridge, «Fugitive Words», 2024. Still da video

Rapinosa è però, anzitutto, la colonna sonora: il movimento lento, «Andante cantabile ma però con moto», del Trio op. 97 di Beethoven (quello noto come «Arciduca»). È irresistibile come il ritmo delle immagini si sposa con quello delle cinque variazioni che, del tema iniziale, si susseguono con ineffabile malinconia. Ogni musica, se ripetuta indefinitamente, può condurre all’ipnosi; ma in questo caso più che alla stasi catatonica siamo indotti ad accettare, accettare davvero, lo scorrere di quel tempo che tanto ci ferisce. Mai notazione musicale, andante, fu più perspicua: è l’accettazione, malinconica sì ma infine serena, più stoica che epicurea, della nostra finitudine.

È il senso dell’uso di questo brano nel finale di un film bellissimo del 2001, «L’uomo che non c’era» dei fratelli Coen (grazie a Vincenzo Arsillo). Billy Bob Thornton è un uomo che si nasconde

dalla vita, condannato a morte per un delitto che non ha commesso (mentre nessuno gli chiede conto di quello di cui davvero ha colpa); in una parentesi onirica potrebbe sottrarsi alla sua sorte, ma non lo fa: e si avvia, tanto triste quanto sereno, alla sedia elettrica. «I don’t regret anything. Not a thing» si dice, con un tono che somiglia a quello di una frase scritta da Kentridge sul suo quaderno: «And this you say is my life?».

Né è un caso che nel capolavoro di Murakami Haruki, Kafka sulla spiaggia (2002, Einaudi 2008), proprio questo Trio sia il leitmotiv di quel flusso surreale della memoria e dell’immaginazione.

A un certo punto ci si preoccupa che la ripetizione insistita del brano possa infastidire uno dei personaggi, ma per lui, leggiamo, «la musica è come il vento»: all’ennesima ripetizione, quelle che non possono non scorrere sono le sue lacrime. Le stesse con cui si esce da questa mostra.

«William Kentridge, Pensieri fuggitivi», a cura di Saverio Verini, Spoleto, Museo Carandente a Palazzo Collicola, 28 giugno-2 novembre 2025

Andrea Cortellessa è un saggista e critico