Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliSe per i privilegiati praticanti del Gran Tour era quasi obbligatorio visitare il mondo classico e, quindi, il Mediterraneo (con il sovrappiù di sole, mare e folklore), dal XIX secolo le frontiere del viaggio per le élite internazionali si estendono quasi indefinitamente verso un esotico Oriente. Ma che cos’è l’Oriente?

«Un’invenzione dell’Occidente, secondo Edward W. Said, sin dall’antichità luogo di avventure, popolato da creature esotiche, ricco di ricordi ricorrenti e paesaggi, di esperienze eccezionali». Per molti (per chi l’ha conosciuto di persona, ma anche per chi ne ha solo letto o l’ha ammirato attraverso gli occhi dei pittori orientalisti) è il luogo (mentale) del desiderio e dell’immaginazione.

Paesaggi ed eredità materiali di antiche civiltà, animali e uomini stravaganti (e donne pensate come sessualmente libere): una miscela di realtà e fantasia che si trasmette nelle arti e nelle mode occidentali. Fino ai primi decenni dell’Ottocento, l’Oriente da Mille e una notte è genericamente identificato con l’India e la Persia, la Turchia (mitica terra di violenze e sfarzi straordinari) e i luoghi narrati nella Bibbia. Poi sempre nuove terre si aggiungono e l’Oriente si avvicina.

Nell’immaginario della Francia, corrisponde al Maghreb e ai territori via via entrati nella propria orbita commerciale e politica. Per i britannici si prolunga, includendo i Paesi del Mediterraneo orientale fino alle «Indie». A diffondere in Europa il mito dell’Oriente provvedono non soltanto pittori e scrittori, ma anche incisioni, cartoline e guide di viaggio: un armamentario comunicativo specializzato nella rappresentazione di un esotismo accessibile a un numero di viaggiatori e potenziali turisti che, con i decenni, cresce progressivamente. Sono oggetti e immagini attraverso cui chiunque, e ovunque nel mondo, può visualizzare ciò che di «imperdibile» le località esotiche hanno da offrire.

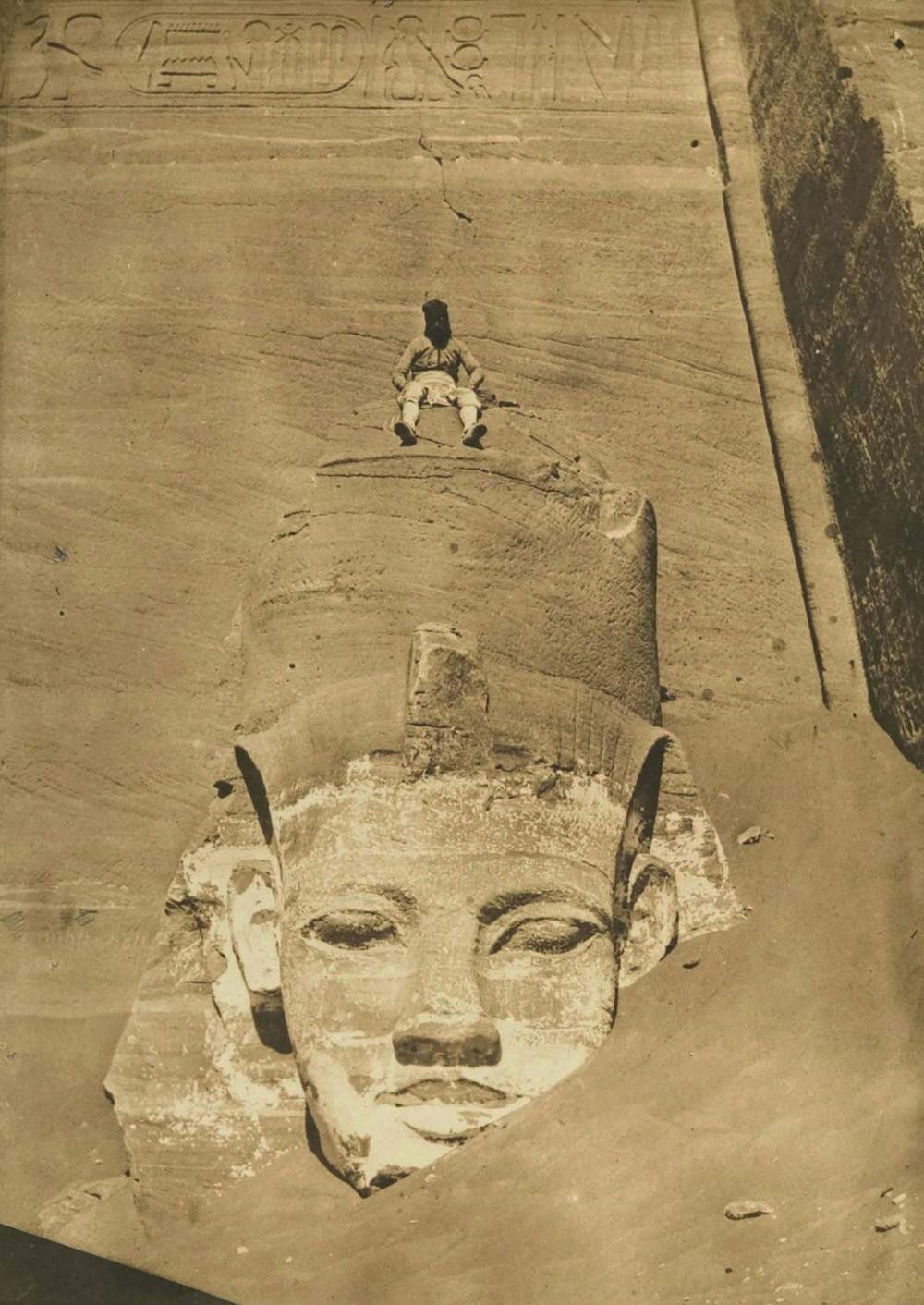

Attraverso un processo di conoscenza circolare, fondamentale per lo sviluppo del turismo ottocentesco, pubblicazioni e immagini (realizzate da fotografi europei in trasferta o da studi professionali che man mano si insediano nelle principali destinazioni di viaggio) sono vendute in madrepatria come «surrogati di viaggio» capaci di soddisfare il fiorente commercio del turismo e la sete di rappresentazioni esotiche, e sono destinate, contemporaneamente, a solleticare la curiosità per mete lontane di un nuovo Grand Tour. Si forma una «cultura visiva globale» e nasce il souvenir di viaggio, cui contribuiscono in modo determinante proprio lo sviluppo della tecnica fotografica e la produzione seriale.

A questa complessa vicenda, e a molto altro, Arturo Carlo Quintavalle (Parma, 1936) ha dedicato il suo straordinario studio Viaggi a Oriente (Skira) che, attraverso 725 immagini a colori e in bianco e nero provenienti da musei e archivi internazionali (catalogo delle opere di Claudia Cavatorta e Paolo Barbaro), racconta il territorio che fu dell’Impero ottomano nel Mediterraneo orientale, dalla spedizione napoleonica in Egitto (1799) alla caduta dello stesso impero (1922).

Compaiono, accanto alle parole di Chateaubriand, Victor Hugo, Gérard de Narval e Pierre Loti (così fondamentali nella costruzione dell’immaginario occidentale), illustratori celeberrimi come David Roberts, grandi fotografi esploratori (James Robertson, Francis Frith, Francis Bedford) ma anche studi fotografici inglesi, francesi, tedeschi e italiani (Antonio Beato) attivi nell’Ottocento dal Cairo a Damasco, da Atene a Gerusalemme: Arnoux, Bonfils, i Sébah, gli Zangaki...

Con questo volume, ricco di analisi e spunti originali, Quintavalle conferma non solo l’acume e la cura della sua analisi, ma un’attenzione specifica al mezzo fotografico a cui, fin dagli anni ’70, ha dedicato i suoi studi spesso anticipatori su maestri (oggi) come Mulas, Migliori e Ghirri, la New Photography americana e tanto altro. Il volume è sontuoso, ricchissimo, analitico, fitto (anche nel corpo del carattere, indispensabile per una tale mole di dati e materiali). E parla a un pubblico potenzialmente vastissimo, interessato all’immagine storica, al mondo esotico, alla proiezione occidentale in Medio Oriente.

Maxime Du Camp, «Nubie. Ibsamboul. Colosse médial du Spéos de Phrè» (1850, stampa 1852, Blanquard Evrard à Lille per Gide et Baudry Editeurs, Paris) © New York Public Library, New York

Pascal Sébah (poi Gulmez Frères), «Interno di Santa Sofia, Costantinopoli» (1880 ca) © Csac-Università di Parma

Altri articoli dell'autore

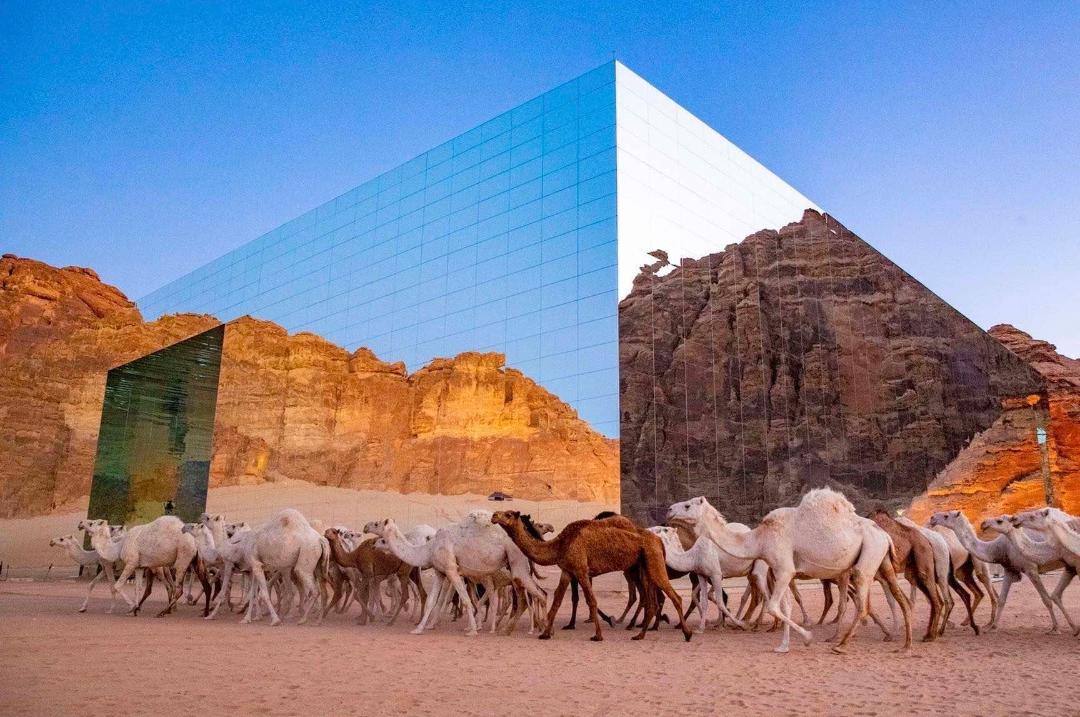

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda

Con il numero di marzo, dopo 200 «Pagelle dei musei italiani», la nostra esperta conclude la sua «indagine sul campo» attraverso allestimenti, illuminazione, servizi, sistemi informatici, caffetterie e bookshop. A tutto ha dato un voto: anche ai fasciatoi nelle toilette

Capitale Europea della Cultura 2025, la «Manchester tedesca», distrutta dagli Alleati e ricostruita come Karl-Marx-Stadt, oggi rilegge sé stessa e il proprio passato urbano. E punta a coinvolgere «la gente» perché faccia sentire la sua voce

I consigli di turismo letterario per il mese di dicembre