Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Andrea Cortellessa

Leggi i suoi articoliNon si può parlare per Arturo Martini di «stile tardo»; e non perché quando morì (a Milano, nel marzo del ’47, i nervi disintegrati dal processo di epurazione) aveva meno di 58 anni. Alla stessa età era morto Beethoven, a proposito del quale Adorno coniò la formula ominosa ripresa da Edward Said; ma per lui quella tardività durava da un decennio, mentre i lavori estremi dello scultore si concentrano negli ultimi tre anni di vita: con rarissime testimonianze sopravvissute al loro autodafé.

Confessava allora a Gino Scarpa, Martini, di essersi spinto «ai confini della scultura, sperduto come un navigante, quando perde la visione della terra». Ma già nel ’22 s’era identificato (come prima di lui il maestro de Chirico) nell’«argonauta che immagina sempre, e al di là d’una siepe o d’un muro, la distesa del mare sempre pronto a riceverlo»: «l’idea di un aldilà proprio, e nella carne e nello spirito». Quell’aldilà della scultura non lo scopre alla fine del suo percorso, Martini: era una piega o una piaga, interna al suo immaginario, sin dall’inizio.

Appariva una rivoluzione copernicana un’opera come «Atmosfera di una testa» (1944) per chi sempre s’era scagliato contro ogni forma di astrazione; ma in lavori come quello viene a giorno il «carattere non-oggettuale» (così Nico Stringa) al quale tendeva l’arte di Martini sin dai «teatrini» in terracotta dei primi anni Trenta (come la «Donna alla finestra»), i quali scoprivano un aldilà della terza dimensione nello spazio vero oggetto dell’opera: secondo Stringa le «prime installazioni nell’arte italiana del ’900»; secondo Elena Pontiggia (autrice della fondamentale biografia critica Arturo Martini. La vita in figure, Johan & Levi 2017) preludenti ormai agli «Ambienti spaziali» di Lucio Fontana (di qui, pure, i «teatrini» di Fausto Melotti e Giosetta Fioroni).

Proprio la limitatezza delle tre dimensioni è uno degli argomenti del controverso pamphlet di Martini, La scultura lingua morta, abiura scandalosa del linguaggio cui doveva la gloria (coevi i suoi insistiti, fallimentari tentativi pittorici). Iniziato nel ’44 e pubblicato l’anno seguente, il testo conoscerà diverse edizioni sino a quella esemplare procurata sempre da Pontiggia nel 2001 (ora Abscondita 2020). «Fa che io non sia oggetto, ma un’estensione», vi fa dire alla scultura il suo demiurgo, pena la condizione denunciata dal titolo: «fa che io non resti nelle tre dimensioni, dove si nasconde la morte». Proprio lui, che aveva celebrato in ogni modo la figura umana (si pensi alle conturbanti donne prone, dalla «Lupa ferita» del ’31 alla serie delle «Pisane», dall’omonima allumeuse nelle Confessioni di Ippolito Nievo: tutti lavori ispirati all’etrusca «Chimera di Arezzo» di Firenze ma anche, direi, all’«Ermafrodito dormiente» dei Vaticani e del Louvre), dichiara all’improvviso che il «ritratto» umano, se scolpito, «sembra presagire il cimitero».

La grande mostra a Palazzo Bailo, curata insieme a Fabrizio Malachin da quello che con Pontiggia è il massimo studioso di Martini, appunto Stringa (il quale firma in catalogo, oltre a un ampio saggio, le dettagliate schede relative a tante delle ben 270 opere esposte), idealmente prosegue e conclude quella da lui stesso curata, nella stessa sede, nel 1989: quando a fuoco era invece l’opera giovanile con le sue tangenze futuriste: come l’antigraziosa «Fanciulla piena d’amore» che salerà il sangue a Osvaldo Licini (1913), o l’enigmatico libro d’artista del ’18, «Contemplazioni», il cui «silenzio» tanto iconico che verbale è invece da leggersi (ancora Stringa) come «risposta necessaria e polemica» al tutto-pieno e gridato dei libri marinettiani.

A un capo e all’altro della parabola dell’anti-astratto Martini, dunque, due forme di astrazione e silenzio. Che tentavano di reagire a forme diverse di morte: all’inizio la vociante ipercinesi futurista, alla fine il presagio di cimitero cui s’era pervertita la scultura figurativa della quale proprio lui era stato massimo interprete (con capolavori quali i monumenti funebri del martire fascista Tito Minniti, nel ’36, e dieci anni dopo di quello antifascista Primo Visentin, detto «Masaccio», nel testamentario Palinuro di Padova).

Quello che non capiva Martini, o meglio non riusciva ad accettare, è che quella morte, da lui tanto aborrita, era davvero la cifra ultima delle sue figure. L’archetipo più pregnante del suo catalogo, purtroppo assente dalla mostra di Treviso, è ai miei occhi «L’amante morta» del ’21 (alla milanese Villa Necchi Campiglio): ma solidale è l’«Ofelia» ricorrente in catalogo, e a ben vedere pure i tanti nudi reclinati in apparenza così traboccanti di erotismo.

«L’amante morta», che rivolge verso l’alto gli occhi ciechi, tiene in grembo uno specchio. E gli specchi sono onnipresenti nelle figurazioni residue della civiltà Etrusca «innamorata della morte», specchi che (ha scritto Giorgio Manganelli in uno dei testi ora raccolti in Emigrazioni oniriche, Adelphi 2023) «divennero non solo gli ausili di una delicata cosmesi del corpo, ma oggetti magati, che trattenevano in una loro simbolica eternità l’immagine riflessa». Ed è questo il paradosso di ogni scultura: vera lingua morta che, proprio come quegli specchi, immobilizza il flusso della vita così insieme estinguendola e rendendola eterna: «cattura la luce e un volto, e la loro cattura è per sempre».

Per tutti gli anni passati ad appassire alla Città Universitaria di Roma ho sfilato sotto lo sguardo atterrito dell’Athena, la «Minerva» ivi collocata da Marcello Piacentini nel 1935: al culmine della campagna per l’invasione fascista dell’Etiopia. Opera «bella ma maledetta», la definirà Martini, forse sapendo che gli studenti della «Sapienza» si tramandano da allora il comandamento di non guardarla negli occhi, quella Minerva-Medusa, pena il paralizzarsi e cadere bocciati all’esame. Ma certo c’era un oroscopo sottile, in quel gesto di trionfo a braccia alzate, per il regime all’apice della gloria e il suo sventurato, il suo massimo cantore: già allora presago della luce d’Apocalisse, dell’aldilà che conoscerà dieci anni dopo.

«Arturo Martini. I capolavori»,

a cura di Fabrizio Malachin e Nico Stringa, Treviso, Museo Luigi Bailo, 1 aprile-30 luglio

L’autore è saggista e critico

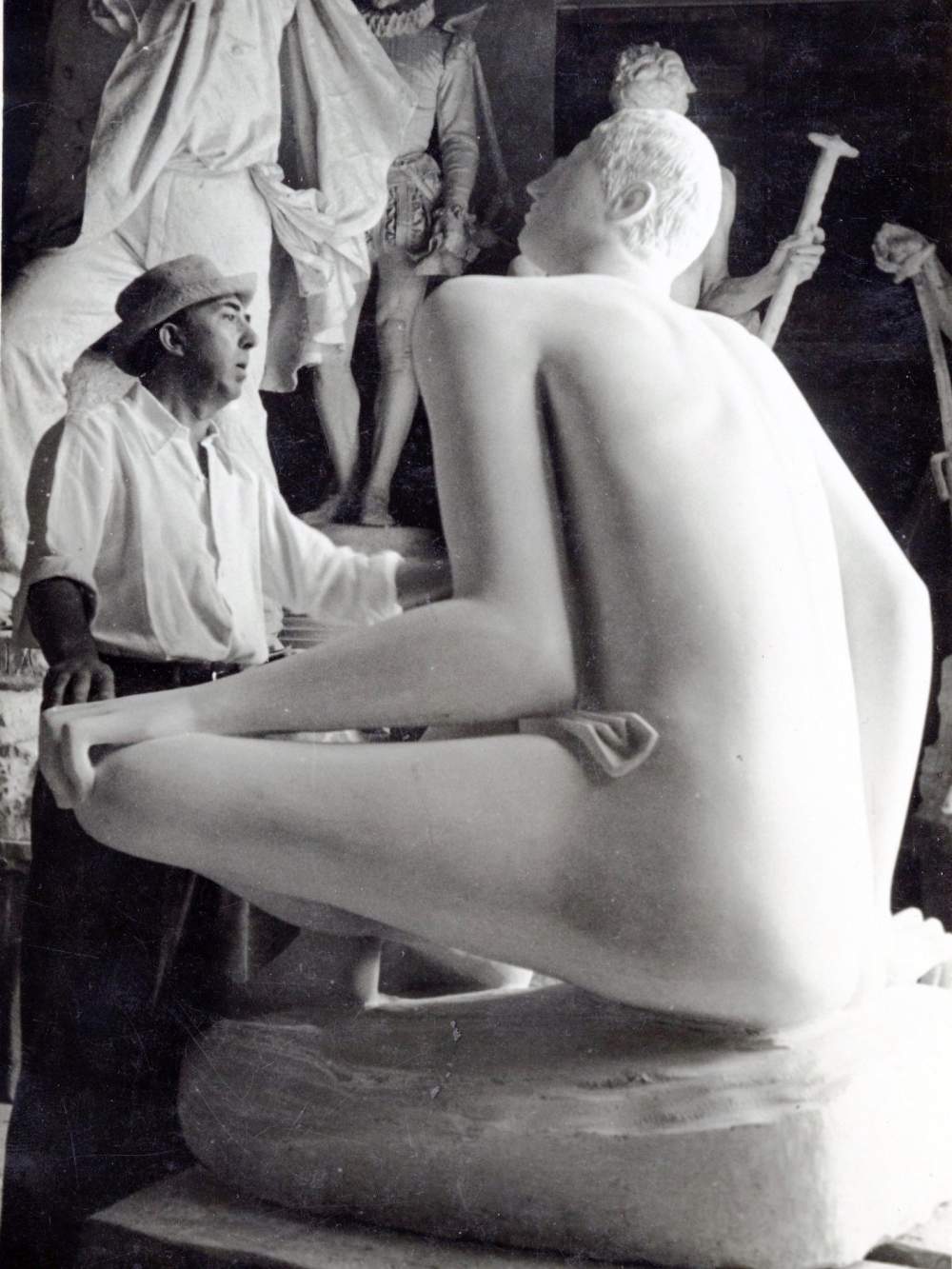

Arturo Martini con «Palinuro»