Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Edek Osser

Leggi i suoi articoliTra pochi giorni, entro giugno, la Camera, come già il Senato lo scorso 3 maggio (cfr. lo scorso numero, p. 1), dovrebbe approvare definitivamente la legge che cambia le regole per l’esportazione dei beni culturali. Due le principali innovazioni: la possibilità di esportare liberamente opere di autori non più viventi realizzate negli ultimi 70 anni (prima erano 50) e qualunque oggetto d’arte che un’autocertificazione affermi di valore non superiore a 13.500 euro (salvo intervento delle Soprintendenze). Su questa legge è esplosa una forte polemica: in sostanza queste norme, chieste da tempo e concordate con antiquari e case d’asta, sono avversate soprattutto da quegli storici dell’arte (come Salvatore Settis e Tomaso Montanari) che vedono in questa parziale liberalizzazione una resa al mercato e il rischio di impoverire il nostro patrimonio artistico. Inoltre vengono paventate difficoltà pratiche, come quella di appurare la data di esecuzione di un’opera (spesso incerta), anziché la decorrenza dalla data (sempre certa) della morte dell’artista. In questa polemica si inseriscono, con impostazioni diverse e più ampie, vari sostenitori di tendenze liberalizzatrici tra cui la direttrice della Galleria Borghese a Roma, Anna Coliva, unica a essere confermata nel suo ruolo dal concorso internazionale del Mibact che ha scelto i nuovi direttori dei venti maggiori musei italiani.

Dottoressa Coliva, che cosa pensa della nuova legge sull’esportazione che ha modificato le regole del Codice dei Beni culturali?

Circa il passaggio dai 50 ai 70 anni, non credo che questo porti a depauperare il nostro patrimonio culturale e riguarda l’arte moderna/contemporanea, che rappresenta un problema a parte. Mi lascia invece molto perplessa il valore minimo di 13.500 euro e soprattutto l’autocertificazione. Chi controlla la corretta e rigorosa applicazione delle regole? È sempre la solita questione: un Paese che si dà migliaia di leggi e regolamenti, in tutti i campi, senza prima dotarsi di strumenti certi ed efficaci per farle rispettare. Il risultato finisce sempre per essere il «laissez faire».

Quindi lei pensa che sia ancora valida e importante la nostra vecchia legge di tutela?

Importantissima ed esemplare per tutti i Paesi d’Europa dove le nostre leggi di tutela hanno fatto scuola e salvato molta parte del patrimonio del nostro Paese. D’altra parte il fidecommisso, antenato delle leggi di tutela, nacque per volontà degli stessi creatori delle grandi collezioni. L’esigenza di norme di tutela è nata in Italia per la specificità della nostra cultura, che si è espressa specialmente attraverso le arti figurative. La pittura, la scultura, l’architettura e il paesaggio «disegnato» hanno forgiato la nostra storia più di qualunque altra in Occidente. Quindi i suoi «prodotti», i nostri beni culturali, hanno più che altrove il compito di rappresentare la nostra identità presente e futura. Per la nostra cultura non furono solo beni di grande valore monetario, come per le Nazioni che costruirono i propri musei comprando o conquistando con potere o con denaro le opere d’arte, ma un insostituibile valore identitario.

Fino a un paio di secoli fa l’Italia è stata la maggiore produttrice dei beni artistici più apprezzati ed era quindi il grande serbatoio del commercio internazionale. Per questo non ritengo corretto, proprio per il valore intrinseco della notifica che è storico e culturale, porre vincoli monetari. Valore identitario e valore monetario, specificamente per l’arte italiana sino all’Ottocento, non è detto che coincidano. Per esempio: può essere considerata inalienabile l’opera d’arte nata storicamente per un luogo e sorta dalla sua stessa storia, magari una pala d’altare di mediocre fattura che nessuno comprerebbe, neppure a 13.500 euro, perché ha scarsissimo valore commerciale ma un altissimo valore storico e culturale. Questo credo fosse lo spirito delle nostre leggi di tutela. Per le stesse ragioni, ritengo del tutto insensata la notifica e il diniego all’esportazione di opere, anche antiche, ma già dall’origine dipinte in serie per i collezionisti. Bisogna depenalizzare il mercato, per eliminare gli ostacoli al collezionismo interno. Di fatto c’è una tendenza inconsapevole e pregiudiziale a un’equivalenza di mercato con illegalità. Questo è un gravissimo errore di cultura: penalizza il collezionismo che è legale e chiede che le istituzioni aiutino a garantirne la trasparenza. Quello illegale non è mercato, è crimine e il crimine danneggia per primo il mercato stesso. Nella repressione del crimine istituzioni e mercato devono essere alleati.

Allora quale può essere la soluzione?

La competenza. Negli uffici esportazione devono andare i massimi competenti tecnici dell’Amministrazione, com’era d’altra parte sino a quando nei ranghi di storico dell’arte o archeologo del Ministero si entrava solo dopo la specializzazione e per durissimo concorso, senza le facilitazioni normative degli ultimi vent’anni (lauree generiche, riqualificazioni, corsi-concorsi ecc.). E come è ancora, e sempre più, all’estero, dove anche in questo campo non siamo più competitivi. In tutti i campi la vera arma vincente è la massima competenza, è questo che rende competitivi, anche nei confronti del mercato. Infatti in passato la conflittualità tra esperti dello Stato e mercanti non era così accesa, vigeva il reciproco riconoscimento e rispetto delle competenze. Questo non impediva l’uscita clandestina di opere, ogni legge può essere aggirata, ma lo rendeva più difficile.

Da qualche anno i nostri uffici esportazione sono diventati troppo lenti, e comunque non adeguati alle necessità del mercato. È la burocrazia la causa di questo ingorgo?

No, è la paura. L’insicurezza nel giudizio. Agli uffici esportazione sei senza rete, senza libri e immagini di confronto. Devi giudicare con il tuo occhio e con le tue conoscenze. Devi poter riconoscere all’istante se l’opera che hai di fronte è un originale, una replica, un’opera primaria e identitaria di Luca Giordano o una produzione di serie destinata al mercato; ma anche capire subito il valore di quella debole pala d’altare, valutata meno di 13.500 euro. Le commissioni di esportazione devono rappresentare un punto d’arrivo per un funzionario, non una sinecura fastidiosa, perché lì si è in prima linea. Si raccontano storie eroiche su questi cimenti, svelamenti e riconoscimenti clamorosi; e anche sugli errori. Quello che non deve esserci è una notifica e blocco indiscriminato dettato solo dalla paura di sbagliare. O dal voler fare, a prescindere, la faccia feroce. Non va dimenticata neppure un’altra delle determinanti all’origine del blocco della circolazione dei beni: un vincolo esteso destinato, nei piani di allora, a formare raccolte pubbliche. Il risultato fu che queste «musealizzazioni» non ci furono mai, si formò invece una quantità di vincolato inerte su opere di ogni tipo di proprietà privata. Si tratta di una mole ingente che non ha nessuna utilità per il Paese e dovrebbe costituire una reale preoccupazione pratica.

La nuova legge riguarda soprattutto l’arte contemporanea e cerca di rendere più aperto, più libero il mercato, almeno per le opere realizzate nel secondo dopoguerra. Pensa che l’arte contemporanea non abbia bisogno della tutela assicurata a quella precedente?

Penso che qui davvero bisognerebbe avere il coraggio di reimpostare il problema del vincolo e del divieto di circolazione recuperando le ragioni più vere e più forti delle leggi di tutela: quelle identitarie. Credo che parlare di identità nazionale per l’arte a partire dalla seconda guerra mondiale (ma forse dagli anni Trenta) non solo è insensato per l’arte stessa e per il patrimonio nazionale, ma è dannoso. Non serve che a creare fenomeni di grave provincialismo e non ne abbiamo certo bisogno. Basti vedere che cosa è successo nei Padiglioni Italia delle ultime Biennali (che per fortuna l’edizione di quest’anno ha riscattato), quando si è voluto imporre il «valore» dell’italianità, che poi significa sfruttare l’arte del passato prodotta da quegli italiani che non siamo più, piuttosto che lavorare sul presente. Campare mostrando a pagamento il cadavere della nonna, come disse Joyce. Risultato: si è passati dal più deprimente provincialismo allo sberleffo autoinflitto, alla retorica autarchica. Meglio di no. Si può davvero affermare, senza tema del ridicolo, che Schifano, Scheggi, Fontana, Rauschenberg, Warhol, Picasso dopo gli anni Trenta, Giacometti, Kounellis e tutti gli altri, rappresentino identità nazionali? Certamente rappresentano orgogli nazionali, da far circolare il più possibile per renderli conoscenze internazionali. Pena condannarli all’irrilevanza, alla marginalità. E non credo che liberalizzare le opere dagli anni Cinquanta possa depauperare il nostro patrimonio nazionale, secondo lo spirito che ispirò la legge di tutela. La produzione artistica infatti, da allora, non ci ha visti certo tra i massimi protagonisti. Probabilmente il nostro patrimonio avrebbe solo da guadagnarne.

Ma quasi tutti i Paesi hanno vincoli temporali all’esportazione.

E cosa significa? Contenuti forti possono far cambiare le regole. Così come l’Italia si fece carico delle originarie leggi di tutela servite di modello a tutto il mondo perché ci veniva riconosciuta autorevolezza culturale, così ora che il concetto di arte è totalmente mutato, e sono stati gli artisti a mutarlo, potremmo porci come Paese guida per formulare una forte proposta di definizione culturale che possa di nuovo essere condivisa. E cioè che nessuna opera prodotta dalla seconda guerra mondiale in poi possa essere vincolata, tranne particolari eccezioni da valutarsi singolarmente. La nozione politico-nazionale di arte francese, italiana, americana ecc... deve essere superata dalla nozione culturale. Ma per affermarlo ci vuole coraggio intellettuale e autorevolezza culturale: quella dei nostri padri fondatori. Non se ne vede più molta in giro.

Altri articoli dell'autore

Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane

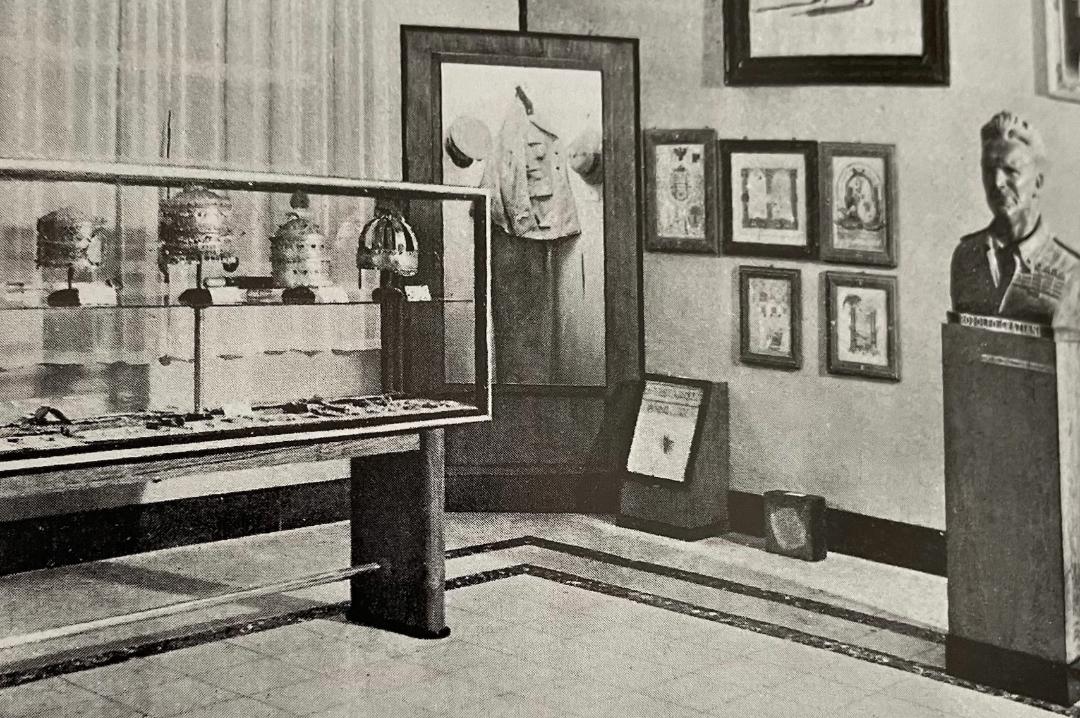

Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi

L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?

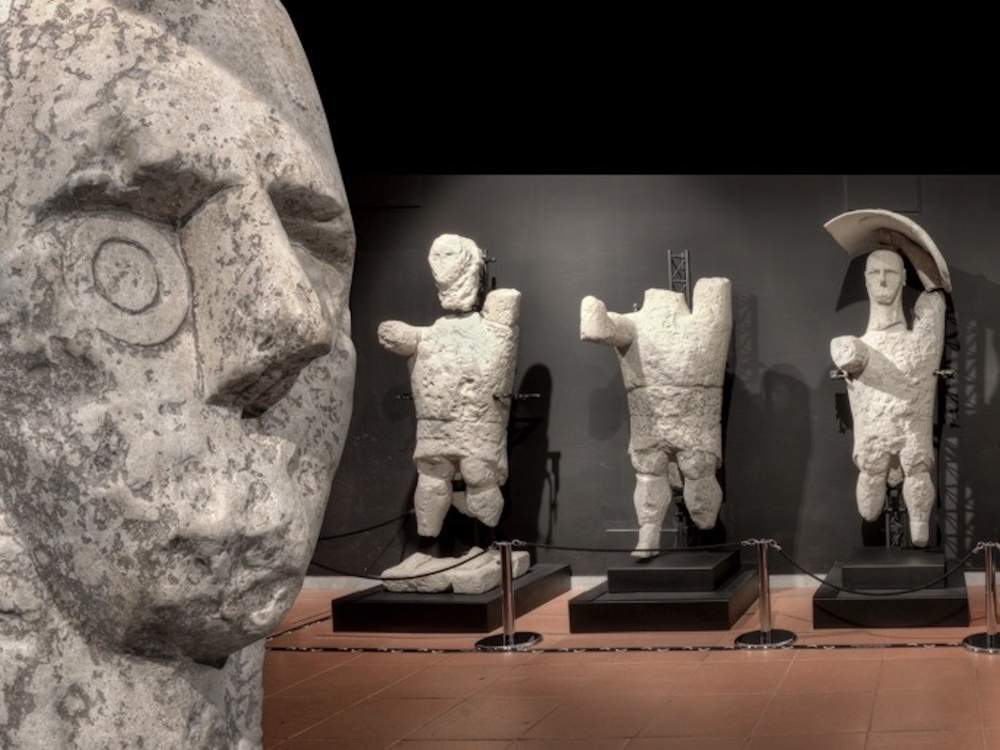

Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis