Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Maria Letizia Paiato

Leggi i suoi articoliLa memoria di Franco Summa, il suo pensiero e il suo patrimonio artistico sono custoditi con cura. Dietro di lui c’è la Fondazione che porta il suo nome, nata per sua volontà, forse proprio con la lungimiranza di riconoscere quanto fosse importante preservare, promuovere e valorizzare il proprio lavoro già in vita. Un impegno volto a offrire al pubblico una guida nel segno di un’arte sociale, a sostegno della ricerca e della formazione.

Dall’anno della scomparsa dell’artista, avvenuta nel gennaio 2020, la Fondazione Summa ha promosso numerose iniziative per diffondere la conoscenza della sua opera. Tra queste, l’apertura della sua abitazione e studio, oggi Casa Museo, che da novembre 2024 è accessibile anche tramite audioguide in italiano e inglese, realizzate in collaborazione con eArs. La Fondazione organizza regolarmente visite aperte al pubblico, spesso in sinergia con enti e istituzioni locali, nazionali e internazionali.

Tra le collaborazioni più significative, spicca quella avviata lo scorso anno con Adsi-Associazione Dimore Storiche Italiane, di cui la Fondazione è socia, che ha visto la partecipazione all’apertura straordinaria in occasione della XV Giornata Nazionale, lo scorso maggio. Sabato 11 ottobre 2025 è in programma la IV edizione di «Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro», un evento unico che offrirà l’opportunità di sfogliare l’archivio cartaceo della Fondazione, composto da lettere, giornali e fotografie. Tra le ultimissime iniziative in programma c’è la «riattivazione» dell’opera Arco-Baleno nel borgo di Moscufo (Pe), prevista per sabato 9 agosto 2025, esattamente a cinquant’anni dalla sua prima installazione. Questa, come molte altre opere di Franco Summa (quasi tutte, si potrebbe dire), rientra in un più ampio progetto di arte al servizio della società.

Si tratta di un approccio diverso rispetto alle manifestazioni dell’epoca, più correttamente chiamate interventi di arte urbana: opere collocate direttamente nello spazio, non necessariamente create per quel luogo specifico (non site specific) e pensate soprattutto per essere osservate, coinvolgendo lo spettatore tramite la vista. Arco-Baleno, come la Porta del Mare, tornerà a nuova vita nei prossimi anni grazie al sostegno della Fondazione PescarAbruzzo e della Fondazione Abruzzo per le Arti, oltre al supporto del Comune. L’opera si inserisce nel tema della soglia, un concetto profondamente esplorato da Franco Summa, ricco di significati simbolici: la soglia rappresenta un confine tra realtà, un passaggio da uno stato all’altro, spesso associato a transizione, cambiamento e trasformazione. Tematiche care all’artista e strettamente legate agli aspetti architettonici della città, che da sempre è luogo di continui mutamenti e variazioni paesaggistiche.

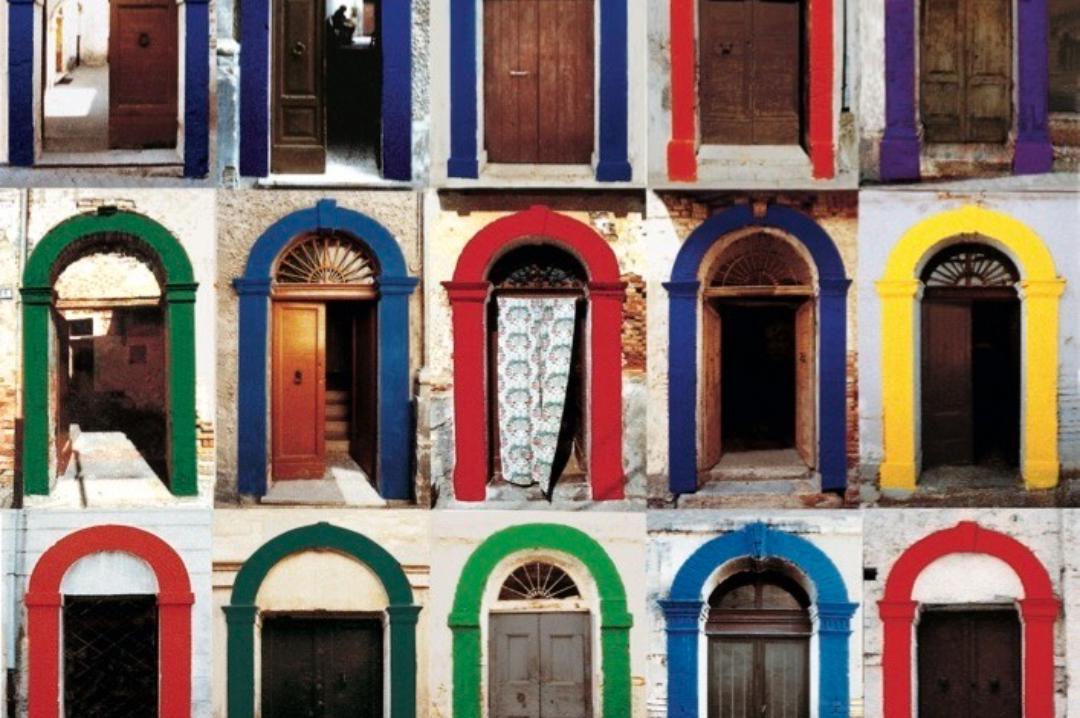

Questo è il fulcro dell’intervento Arco-Baleno. Come era consuetudine per l’artista, nel 1975 il borgo di Moscufo venne letteralmente «attivato» grazie alla colorazione degli archi delle abitazioni con i vivaci colori dell’arcobaleno. Di conseguenza, nel contesto della nuova azione prevista per il 9 agosto, si parlerà di «riattivazione». Questi segni cromatici, applicati sulle aperture arcuate, hanno il pregio di creare un percorso ideale scandito dal colore netto, uniforme, senza sfumature.

Un ritmo, una misura e un’armonia che spesso passano inosservati, nascosti dalla routine quotidiana e dall’alienazione delle attività umane ripetitive. «Grigie», avrebbe detto Summa, architetture da contrastare con la pittura per ridare vita e definizione al luogo, favorendo la riappropriazione dell’ambiente del borgo. Qui si collega il secondo nodo fondamentale di Arco-Baleno: la necessaria partecipazione della comunità locale.

Chi conosce l’opera di Franco Summa sa quanto fu legato a Enrico Crispolti, storico e critico d’arte di rilievo, noto per aver rivalutato il Secondo Futurismo e per aver ideato il concetto di Arte ambientale. Questa definizione, spesso confusa con le più recenti forme di Land e Earth Art, nasce negli anni Settanta, in pieno fermento di arti concettuali (minimalismo, primary structures, poverismo) e di interventi nello spazio pubblico. Per Crispolti, l’arte ambientale prevedeva un’attività di natura antropologica, che coinvolgeva attivamente il rapporto tra opera, luogo e comunità. Per Franco Summa l’attenzione va ben oltre lo studio dell’essere umano, delle sue culture, società e caratteristiche fisiche nel tempo: le persone diventano parte viva e attiva nella creazione dell’opera d’arte. Così, come accadde nel 1975, saranno gli abitanti di Moscufo, con la curatela di Donatella Di Marzio e il supporto dell’Associazione Officina Futuro Aps, a dipingere i ventiquattro archi delle case del centro storico con i dodici colori dell’«Arcobaleno Culturale».

Questo gesto riattiverà i meccanismi di arte sociale ideati dall’artista pescarese, ispirati alle teorie di Crispolti, dove l’attenzione è rivolta al processo e all’azione, più che al risultato finale. L’atto artistico diventa così occasione di aggregazione, ponte tra generazioni, e motore di trasformazione e inclusione. Non è un caso che proprio Enrico Crispolti, insieme a Raffaele De Grada, curò la mostra «Ambiente, partecipazione, strutture culturali» alla Biennale di Venezia del 1976, dove l’intervento di Moscufo fu ampiamente documentato come un esempio significativo e ammirevole di arte concretamente partecipata.

Le iniziative della Fondazione proseguono con una graphic novel curata da Oscar Buonamano, che racconterà in modo originale e inedito il percorso artistico e umano di Summa. Con un linguaggio più popolare, quello dell’illustrazione e del fumetto, la narrazione romanzata non solo omaggia l’amicizia con l’artista, ma punta anche a coinvolgere un pubblico più ampio. Il racconto sarà presentato il prossimo autunno.

Altri articoli dell'autore

Parte dalla sede a L’Aquila e proseguirà a Roma nella primavera 2026 il progetto dedicato a uno dei protagonisti più visionari del fumetto italiano nel 70mo anniversario della nascita

A Palazzo dei Priori, tra i resti della chiesa di San Martino, la personale dell’artista milanese promossa da Karussell

Alla Mole Vanvitelliana la 25ma edizione di una delle rassegne nazionali più importanti del secondo Novecento

Sabato 18 ottobre sono stati annunciati i vincitori del riconoscimento abruzzese: per le sezioni principali, Iacopo Pinelli, Giuseppe Negro, Domenico Ruccia, Sara Zanin, Alessandro Franco e Alessandro D'Aquila. Per i premi speciali, Federica Giulianini, Emilio Cavallini e Michele Montanaro