Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliSarà per noia o per mancanza di alternative o perché l’offerta è migliorata e la comunicazione è più efficace o per un passaparola che ha prodotto una moda o per economia (costa poco e la domenica una volta al mese è gratis) o forse perché prima i visitatori erano davvero troppo pochi, ma Franceschini ha ragione: è un vero boom

Il 2016 del turismo culturale si è aperto con un successo. L’ennesimo. Boom nei musei e nelle mostre durante le vacanze natalizie, e file nei luoghi della cultura statali il 3 gennaio, prima domenica del mese con accesso gratuito, come previsto dal decreto Franceschini in vigore dal primo luglio 2014. Da allora, nelle domeniche gratuite i siti statali hanno accolto 5 milioni di visitatori complessivi: 190mila nella prima data, picco a maggio 2015 con 436mila ingressi, fino ai 260mila di novembre e dicembre scorsi. Ma è l’intero 2015 a essere stato «l’anno d’oro dei musei italiani», come ha annunciato, assai soddisfato, il ministro Dario Franceschini.

I numeri sembrano parlare chiaro: 42,9 milioni di visitatori nei circa 400 musei e siti archeologici statali segnano un +6%, con un aumento di 2,2 milioni, rispetto al 2014 (in cui erano stati 40,7 milioni; 38,4 milioni nel 2013, secondo i dati ufficiali del Mibact). A questo corrisponde un incasso complessivo di circa 155 milioni di euro (135 milioni nel 2014, 126 nel 2013), «che torneranno interamente ai musei, ha specificato Franceschini, attraverso un sistema premiale che favorisce le migliori gestioni e garantisce le piccole realtà». Si migliora così la già ottima performance del 2014, che aveva visto un aumento di 2 milioni di visitatori rispetto al 2013.

Ma è da vent’anni esatti che i musei statali ampliano il proprio pubblico: nel 1996 (primo anno di cui l’Ufficio Statistica del Mibact fornisca dati complessivi) i visitatori erano 25 milioni, 30,1 milioni nel 2000, 33 nel 2005, 37,3 nel 2010. Legittima quindi la soddisfazione di Franceschini: rispetto al 2014, oggi tutti i numeri sono in positivo, anche gli incassi (+14%) e gli ingressi gratuiti (+4%), «e non siamo in presenza di una tendenza internazionale, sottolinea il ministro, anzi siamo in controtendenza se si guarda ai dati usciti sulla stampa estera» (cfr. articoli sulla situazione in Gran Bretagna, Francia e Spagna a p. 6).

Per quanto riguarda i dati di affluenza nei luoghi della cultura statale, regione per regione, nel 2015 domina come sempre il Lazio con i suoi quasi 20 milioni di visitatori (con il Colosseo oltre i 6,5 milioni di visitatori: +6%), seguito a distanza da Campania (Pompei a poco meno di 3 milioni: +12%) e Toscana (Uffizi a quasi 2 milioni: +2%), rispettivamente poco sopra e poco sotto i 7 milioni.

Ma tra tutti è il Piemonte, con i suoi quasi 2 milioni di accessi, a crescere percentualmente di più (+10% di visitatori e +61% di introiti), con due musei nella top ten (la Reggia di Venaria ma soprattutto il nuovo Egizio, che segna addirittura un +170% dal 2005 a oggi). Cresce meno la Lombardia a 1,5 milioni, con un +4% che, nell’anno di Expo, è forse un po’ modesto (Cenacolo vinciano capofila, a 420mila ingressi; seconda Brera, a 285mila: sempre troppo pochi).

Tra i luoghi ad accesso gratuito, primo è il Pantheon, visitato da un milione di turisti in più rispetto al 2014 (7,5 complessivi: e si sta ora discutendo l’introduzione di biglietto e accesso controllato, anche per ragioni di sicurezza), seguito dal Parco di Capodimonte a Napoli e dal Parco del Castello di Miramare a Trieste.

Questa crescita, continua e inesorabile, che certo allieta in momenti per altri versi inquesti come i nostri, fa però sorgere non poche domande. Possibile che gli italiani siano diventati improvvisamente appassionati di musei? E non solo di spazi permanenti, perché anche le mostre conquistano turisti e cittadini, soprattutto in occasione delle festività, e provocano lunghe code che mandano in sollucchero assessori e uffici stampa. Ed è tutto un «Successo mai visto», «Record», «Siamo ormai una città turistica».

Tutto vero. Ma quali sono le spinte, quali i processi, quali le ragioni più o meno palesi? Perché, ovvio, accanto a questi dati trionfalistici ci sono quelli, apparentemente inconciliabili, dell’abbandono scolastico, del digital divide, del calo dei biglietti in cinema e teatri, della disaffezione alla lettura.

Qui, ad esempio, i dati Istat raccontano di un calo iniziato nel 2011. Nel 2015 il 42% delle persone con più di 6 anni (circa 24 milioni) ha letto almeno un libro in un anno: erano il 46% soltanto cinque anni prima. I «lettori forti» (che leggono almeno un libro al mese) sono stati il 13,7% dei lettori nel 2015, ma erano il 14,3% soltanto un anno prima. Se i lettori tendono a diminuire, chi visita musei e mostre è un cittadino che legge sempre di meno? O assistiamo invece a una nuova polarizzazione tra colti e incolti, tra interessati e disenteressati agli eventi culturali, tra chi ha strumenti di interpretazione e chi ne ha sempre meno?

Daniele Jalla, presidente di Icom-Italia e neoconsigliere d’amministrazione dei Musei Reali di Torino (la nuova intitolazione del Polo Reale, 19mo tra i musei statali più visitati nel 2015), mette in luce aspetti positivi e negativi. Da una parte, l’accresciuta fruizione della cultura certifica le azioni positive compiute su molti musei in anni recenti, attraverso il loro «svecchiamento, anche nelle architetture e negli allestimenti che richiamano un pubblico più largo», ma è anche «l’esito di una moda ormai consolidata, quella delle grandi mostre “da visitare”, anche per chi soltanto pochi anni fa mai avrebbe varcato lo porte di un museo o di un’esposizione d’arte». Dall’altra parte, però, i dati trionfalistici sono spesso troppo concentrati sui vertici della classifica, mentre sulla gran parte dei musei «minori» non abbiamo dati certi: «Ci manca il polso complessivo, l’osservatorio è troppo parziale. A questo si aggiunge il fatto che l’enfatizzazione sul pubblico e sui numeri in crescita, per quanto sicuramente positivo e apprezzabile, rischia di nascondere una situazione molto grave sulle strutture e sul personale. I musei italiani sono un gigante con i piedi d’argilla: lo stesso personale è limitatissimo, e lo si è visto nei concorsi recenti. Sotto i 40/50 anni sono pochissime le persone che hanno potuto fare una vera esperienza direttiva. L’emergenza dei musei è ancora e sempre il “turn over”».

È uno strano dibattito quello che riguarda musei e mostre, in cui i gridi d’allarme e le litanie costanti sulla crisi e sulle prospettive fosche di iniziative e istituzioni grandi e piccole (ma soprattutto piccole) convivono con le fanfare dei vernissage museali ed espositivi. I «grandi eventi» rischiano così di distogliere l’attenzione da tutte quelle realtà che manifestano ritardi, inefficienze o risultati sotto le attese, di cui si tende a non parlare.

Lo conferma Massimo Vitta Zelman, presidente di Skira, tra i protagonisti dell’organizzazione di grandi mostre dal successo variabile: ottimi risultati, a Milano durante Expo, per «Leonardo», deludenti invece per «Arte lombarda dai Visconti agli Sforza» (così come sotto le attese è, a Roma, l’affluenza a «Balthus», organizzata da Electa): «Questi numeri troppo spesso trionfalistici sono il segnale di una crescente polarizzazione. Alcuni eventi, sostenuti da contenuti e sedi adatte e magari da buoni uffici stampa, ottengono un meritato successo; ma crescono dall’altro lato i toni grigi, il vasto campo degli eventi che non riscuotono interesse, catalizzato dagli appuntamenti blockbuster. Rispetto al recente passato non noto però dei reali cambiamenti, neanche nei numeri assoluti: assisto piuttosto alla tendenza a cavalcare mediaticamente i successi, trascurando tutto il resto, che ne rimane schiacciato».

Questa lunga stagione di crescita e di successi rischia così di essere distorta nella sua comprensione da una retorica che tende a piegare i dati reali a vantaggio della loro resa mediatica. Già la scorsa primavera, il Comune di Roma annunciava: «Pasqua 2015 è stata una bellissima giornata di festa nel segno della cultura. Chiude un weekend straordinario: 20mila visitatori in due giorni». Analoghe dichiarazioni salutavano i successi delle città turistiche italiane e i record di visite, da Milano a Firenze, da Venezia a Napoli (città in cui proprio l’inedito successo faceva riconoscere all’assessore Daniele che «i servizi non sono all’altezza di una città turistica»). E così per ogni festività o ponte: successo più di prima.

«Assistiamo a un risveglio di varie realtà locali, di vera e propria riappropriazione da parte delle comunità, riconosce Rosanna Cappelli, direttore generale della divisione arte, mostre e musei di Electa. Mi duole verificare che si limita perlopiù al Centro-Nord. Roma è in una crisi profonda, che si sta manifestando in maniera più rapida di quanto forse ci attendessimo, in diretta conseguenza delle recenti vicende politiche. Mantiene ovviamente i suoi standard, almeno sino a fine 2015, ma tra terrorismo ed enfasi giubilare si è ora verificato un calo. Anche Milano non sta brillando nel campo delle mostre, tuttavia forse questo dipende dal fatto di aver vissuto un boom in anni precedenti, ma anche da un rinnovato spirito civico, sostenuto dalla giunta Pisapia, e da un suo forte sostegno ad altri ambiti, come la musica e il teatro. È Torino invece che è davvero rinata, secondo il binomio tradizionale mostre-musei».

Il capoluogo subalpino è in lunga e costante crescita. Grazie anche all’Ostensione della Sindone e al traino di Expo, il 2015 è stato un anno record, più ancora del 2006 con le Olimpiadi e del 2011 con i 150 anni dell’Unità d’Italia. Ogni festività, ogni ponte recente ha segnato un «record» di ingressi nei musei, a cui durante le recenti festività natalizie si è aggiunto per la prima volta il «sold out» negli alberghi (i dati di «Res Hospitality Business Developers» la indicano come la città italiana più visitata durante le vacanze natalizie). A ulteriore conferma del momento positivo, sono arrivati anche gli elogi internazionali, come quello del «New York Times» che ha inserito Torino, unica italiana, tra i luoghi da vedere nel 2016, anche e soprattutto per i suoi musei più nuovi e meno scontati: Ettore Fico e Camera. Torino oggi è di moda.

Il trend vale anche per le mostre. Se lo scorso anno avevano trionfato «Chagall» a Milano, «La ragazza con l’orecchino di perla» a Bologna e «Frida Kahlo» a Roma, in questo scorcio di stagione è «Monet» alla Gam di Torino a guidare la corsa alla «mostra dell’anno». In 100 giorni, ha già superato i 250mila visitatori e sarà prorogata fino al 14 febbraio (giorno di San Valentino).

Con «Matisse» a Palazzo Chiablese (la prima organizzata da Skira, la seconda da 24 Ore Cultura), ha talmente focalizzato l’attenzione dei visitatori da aver costretto a posticipare a marzo, periodo meno congestionato, la mostra che Palazzo Madama prevedeva per gennaio «Da Poussin agli Impressionisti», con i dipinti dell’Ermitage. «Monet è la punta dell’icberg, sottolinea Massimo Vitta Zelman, che con Skira ha organizzato la mostra. Abbiamo iniziato con la mostra su Degas, arrivata a 180mila visitatori, e proseguito lo scorso anno con i 250mila ingressi di Renoir (28.419 nel periodo Natale Capodanno Epifania, Ndr). Monet sta ora volando verso i 300mila (29.727 tra Natale ed Epifania, Ndr)».

È grazie a queste mostre, curate da Guy Cogeval con le opere del Musée d’Orsay di cui è direttore, che Torino è diventata una delle mete del turismo espositivo nazionale. «Questo obiettivo ha due ragioni, precisa Vitta Zelman: da una parte Piero Fassino che più di qualunque altro sindaco in Italia ha messo con determinazione e coinvolgimento personale la cultura al centro del suo programma; dall’altra, lo straordinario rapporto con il Musée d’Orsay, grazie anche all’amore di Cogeval per l’Italia. Soltanto così è possibile avere opere di vera qualità: nel caso di Monet, almeno 10-15 opere capitali». Anche Zelman pone la qualità al centro del prodotto «mostra», soprattutto quando ha l’obiettivo di raggiungere grandi numeri.

Così è stato, ad esempio, con le mostre «Leonardo da Vinci» (230mila visitatori) e «Giotto, l’Italia» (190mila) a Palazzo Reale di Milano: «Non si può ingannare il pubblico. Va bene il soggetto di grande appeal, ma deve essere supportato dal rigore dell’offerta. È nel nostro interesse di organizzatori privati, che siamo sempre più chiamati a fare mostre che si autosostengono, in assenza di investimenti pubblici, ma che abbiamo un obbligo educativo nei confronti del visitatore e del committente pubblico. Quindi, grandi nomi ma con progetti adeguati: per questo per la prossima mostra a Torino, su Manet, aspetteremo il 2017, quando avremo la certezza di opere davvero importanti; così anche per Milano, per cui stiamo lavorando sul rapporto tra Dalí e la moda e uno straordinario Caravaggio».

Posizione confermata da Rosanna Cappelli: «Sono convinta che le mostre di qualità possano e debbano essere di successo. Non dobbiamo cedere all’idea che le mostre rigorose siano destinate a pochi appassionati o esperti. Non bisogna cedere su questo. Solo così le mostre servono davvero ai musei e al pubblico».

L’immediato futuro confermerà la tendenza? Il successo si estenderà ad altre città, magari al Sud? Per ora, il Colosseo si attrezza: ormai arrivato quasi alla sua capienza massima (con punte di 30mila ingressi al giorno), sta studiando biglietti differenziati per una redistribuzione oraria e stagionale del pubblico (ma per un quadro davvero completo e non soltanto sulla «punta dell’iceberg» virtuosa e vincente, sarà utile attendere i dati della classifica mondiale di «Il Giornale dell’Arte», che ogni anno raccoglie i dati di centinaia di mostre e musei).

Nei prossimi mesi, sul fronte museale si attendono i primi risultati nei 20 supermusei statali «dotati di autonomia». Sul fronte delle mostre, si annunciano «Simbolismo», Escher e Mirò a Milano, «Correggio e Parmigianino» a Roma, oltre a Macchiaioli e Artemisia Gentileschi, e le mostre di Goldin a Treviso...

E forse davvero il «boom culturale» non si interromperà a breve, soprattutto se a dare una mano arrivano anche i tour enogastronomici: secondo i dati appena diffusi, anche la Fiera del tartufo di Alba ha avuto un ruolo importante nel boom di mostre e musei subalpini. Quando si dice «fare sistema».

Altri articoli dell'autore

Allestita alle Corderie dell’Arsenale e in varie sedi di Venezia, la 19ma Mostra Internazionale di Architettura riunisce 300 progetti di 756 partecipanti: «Voglio una Biennale “laboratorio”, in cui formulare un pensiero nuovo»

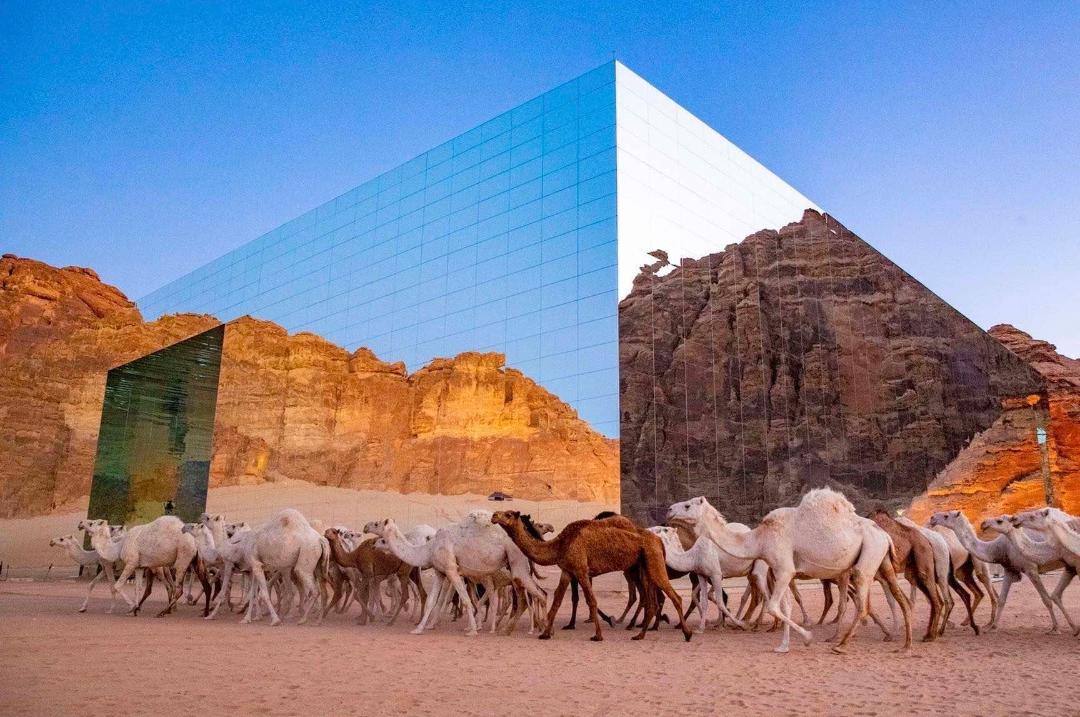

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda

Con il numero di marzo, dopo 200 «Pagelle dei musei italiani», la nostra esperta conclude la sua «indagine sul campo» attraverso allestimenti, illuminazione, servizi, sistemi informatici, caffetterie e bookshop. A tutto ha dato un voto: anche ai fasciatoi nelle toilette

Capitale Europea della Cultura 2025, la «Manchester tedesca», distrutta dagli Alleati e ricostruita come Karl-Marx-Stadt, oggi rilegge sé stessa e il proprio passato urbano. E punta a coinvolgere «la gente» perché faccia sentire la sua voce