Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Camilla Bertoni

Leggi i suoi articoli«Ho scoperto un mondo straordinario di codici nascosti all’interno del tema delle acconciature femminili, un tema a cui artisti di tutte le epoche, in particolare del Rinascimento, citando i classici, hanno dato grandissima importanza. La preparazione di questa mostra è stata occasione di continue sorprese e scoperte, e lo sarà anche per i visitatori». Sono le parole con cui Mauro Mussolin, curatore con Howard Burns e Vincenzo Farinella della mostra «Le trecce di Faustina. Acconciature, donne, potere tra Antichità e Rinascimento», alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari di Vicenza dal 13 dicembre al 7 aprile 2024, sintetizza il risultato di una scelta espositiva inedita.

Quella che ha portato ad approfondire in maniera monografica un aspetto che è risultato fondamentale nell’arte e nella società, legato al modo di considerare e acconciare i capelli femminili. Molto più di qualcosa ascrivibile al «semplice» ambito della moda. «Il tutto, spiega Mussolin, è partito da un’intuizione di Howard Burns, da sempre interessato a questo tema a cui hanno riservato importanza tutte le epoche e dove i pittori, ritraendo le abitudini sociali, a loro volta le influenzavano, caricando questo aspetto di un peso sempre maggiore. Un tema che ha a che fare con moltissimi ambiti, dall’arte alla storia sociale, dei costumi e persino della medicina. Dietro le acconciature c’è tutto il modo di concepire il ruolo della donna nella società, la sua possibilità di esprimere la femminilità in maniera aperta e libera o, al contrario, il suo subire una serie di condizionamenti. Cosa che, come sappiamo, è tema di assoluta attualità».

Non un’antologia, ma un percorso diviso in sette sezioni e otto sale allestite secondo criteri sia cronologici sia tematici. Dopo un prologo che entra nel mito con la «chioma di Berenice», la prima sala racconta la riscoperta del ritratto della diva Faustina Maggiore, moglie dell’imperatore Antonino Pio, incarnazione dell’amore coniugale che con la sua particolarissima acconciatura più di tutte ha influenzato nei secoli (tra le varie «Faustine» quelle di Lorenzo Ghiberti, Filarete, Andrea Mantegna e Giovanni Bellini).

Tra i ritratti più famosi ci sono quelli di Lucrezia Borgia, Isabella d’Este, Vittoria Colonna ed Eleonora di Toledo che raccontano come le stesse donne abbiano veicolato attraverso i capelli valori culturali e modelli di comportamento. La seconda sala ripercorre in sintesi la storia del ritratto femminile nell’arte greca e romana, con grande varietà di acconciature disposte intorno allo splendido «Busto Fonseca» dei Musei Capitolini di donna acconciata «alla Domizia» con i riccioli a cavatappi come le matrone della tarda età Flavia. Mentre nella terza sala le ciocche si liberano e sciolgono, nella quarta ci si confronta con le acconciature maschili.

Nella quinta, focus su Michelangelo: «Non c’è artista più studiato di lui, commenta ancora Mussolin, ciononostante emerge qui un aspetto inedito nell’attenzione che riserva alla raffigurazione dei capelli femminili». Il codice comportamentale e sociale legato ai capelli viene indagato ancora nella sesta sala, nella settima si entra nella contemporaneità con il cinema, infine l’ottava documenta come l’acconciatura di Faustina abbia continuato a esercitare grande fascino anche nell’età neoclassica e, in particolare, nella ritrattistica di Antonio Canova. «Non mi era mai capitato di scoprire così tanti aspetti inediti affrontando un argomento, conclude Mussolin. Le sorprese sono legate alla potenza e alla novità del tema: abbiamo imparato a guardare ciò che da sempre abbiamo sotto il naso, ma che non abbiamo mai veramente visto».

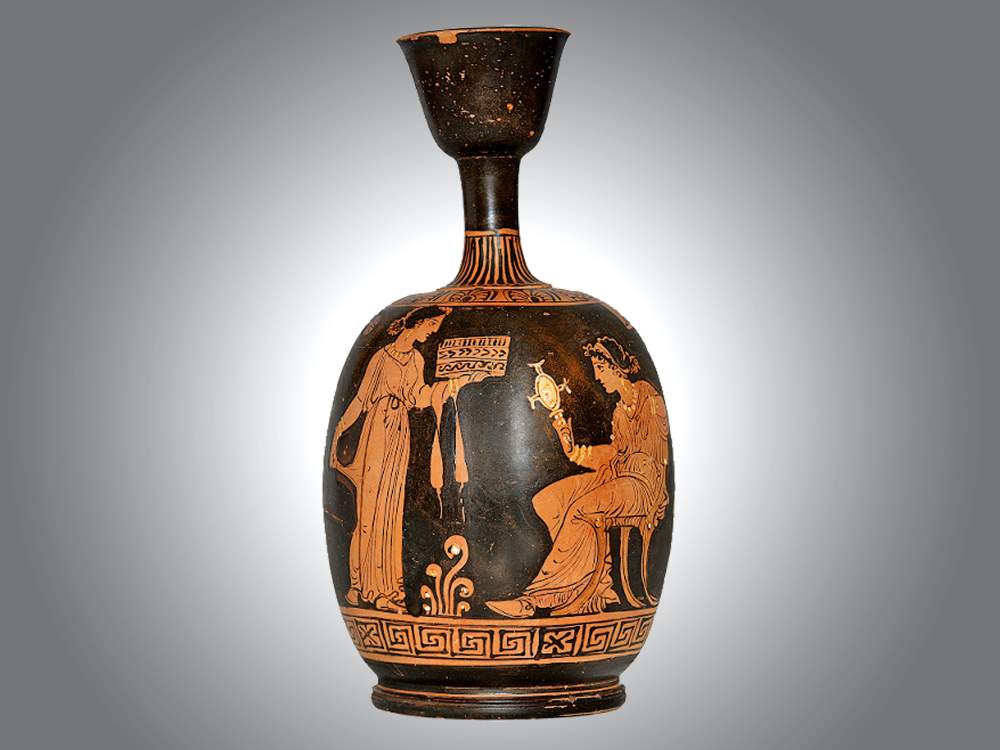

Lekythos ariballica apula a figure rosse con «Donna seduta e ancella stante», Pittore di Karlsruhe B9 (370-360 a.C.). Collezione Intesa Sanpaolo. Archivio Patrimonio Artistico Intesa Sanpaolo. Foto Valter Maino, Vicenza

Altri articoli dell'autore

A cinquant’anni dall’ultima esposizione, torna visibile a Ca’ Rezzonico, dopo il restauro, l’album con 80 disegni dei maggiori artisti del Neoclassicismo, da Camuccini a Canova e Hayez

L’ex soprintendente Vincenzo Tiné ripercorre la grande campagna diagnostica che ha decretato necessario intervenire sul celebre monumento di Donatello di fronte alla Basilica del Santo a Padova. Pe terminare le analisi ed eseguire il restauro l’opera per cinque mesi verrà trasferita, si auspica al più presto, nel Museo Boito

Una scoperta che cambia la conoscenza del territorio: gli scavi eseguiti dagli archeologi hanno restituito 199 tombe che testimoniano una frequentazione del sito nel veronese dall'epoca preistorica fino alla soglia dell'età dei Comuni

Nell’ex struttura di produzione energetica di Dro (Tn) una collettiva e un intenso live program tra performance, workshop e incontri