Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

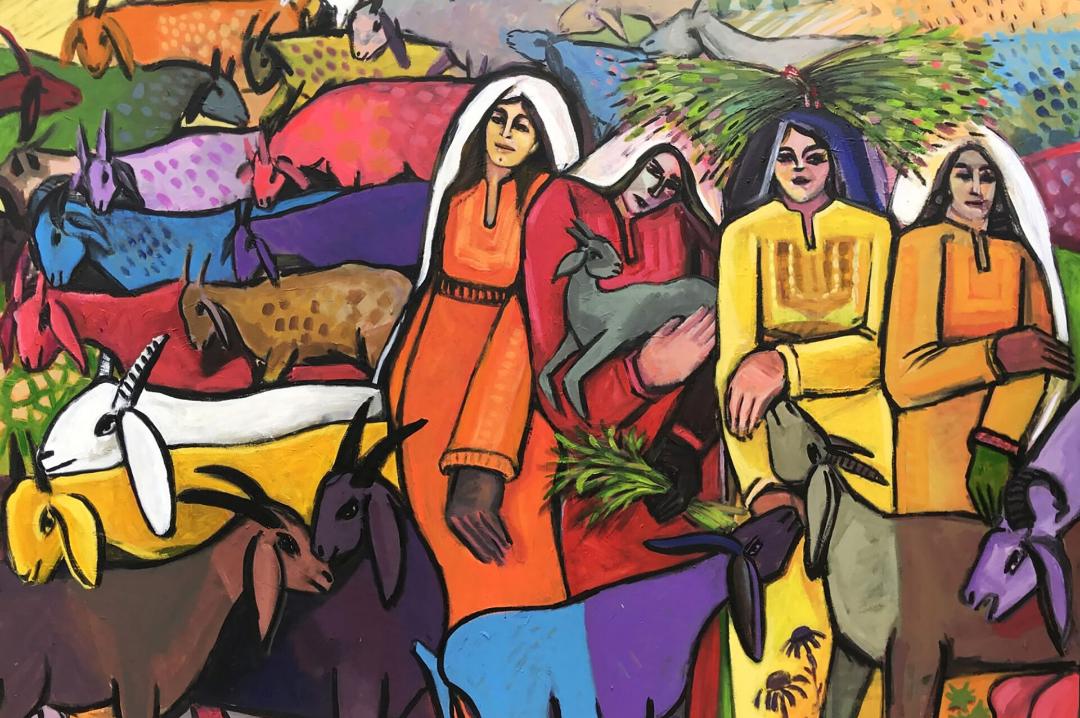

Per gli Aztechi le opere d’arte realizzate con le piume anziché con i pigmenti colorati erano poste fra le più alte espressioni della loro cultura. Eseguiti da artefici detti «amantechi», questi «mosaici» di piume erano destinati alle élite più potenti e facoltose ed erano dei veri status symbol: richiedevano infatti mesi e mesi di lavoro, fatti com’erano di lievi piume colorate, spesso minuscole, fissate su fogli di «papel amatl» a loro volta applicati su una lastra di rame, e presto diventarono in Europa oggetti del desiderio per tutti i nobili e gli eruditi (i Farnese, i Chigi, i Medici, o figure come il gesuita Athanasius Kircher) che amavano allestire Wunderkammer nei loro palazzi, tanto che spesso erano inviate loro come doni di Stato.

Delicatissimi, questi manufatti sono andati in gran parte distrutti, anche per mano dei conquistadores, ma la pratica non si perse e, in quello che era diventato il Vicereame della Nuova Spagna, i missionari francescani e agostiniani capirono che chiedere ai nativi di creare opere d’arte sacra con questa loro tecnica identitaria avrebbe facilitato il dialogo reciproco e -soprattutto- la loro evangelizzazione. Tanto che le immagini che ci sono giunte sono in grande prevalenza sacre, con protagonisti come l’Immacolata, Santa Rita o altri santi. Rarissimi, invece, i ritratti: uno (1665-66 ca), di «Papa Alessandro VII Chigi», documentato dalla corrispondenza tra Athanasius Kircher e il suo interlocutore in Messico Alejandro Favián, è stato esposto al Mudec, prestato nel 2021 per l’inaugurazione del percorso «Milano Globale. Il mondo visto da qui». E l’unico altro esempio oggi conosciuto (anch’esso databile al 1665-1666 ca.), probabilmente uscito dalla stessa bottega, è stato ora acquisito dal Mudec («dopo lunghe ricerche e una rigorosa due diligence in materia di provenienza, condotta con l’approvazione e la collaborazione dell’Ambasciata del Messico in Italia», precisano dal Museo). Raffigura il «Cardinale Giulio Rospigliosi», Nunzio apostolico in Spagna dal 1644 al 1653, nominato nel 1655 Cardinale Segretario di Stato da Alessandro VII Chigi, di cui sarebbe diventato il successore con il nome di Clemente IX. Che si tratti proprio del Rospigliosi, è provato dal confronto con il ritratto, conservato in Palazzo Barberini a Roma, che gli fece nel 1656 il pittore Giovanni Maria Morandi e che dovette servire da modello per le (eccellenti) maestranze messicane.

Da oggi, 13 novembre, l’opera è visibile nel percorso delle raccolte permanenti del Mudec, nella sezione dedicata a Manfredo Settala (Milano, 1600-80), la cui camera delle meraviglie, nota ovunque e visitatissima nel XVII secolo, è in parte esposta qui: in essa si trovavano (oltre al maestoso «Mantello cerimoniale Tupinambá» in piume, dal Brasile, restaurato da «Restituzioni» di Intesa San Paolo e conservato all’Ambrosiana, Milano), anche piccoli «mosaici» in piume messicani, la cui perdita è ora ampiamente ricompensata dalla presenza di questo capolavoro, prova anche della fascinazione esercitata sugli europei dalle tradizioni autoctone delle Americhe.

Il ritratto del cardinale Giulio Rospigliosi per intero, nella sua cornice. Foto: Federico Manusardi

Altri articoli dell'autore

Nella sua sesta mostra con Lia Rumma, il maestro della Scuola di Düsseldorf indaga i limiti e le potenzialità del medium con opere dagli anni Duemila a oggi

The Blank Contemporary Art festeggia i suoi primi 15 anni con una mostra dell’artista californiano a Palazzo della Ragione

In occasione dell’ottavo Festival della pace il Museo di Santa Giulia espone lavori di Mohammed Al-Hawajri, Dina Mattar, Emily Jacir e Haig Aivazian

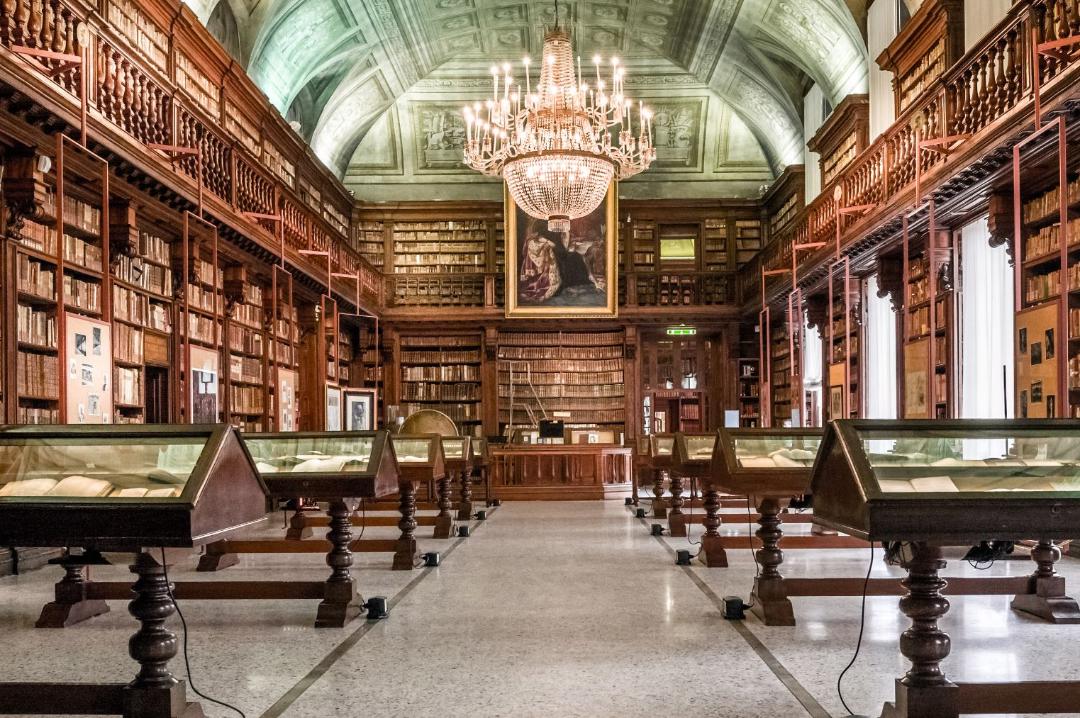

Governo dei flussi e promozione di nuove destinazioni sono le questioni al centro della conferenza promossa dalla Pinacoteca di Brera e da GetYourGuide che avrà luogo il 7 novembre a Milano