Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Marilena Borriello

Leggi i suoi articoliParlare di arte nello spazio pubblico richiama alla mente le grandi committenze che seguirono il Concilio di Trento (1545-63), quando costruire fontane, piazze e sculture serviva prima come dimostrazione di potere e poi come atto estetico. Basti pensare a Roma e al mecenatismo dei suoi papi: Urbano VIII conosceva bene il potere persuasivo delle immagini e la capacità di influenzare il pensiero collettivo attraverso di esse. L’arte urbana diventava così linguaggio politico e autorità visiva, una prima strategia comunicativa. Tre secoli dopo, negli anni Sessanta, il paradigma si ribalta. Intervenire nello spazio pubblico non significa più celebrare, ma mettere in crisi. L’arte esce dai luoghi canonici (museo, teatro, white cube) per sperimentare creazione e partecipazione, riscrivendo le regole del fare e del vedere arte. Il gesto artistico diventa atto di liberazione. Nel 1967, Otto Piene e molti altri artisti contemporanei parlavano di «liberare il teatro dalla dittatura degli architetti» e portare l’arte in luoghi profani: torri, fabbriche abbandonate, miniere, camion, autostrade, alberi. Un’idea radicale e poetica: l’arte non cercava più un contenitore, ma un mondo da attraversare e con cui mescolarsi.

Questo passaggio, dal monumento come segno di potere all’intervento artistico nello spazio pubblico come atto di emancipazione «dal potere», si riflette nella recente evoluzione del Maps (Museum of Art in Public Spaces) di Køge, una cittadina a 35 chilometri da Copenaghen. Fondato nel 1977 per conservare i bozzetti di opere pubbliche, oggi il museo, con la mostra «The Story of Public Art» (fino al primo aprile 2029), ridefinisce il proprio ruolo: apre una prospettiva internazionale e stimola una riflessione sul rapporto tra pubblico, contesto e partecipazione. La mostra, inaugurata in due fasi, la prima il 25 marzo («Dancing in the Streets / On Power»), la seconda il 9 ottobre («Explosions / On Expansion»), esplora un ambito creativo che non si è mai cristallizzato in una disciplina estetica consolidata. L’arte nello spazio pubblico non è un genere, ma una contropratica che già dalla fine degli anni Cinquanta coinvolge teatro e arti visive, dando vita a una nuova estetica: un modo inedito di fare, percepire e vivere l’arte in spazi non convenzionali, andando incontro a un «nuovo spettatore» attraverso esperienze effimere, dal valore insieme etico ed estetico.

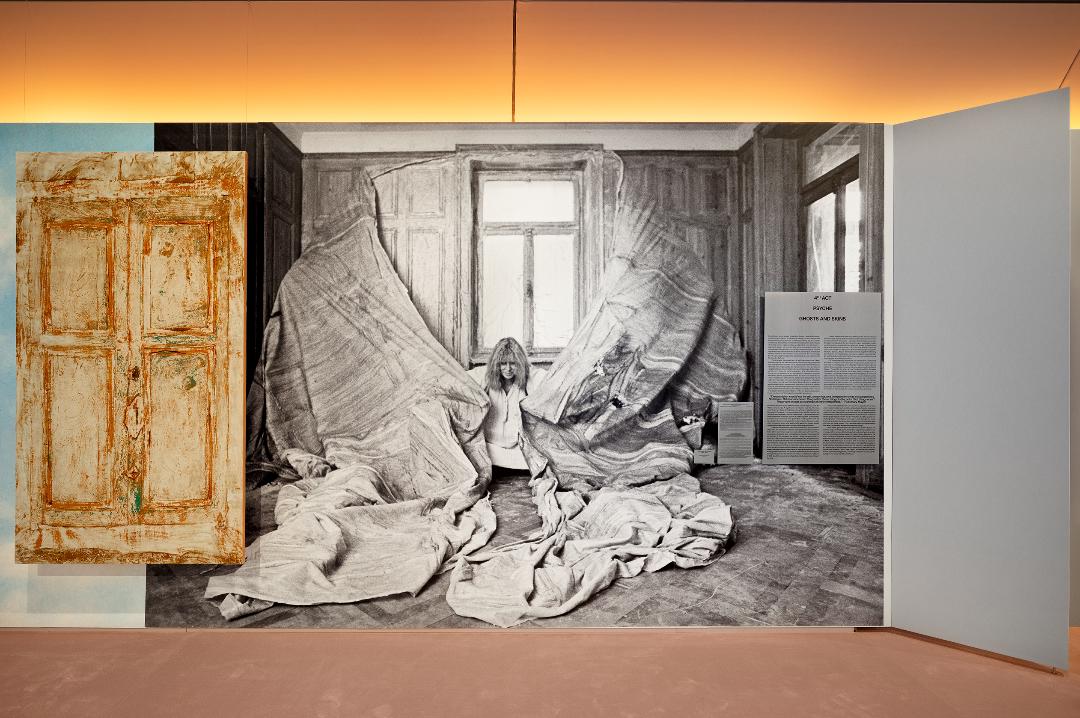

L’approccio adottato dal Maps non è affatto scontato. La suddivisione del progetto in due fasi e in sette atti («Dancing», «Actions», «(Infra)structure», «Psyché», «Messages to the Public», «Social Practice», «On Sanctum») non risponde a un criterio cronologico, ma disegna una mappa concettuale della complessità e delle molteplici declinazioni dell’arte nello spazio pubblico. «Dancing in the Streets (On Power)» è la sezione più articolata e forse la più densa: attraversa linguaggi diversi (dalla performance alla danza, dal gesto politico all’azione collettiva) e raccoglie opere di artisti e artiste che, dagli anni Sessanta in poi, hanno riscritto i confini del fare artistico, spostando l’attenzione dal monumento alla relazione, dal potere alla partecipazione. Al primo piano del museo convivono i lavori di Anna Halprin, Trisha Brown, Mierle Laderman Ukeles, Suzanne Lacy e Pussy Riot con quelli di pionieri come Wolf Vostell, Hélio Oiticica o Franco Mazzucchelli, noto per le sue sculture gonfiabili disseminate negli spazi pubblici italiani negli anni Settanta. Insieme a loro, figure quasi dimenticate come l’artista svizzera Heidi Bucher con le sue «pelli di spazi» («Häutungen», 1970-80), o Rosemary Mayer con i suoi «Temporary Monuments» (1973-77), celebrazioni effimere in tessuto della vulnerabilità e dell’invisibilità, contribuiscono a restituire la forza e la varietà di un’epoca in cui l’arte scende letteralmente in strada per ripensare il proprio linguaggio.

Rosemary Mayer, «Temporary Monuments», 1973-77. Photo: Jan Søndergaard

L’ottavo atto, «To Call Out to the Sky», apre la seconda fase della mostra, «Explosions (On Expansion)». L’attenzione si concentra sulla Land Art e su artisti visionari che hanno scelto lo spazio incontaminato come materia estetica. Deserti, ghiacciai, paesaggi privi di vegetazione diventano scenari in cui l’arte misura la vastità e l’invisibile, trasformando l’isolamento geografico in possibilità immaginativa. Il gesto creativo, inutile e gratuito, diventa gesto poetico. «Sun Tunnels» (1973-76) di Nancy Holt, nel deserto del Grande Bacino del Nevada, è un intervento a prima vista austero: quattro tubi di cemento allineati nel vuoto. Dietro quell’apparente essenzialità si cela un lavoro di anni. Holt, biologa di formazione, costruisce un rudimentale osservatorio solare, in cui i fori nei cilindri seguono le costellazioni e il passaggio del Sole ai solstizi. Di quest’opera dirà di aver voluto «portare le stelle sulla Terra, per poter camminare sopra di esse». Alcune opere evocano esplorazioni improbabili, missioni verso terre sconosciute. «Tele-Mack» (1968) documenta le ricerche di Heinz Mack, artista tedesco e tra i fondatori del movimento ZERO, nel deserto tunisino. Il video mostra Mack mentre installa sculture che riflettono la luce, disposte nello spazio aperto per dialogare con il paesaggio e il sole. Vestito in un abito argentato stile «space-age», l’artista si fonde con l’opera. Le sculture sembrano effetti speciali, ma è la rifrazione della luce solare sulle loro superfici a trasformare il contesto, offrendo allo spettatore una nuova percezione dello spazio e del paesaggio circostante.

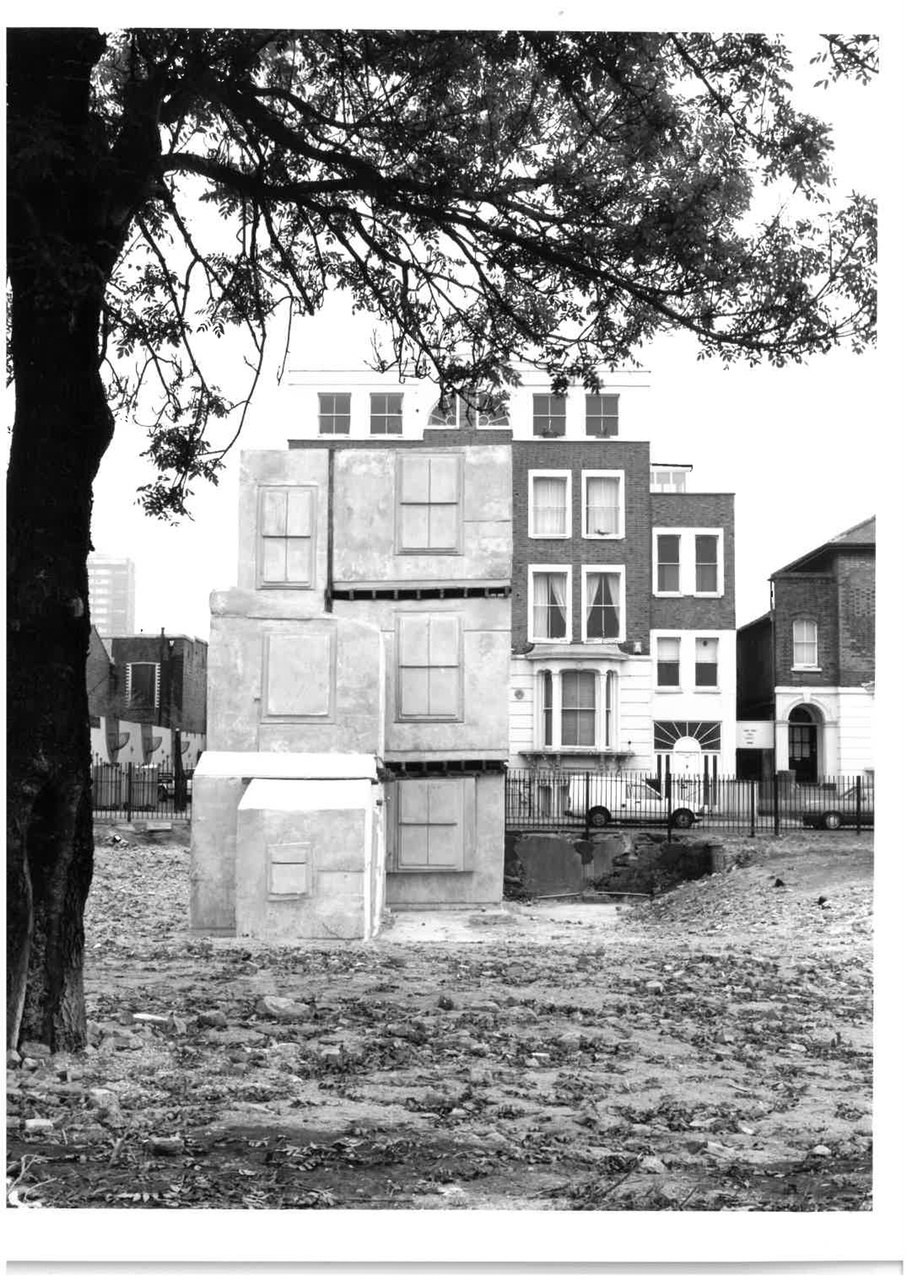

L’esplosione a cui questa sezione rimanda non documenta un semplice spostamento dell’arte verso luoghi inattesi. Come osservava Rosalind Krauss in Sculpture in the Expanded Field (1979), l’arte non si limita a scendere dal piedistallo: si fonde con il contesto, dissolve la specificità del medium e apre nuove possibilità discorsive. «House» (1993) di Rachel Whiteread ne è un esempio: il calco in cemento di una casa vittoriana nel nord-est di Londra, realizzato e poi demolito dopo soli due giorni, trasforma l’architettura domestica in memoria tangibile. Il gesto diventa un atto di resistenza: più che celebrare lo spazio, denuncia la gentrificazione e la speculazione immobiliare a scapito delle comunità.

Rispetto alla prima parte della mostra, «Explosions (On Expansion)» appare meno problematizzata. Tuttavia il valore di «The Story of Public Art» è nella totalità del progetto. Nell’insieme, la mostra è costruita con lucidità e meticolosità critica. Il suo merito principale è interrogare le molteplici declinazioni del rapporto tra arte e vita o, in altri termini, la performatività dello spazio: non una qualità intrinseca del luogo, ma un’attivazione di esso attraverso l’intervento dell’artista e l’esperienza percettiva dello spettatore.

«The Story of Public Art» ricorda che uscire dai luoghi deputati e occupare «spazi-altri» significa elaborare un’idea di arte ambientale come critica del contesto e, al tempo stesso, costruire un nuovo senso di presenza. L’arte nello spazio pubblico non esiste senza chi la esperisce: lo spettatore, con la propria percezione, diventa parte integrante del processo creativo, generando le tracce dell’operazione di presenza da cui l’ambiente stesso trae significato. È in questa partecipazione silenziosa, nello sguardo che si fa gesto, nel passaggio tra chi crea e chi osserva, che «The Story of Public Art» trova il suo nucleo più autentico: la possibilità che l’arte, soprattutto fuori dai suoi confini, diventi un atto di presenza.

Rachel Whiteread, «Demolition of House», 1993. Photo: Steven White