Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Paola Salvi

Leggi i suoi articoliFino al 27 luglio a Torino e a Venezia è possibile ammirare alcuni disegni tra i più spettacolari e iconici di Leonardo da Vinci, esposti in occasione di due mostre di taglio ampio, sia tematico sia cronologico, e in qualche modo sorelle in quanto mirate a evidenziare qualità proprie del corpo umano, alla cui conoscenza e rappresentazione Leonardo ha dedicato il livello più alto della sua attività speculativa, restituita attraverso un’abilità grafica rara.

A Torino, nello «Spazio Leonardo» dei Musei Reali, allestimento informativo permanente dedicato alla collezione leonardiana della Biblioteca Reale (che conserva tra il resto l’«Autoritratto» e il «Codice sul volo degli uccelli»), inaugurato lo scorso 7 marzo al primo piano della Galleria Sabauda, è esposto il celeberrimo «Volto di fanciulla» (1478-85 ca), presunto studio per l’angelo della «Vergine delle rocce» del Louvre, un disegno raffinatissimo, apparentemente semplice nel gesto di una giovane che volge il capo verso lo spettatore, quanto sofisticato nel linguaggio artistico, nella tecnica di esecuzione e nella sintesi che esprime la naturalezza del movimento. Definito «uno dei più bei disegni del mondo» da Kenneth Clark e Bernard Berenson (quest’ultimo si è spinto a ritenerlo «il più bel disegno del mondo»), è realizzato con uno stilo metallico in lega di rame su carta inossata (preparata cioè con polvere d’ossa calcinate e macinate), una tecnica che non consente cancellazioni: ogni segno tracciato rimane e non può essere corretto o attenuato. Ciononostante, con mano sciolta e sicura Leonardo ha schizzato il busto di una fanciulla, riprendendola a partire dalla spalla sinistra e facendole ruotare la testa e gli occhi verso di noi. I segni sommari dell’insieme si addensano a definire il volto con un chiaroscuro impreziosito da piccoli tocchi di biacca nei punti di luce. Ne risulta un viso di grande penetrazione psicologica, caratterizzato da qualcosa di sfuggente nel sorriso e nello sguardo che emanano grazia, dolcezza e decoro, ma anche fermezza e autorità. Alla base di tale facilità di raffigurazione vi sono la solida competenza anatomica di Leonardo, da cui deriva la disinvoltura della torsione del collo e della testa sul busto, l’acuta osservazione di figure reali mediata da un giudizio di proporzionalità, che caratterizza tutto il suo percorso artistico e scientifico, e la ricerca del volume delle figure, dei volti soprattutto, attraverso un chiaroscuro senza tagli netti, ma temperato da gradazioni successive che consentono di immaginare il viso immerso nella luce morbida del crepuscolo o filtrata dalle nubi, o da una finestra «impannata», come più volte il Vinciano ha consigliato nei precetti raccolti nel Libro di Pittura.

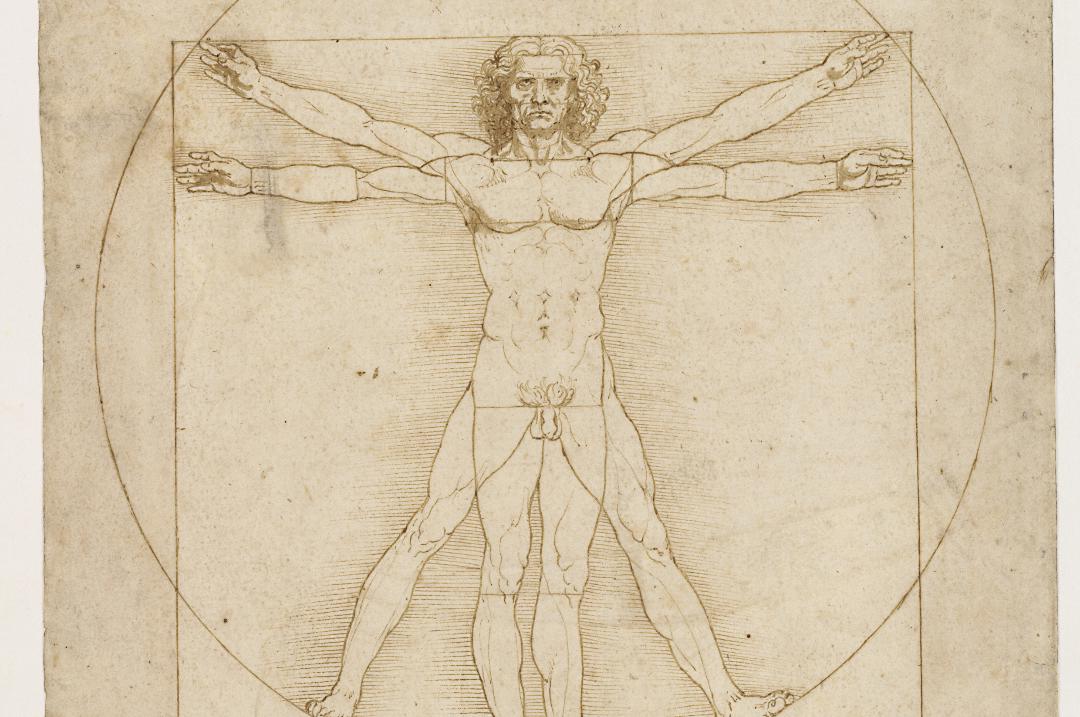

Se a Torino è esposto «il più bel disegno del mondo», a Venezia, alle Gallerie dell’Accademia, nell’ambito della mostra «Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione» (a cura di Guido Beltramini, Francesca Borgo, Giulio Manieri Elia), si può ammirare «il disegno più famoso del mondo», lo «Studio di proporzioni del corpo umano», universalmente noto come «Uomo vitruviano» (1490 ca), impresso sulla nostra moneta da un euro, testimonial di campagne ambientaliste, adottato dalla Nasa per le tute di astronauti, e via dicendo. Non era più stato possibile vederlo dal 2019, dopo la trasferta alla grande esposizione di Parigi per il centenario dalla morte del suo autore. Una teca supertecnologica ne consente una visione «a tempo», per proteggere l’inchiostro ferro-gallico (e quindi soggetto a ossidazione) con cui è realizzato dai danni dell’esposizione alla luce, anche se fredda e contenuta entro i lumen prescritti per l’esposizione dei disegni. Misurato e misurabile (chi scrive ha avuto l’immenso privilegio di poterne verificare sull’originale tutte le misure) è anch’esso un disegno insieme semplice e complesso. Semplice perché, nonostante l’infinità di ipotesi e teorie che gli sono cresciute addosso, e continuano a crescergli addosso, è un canone proporzionale, una «regola», come scrive Leonardo, tema con il quale gli artisti di tutti i tempi si sono trovati e si trovano a confrontarsi. Complesso perché, come è d’uso per Leonardo, riunisce la conoscenza dei massimi autori che lo hanno preceduto con la sua personale riformulazione proporzionale basata sulla misurazione di modelli reali. Sono riconoscibili le teorie di Vitruvio, citato nella nota manoscritta in alto al foglio e per la collocazione della figura nel cerchio e nel quadrato, di Francesco di Giorgio Martini, per la posizione del piede sinistro in perfetto profilo mediale in modo da essere misurabile (il piede anatomico viene infatti ridotto da Leonardo da 1/6, unità di misura secondo Vitruvio e Francesco di Giorgio, a 1/7 dell’altezza del corpo), di Leon Battista Alberti, per la corrispondenza delle principali misure della figura, in altezza e larghezza, con le tabelle («Tabulae») del De statua. Basato su quest’ultimo trattato (come dimostrato dalla comparazione delle suddivisioni del corpo raffigurato), il disegno esplicita i rapporti proporzionali adottati in una nota vergata sotto la figura. È stato supposto che l’«Uomo vitruviano» sia anche un’autorappresentazione dell’artista: l’ipotesi è da considerare seriamente, dato che alcuni anni più tardi egli ha scritto che «Debbe il pittore fare la sua figura sopra la regola d’un corpo naturale, il quale comunemente sia di proporzione laudabile [lodabile]» per correggere quei difetti nei quali ogni artista tende a incorrere per la naturale inclinazione all’automimesi. In questa prospettiva, la sua esposizione a fianco dell’«Autoritratto nudo» di Albrecht Dürer del 1509, proveniente dalla Klassik Stiftung di Weimar, privo di preoccupazioni proporzionali e anzi offerto nella fragilità di un realismo scevro da ogni idealizzazione, offre un’esperienza decisamente unica e suggestiva.

Leonardo da Vinci, «Volto di fanciulla (presunto studio per l’angelo della Vergine delle rocce di Parigi)», 1478-85 ca, Torino, Musei Reali-Biblioteca Reale

Leonardo da Vinci, «Sistema cardiovascolare e principali organi interni di una donna», 1509-10 ca, Windsor

Oltre all’«Uomo vitruviano» la mostra veneziana consente di ammirare altre tre opere raramente visibili di Leonardo provenienti dalle Collezioni Reali di Windsor. Il più eclatante è il grande foglio RCIN 912281 («Il sistema cardiovascolare e i principali organi di una donna» detto anche «Great lady») 1509-10 ca, raffigurante gli organi interni di un busto femminile. È l’unica tavola compiuta che testimonia l’atlante anatomico del corpo umano che Leonardo intendeva realizzare secondo le annotazioni programmatiche che compaiono in vari fogli manoscritti, con riferimento specifico agli indici per materie (che egli chiama «Ordine del libro») e alle dissezioni («natomie», anatomie) che sarebbe stato necessario effettuare. Scrive nel 1509-10 circa: «Adunque è necessario fare più natomie», elencandone 18 tra cui «tre per la natomia delle ossa, le quali s’hanno a segare e dimostrare quale è buso [cavo] e quale no […]. E tre te ne bisogna fare per la donna, nella quale è gran misterio mediante la matrice [l’utero] e suo feto». In questo monumentale disegno (476x332 mm) sono raffigurati per trasparenza, cioè collocati come fossero in un corpo vivente, i principali organi interni del corpo femminile (organizzati in una veduta d’insieme definita dall’anatomia ufficiale del tempo «situs viscerum»), dal sistema cardiovascolare, al fegato e alla milza, alla trachea e i bronchi, al sistema urogenitale. La figura presenta i profili traforati da piccoli buchi, metodo che si utilizzava per il trasporto del disegno su un altro supporto, dimostrando di essere un modello definitivo per realizzare una tavola presumibilmente destinata alla stampa. Le annotazioni ai margini sono riferite ai vari organi e alla funzione riproduttiva: «L’ordine tuo fia col cominciare alla formazione del putto della matrice […] ponendo le parte d’esso secondo li tempi della ingravidazione, insino al parto e come si notrisce, imparando in parte da l’ova che fanno i pollicini [pulcini]». Tale foglio illumina anche sul pensiero di Leonardo in rapporto con i testi dei suoi predecessori. Egli aderisce infatti alle teorie di Galeno, contro Mondino, motivando la sua scelta sulla base della similitudine morfologica tra le gonadi maschili e quelle femminili, da cui, intuisce, doveva derivare una corrispondenza funzionale.

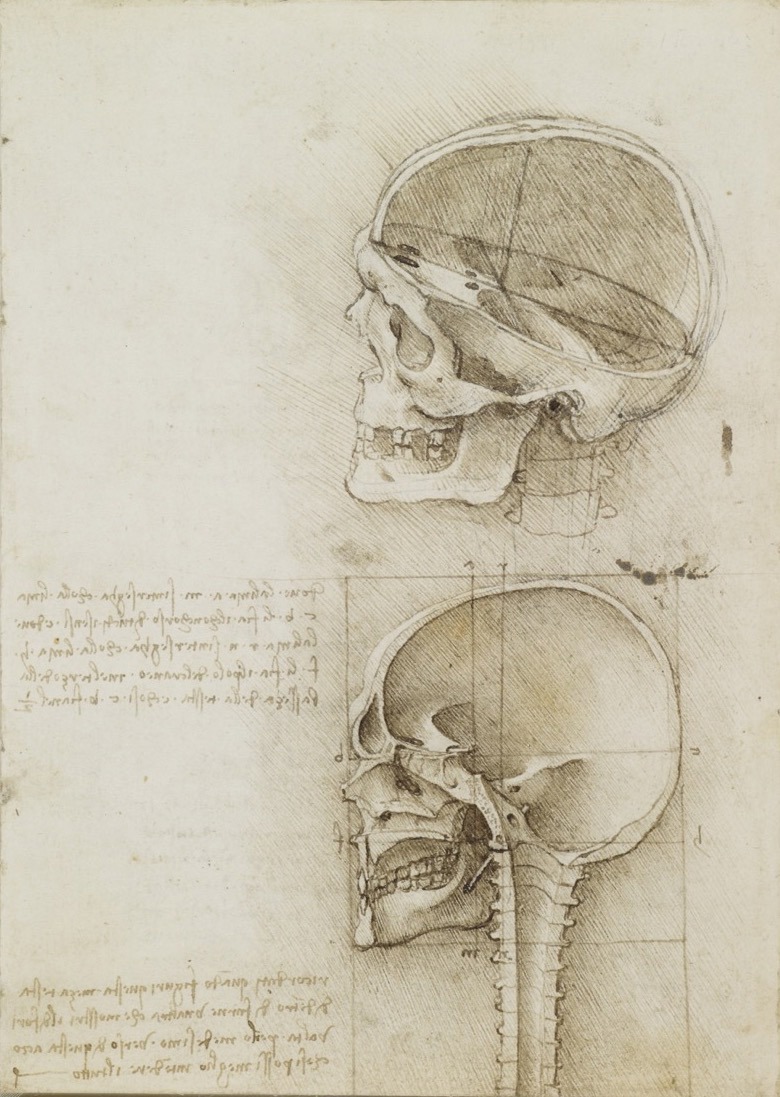

Un altro foglio esposto, RCIN 919057 (1489), d’importante valore metodologico, raffigura il teschio in due vedute. La prima, nella parte superiore del foglio, è dell’intero, in profilo sinistro, con l’emicalotta asportata a mostrare l’interno della cavità con attenzione al punto d’incontro (in corrispondenza dell’osso sfenoide) delle direttrici longitudinale e trasversale, per individuare quello che era considerato il punto di concorso di tutti i sensi (il cosiddetto «senso comune»). Si tratta di una veduta appena scorciata dell’insieme, con un lieve ribaltamento del piano cranico verso l’osservatore (metodo grafico consueto in Leonardo) per far apprezzare il punto di convergenza delle linee (seguendo l’orientamento dei forami e la linea trasversale al cranio si riconosce il punto di vista prospettico). La seconda è una sezione longitudinale mediana della testa e del collo, dedicata all’analisi proporzionale delle strutture interne craniche, della faccia e della porzione cervicale della colonna vertebrale, anch’essa aperta longitudinalmente. I rapporti proporzionali interni sono destinati a una comparazione con i punti di repere esterni, intenzione cui indirizza lo stesso Leonardo in una delle due note presenti nel foglio: «Ricordati, quando figuri questa mezza testa di dentro, di farne un’altra che mostri il di fori, volta per lo medesimo verso di questa, acciò che si possi meglio intendere il tutto». Questa nota richiama il foglio 236 recto delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, realizzato nello stesso periodo (1489-90) e raffigurante la divisione proporzionale esterna «in vivo» dello stesso profilo, non presente però in mostra.

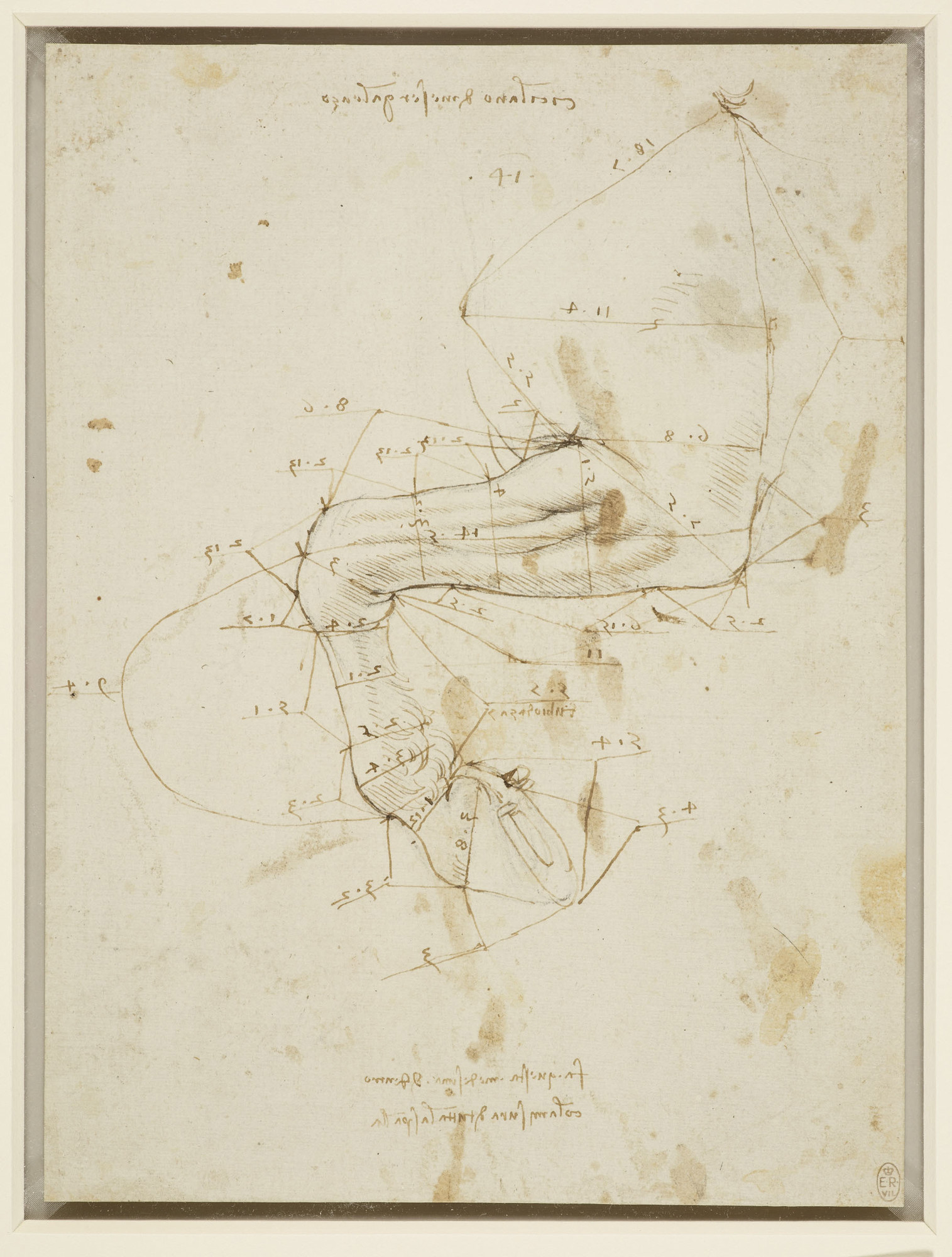

Non meno affascinante è l’altro foglio di Leonardo esposto e proveniente da Windsor, il RCIN 912294, dove il metodo analitico di misurazione, e conseguente rapporto proporzionale tra le parti, è esplicitato sulla zampa anteriore sinistra di un cavallo, di cui Leonardo specifica la razza, «ciciliano» (siciliano), e il proprietario, «di messer galeazzo». Il disegno di Leonardo è affiancato allo studio proporzionale di una mano sinistra distesa di Dürer (1511-13 ca, probabilmente la mano dello stesso artista) proveniente dalla British Library di Londra. Tale confronto mette in luce il metodo analitico di misurazione di singoli membri di un corpo, in questo caso umano e animale, che ha accomunato i due grandi artisti del Rinascimento, recentemente posti a confronto nella bella mostra tenuta all’Albertina di Vienna e dedicata al disegno su carte preparate.

Costruita su un’indagine «eterogenea e forse un po’ eterodossa» («Il Sole 24 Ore Video»), l’esposizione veneziana ha il merito di aver riunito opere di grande qualità ma, nel caso dei fogli di Leonardo, ne risulta diluita l’eccezionalità e la specificità, a partire dalla focalizzazione geografica, la Venezia del Rinascimento, mentre tutti i disegni di Leonardo esposti, compreso l’«Uomo vitruviano», sono stati realizzati a Milano, non senza significati particolari. Tuttavia, l’aver provato a riunire una parte dell’incredibile estensione di temi artistici e filosofici, problemi, contraddizioni che riguardano il corpo e la corporeità in un periodo storico così cruciale non poteva che avere il pregio di generare tante curiosità, da altrove approfondire.

L’esposizione del «Volto di fanciulla» a Torino, in solitaria in uno spazio a lei esclusivamente dedicato, ha il valore di un’eccellenza simbolica nel contesto della mostra costruita sul tema principale della bellezza femminile «Da Botticelli a Mucha. Bellezza, natura, seduzione» (a cura di Annamaria Bava) cui si collega.

Paola Salvi è l’autrice del testo in catalogo sul «Volto di fanciulla» della mostra di Torino, di saggi dedicati all’«Uomo vitruviano» e l’ideatrice e curatrice della sezione permanente «Anatomia di Leonardo» del Museo Leonardiano di Vinci, dove sono esposte realizzazioni tridimensionali con la tecnica della ceroplastica tratte, tra gli altri, da due dei fogli di Windsor esposti a Venezia (RCIN 912281 e 919057).

Leonardo da Vinci, «Sezioni del cranio», 1489 ca, Windsor

Leonardo da Vinci, «Zampa anteriore di un cavallo flessa e con misure», 1490 ca, Windsor