Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Chiara Caterina Ortelli

Leggi i suoi articoliRadicale, poliedrico, inclassificabile, figura centrale delle avanguardie del XX secolo, Raoul Hausmann (1886-1971) è stato tra i fondatori del Dada berlinese e tra i primi artisti multimediali della storia. Dall’8 novembre al 16 marzo 2026 la Berlinische Galerie gli dedica la grande retrospettiva «Vision. Provokation. Dada», in occasione del 50mo anniversario del museo. La mostra riunisce oltre 200 opere che spaziano dai primi lavori espressionisti ai collage dadaisti, fino alle opere tarde realizzate durante l’esilio in Francia, provenienti dalla collezione del museo e da prestiti dal Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne-Château de Rochechouart e di altri importanti istituzioni. Abbiamo intervistato Ralf Burmeister, curatore dell’Archivio Artisti, che ci ha guidati nella lettura del percorso creativo di Hausmann e nella progettazione di una mostra che restituisce la portata visionaria di un artista che ha saputo fondere arti visive, suono, corpo e parola.

Raoul Hausmann è stato una delle figure più importanti dell’avanguardia del XX secolo, noto per aver costantemente superato i limiti dell’arte e rifiutato ogni compromesso, creando un corpus di opere estremamente vario e multimediale. Come ha affrontato l’organizzazione di una mostra così ampia?

L’idea della mostra è nata nel 2023, mentre stavamo riflettendo su come presentare la nostra collezione in occasione del 50mo anniversario del museo. L’ultima grande mostra dedicata a Hausmann risale al secolo scorso: era stata organizzata dall’Ivam (Institut Valencià d’Art Modern) e poi aveva viaggiato in Europa. Nel 1994, la Berlinische Galerie ebbe l’occasione di presentare un’ampia retrospettiva al Martin-Gropius-Bau qui a Berlino. Dopo trent’anni, mi è sembrato necessario mostrare le diverse sfaccettature del suo lavoro, perché Hausmann è una sorta di modello per gli artisti contemporanei: ignorava ogni confine, univa suono e arti visive, danzava, realizzava performance ben prima che si parlasse di performance. Era davvero un artista fuori dal comune e, naturalmente, una delle figure centrali del Dada berlinese.

In che modo il Dada berlinese si differenziava da quello di Zurigo?

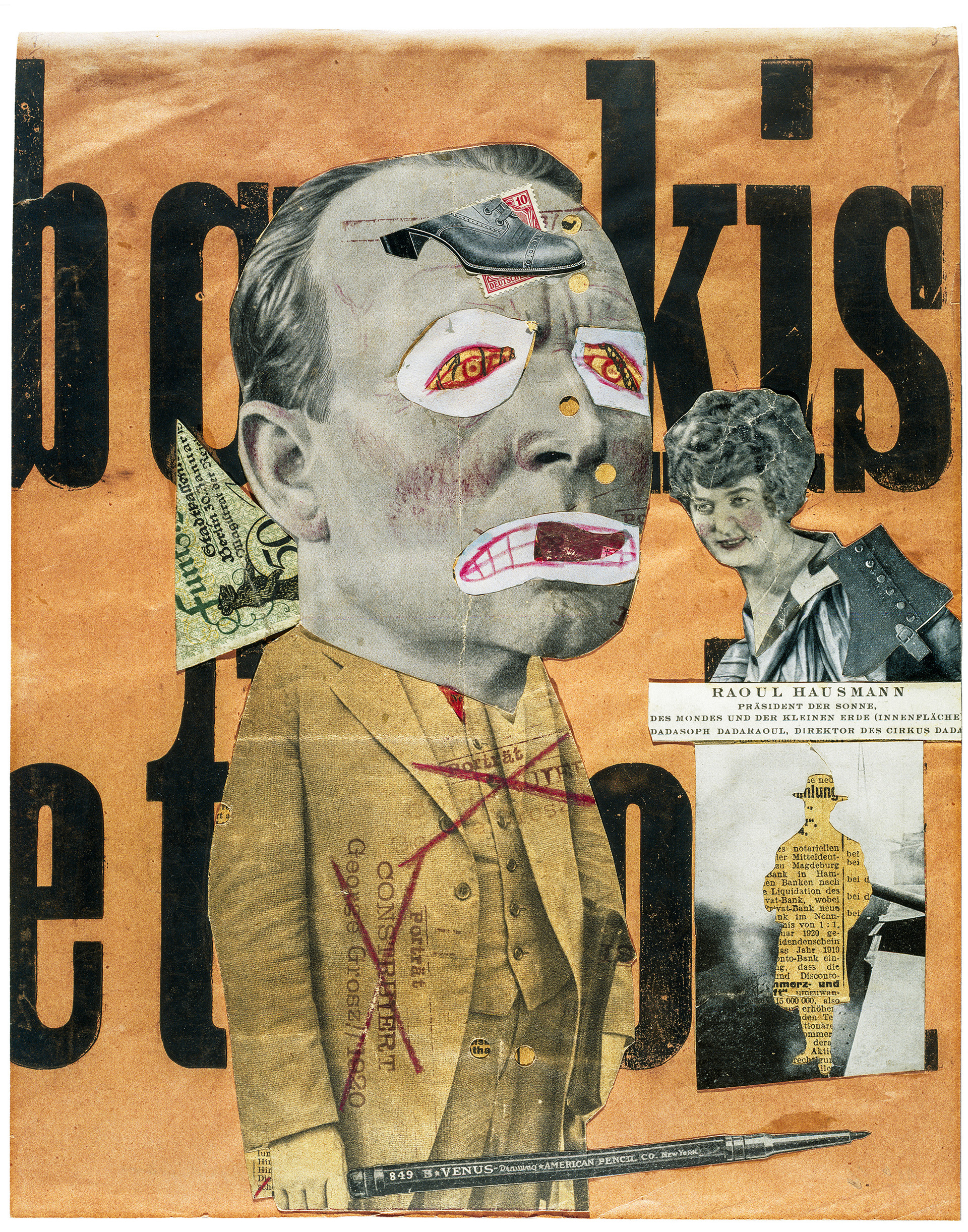

Il Dada nacque a Zurigo nel 1916, in un periodo di grande frustrazione a causa della Prima guerra mondiale. C’era quindi una base politica, ma a Zurigo il movimento aveva una forma più individualistica. A Berlino, invece, il Dada divenne un’arte politica e critica, perché la situazione era completamente diversa. Dada non è uno stile, ma una struttura mentale. Era inevitabile che a Berlino, la capitale della guerra, fosse diverso rispetto a Zurigo, un’isola di pace tra le montagne. Hausmann era un genio polemico, provocatorio per tutta la vita, a volte anche offensivo, ma sempre molto sincero. E questo è un aspetto importante: è molto più facile, anche per noi oggi, evitare di guardarci davvero allo specchio per non vedere ciò che siamo o ciò che non facciamo.

Raoul Hausmann, «Il critico d’arte», 1919-20, Tate. © VG Bild-Kunst, Bonn 2025, Repro: © Tate

Hausmann è famoso soprattutto per i suoi fotomontaggi, ma la mostra presenta anche i primi dipinti di tipo espressionista e le opere tarde dell’esilio. Che cosa propone di nuovo questa mostra?

Poiché il lavoro di Hausmann è molto vario e presenta tante articolazioni diverse, abbiamo deciso di organizzare una retrospettiva cronologica. Il primo capitolo racconta il suo ingresso nel mondo dell’arte con uno stile ancora accademico. Fu formato dal padre e studiò in alcune scuole d’arte, poi cercò di riprodurre lo stile del gruppo Brücke. In quel periodo era ancora alla ricerca di sé. In seguito, avvenne una rottura: dal 1927 decise di concentrarsi sulla fotografia, producendo un corpus di opere straordinario, ricco e di grande qualità, distante dallo stile dominante dell’epoca, solitamente descritto sotto l’etichetta «Neue Sehen», la «Nuova Visione» della fotografia del Bauhaus. Era un caro amico di Moholy-Nagy, ma più tardi Moholy stesso affermò che tutto ciò che aveva imparato, lo aveva imparato da Hausmann.

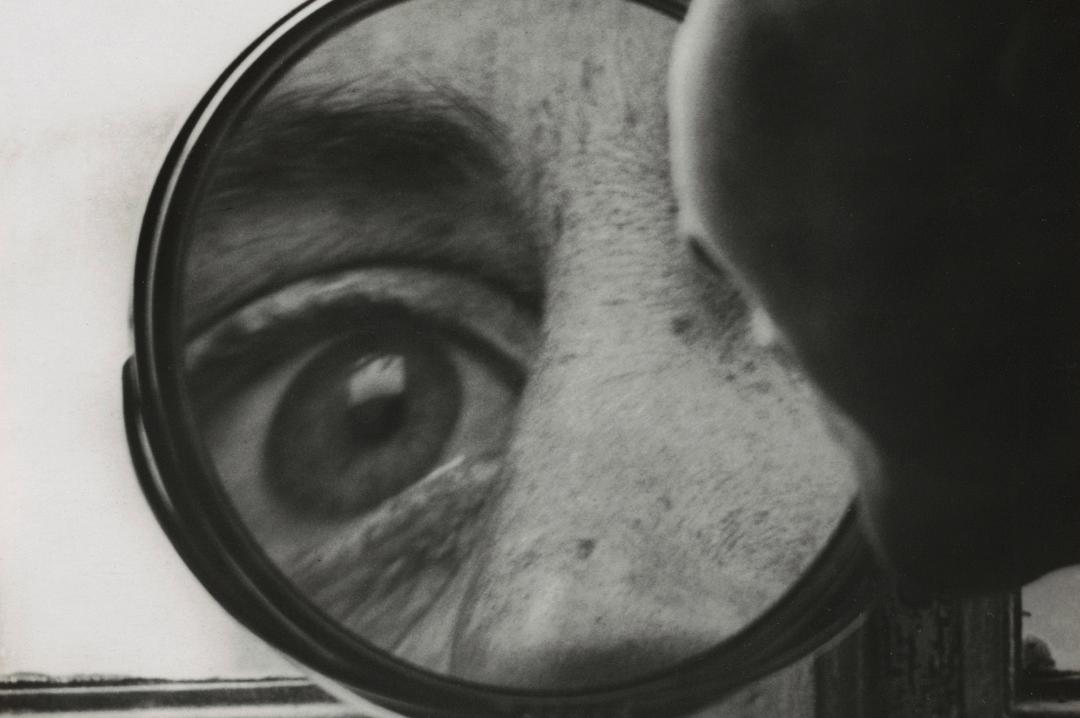

Hausmann diceva che «vedere è un processo magico». Che cosa vedeva lui che gli altri non vedevano?

Inventò un concetto che chiamò «presentismo». Il presentismo significa che il nostro compito è essere nel momento presente, stimolare tutti i nostri sensi per essere qui, ora, in questo preciso tempo e luogo. Nella sua visione, siamo in connessione con tutto ciò che ci circonda e quindi abbiamo una maggiore responsabilità verso tutto. Questo aspetto «aptico» implica un legame diretto con il mondo, la capacità di «toccare» ciò che si vede. Probabilmente, poiché soffriva di problemi alla vista fin da bambino e in seguito divenne cieco, ha sempre pensato alla visione in modo sinestetico. Già allora rifletteva sul suo optophon, un dispositivo capace di tradurre i colori in suoni e viceversa. Il collegamento diretto tra i sensi è stato uno dei suoi principali interessi.

Voleva trasformare il suono in immagine e viceversa, e creò le sue opere optofonetiche. Di che cosa si tratta esattamente?

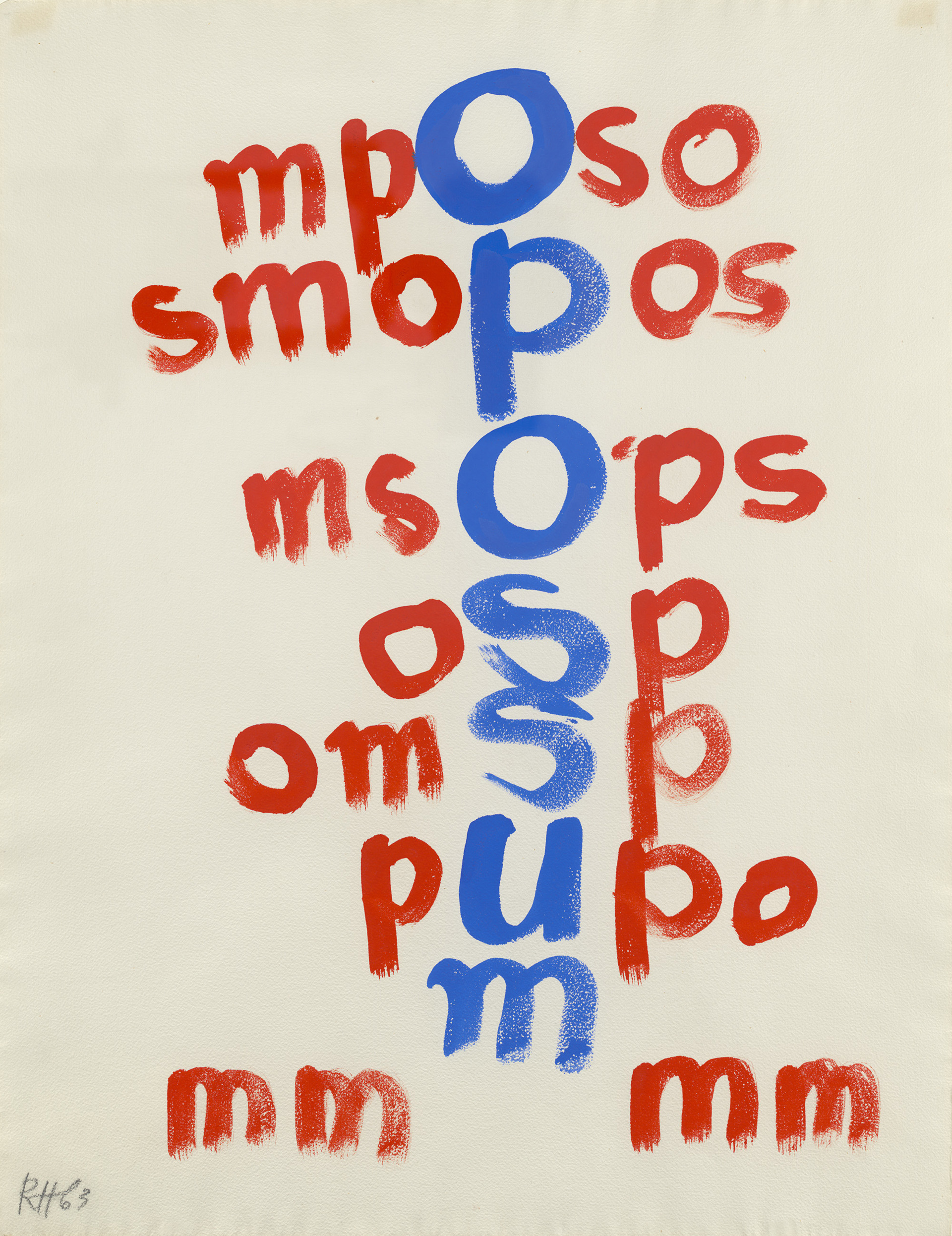

All’inizio voleva davvero inventare una macchina, con un approccio tecnico e ingegneristico, e depositò anche alcuni brevetti. Ma a quel tempo non era ancora possibile combinare quegli elementi in un solo dispositivo. Parliamo di cent’anni fa: era un pensiero utopico. Così decise di concentrarsi sui suoi «poemi tipografici». Sono interessanti perché lì il linguaggio viene distrutto: non si riesce più a leggere nessuna parola. Hausmann rompe i confini minimi della lingua, che poi il lettore può ricomporre mentalmente. Kurt Schwitters, ad esempio, compose la sua «Ursonate» partendo da questi poemi-manifesto di Hausmann.

I dialoghi tra artisti erano costanti all’epoca e lui ebbe una lunga storia con Hannah Höch, ma anche con altre donne che ebbero un ruolo importante nella sua vita. In che modo queste dinamiche personali influenzarono il suo lavoro?

La mia assistente curatrice, Annina Guntli, ha scritto un articolo sull’influenza delle donne nell’opera di Hausmann, ed è un aspetto completamente nuovo. Era sempre legato a più di una donna contemporaneamente, un atteggiamento decisamente antiborghese. Accanto a lui ci furono sempre donne molto forti, spesso artiste a loro volta: la prima moglie, Elfriede Hausmann, era una violinista; la seconda, Hedwig Mankiewitz, era pittrice; poi Elfriede Stegemeyer e la fotografa Marthe Prévot; infine, la scrittrice Vera Broïdo. Tra loro esisteva un vero dialogo interiore. E se si osservano i suoi ultimi collage, non si nota traccia di colla; penso che siano state proprio le donne ad applicare i pezzi per lui, perché ormai era cieco.

Quale messaggio dovremmo portare con noi da questa mostra?

L’ultima opera esposta è un collage bianco su bianco. Hausmann morì nel gennaio 1971 e quest’opera è datata dicembre 1970. Era già cieco quando la realizzò. Ancora una volta, ci invita a essere sensibili al nostro ambiente. Certo, noi possiamo vedere i colori, ma che cosa significa «bianco su bianco»? È come se ci chiedesse: «Che cosa vedete ora, in quest’opera?». Penso che sia un gesto straordinariamente intelligente per una delle sue ultime creazioni.

Raoul Hausmann, «Opossum», 1963, Machv-Château de Rochechouart. © VG Bild-Kunst, Bonn 2025, Repro: © Machv-Château de Rochechouart und Berlinische Galerie/Anja Elisabeth Witte