Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliOltre cinquanta opere provenienti dalle antichissime confraternite bolognesi, soprattutto quelle di Santa Maria della Vita, nata nel 1275, e di Santa Maria della Morte, attiva dal 1336 (dal 1801 fuse nel Grande Ospedale della Vita e della Morte poi soppresso), sono al centro della mostra «Tra la vita e la morte. Due confraternite bolognesi tra Medioevo ed Età Moderna» (catalogo Silvana Editoriale), ordinate da Massimo Medica e Mark Gregory D’Apuzzo presso il Museo Civico Medievale dal 12 dicembre al 28 marzo.

Dipinti, sculture, libri miniati e oggetti preziosi, conservati a Bologna al Museo della Sanità, alla Biblioteca dell’Archiginnasio, alla Pinacoteca Nazionale, ai musei civici e in collezioni private, convergono nell’esposizione, promossa dal Comune e da Genus Bononiae, per fare il punto visivo su quanto avvenne a partire qui dal tardo XIII secolo.

La prima parte della rassegna indaga il momento dell’arrivo in città delle confraternite religiose: sarà Raniero Fasani da Perugia, dopo aver fondato nella città umbra il movimento dei Disciplinati o Flagellanti o Battuti, a dare vita a Bologna alla confraternita dei Battuti Bianchi o frati flagellanti, e a fondare nel 1275 il primo «ospedale», luogo di accoglienza e assistenza per infermi e pellegrini. Ben presto questi luoghi di assistenza e le chiese connesse si riempirono di opere d’arte di cui la mostra dà conto attraverso lavori del Maestro della Bibbia Latina 18, Prospero Fontana, Alessandro Tiarini, Filippo Carlo Providoni e oggetti di oreficeria. Abbiamo intervistato i curatori.

Qual è il rapporto tra l’arte e le antiche istituzioni ospedaliere?

Vista la loro importanza nella vita cittadina, entrambe le confraternite si rivolsero sovente, per decorare le loro sedi e le chiese, ad alcuni dei più significativi artisti attivi in città, come attesta il caso di Orazio di Jacopo, figlio del più noto pittore Jacopo di Paolo, entrambi iscritti alla Confraternita della Morte. Del resto ancora oggi la chiesa di Santa Maria della Vita e il relativo oratorio ben documentano questo aspetto: si pensi, ad esempio, al coinvolgimento di Nicolò dell’Arca e di Alfonso Lombardi con le loro sculture ancora in loco. Così come anche la sede della Confraternita della Morte doveva a suo tempo risultare arricchita da capolavori, come attestano tra le altre le opere di Prospero Fontana esposte in mostra. Anche i documenti d’archivio hanno dimostrato come all’interno della prestigiosa istituzione fossero attivi i più importanti artisti locali tra Quattrocento e Seicento.

Quali i pezzi importanti esposti?

Presentiamo per la prima volta gli Statuti trecenteschi della Morte, i primi conosciuti in ordine di tempo, da poco rinvenuti presso privati: il codice è riccamente illustrato da miniature raffiguranti gli affiliati alla confraternita dovute a uno dei protagonisti assoluti della miniatura bolognese di età tardogotica, Giovanni di fra’ Silvestro, già attivo alla corte di Parigi. Segnaliamo anche il codice miniato recentemente attribuito al bolognese Prospero Fontana, artista del quale la mostra presenta anche uno dei capolavori assoluti, la tavola con «La Deposizione» della Pinacoteca Nazionale, un tempo esposta nella Chiesa della Morte, come la tela con «La morte della Vergine» di Tiarini, anch’essa in mostra. Dal Complesso della Vita provengono inoltre numerose oreficerie nonché vari manufatti dell’antica spezieria. Per l’occasione sono stati restaurati dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze quattro candelieri in bronzo argentato che ornavano l’altare della Morte, oggi attribuiti alla bottega di Niccolò Roccatagliata.

Altri articoli dell'autore

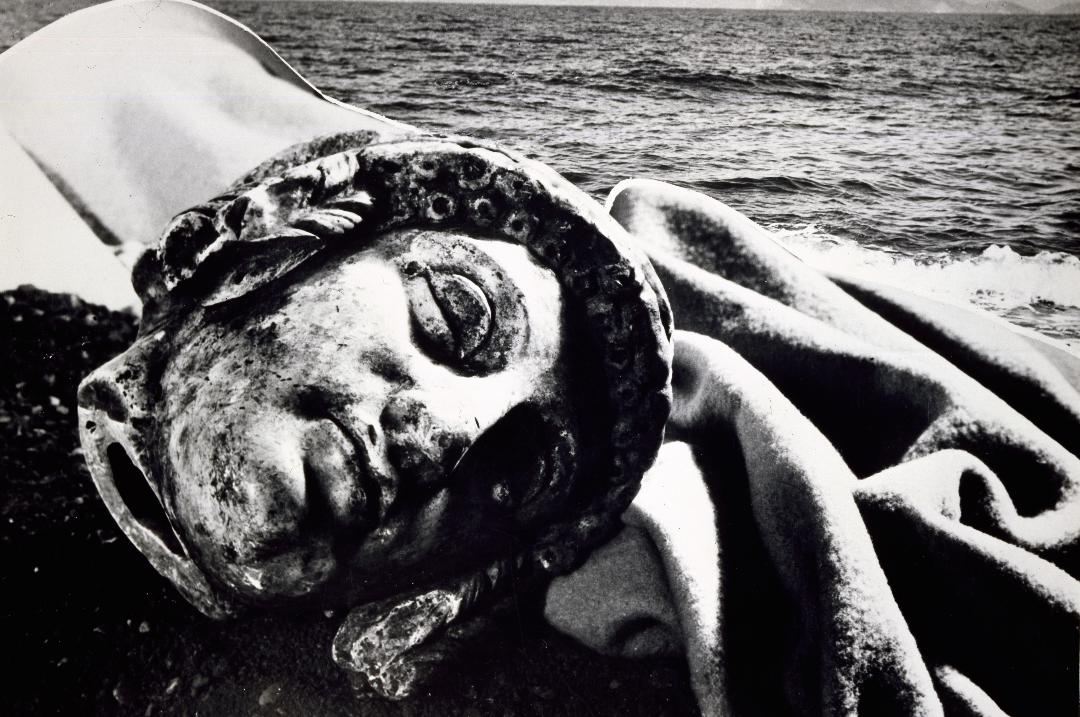

Il Man di Nuoro illustra come il potere simbolico e mitico delle figure arcaiche, custodite entro i confini dell’insularità, si sia rigenerato, dopo secoli, in maestri moderni come Arp, Miró e Giacometti

La facciata era nascosta da un cantiere fermo da 10 anni. Ora si sta procedendo al suo recupero, al consolidamento del convento e al restauro delle opere mobili interne

Rientra nel progetto «Into the Light» la mostra che la Reggia di Venaria dedica all’artista inglese, che dà vita alle sue installazioni a partire dal rapporto tra la luce e i luoghi che le ospitano

Alla Biennale Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea 107 artisti da 41 Paesi (19 italiani) testimoniano la crescente attenzione verso questo linguaggio scultoreo