Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Dario del Bufalo

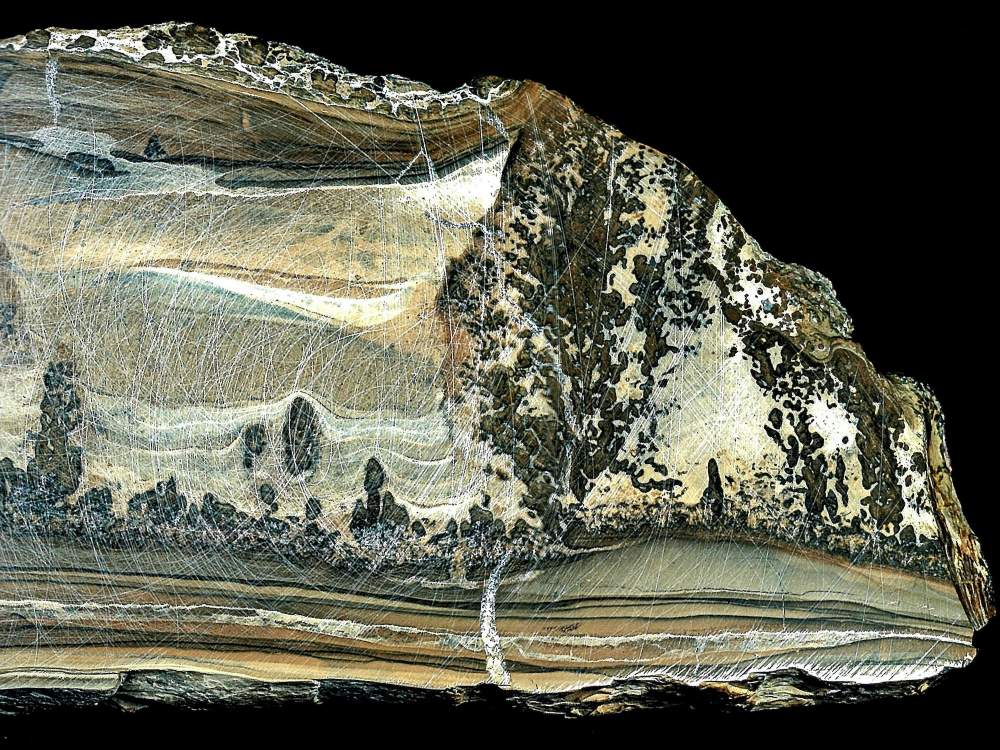

Leggi i suoi articoliLa nave di Teseo manda in libreria l’edizione aggiornata di Marmora Romana (1971), monumento editoriale ormai introvabile di Raniero Gnoli sui marmi e le pietre da decorazione nel mondo antico. Dario Del Bufalo, collezionista e studioso di materiali lapidei antichi (Allemandi ha ora ristampato il suo Porphyry, con la prefazione proprio di Gnoli), ha visitato l’insigne orientalista allievo di Praz e di Tucci, coltissimo e raffinato connoisseur, chiacchierando a ruota libera.

Professor Gnoli, prima dello studio, ha avuto altre passioni da bambino?

Fin da bambino mi piaceva disegnare e ho sempre avuto una passione per nastri e stoffe tanto che già da piccolo vestivo con nappine e galloni una pecorella di pezza, che tuttora ho, di nome Richelieu. Mi piaceva andare con mia madre nei negozi di passamaneria come quelli di via dell’Anima e di via Tormellina e che adesso non ci sono più. Al posto dei miei genitori, mi sarei preoccupato per questo tipo di passione, ma a quell’epoca non si parlava di psicoanalisi e quindi non mi hanno mai detto niente. Vedevano che ero un po’ curioso, che mi piacevano le penne degli uccelli, che amavo raccogliere marmetti e pietruzze al Foro Romano e che mi piaceva disegnare.

Disegnava prima di suo cugino, il pittore Domenico Gnoli?

Molto prima. Disegnavo fiori e li disegnavo bene. Avevo 2 o 3 anni. Domenico non era ancora nato [era del 1933. Raniero Gnoli è nato nel 1930, Ndr].

Non ha qualche libretto con i suoi disegni?

Forse in archivio.

Forse lei in qualche modo ha influenzato e spinto Domenico Gnoli verso il disegno?

No, ci vedevamo pochissimo. Mio cugino era figlio di Umberto, zio di mio padre. Domenico viveva a Spoleto. Ho cominciato a frequentarlo a Roma quando avevo 14 o 15 anni e siamo diventati grandi amici. Stavamo sempre insieme, io, Domenico, soprannominato Piccio, e Nicola.

Nicola Caracciolo?

Sì.

Prima la passione per la passamaneria, il disegno e le pietre, poi quella dello studio. È vero che sua madre buttò i suoi libri giù dalla finestra perché studiava troppo? Quando ha avuto inizio il suo interesse per le lingue?

Sì, è vero, mia madre era talmente seccata che stessi sempre a tavolino che in mia presenza buttò via dalla finestra tutti i vocabolari di greco. Ero disperato. Dovetti farli rilegare e per l’occasione conobbi un signore di nome Grampini, un grande collezionista di libri di latino e di greco, dal quale comprai qualche volume, accompagnato in quelle occasioni da mia zia Tina, direttrice poi della Biblioteca Casanatense. Questa fu la mia vicenda con il greco e il latino, poi presi la licenza liceale preparandomi a casa. In quarta ginnasio mi piaceva studiare il greco e nello stesso tempo fare miniature. Fu allora che cominciai ad appassionarmi a fare traduzioni. Mi ricordo che una traduzione di Simonide in versi piacque a mio padre. Passavo però troppo tempo sui libri, non mi divertivo come gli altri giovani che praticavano sport, andavano alle feste e a ballare. Io preferivo stare a casa a studiare.

Così è nato anche il suo interesse per il sanscrito?

Dopo aver letto tutta la poesia greca, tutte le tragedie di Sofocle, Eschilo ed Euripide, tutte le commedie di Aristofane, Pindaro, l’Iliade, l’Odissea e altri frammenti di poemi ciclici ecc., a un certo punto mi dedicai a Nonno di Panopoli, un poeta che scrisse in esametri molto sonanti e che aveva una grande facilità di versificazione, autore delle Dionisiache in 48 libri. A quell’epoca marinavo la scuola per andare alla Casanatense a leggere i classici latini e greci, la versificazione del Vangelo di san Giovanni di Nonno di Panopoli, l’Antologia Palatina e i dialoghi di Platone, anche se il mio interesse per la prosa fu minore. Quando mi presentai all’esame di letteratura greca all’Università, il professor Perrotta, mi domandò: «Quale programma ha portato?». Io, che studiavo per conto mio senza frequentare, dissi: «Tutta la poesia greca». Tutta? Perrotta mi diede trenta lode e disse: «Lei deve continuare a studiare con me». Se non che, avendo letto tutto mi dissi che bisognava trovare qualcosa di nuovo. Mi avvicinai al sanscrito e fu allora che incontrai Giuseppe Tucci che all’epoca veniva poco all’Università perché era sempre in viaggio. Cominciai così a occuparmi di quello di cui si interessava lui, ossia della filosofia indiana, della scuola del Kashmir, del Tantrasara e cose del genere, che pubblicai dopo con Boringhieri.

Qual era la straordinarietà di Tucci?

Tucci aveva una facilità di apprendimento straordinaria ed era un uomo di vasta cultura orientale, soprattutto indiana, visse anche per parecchio tempo in India e cominciò a interessarsi molto giovane del Tibet. Io, quel poco di tibetano che so, lo appresi più tardi, quando Tucci era ormai molto vecchio o addirittura defunto (Tucci morì nel 1984, a novant’anni, essendo del 1894).

Anche Tucci aveva qualche passione tipo le sue, collezionava qualcosa dell’India?

Tucci collezionava molte cose indiane che allora si trovavano con gran facilità: molte stoffe tibetane antiche e statue e stucchi del Gandhara.

Che fine hanno fatto questi oggetti?

Moltissimi furono venduti a un industriale dell’epoca che si chiamava Corcos, mi sembra di origini sarde. Alla sua morte, furono venduti, dispersi. Alcuni finirono all’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO) e quindi nel Museo Nazionale d’Arte Orientale a lui dedicato. Altri li conservò fino all’ultimo e furono ereditati dalla vedova Francesca Pomardi, che ruppe ogni rapporto sia con l’IsMEO (che oggi non esiste più), sia con mio fratello Gherardo sia con me. Per me Tucci è stata una delle persone più straordinarie che abbia mai conosciuto, insieme con Mario Praz.

Come ha conosciuto Mario Praz?

Abitavamo nello stesso palazzo, Palazzo Ricci.

«La casa della vita»?

Sì, io al terzo piano, lui al primo.

È dopo il periodo trascorso vicino alla chiesa di Santa Maria della Pace?

Molto tempo dopo. Andai via da Santa Maria della Pace quando avevo 22 anni, allora ero assistente volontario. Divenni in seguito assistente di Tucci dopo aver superato il concorso. Presi la libera docenza prestissimo. Sarei dovuto andare a insegnare ad Allahabad in India. Tucci mi disse: «Ti conviene andare in India, continui col sanscrito e per tirare avanti hai questo posto di lettore di italiano all’Università di Allahabad». Non si concluse mai perché nel frattempo incontrai colei che sarebbe diventata mia moglie e con la quale mi sposai a Pretoria, in Sudafrica, all’insaputa dei miei genitori.

Dopo questo periodo sudafricano che cosa ha fatto?

Ritornai a Roma come assistente. Nel 1964 divenni professore a 34 anni quando Tucci andò in pensione. Quando arrivai a Roma con mia moglie, la nostra prima casa era in piazza di Spagna, per due anni, poi cambiai casa due o tre volte. Arrivai finalmente poi a Palazzo Ricci, con i marchesi Ricci al secondo piano, io al terzo e Mario Praz al primo. Fu così che lo conobbi.

Che cosa vi legava?

Di lui ho ammirato molto e ammiro tuttora la sua scrittura e la sua capacità. Ha scritto saggi bellissimi, mai noiosi. Forse qualche volta un po’ troppo eruditi, soprattutto i primi, come La carne, la morte e il diavolo, però poi gli altri, come ad esempio Fiori freschi, Studi e svaghi inglesi, Il patto col serpente sono tutti quanti straordinari come vastità di cultura. Anche Il mondo che ho visto, ripubblicato recentemente da Adelphi, è un libro bellissimo.

E a Praz che cosa piaceva?

Anche lui era un collezionista, soprattutto di arredi di Stile Impero e gli piaceva ricamare a piccolo punto…

E la passione per i marmi?

Anche questa passione ci accomunava. Come dicevo prima, io già a 4 o 5 anni andavo a cercare piccoli marmi obbligando mio padre ad accompagnarmi sul Palatino e al Foro Romano. Andavo a trovare pietruzze e le mettevo da parte. E poi mio zio Umberto mi regalò per la Prima Comunione il libro di Faustino Corsi Delle Pietre Antiche che ho tuttora. Poi passai un periodo dove lasciai perdere i marmi anche se tornai a studiarli negli anni Sessanta.

È a questi anni che risale la struttura di «Marmora Romana», il volume pubblicato nel ’71?

Grazie anche all’aiuto di Lucos Cozza, una delle persone più straordinarie che ho conosciuto insieme con Tucci e Praz. Era un uomo di grande spirito. Mi divertiva moltissimo stare con lui. La sua morte, anche lui all’età di 90 anni, è quella che mi ha più impressionato. Adesso pubblicheranno un libro su di lui. E per l’occasione mi hanno chiesto un contributo. Ho scritto un epigramma: «Alto custode di memorie antiche, di sculti marmi e combattute mura, già luce Lucos delle tue fatiche, immacolata in noi risplende e dura». Lucos ha studiato moltissimo la Forma Urbis.

Torniamo ai marmi. Dopo «Marmora Romana» la sua collezione era già completa?

Molto avviata. Prima degli anni Ottanta però la vendetti a Mario Tazzoli, antiquario di Milano. Mi ero un po’ annoiato ad avere tutti quei marmi in giro. Continuai a occuparmene (nel 1991 per Allemandi Raniero Gnoli ha curato, insieme ad Attilia Sironi, l’Istoria delle Pietre di Agostino del Riccio, Ndr), ma ripresi molto gli studi indologici con un’attenzione particolare per l’aspetto buddhista (finora mi ero occupato della parte śivaita e anche di questa mi ero annoiato). Sono sempre stato un precursore, interessandomi di argomenti poco studiati. A quell’epoca non c’era nessuno che avesse studiato il Tantrasara.

Campi allora inesplorati?

Sì. Pubblicai con Adelphi Iniziazione, sulla scuola del Kālacakra, «la ruota del tempo», rito di iniziazione tantrica praticato nella scuola buddhista che ebbe grande fortuna poi in Tibet e mi ricordo che fui il primo a occuparmene perché riuscii a ottenere, andando a Calcutta, una fotografia di questo manoscritto antico, unico, del 1200 circa e redatto su foglia di palma, dall’Asiatic Society di Calcutta. Cominciai così a trascriverlo perché era in una grafia piuttosto desueta e, prima ancora di pubblicare il testo, feci una traduzione del capitolo più importante del Kālacakra e la pubblicai nella «Rivista di Studi Orientali». Un’altra opera, forse la più importante che curai, riguarda la logica indiana. Il più grande rappresentante della logica indiana è stato Dharmakirti, filosofo del VII secolo convertitosi al Buddhismo. Pubblicai l’alto commento al Pramāņavārttika, una delle opere più importanti del pensiero logico indiano, inedita. Fui un precursore dell’estetica indiana.

Ai giorni nostri invece è di moda l’Oriente, con la sua filosofia e la sua arte. Come mai il Museo Nazionale di Arte Orientale a Roma ha pochissimi visitatori?

Perché coloro che ci lavorano sono degli incapaci. Il museo fu fondato da Giuseppe Tucci e poi è diventato un carrozzone. All’inizio di quest’anno il Museo d’Arte Orientale da Palazzo Brancaccio in via Merulana è stato spostato all’Eur e accorpato ai quattro poli del Museo delle Civiltà (Muciv).

Allo Stato italiano il Museo, prima dello spostamento, costava quasi 2 milioni di euro l’anno tra affitto e gestione a fronte di un incasso dai biglietti pari a 5-10mila euro.

Senza contare che è stato in affitto a Palazzo Brancaccio dalla sua fondazione nel 1957 e in tutti questi anni non sono riusciti a trovare una sede.

E perché hanno chiuso l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO)?

Quella è stata una delle grandi vergogne di questi ultimi anni. E tra l’altro non pagava nemmeno l’affitto perché la sede si trovava nella Casa Aldobrandi di proprietà del Comune. Purtroppo il nostro Paese funziona così. E Gherardo mio fratello [presidente dell’IsIAO dal 1996 alla morte, nel 2012, Ndr] è morto nel momento in cui c’era più bisogno di lui. Non c’è stato nessuno dopo di lui che avesse doti di uomo di scienza e nel contempo qualità diplomatico-politiche. Non c’è stato proprio nessuno e il risultato è stato questo.

Dario del Bufalo con Raniero Gnoli

Altri articoli dell'autore

Bufale archeologiche • Un articolo pubblicato su «la Repubblica» il 7 marzo dava la notizia che quattro opere esposte in una mostra all’Ara Pacis di Roma nel 2023 erano in realtà false. I dubbi dell’esperto, che si fa delle domande e si dà delle risposte

Bufale archeologiche • Scavi clandestini nella malarcheologia di Dario Del Bufalo, architetto pentito

La recente mostra della Collezione Caillois di pietre a Villa Medici è stata un fiasco, nonostante i toni elogiativi del catalogo edito da Fmr

Il rinvenimento è senz’altro importante sul profilo storico e documentario, ma non si può parlare di una delle scoperte più importanti della storia