Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GdA

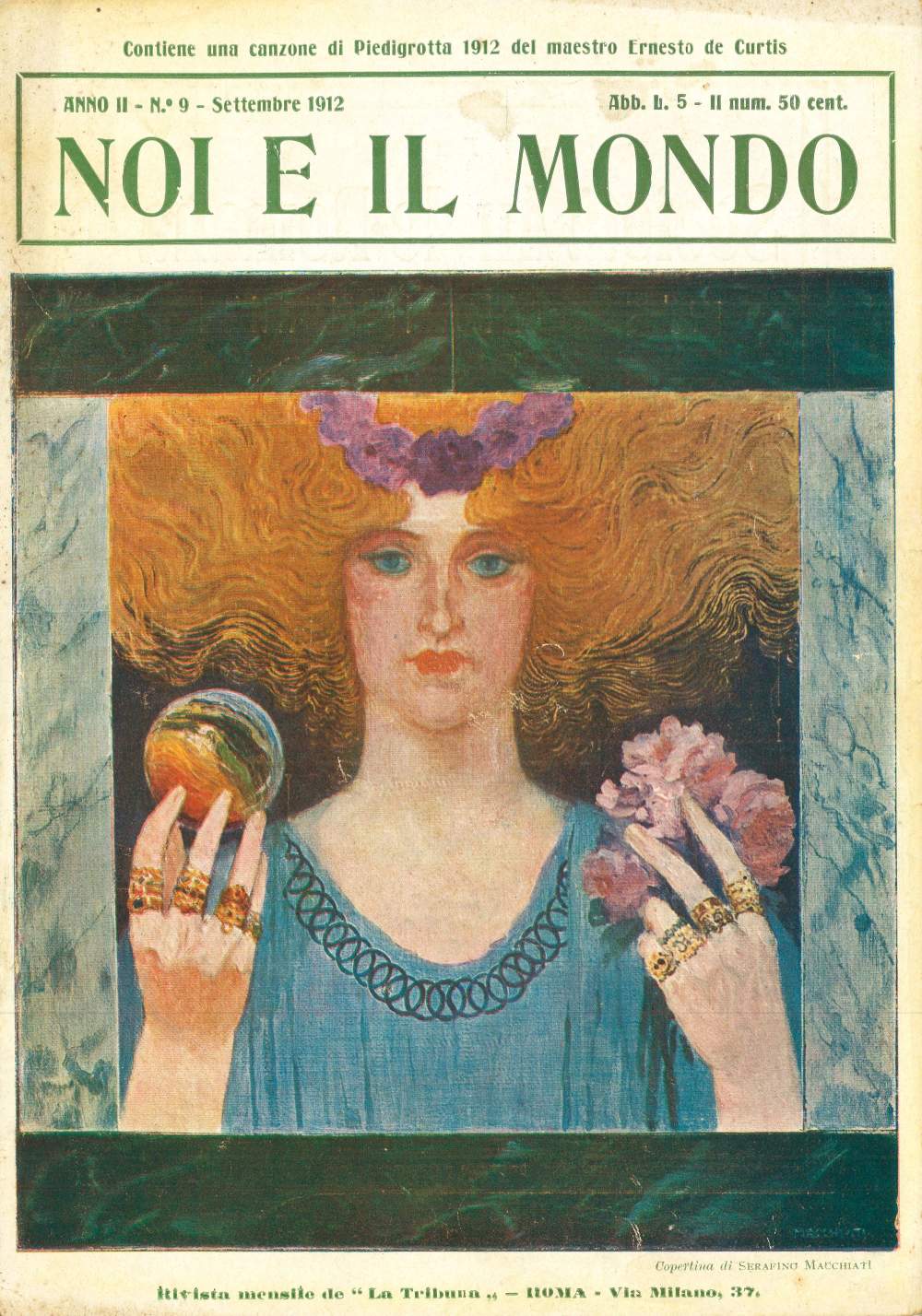

Leggi i suoi articoliDal 9 novembre al 29 febbraio 2024 la Pinacoteca Comunale Carlo Servolini (Villa Carmignani) di Collesalvetti (Li) presenta la mostra «Serafino Macchiati: Moi et l’autre. Le frontiere dell’Impressionismo tra euforia Belle Epoque e drammi della psiche» (catalogo Silvana Editoriale), promossa dal Comune di Collesalvetti con il contributo di Fondazione Livorno e in collaborazione con Il Divisionismo-Pinacoteca Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Curata da Francesca Cagianelli, conservatrice della Pinacoteca Comunale Carlo Servolini, e Silvana Frezza Macchiati, curatrice dell’Archivio di Serafino Macchiati, la mostra indaga, a venti anni dalla prima monografia dedicata all’artista marchigiano (edita da Allemandi), le relazioni intercorse tra Serafino Macchiati (Camerino, 1861-Parigi, 1916), Vittore Grubicy de Dragon (Milano, 1851-1920) e l’entourage divisionista livornese, con particolare riferimento a Benvenuto Benvenuti (Livorno, 1881-1959).

Per ritessere il panorama storico-artistico che collega la carriera del pittore, illustratore e grafico marchigiano con alcuni esponenti dell’intellighenzia critica europea, da Jules Destrée a Louis Vauxcelles, e i protagonisti del Divisionismo e del Simbolismo italiani, dallo stesso Grubicy a Giovanni Segantini, Gaetano Previati e Giacomo Balla (ospite per circa sette mesi nella residenza parigina dell’artista), è stata fondamentale la ricognizione dell’epistolario conservato al Mart con centinaia di lettere, gran parte indirizzate da Macchiati a Grubicy.

Oltre 70 opere pittoriche e grafiche di collezioni italiane sono articolate in 5 sezioni: «Sotto la luce abbagliante dell’aurora del XX secolo» ripercorre la sperimentazione paesaggistica di Serafino Macchiati attraverso l’Impressionismo e il Postimpressionismo, sotto l’egida del suo mentore Vittore Grubicy de Dragon che lo condurrà a riflettere sulle potenzialità del linguaggio divisionista; «Fare del vivo, vivo che parli: il sogno di una pittura traspirante la vita» è dedicata alla produzione di Macchiati sullo studio della figura umana indagata in scenari luminosi scanditi nell’arco delle diverse fasi del giorno e solo in parte suggestionata dalla pittura di Antonio Mancini, che pure costituirà per Serafino un impulso decisivo verso la cosiddetta «pittura vivente»; «Le contraddizioni della Belle Epoque dalla conquista della città all’esplorazione della psiche» esemplifica la progressiva conversione dell’artista all’universo letterario dell’orrido e alle dilaganti mode dello spiritismo, fino ad approdare nell’entourage dei collaboratori della rivista «Je sais tout», ideando illustrazioni, acclamate dalla critica internazionale, innovative rispetto alla routine editoriale allora in voga.

«La battaglia per l’illustrazione del pensiero: da “La Tribuna Illustrata” a “Je sais tout”» indaga le strategie del Macchiati illustratore; infine, «Paradisi artificiali della Decadenza» trae spunto da due dipinti eseguiti da Macchiati durante gli anni parigini, «Morfinomani» (in mostra) e «Paul Verlaine, Bibi-la-Purée e Stéphane Mallarmé al caffè Procope», raffiguranti scene con figure dedite all’uso della morfina, uno dei vizi più diffusi negli anni della Belle Époque, e al consumo dell’assenzio, all’epoca pubblicizzato da accattivanti manifesti. La sezione include anche opere grafiche sul tema di Félicien Rops, Georges De Feure, Albert Besnard e Henry De Groux, incisioni di Jean Veber, Alfredo Müller, Edmond Aman-Jean e Anders Zorn dedicate all’iconografia di due padri spirituali della Decadenza, Charles Baudelaire e Paul Verlaine.

Altri articoli dell'autore

La mostra di Rikyboy a Casa Sponge trasforma il circo in un archivio visivo tra sacro, quotidiano e immaginario popolare, raccontando il viaggio dell’artista tra pittura, calcografia e ricerca sonora nella memoria collettiva e nelle tradizioni lombarde

Arriva in libreria «A Journey into your Inner Self», la monografia che riunisce in un unico volume la ricerca di The Prism. Curato da Marco Senaldi e pubblicato da Electa, il libro documenta opere, metodo e percorso dell’artista nel contesto della scena contemporanea internazionale

La galleria Ronchini presenta nel nuovo spazio di Conduit Street, a Londra, la mostra «Flourish: Gestural Abstractions in Bloom». In esposizione i lavori di Michele Fletcher, Connie Harrison, Shuang Jiang e Shara Mays, accomunate da una ricerca sull’astrazione gestuale e sulla stratificazione pittorica

«Material for a Thousand Stories» è un progetto di arte partecipata ideato da Alice Visentin, curato da Antonio de Martino e promosso da APTITUDEforthearts in collaborazione con Comunità Nuova. L’artista utilizza la tecnica dell’episcopio per trasformare memorie, vissuti ed esperienze educative in immagini proiettate dal vivo. Il percorso coinvolge ospiti, educatori, famiglie e abitanti del territorio in un processo creativo condiviso