Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliChe cosa sanno fare bene i curatori quarantenni italiani? Le fiere. Lo ha detto Artissima, da tre edizioni affidata a Sarah Cosulich Canarutto; lo ha confermato Miart, con un altro direttore, Vincenzo de Bellis, che ha compiuto il suo mandato triennale. A Torino la formula era collaudata e per la terza volta, dopo Andrea Bellini e Francesco Manacorda, la rassegna era stata affidata a una direzione giovane; a Milano l’impresa era più difficile, visto che si trattava di rilanciare una mostra mercato sino a tre anni fa snobbata dagli stessi operatori locali, e il direttore ha vinto la scommessa affidandosi a uno staff di coetanei, ma senza stravolgere la struttura della fiera, collaborando efficacemente, per la parte moderna, con Donatella Volontè, responsabile di questo settore. Così, vista nell’edizione 2015, Miart somigliava a una Bologna molto chic e più internazionale, con ottime gallerie emergenti ma anche con una congrua presenza di rassicuranti classici moderni e contemporanei. La Cosulich e De Bellis hanno fatto così bene che i loro datori di lavoro non vorrebbero più lasciarli andare via. Ma basterebbe scorrere anche soltanto l’organigramma di Miart per verificare che alle loro spalle si muove una generazione altrettanto agguerrita. Perché, assumendo De Bellis e la sua omologa torinese come modelli di un’intera categoria e generazione, i giovani curatori italiani brillano nelle fiere? La risposta sta proprio nella loro identità: si tratta, appunto, di curatori e non di critici né, tanto meno, di storici dell’arte. È una generazione in movimento perpetuo a caccia non tanto di opere ma di contatti, non tanto di artisti ma di modelli espositivi; che scrive poco, e in ogni caso non sulla stampa generalista (dove le pagine dell’arte sono al contrario in mano alla vecchia guardia) ma sulle riviste ultraspecializzate o per il web, e sempre per una cerchia molto ristretta di fruitori che parlano tra se stessi. Scarsissima la produzione saggistica, che lasciano in mano al versante accademico. Sembra una generazione in ascolto più che in visione, attività, la prima, più utile a captare l’aria che tira e a non deviare dal trend internazionale. Tutte queste caratteristiche, unite a una meticolosa cura nei rapporti con i media, ne fanno buoni organizzatori di «eventi» e dunque perfetti per le fiere, dove non sono richiesti svolazzi o approfondimenti teorici e, diciamo la verità, neanche un così profondo rapporto storico e critico con le opere. E poi ai galleristi che contano piacciono, perché con loro non c’è il rischio di presenze sgradite negli stand vicini o di cadute di gusto. «Prestati al mercato» (una considerazione che vale maggiormente per la tipologia alla De Bellis) somigliano un po’ a un laureato in lettere classiche costretto a fare l’agente assicurativo. Ovviamente aspirano alla direzione di un museo o di una biennale o, quanto meno, a un inserimento nel mondo istituzionale, anche se la loro idoneità, in questi casi, è tutta da verificare. Ma intanto il loro ruolo è quello di «forzati dell’evento». Lo sono le fiere (ma anche le biennali) in un sistema dell’arte in cui il consumo veloce, magari nei tre giorni tra box di cartongesso, ha da tempo prevalso sulla riflessione e la «decrescita felice» è considerata semplicemente un’eresia che, oltretutto, costerebbe un bel po’ di posti di lavoro.

Altri articoli dell'autore

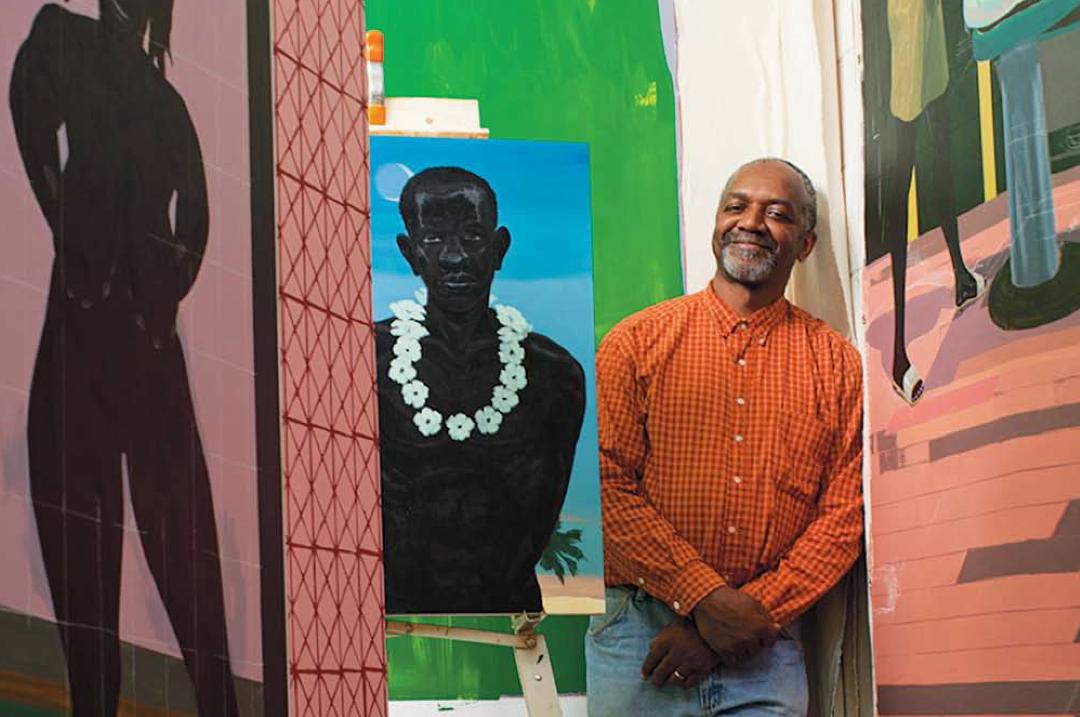

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

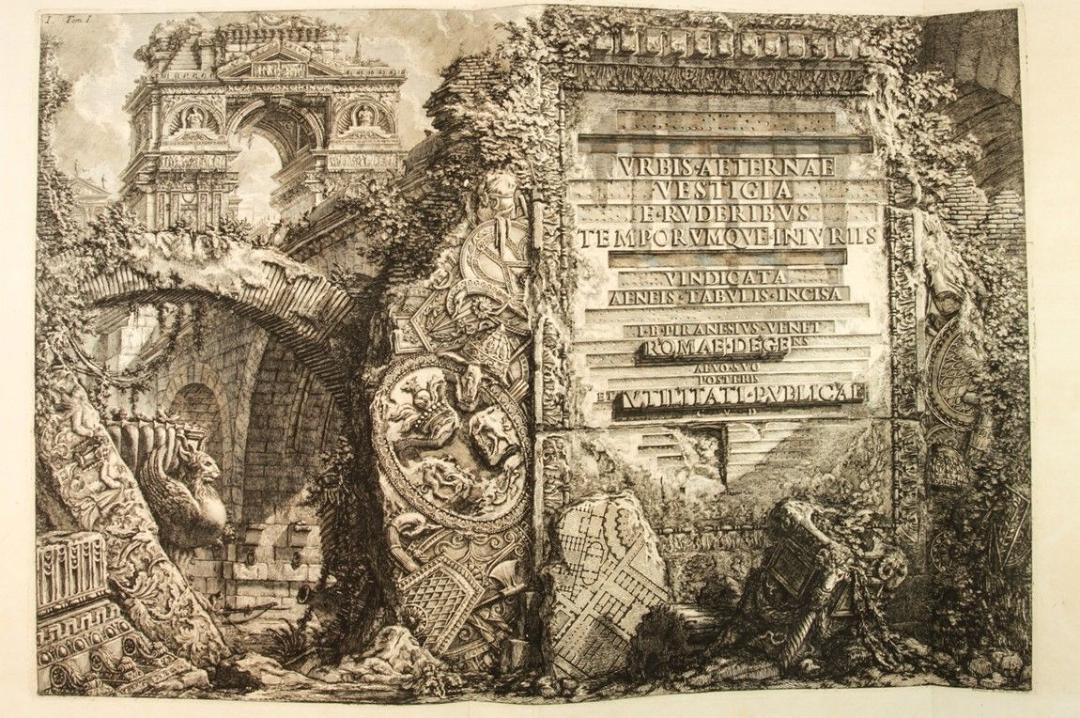

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?