Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giovanni Pellinghelli del Monticello

Leggi i suoi articoliFirenze. Fino al 17 maggio la mostra «Il rigore e la grazia. La Compagnia di San Benedetto Bianco nel Seicento fiorentino» nelle nuove sale espositive della Cappella Palatina di Palazzo Pitti (realizzata dal granduca Pietro-Leopoldo di Lorena, poi imperatore Leopoldo II, e ancor oggi luogo di culto) non solo ripresenta al pubblico opere sacre poco conosciute e ancor meno esposte, ma unisce tutela del patrimonio artistico fiorentino e sua valorizzazione, in virtù dei restauri appositamente compiuti sia delle tele di importanti artisti del Seicento fiorentino sia degli ambienti attigui alla Cappella, inseriti da questa mostra nel Museo degli Argenti.

Le opere esposte provengono dal patrimonio della Compagnia di San Benedetto Bianco, fra le più esclusive aggregazioni laicali che riuniva membri delle più illustri famiglie fiorentine, a partire da casa de’ Medici, all’intelligentsja cittadina, teologi, filosofi, letterati e scienziati nonché numerosi artisti: Matteo Rosselli, Jacopo Vignali, Carlo Dolci, il Volterrano e Vincenzo Dandini fra gli altri.

Fondata nel 1357 nel monastero camaldolese di San Salvatore, ma trasferitasi già nel 1383 nel convento domenicano di Santa Maria Novella, la Compagnia ebbe sede in alcuni locali appositamente edificati da Giorgio Vasari nel 1570 all’interno del Cimitero Vecchio, estinguendosi a fine Ottocento, dopo l’eliminazione del cimitero negli anni di Firenze capitale. Il patrimonio artistico accumulato nel secoli per commissioni dirette o per donazioni fu depositato durante la seconda guerra mondiale nel Seminario Arcivescovile di Cestello e resta tutt’oggi.

Il centro della spiritualità della Compagnia, data l’origine benedettina, era il sacrificio di Cristo da cui la presenza in San Benedetto Bianco di rappresentazioni degli episodi principali della Passione: il Cristo sul Calvario, i tormenti della Passione, la Croce. Nell’ingresso, Vincenzo Dandini aveva dipinto una pala d’altare con l’«Orazione di Gesù nell’Orto», poi sostituita nel 1646 da un dipinto dello stesso autore raffigurante «Cristo caduto sotto la Croce». Il soggetto della prima pala fu rivisitato poco dopo da Matteo Rosselli in un affresco situato nella loggetta che fiancheggiava il cortile interno della Compagnia, denominato appunto «Orto», in una stretta analogia con l’Orto degli Ulivi. Nella sala dei confessionali venne posta nel 1653 la tela attribuita ad Agostino Melissi con la «Flagellazione di Cristo alla colonna», il cui soggetto va inteso in rapporto alla pratica della «disciplina» (cioè l’autofustigazione) che i confratelli praticavano in quell’ambiente, come richiama esplicitamente la corda in primo piano.

Oltre che con i dipinti presenti in Compagnia, il tema della Passione veniva divulgato mediante piccoli quadri come l’«Ecce Homo» di Carlo Dolci o il «Cristo piagato» del Volterrano, entrambi membri di San Benedetto Bianco, destinati spesso all’uso privato e domestico dei confratelli. La donazione più importante ricevuta dalla Compagnia è la serie di otto tele a soggetto biblico: «Giacobbe ed Esaù», di Lorenzo Lippi, «Giaele e Sisara» di Ottavio Vannini, «Ritrovamento di Mosè» di Jacopo Vignali, «Geroboamo e il profeta Achia» di Vincenzo Dandini, «Ripudio di Agar» di Giovanni Martinelli, «Guarigione di Tobia» di Mario Balassi, «Susanna e i vecchioni» di Agostino Melissi, «Lot e le figlie» di Simone Pignoni, che il confratello Gabriello Zuti aveva fatto dipingere per la propria abitazione nella seconda metà degli anni Quaranta del XVII secolo e che lasciò a San Benedetto Bianco alla propria morte nel 1680. Ciclo che riunisce opere di noti artisti del Seicento fiorentino con soggetti tratti dal Vecchio Testamento che alludono ad eventi precisi della vita familiare del committente segnata della peste del 1630.

Segnalazione particolare meritano le due tavole di Cristofano Allori, che l’odierno restauro ha ripristinato dai danni subiti nell’alluvione del 1966, con le figure di «San Benedetto» e «San Giuliano», in origine unite a formare la pala che schermava le reliquie collocate nell’enorme altare-reliquiario della Compagnia e che, grazie ad un meccanismo di corte, poteva essere scenograficamente alzata per la loro ostensione. La mostra, come il catalogo edito da Sillabe, è a cura di Alessandro Grassi, Michel Scipioni, Giovanni Serafini.

Agostino Melissi(1615/1616-Firenze, 1683), Flagellazione di Cristo alla colonna, olio su tela,1653, Firenze, Seminario Arcivescovile

Vincenzo Dandini (Firenze, 1609-75), Cristo caduto sotto la croce, olio su tela, 1646, Firenze, Seminario Arcivescovile

Altri articoli dell'autore

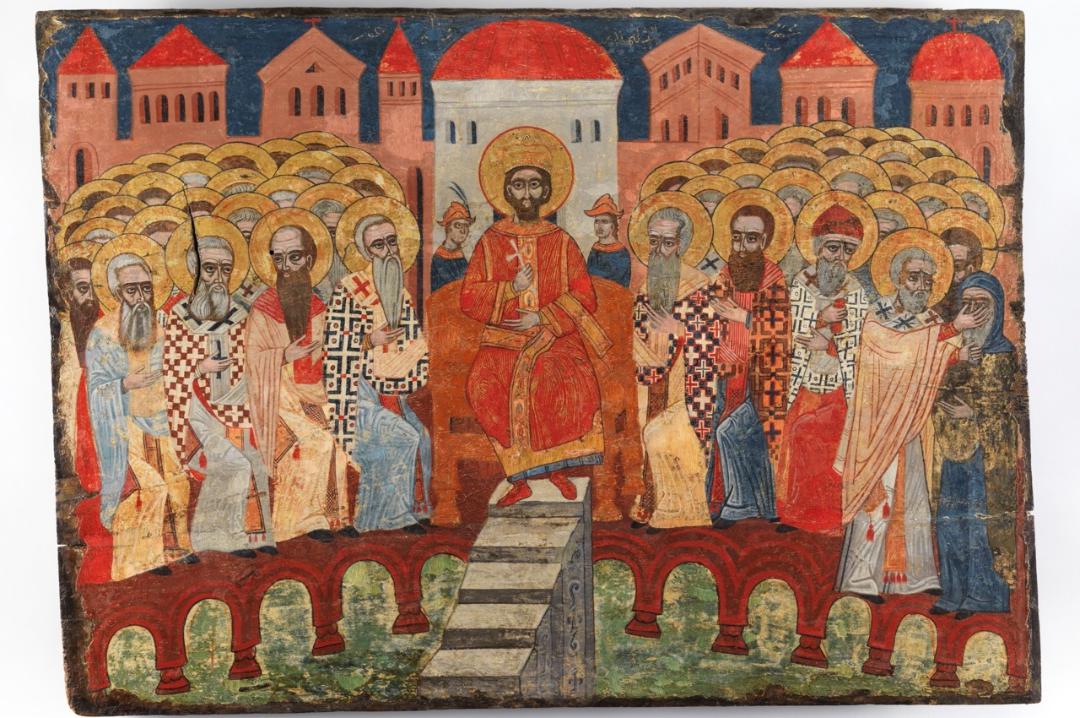

La nuova sezione dedicata alle Arti di Bisanzio e dei Cristiani d’Oriente offrirà un racconto «diverso» degli scambi artistici, culturali e religiosi fra Occidente e Vicino Oriente

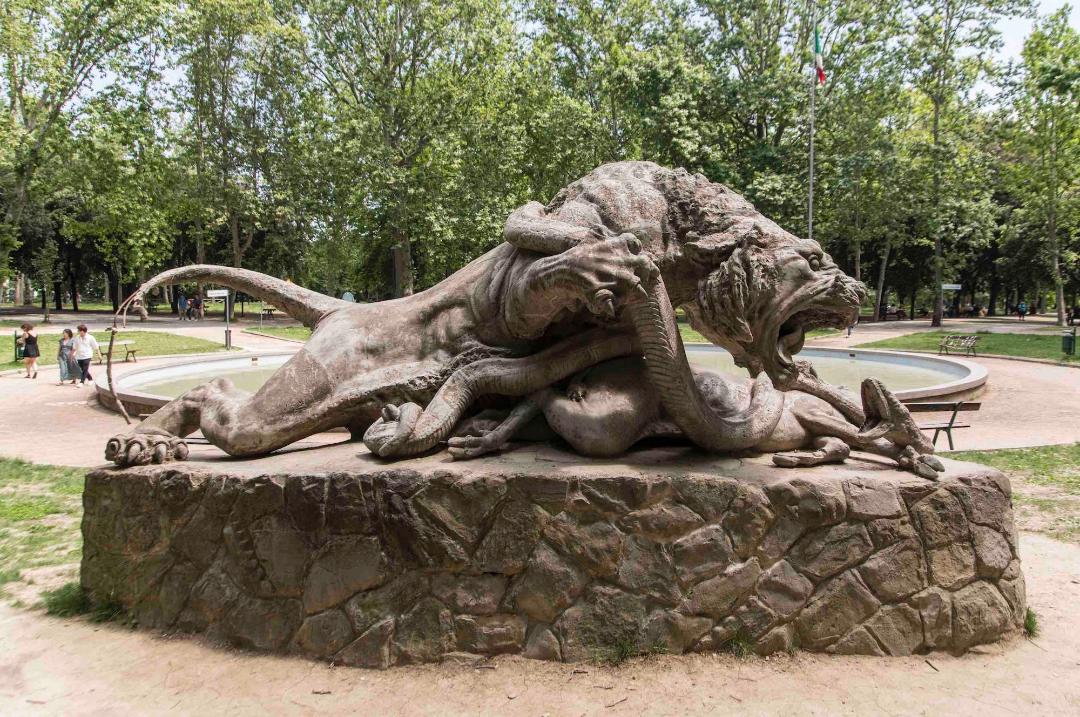

Silvia Camerini-Maj ci guida tra vie, cortili e giardini bolognesi con un racconto accurato e non privo di humour delle storie che si celano dietro le sculture cittadine: dal «Nettuno» di Giambologna al Lucio Dalla pop di Piazza Grande

Il 25 marzo a Parigi il raro «Studio di Amorino alato» di Annibale Carracci, esposto al Louvre, sarà battuto dalla maison, con stima 30–50mila euro, dopo una storia collezionistica di quattro secoli

Nel Museo Diocesano di Padova sono esposte le due uniche parti note del manoscritto miniato da artisti atti alla corte dei da Carrara