Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Jori Finkel

Leggi i suoi articoliNel 1969 l’artista concettuale Stanley Brouwn, originario del Suriname e residente ad Amsterdam, scrisse una lettera a Harald Szeemann, curatore della Kunsthalle di Berna, con una proposta di quattro progetti alquanto impossibili da realizzare. Il primo consisteva nel praticare un foro che potesse attraversare tutta la terra, dal centro della città in cui si sarebbe trovato Brouwn, il punto A, fino all’altro lato, il punto B. Su entrambi i fori sarebbero state installate lastre di vetro. Un «potente telescopio» sarebbe stato collocato nel punto B, per dare la possibilità di sbirciare «e vedere la parte inferiore delle scarpe di Brouwn». Poi, non appena veniva avvicinato da un passante, l’artista avrebbe chiesto indicazioni per un altro punto della città e se ne sarebbe andato.

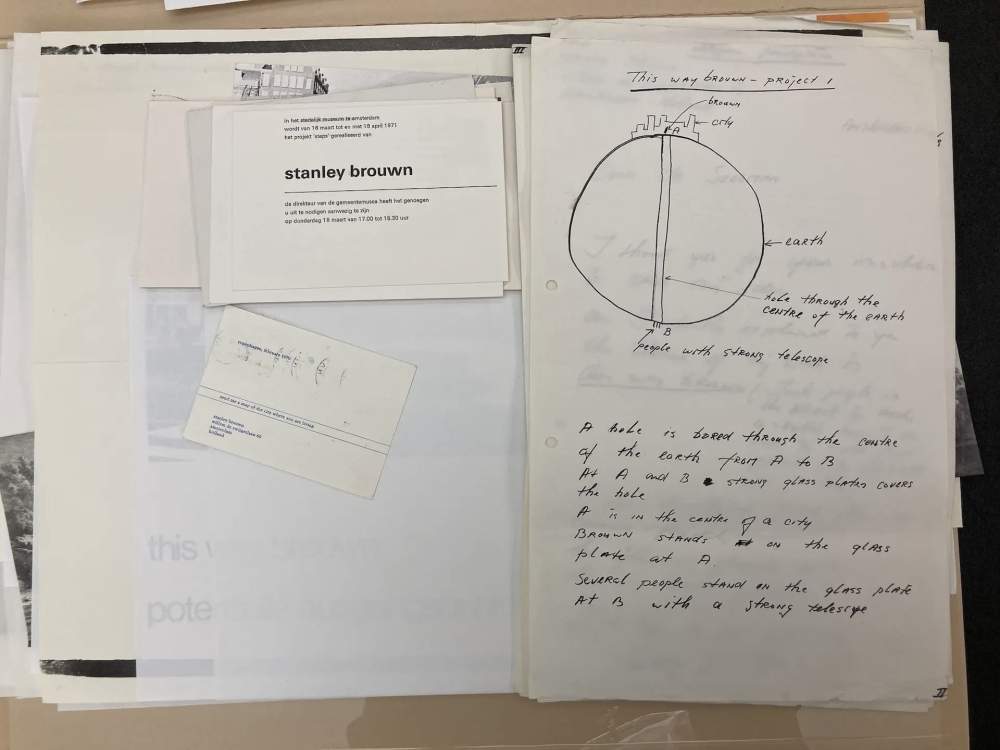

Accompagnato da uno schizzo, l’idea del telescopio mi ha ricordato alcuni dei progetti non realizzati di Chris Burden, ma con meno attenzione ai pesanti macchinari necessari per spostare la terra e più alle connessioni di sguardi tra l’artista e il passante, e all’istintivo bisogno di mappare il nostro posto nel mondo. Ho trovato questo progetto negli archivi di Szeemann al Getty Research Institute, che ho visitato a marzo per saperne di più su questo importante ma poco conosciuto artista, oggetto di due mostre che apriranno ad aprile: la sua prima retrospettiva negli Stati Uniti all’Art Institute of Chicago (AIC), curata da Ann Goldstein e Jordan Carter, e una mostra più circoscritta alla Dia Art Foundation di Beacon, New York, organizzata da Carter.

Brouwn è poco conosciuto per un motivo: ha detto chiaramente ai galleristi e ai curatori con cui ha lavorato per decenni che non voleva che le sue opere fossero riprodotte, dibattute o interpretate. Nei cataloghi delle mostre collettive, la pagina a lui dedicata veniva spesso lasciata in bianco. Le prossime mostre si svolgeranno non solo in assenza dell’artista, morto nel 2017 all’età di 81 anni, ma anche senza nessuno degli strumenti curatoriali, educativi o promozionali che accompagnano tipicamente le esposizioni museali. Non ci sarà nessun catalogo della mostra, nessun pannello alle pareti, nessun programma pubblico e nessun comunicato stampa.

Quando le è stato chiesto cosa avrebbe potuto condividere della mostra all’AIC, Goldstein ha risposto via e-mail: «Poiché stiamo onorando i desideri dell’artista per quanto riguarda l’esposizione della sua opera, siamo piuttosto limitati in ciò che possiamo condividere. In linea con i desideri dell’artista, tutto ciò che abbiamo condiviso si riflette sulla pagina della mostra del nostro sito web».

Il sito conferma l’esistenza della mostra (intitolata «stanley brouwn», resa senza pretese in Helvetica minuscolo), in programma dall’8 aprile al 21 luglio, con l’Hammer Museum di Los Angeles e lo Stedelijk di Amsterdam come sedi future e l’esistenza di una mostra complementare al Dia, che aprirà il 15 aprile. (Al momento della pubblicazione, un addetto stampa dell’AIC ha inviato una breve «scheda informativa», aggiungendo che la mostra «presenta oltre 50 opere dal 1960 al 2006, che rappresentano tutte le sfumature della pratica artistica di Brouwn»).

Goldstein e Carter hanno poi rifiutato di parlare per questo articolo, il che potrebbe rappresentare la prima volta nei miei 25 anni di giornalismo in cui i curatori non hanno approfittato della possibilità di promuovere le loro mostre.

Certo, altri artisti hanno posto condizioni specifiche per l’esposizione delle loro opere, dal Bob Irwin degli esordi che vietava di fotografare le sue installazioni a Tino Seghal che ha posto restrizioni alla documentazione e alla vendita delle sue performance. Il sempre sfuggente David Hammons, che si dice sia un ammiratore di Brouwn, evita abitualmente le interviste ed espone i dispositivi di inquadramento che danno valore all’arte. Ma diversa dal ritiro dal fare arte Rimbaudiano o Duchampiano, la posizione di Brouwn sembra una forma più estrema di rifiuto che rende i curatori, spesso utili ad amplificare la voce degli artisti, praticamente senza parole.

Il suo desiderio di proteggere la sua opera d’arte dall’interpretazione o, forse, di preservarla da incontri occasionali e veloci, mette in luce i limiti del mio lavoro di giornalista d’arte. Quando ho sentito parlare per la prima volta della mostra di Brouwn, mi è sembrata francamente una sfida. Che cos’è questa mostra di cui nessuno dovrebbe parlare e chi è questo artista che non vuole che io scriva di lui? Ho un passato da reporter investigativa e potrei sicuramente scoprirlo, anche se forse la domanda più significativa, che mi sembra ancora irrisolta, è se dovrei farlo.

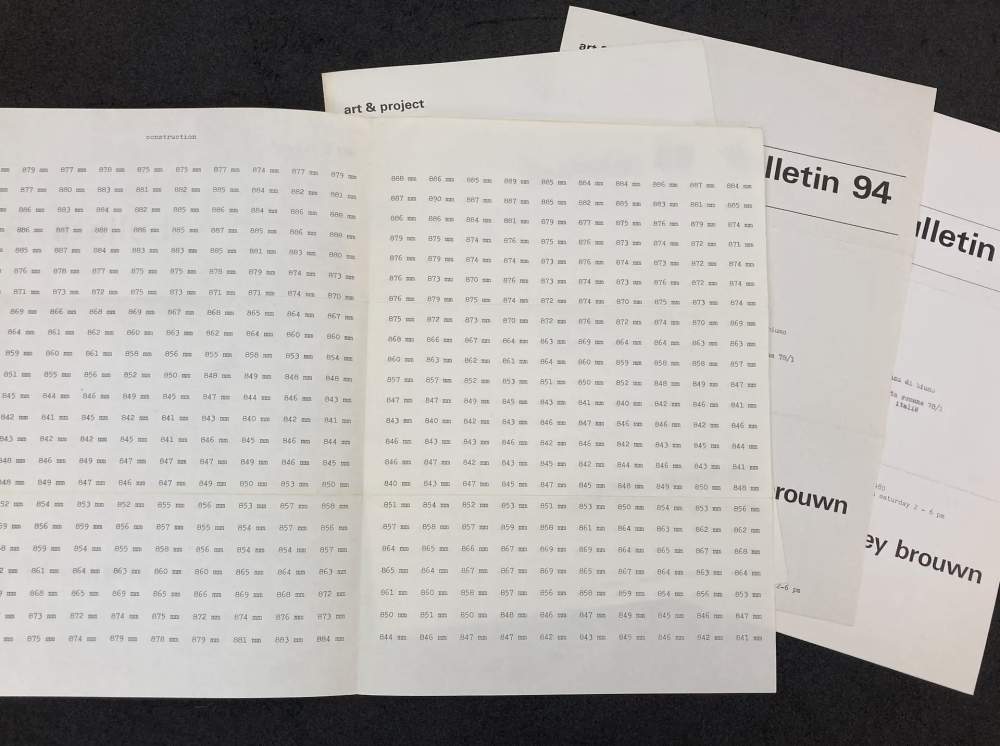

Ho iniziato con un po’ di cautela, chiedendo ad alcuni amici se conoscessero il suo lavoro. L’unica che lo conosceva è l’artista Kim Schoenstadt, che ha detto di essere venuta a conoscenza della sua opera da John Baldessari mentre era sua assistente di studio. Mi ha inviato la foto di una fotocopia di un opuscolo di Brouwn del 1969, parte della serie di «bollettini» d’artista prodotta dal gruppo di artisti che gravitava intorno ad Art & Project, il ricordo di un’epoca in cui fotocopiare era una forma popolare di comunicazione artistica e in cui Baldessari, come parte del suo insegnamento, portava in classe una valigia nera piena di cataloghi d’arte europei.

A quel tempo, prima che Internet rendesse tutti editori, era ovviamente più facile tenere fuori dal discorso pubblico ciò che era di dominio pubblico. Ma oggi è strano trovare questo tipo di asimmetria informativa: per un artista con una storia espositiva così lunga, che comprende almeno quattro edizioni di Documenta, Brouwn ha una bibliografia relativamente scarna. Online ho trovato solo una decina di recensioni e saggi di un certo livello, la maggior parte dei quali incentrati sul progetto «this way brouwn», che prevedeva una serie di azioni per le strade di Amsterdam dove l’artista prima chiedeva ai passanti di disegnare le indicazioni per raggiungere un altro punto della città e poi timbrava i loro schizzi con la scritta «this way brouwn».

Più conoscevo l’opera, più mi sorgevano domande. La tappa successiva è stata il Getty Research Institute, dove ho trovato 13 libri di Brouwn e altro materiale in enormi archivi, come quello di Szeemann, che ha incluso il suo progetto di telescopio impossibile nella mostra «Plans and Projects as Art» del 1969. Gran parte del materiale sembrava rivelare e nascondere allo stesso tempo le provocazioni che si addicono a un artista capace di rivendicare tutti i negozi di scarpe di Amsterdam come sua mostra.

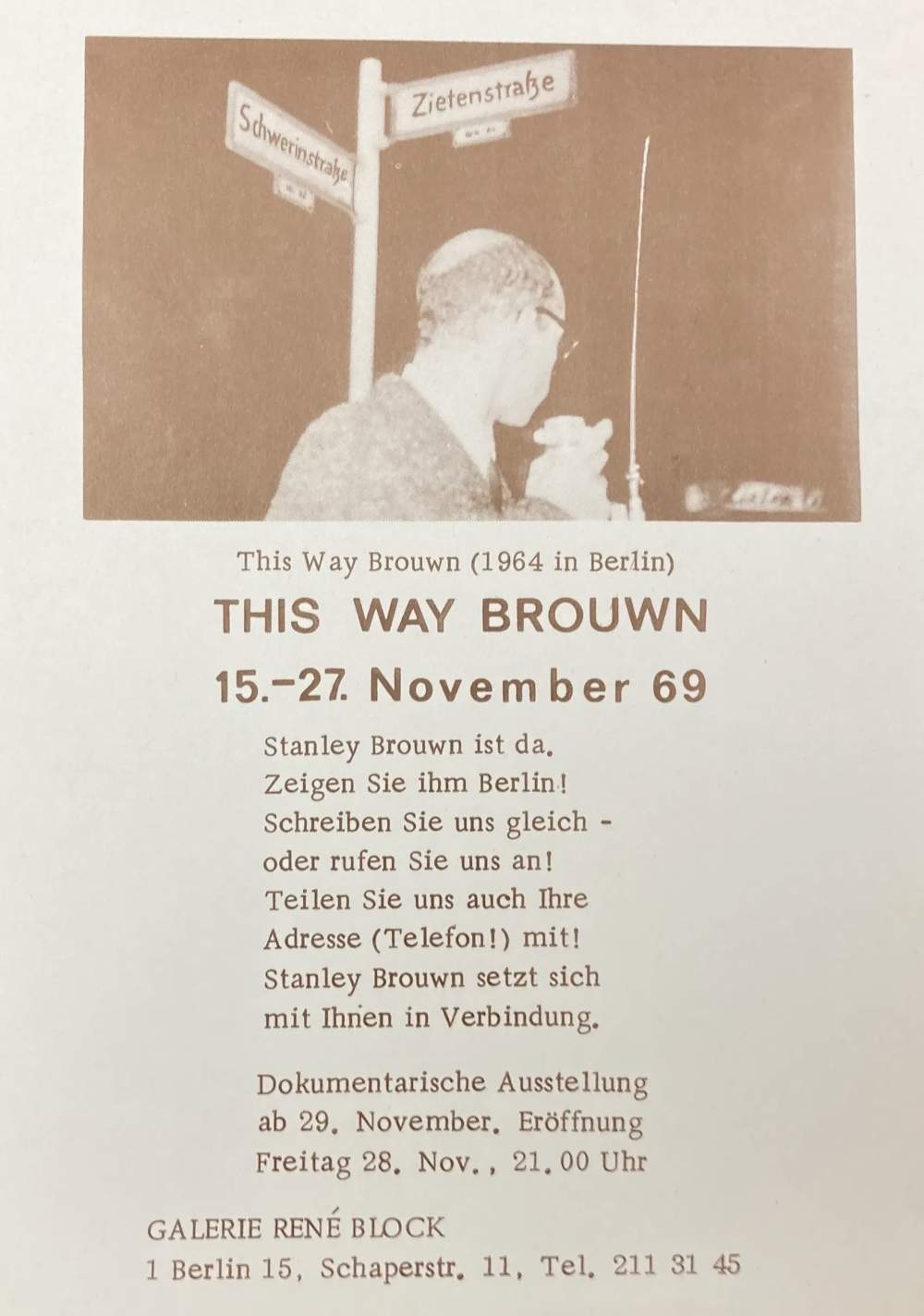

L’archivio Szeeman conteneva una pila di cartoline che annunciavano le mostre di Brouwn presso gallerie come René Block a Berlino e Konrad Fischer a Düsseldorf, oltre che allo Stedelijk Museum di Amsterdam, senza quasi approfondire le mostre stesse. Un curriculum vitae dell’artista, tra l’altro, conteneva solo poche righe di biografia, che lo identificavano come membro di Fluxus e riportavano la scritta «autodidatta» al posto delle scuole.

Le cartelle della collezionista Fluxus Jean Brown contenevano una piccola busta piatta di vetro con la dicitura «use this brouwn». Era vuota e non presentava alcuna traccia di utilizzo. Nell’archivio del collezionista Giuseppe Panza c’erano i numeri di Art & Project di Brouwn e piccole fotografie di quelle che presumo siano le sue opere d’arte: tre schedari metallici pieni di schede, forse quelle che usava per registrare le distanze delle sue passeggiate per le città, a volte usando come unità di misura la lunghezza del proprio piede (il «sb-foot») o di altre parti del corpo. C’era anche una ricevuta del 1972 di 960mila lire dalla galleria Françoise Lambert per «My Steps in Milan», forse il nome di quest’opera in schedario.

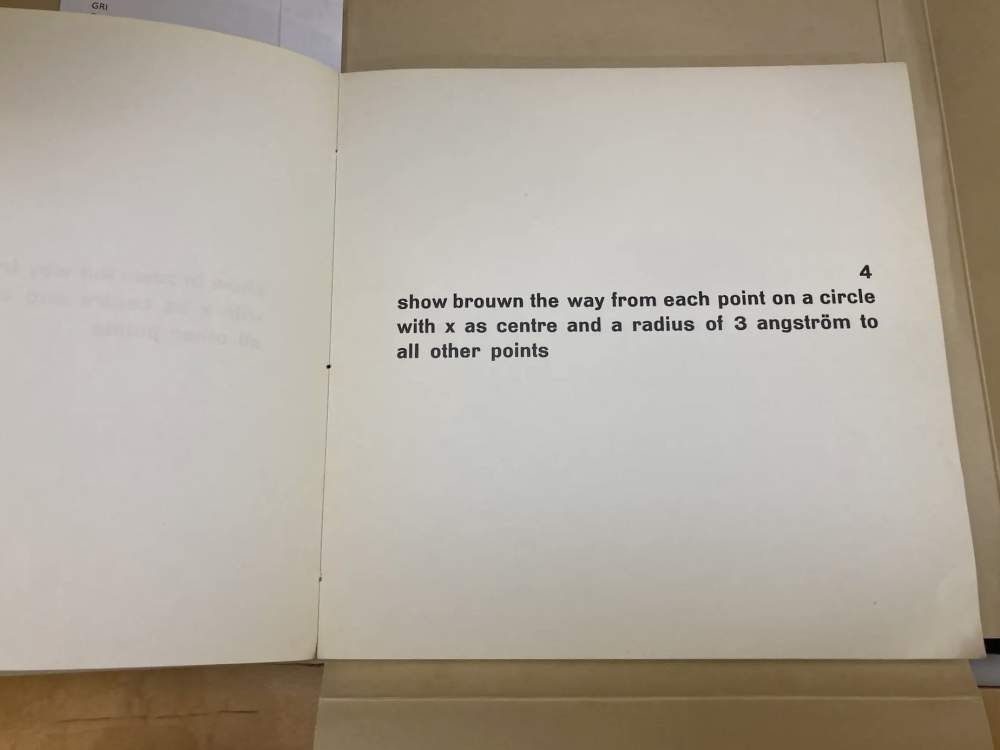

Per quanto riguarda i libri di Brouwn, la maggior parte consiste in numeri o misure dattiloscritte, disposte una per pagina o in fitte colonne e file. Sono chiaramente libri d’artista, anche se pubblicati per accompagnare le mostre, e sfidano una facile interpretazione. Un libro del 1981 intitolato «one distance» è composto da linee verticali, 10 per pagina, che misurano 10 cm ciascuna. Un libro del 1971 intitolato «1 step-100000 steps» consiste in file di numeri da 1 a 100.000, che riempiono oltre 100 pagine. Il mio libro preferito, «100 this-way-brouwn-problems for computer I.B.M. 360 model 95», contiene in ogni pagina un comando digitato per «mostrare a Brouwn il percorso da ogni punto di un cerchio» a tutti gli altri punti con un determinato raggio espresso in angstrom (un centomilionesimo di centimetro).

Sapendo che Brouwn è cresciuto in Suriname quando era ancora sotto il dominio degli olandesi, è possibile che la sua insistenza nell’essere sia il misuratore che la base di misurazione rappresenti un tentativo di ribaltare il copione colonialista secondo il quale altre persone, uomini bianchi ed europei, calcolano il tuo valore. È anche possibile vedere la sua compulsione per il conteggio come un tic psicologico o un segno di disturbo ossessivo-compulsivo.

Ma il libro dell’IBM indica un’altra possibilità. Forse uno dei motivi per cui si affidava così pesantemente ai numeri è che vedeva l’arte come una serie di operazioni, non come un oggetto di contemplazione, ed è per questo che cercare di estrarre significato dai suoi libri è come cercare di fare un’analisi letteraria di una tabella di moltiplicazione.

In uno degli universi del film «everything-everywhere-all-at-once» posso immaginare una versione diversa di questo articolo che prescinda completamente dalla posizione dell’artista contro l’interpretazione e che offra una rassegna completa di tutti i suoi libri d’artista. Un’altra versione di questo articolo, che segue rigorosamente le sue restrizioni, è quella che scrivo e poi cancello, parola per parola o con un singolo comando, e non pubblico mai.

Si dà il caso che io mi trovi da qualche parte nel mezzo, cercando di scrivere sia dell’arte di Brouwn sia del suo rifiuto di collaborare con l’industria della produzione di conoscenza culturale che gli tende agguati, inclusa la mia professione di giornalista.

Il libro «100 this-way-brouwn-problems for computer I.B.M. 360 model 95» suggerisce che l’arte è una serie di operazioni, non un oggetto di contemplazione. Foto Jory Finkel

Una delle prime gallerie di Brouwn, René Block a Berlino, ha esposto « this way brouwn» negli anni ’60. Foto Jory Finkel

Oltre a libri d’artista, Brouwn ha realizzato diversi bollettini di Art & Project che appartenevano al collezionista Giuseppe Panza. Foto Jory Finkel