Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliQuella che si apre dal 9 maggio al 22 novembre, anticipata dall’assegnazione del Leone d’Oro alla carriera all’artista ghanese El Anatsui e del Leone d’Oro speciale alla curatrice statunitense Susanne Ghez, sarà la più lunga Biennale di arti visive che si ricordi: l’allineamento con Expo di Milano ne ha dettato il calendario, nell’obiettivo di battere il record di 475mila visitatori raggiunto nel 2013 (nel 2001 erano stati 243mila). Il costante incremento del numero di visitatori e la stessa estensione semestrale della mostra sono fra i segnali più evidenti di come l’Esposizione Internazionale di Arti Visive, ovvero, per tutti, la Biennale di Venezia per antonomasia, sia radicalmente cambiata in un arco temporale non superiore ai vent’anni. È il risultato di una mutazione che ha coinvolto l’intero sistema dell’arte contemporanea, passato da fenomeno di nicchia (o poco più) a intrattenimento culturale sostenuto da uno «share» in perenne impennata, che coinvolge le stesse fiere internazionali, dove a fare spettacolo sono il mercato e allestimenti in gara con le stesse biennali. Biennali, appunto: il plurale è d’obbligo, perché intorno a quella di Venezia, da Gwangju a Dakar, da Sharjah alla nomade Manifesta, è nota, nell’ultimo ventennio, la proliferazione di mostre internazionali d’arte contemporanea, sostenuta da un mercato sempre più globalizzato.

Come ha risposto la Biennale di Venezia a questi mutamenti? L’interprete del cambiamento è stato Paolo Baratta, da otto anni consecutivi alla presidenza della Fondazione (tale è diventata la Biennale nel 2004) e ora al termine del suo mandato. Baratta ha molto puntato sulla divulgazione e l’estensione della mostra sino all’autunno ha consentito di raggiungere quell’enorme bacino di pubblico rappresentato dalle scuole. Ed è un convinto sostenitore della partecipazione di un numero di Nazioni sempre più vasto: quest’anno sono 89. Dopo anni in cui si è contestata come anacronistica perché «nazionalistica» la struttura della Biennale, i mutamenti geopolitici e la stessa globalizzazione hanno al contrario fatto della suddivisione per padiglioni nazionali, laddove ogni Paese è sovrano, il punto di maggiore distinzione della mostra veneziana rispetto alle «concorrenti» internazionali. Nel contempo, l’ecumenismo partecipativo in queste «olimpiadi dell’arte» aperte ad artisti e culture emarginati rispetto al mercato, consente alla Biennale di distinguersi dal contesto veneziano e dall’attività delle fondazioni istituite da collezionisti del calibro di Pinault e di Prada. Se è probabile che il futuro della Biennale andrà in questa direzione, sino a comporre una sempre più variegata mappa di «Tutti i futuri del mondo» («All the World’s Futures») con cui il direttore Okwui Enwezor intitola la mostra centrale, va anche detto che la formula non è esente da debolezze. La Biennale oggi è una festival ipertrofico, che impone un tour de force al termine del quale è difficile comprendere quanto rimanga al visitatore di ciò che ha visto. È una rassegna composta da tre tronconi. C’è una «Champions League» con una mostra centrale, per temi e struttura non dissimile rispetto alle altre biennali nel mondo e con i padiglioni nazionali più importanti (che per statuto non sono affatto tenuti ad allinearsi al tema della mostra centrale). E poi c’è una periferia, costituita dai padiglioni minori, spesso lontani anche geograficamente rispetto all’epicentro Giardini-Arsenale. In questa periferia può succedere di tutto, e quello del padiglione del Costa Rica, affidato a un curatore italiano e composto da artisti (inclusi la cantante Romina Power e i Fo padre e figlio) partecipanti a pagamento, è soltanto il caso più clamoroso; in realtà, la percentuale di opere brutte e di artisti poco più che dilettanti in una Biennale così allargata è un rischio sempre più incombente.

Non si può negare, tuttavia, il fatto che le richieste di partecipazione da parte delle Nazioni siano in costante aumento. È un sintomo importante: oggi la Biennale è l’unica manifestazione culturale al mondo che possa vantare un simile ruolo politico e diplomatico, sino a tramutarsi non solo in un’olimpiade dell’arte, ma anche in una sorta di «Onu della cultura», capace di rafforzare l’identità e il peso internazionale dei suoi componenti. Per una volta, forse, non si abusa dell’espressione definendola un’eccellenza italiana e, probabilmente, la vera Expo universale.

Dalla Nigeria al Ghana: la Biennale di Okwui Enwezor premia El Anatsui, classe 1942. È il secondo artista africano a ricevere il Leone d’Oro alla carriera dopo Malick Sidibé nel 2007 (quell’anno il direttore era Robert Storr).Fotografia di Nash Baker, 2010

Altri articoli dell'autore

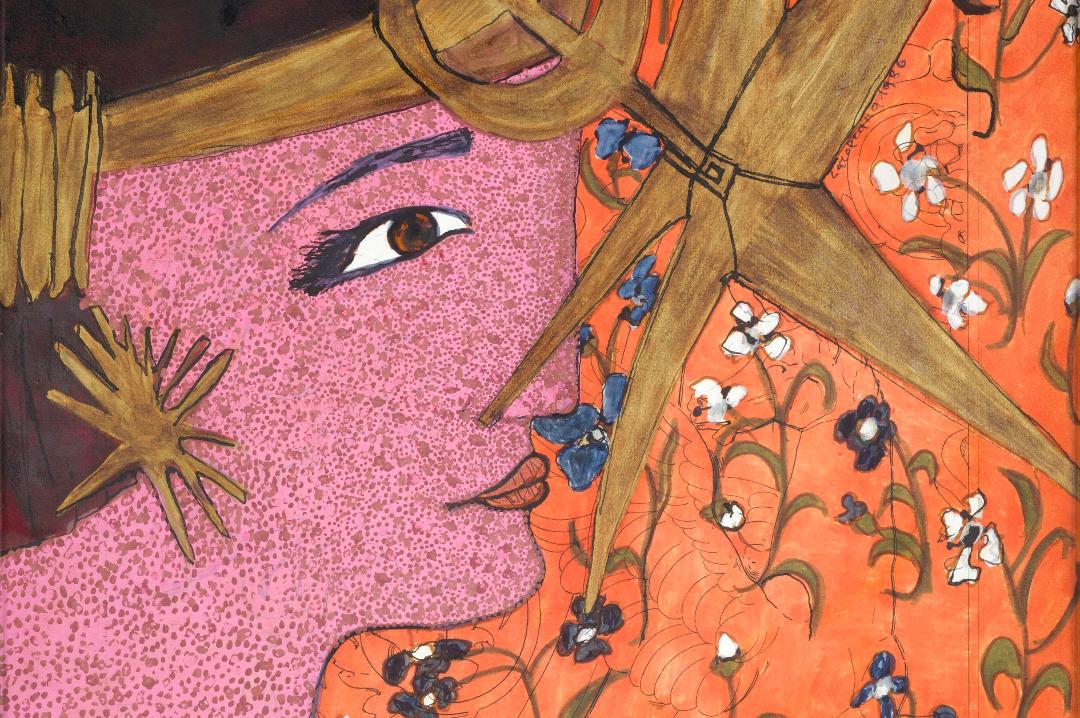

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

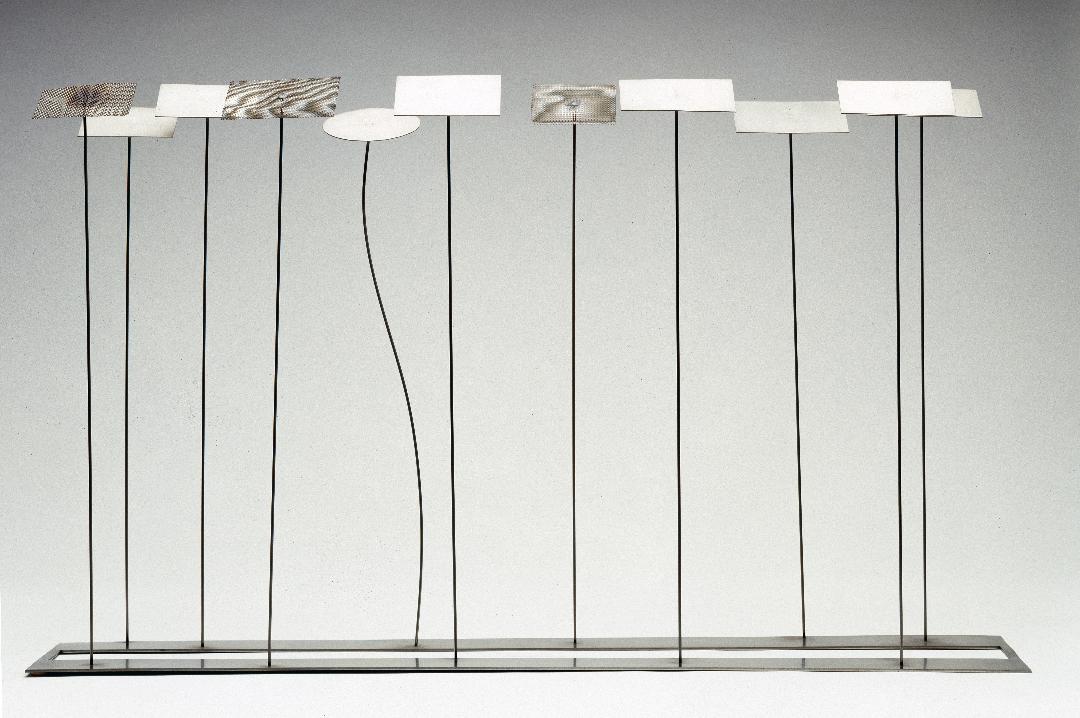

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

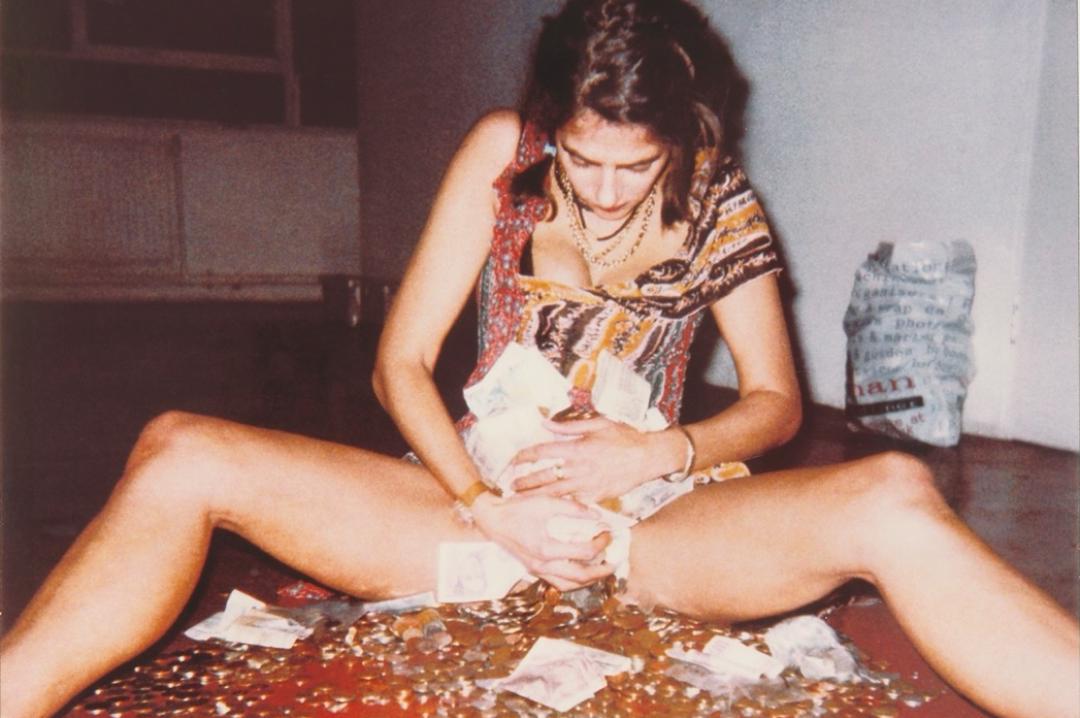

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi