IL NUMERO DI SETTEMBRE 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Arte

IL NUMERO DI SETTEMBRE 2025 in edicola

In allegato:

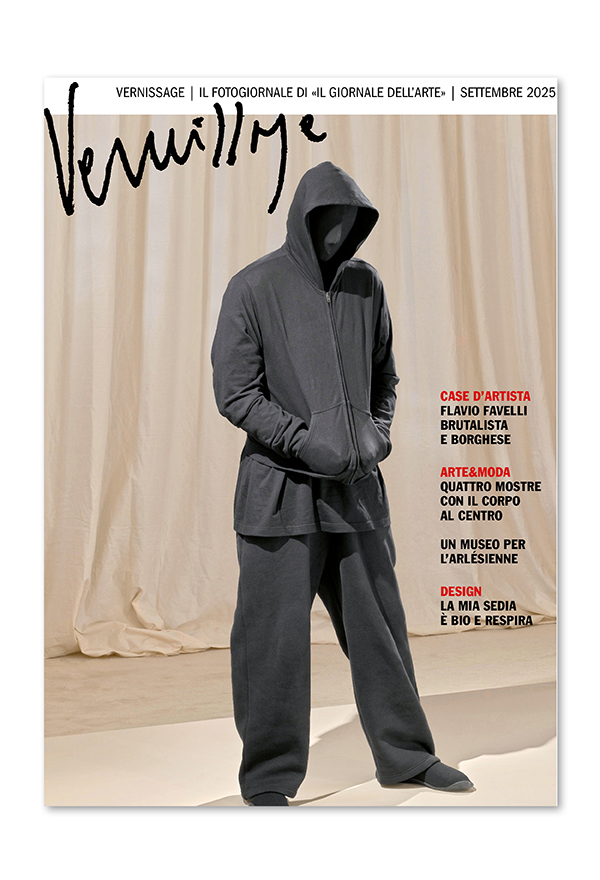

Vernissage

IL NUMERO DI SETTEMBRE 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale di Economia

IL NUMERO DI SETTEMBRE 2025 in edicola

In allegato:

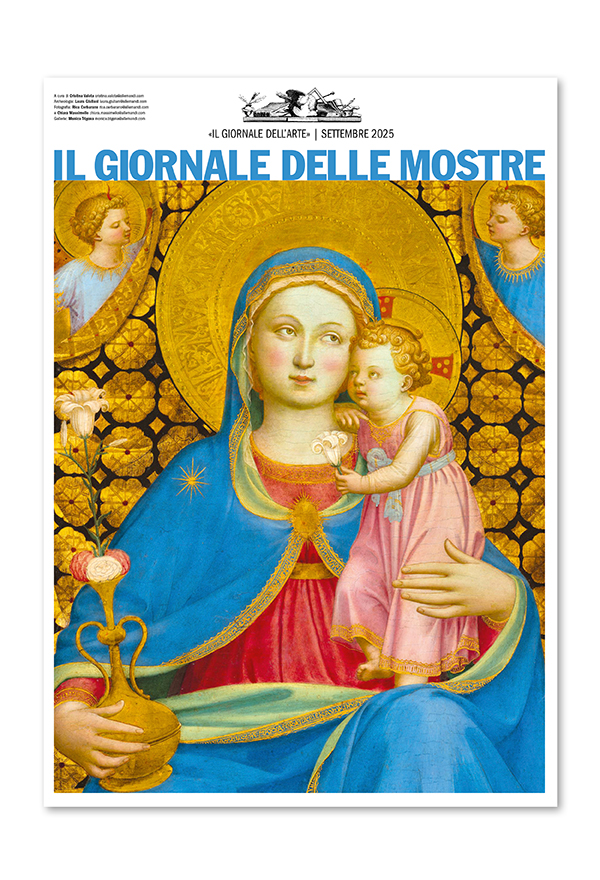

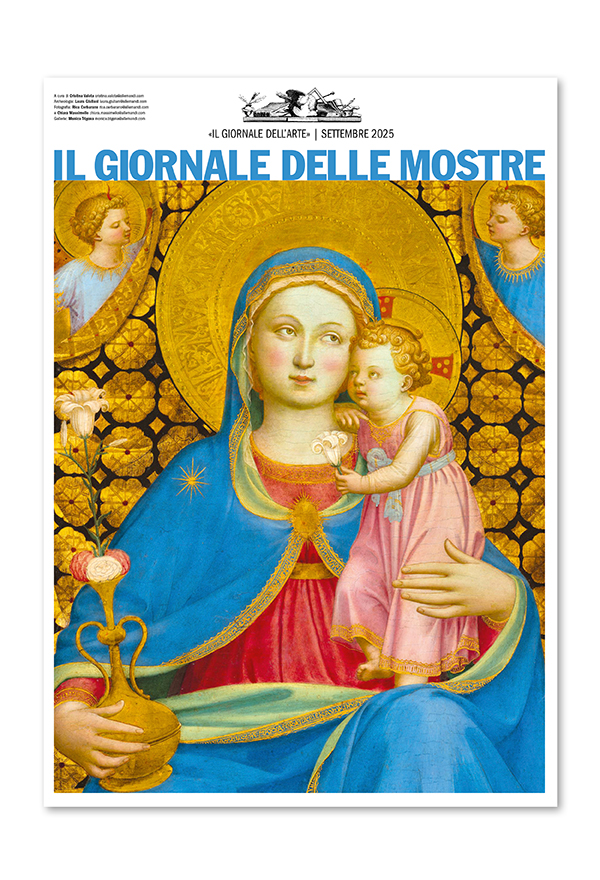

Il Giornale delle Mostre

IL NUMERO DI SETTEMBRE 2025 in edicola

In allegato:

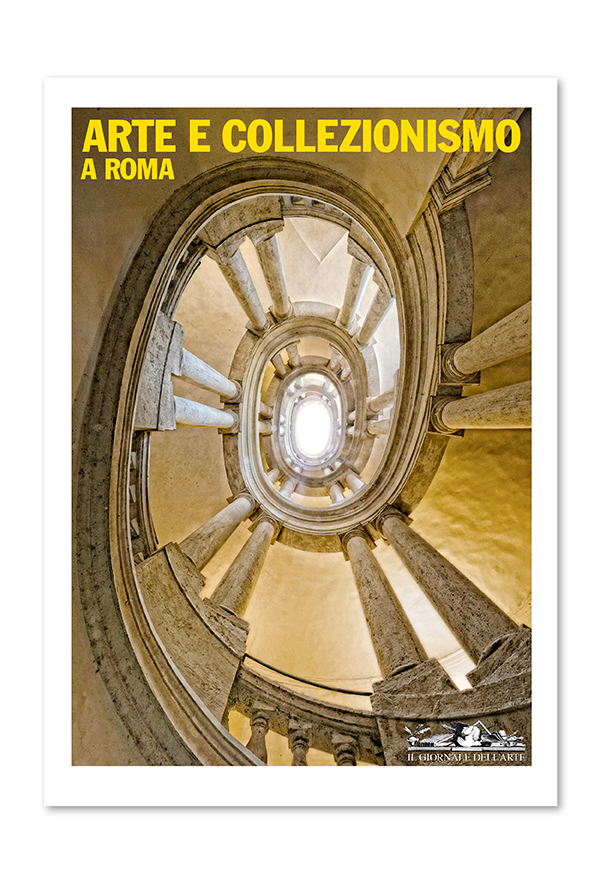

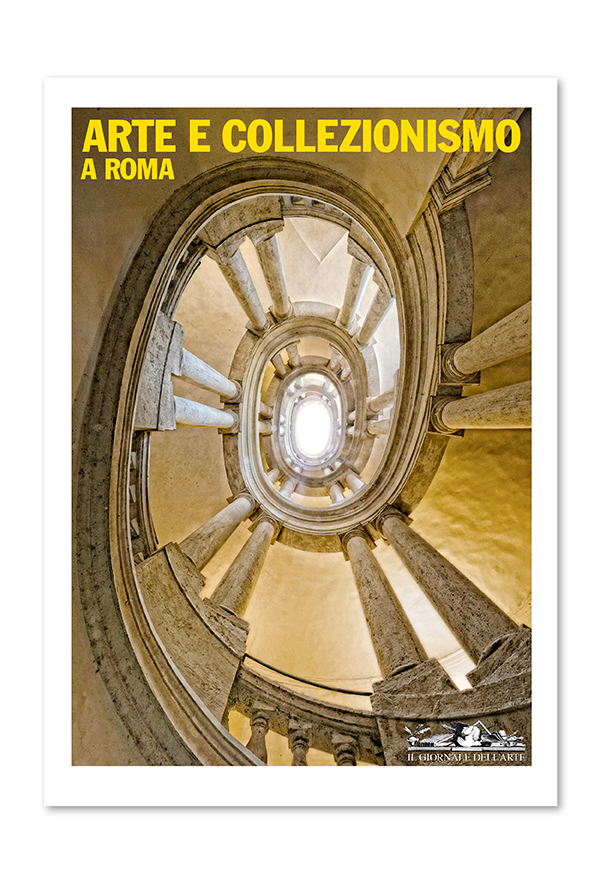

Speciale Arte e Collezionismo a Roma

IL NUMERO DI SETTEMBRE 2025 in edicola

In allegato:

Vademecum Germinale

IL NUMERO DI SETTEMBRE 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Arte

IL NUMERO DI SETTEMBRE 2025 in edicola

In allegato:

Vernissage

IL NUMERO DI SETTEMBRE 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale di Economia

IL NUMERO DI SETTEMBRE 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale delle Mostre

IL NUMERO DI SETTEMBRE 2025 in edicola

In allegato:

Speciale Arte e Collezionismo a Roma

IL NUMERO DI SETTEMBRE 2025 in edicola

In allegato:

Vademecum Germinale

Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Le due artiste appartengono a diverse generazioni ma provengono entrambe dalla scena anglosassone

- Valeria Tassinari

- 14 ottobre 2019

- 00’minuti di lettura

«Self Crucifixion» (2019) di Mona Osman (particolare). © L’artista. Cortesia della C&C Gallery, Londra

Helen Cammock e Mona Osman alla Collezione Maramotti

Le due artiste appartengono a diverse generazioni ma provengono entrambe dalla scena anglosassone

- Valeria Tassinari

- 14 ottobre 2019

- 00’minuti di lettura

Valeria Tassinari

Leggi i suoi articoliDue personali al femminile aprono la nuova stagione della Collezione Maramotti, ponendo l’accento sulla profondità della ricerca delle donne, che sempre più conquista un pieno riconoscimento. Le protagoniste di queste esposizioni, configurate come mostre indipendenti, entrambe dal 13 ottobre al 16 febbraio, appartengono a diverse generazioni ma provengono entrambe dalla scena anglosassone.

Helen Cammock (1970) è la vincitrice della settima edizione del Max Mara Art Prize for Women, organizzato in collaborazione con la Withechapel Gallery di Londra, dove l’artista britannica ha presentato il suo progetto prima di riproporlo in Italia. Nel suo lavoro utilizza abitualmente diversi media, tra i quali ha uno spazio peculiare la musica, che si integra all’immagine e ne accentua il tono emotivo.

«Che si può fare?», il progetto presentato ora, costituito da un film, una serie di incisioni, un fregio stampato e un libro d’artista, fa seguito all’esperienza di una residenza di sei mesi tra Bologna, Firenze, Venezia, Roma, Palermo e Reggio Emilia.

Partendo dall’idea del lamento, individuato come sonorità intima, legata alla condizione esistenziale delle donne nella storia, l’artista ha intrecciato racconti di perdita e resilienza con composizioni musicali barocche di autrici italiane, per riportare all’attenzione voci femminili nascoste, raccolte attraverso i secoli e in diversi contesti. La ricerca di Mona Osman (1992), nata a Budapest e attualmente attiva a Bristol, si concentra, invece, su una pittura densamente cromatica, che gremisce dipinti concepiti per entrare in dialogo l’uno con l’altro, attraverso le misteriose figure, oniriche ed espressioniste, che ripetutamente vi compaiono.

Cresciuta sotto l’influenza di ebraismo e islamismo, per la Collezione Maramotti, dove è presente con la mostra «Rhizome and the Dizziness of Freedom», la giovane artista prende ispirazione dalla filosofia esistenzialista e dalla Bibbia, per cercare una verità universale, che si sveli attraverso il riconoscimento di elementi evocativi di una condizione spirituale, potenzialmente ma difficilmente condivisa. La Torre di Babele, emblema della superbia e dell’incomunicabilità umana, è per lei espressione di quell’Absolute Self, che perseguiamo e ci tiene prigionieri.

«Self Crucifixion» (2019) di Mona Osman (particolare). © L’artista. Cortesia della C&C Gallery, Londra