Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Guglielmo Gigliotti

Leggi i suoi articoli«Restituzioni 2025» è una grande mostra a Palazzo Esposizioni Roma che permette di perdersi nei secoli, tra accezioni disparate di bellezza, tradizioni locali e opere d’ogni tipo, in cui riconoscere alcune trame essenziali del romanzo italiano dell’arte. La 20ma edizione, in 36 anni, dell’appuntamento espositivo triennale «Restituzioni» riunisce, dal 28 ottobre al 18 gennaio 2026, dipinti, sculture, disegni, arazzi, oreficerie, tessuti, antichi strumenti musicali e macchinari scientifici, restaurati da Intesa Sanpaolo con l’intento di corrispondere, spiega in catalogo il presidente di Intesa Sanpaolo Giovanni Maria Gros-Pietro, assieme al presidente emerito Giovanni Bazzoli, al «richiamo di responsabilità». È lo spirito di questo mecenatismo sociale, sostenuto dall’alchimia della cooperazione pubblico-privato, ad aver quindi ispirato la selezione di 128 opere (di cui 117 in mostra), provenienti da tutta Italia, in accordo con 51 enti di ricerca e 67 enti proprietari (soprintendenze, musei pubblici, privati e diocesani, chiese, siti archeologici).

Una veduta dell’allestimento della mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma

Curatori della mostra, e selezionatori delle opere (coadiuvati da Silvia Foschi, responsabile del Patrimonio storico artistico e attività culturali di Intesa Sanpaolo) sono stati Giorgio Bonsanti, Carla Di Francesco e Carlo Bertelli (in qualità di curatore emerito). A orientare le scelte, anche l’intento di tracciare alcune ipotesi di libera navigazione nel mare dell’arte, dal 1500 a. C. al XX secolo. A unire questi disuguali reperti di umana civiltà, il sogno dell’arte come visione del mondo. È una babele di linguaggi, unificati nella lingua muta dei segni e delle forme. C’è quindi arcana intesa, al di là dei secoli, tra Mattia Preti, Giovanni Bellini e un commovente rilievo di Mino da Fiesole, e di essi con Fra Galgario, Luca Giordano e Giulio Romano. Densissimo il ’400 «restituito» con i dipinti di Bartolomeo Vivarini, Bartolomeo Montagna, Colantonio e il Maestro dell’Annunciazione di Iglesias. Vertice gotico, la «Madonna del Fiore», scolpita in avorio nel 1285-89 da ignoto autore francese. Ignoti, eppure ancora vicini a noi, gli autori delle perle scultoree romaniche dalla Cattedrale di Penne (Pescara). L’idioma universale della classicità brilla invece nella Cariatide di Villa Adriana, come nel letto sepolcrale magistralmente intagliato in osso nel II sec. a.C. Il XX secolo parla, tra l’altro, con le immagini di Mario Sironi, Massimo Campigli e Pino Pascali. Altra tipologia di ingegni, profondamente umani, sono testimoniati da una macchina planetaria e da un’antenata ottocentesca della bicicletta (ma senza pedali), la «draisina» di Gallarate. Sembra fatta d’aria la stola seicentesca di manifattura messicana in penne di colibrì. E sembra esserci tutta la vita nell’affollatissima «Adorazione dei Magi» scolpita nel legno, a cavallo tra ’400 e ’500, da uno scultore fiammingo per una chiesa di Milano, un retablo al cui restauro ha collaborato il Belgio.

«State lavorando per avvicinare l’Italia all’Italia», ha fatto dire, rivolgendosi a Intesa San Paolo, il ministro della Cultura Alessandro Giuli a Fabrizio Magani (direttore generale per Archeologia, belle arti e paesaggio del MiC), alla conferenza stampa di presentazione di «Restituzioni 2025», la mattina del 27 ottobre. Matteo Fabiani, responsabile dei rapporti con i media di Intesa Sanpaolo, ha introdotto nella conferenza Marco Delogu, presidente di Azienda Speciale Palaexpo, Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, nonché direttore generale delle Gallerie d’Italia, seguiti dai curatori Giorgio Bonsanti e Carla Di Francesco. Quest’ultima ha ricordato la definizione del 1967 di bene culturale: «Testimonianza materiale avente valore di civiltà». È la storia d’Italia.

Bottega Francese, Madonna del Fiore, 1285-1289, avorio, Rieti, frazione Lugnano, Chiesa di Santa Maria Maggiore in Categne

Giovanni Bellini, «Madonna con il Bambino», 1470 circa, tempera e olio su tavola, 78, 6x57,8 cm, MarteS, Museo della Riviera (Brescia)

Mattia Preti, «Il ritorno del figliol prodigo», 1653-1661, olio su tela, 216x231 cm, Reggio Calabria, Pinacoteca Civica

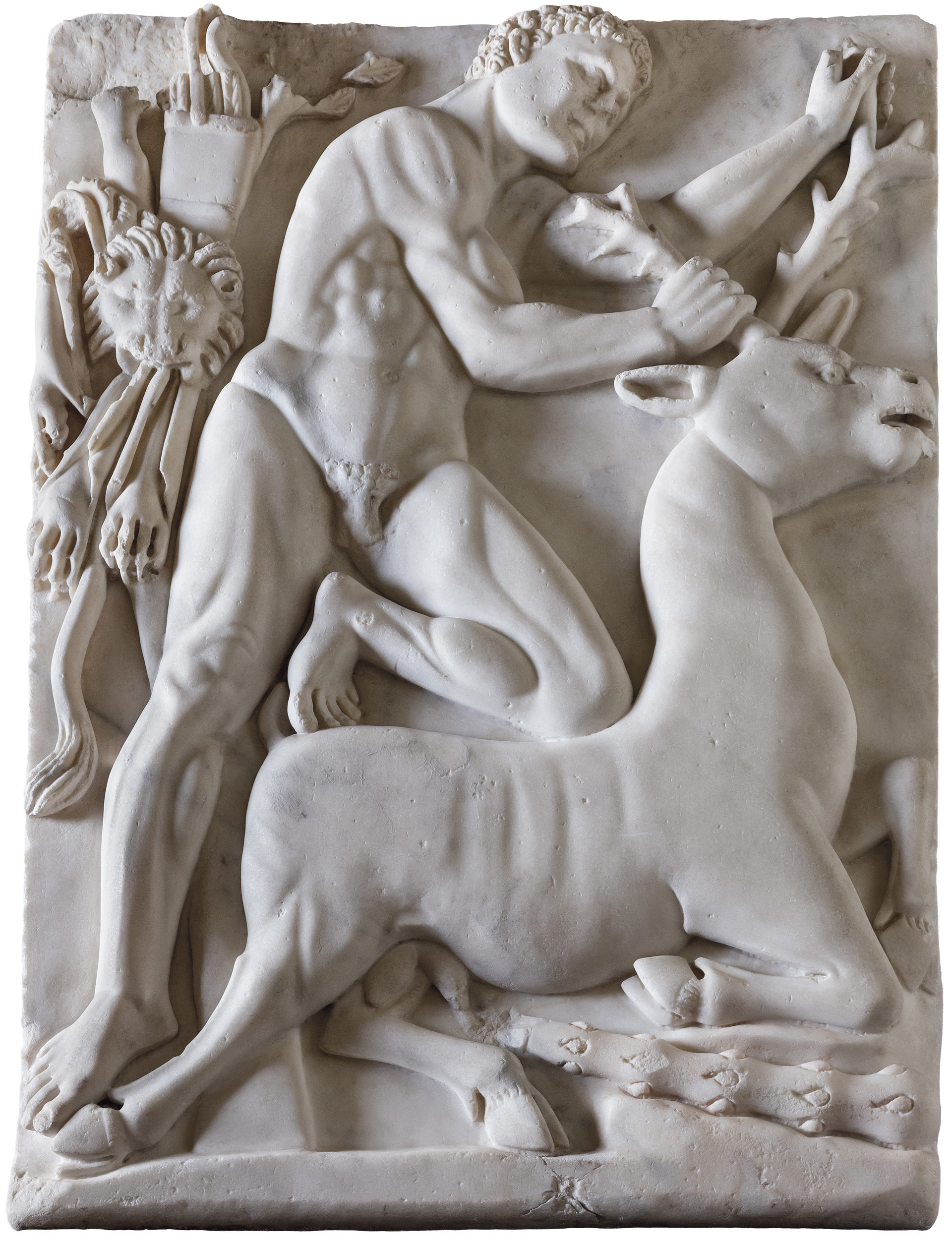

Officina di ambito costantinopolitano, Ercole che uccide la cerva di Cerinea, bassorilievo in marmo, prima metà del VI secolo, Ravenna, Museo Nazionale

Heinrich Mattens e bottega, «Guarigione dello storpio», 1620-24 circa, arazzo, 410x532 cm, Loreto (Ancona), Museo Pontificio Sacra Casa