Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Romana Morelli

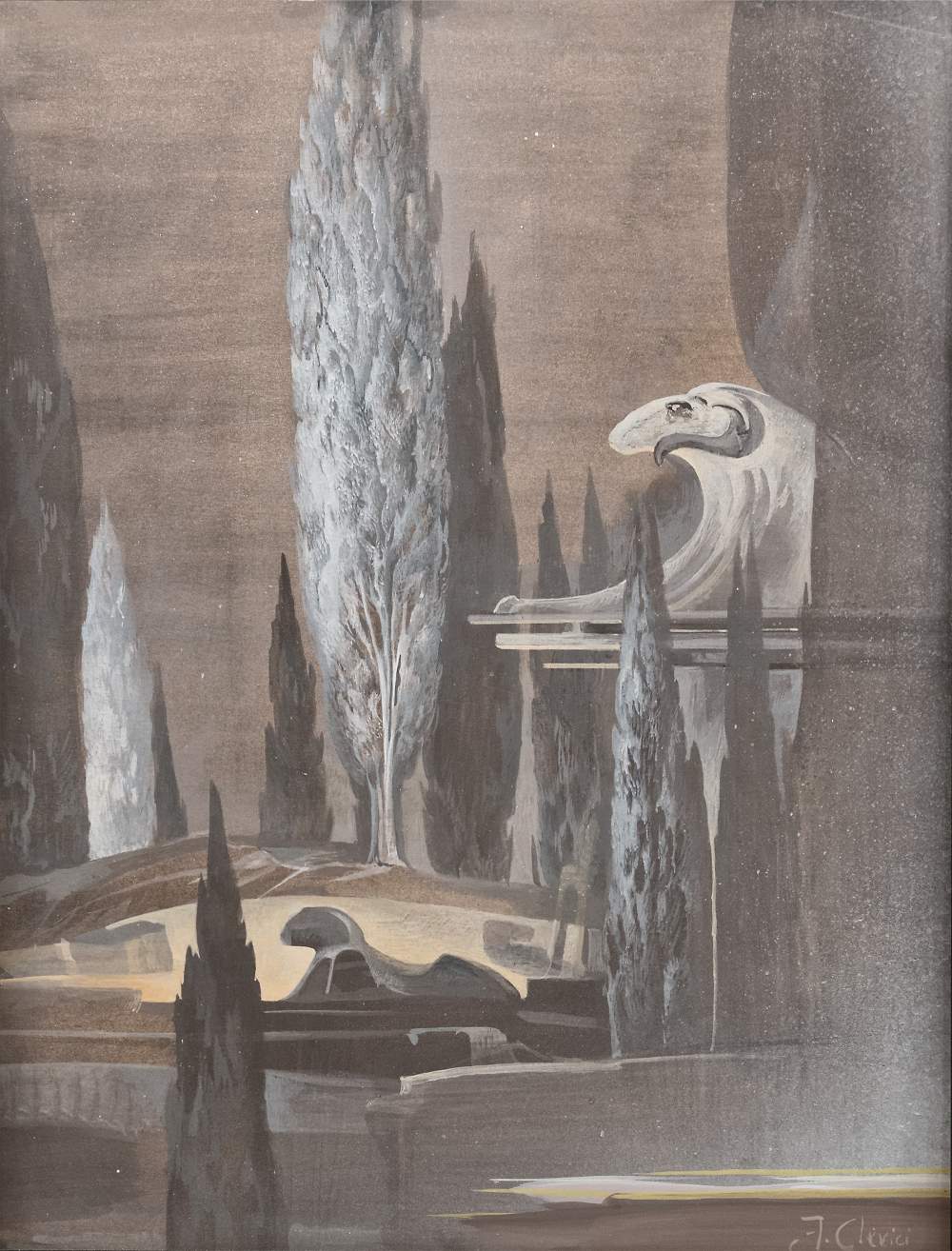

Leggi i suoi articoliA giugno a Roma Fabrizio Clerici e la sua opera sono il soggetto, forse per la prima volta, di una serie di eventi espositivi che ne mette in luce lo stile artistico connotato da una personalissima e aristocratica matrice surrealista. L’artista (1913-93) intellettualmente cosmopolita è apprezzato da scrittori come Alberto Savinio, Jean Cocteau, Leonardo Sciascia, e critici, quali Giuliano Briganti, Federico Zeri e Vittorio Sgarbi.

Se una mostra alla Galleria Nazionale abbina i lavori di Clerici con i documenti del fondo dell’artista acquisito dal museo, ad aprire questa sorta di celebrazione nell’approssimarsi del trentennale dalla sua morte sono Monica Cardarelli, titolare della Laocoonte, e Marco Fabio Apolloni, proprietario della storica galleria W. Apolloni, che dal 9 giugno al 31 ottobre impegnano ben cinque spazi nella capitale. «Inconsciamente questa mostra è cresciuta dentro di me per molto tempo, spiega Apolloni. Clerici è stato tra gli amici di famiglia: ha segnato il mio modo di “vedere” e “vivere” la quotidianità, che si nutre di una propria logica e bellezza. L’ho visto lavorare ad alcuni dei suoi capolavori».

In via Margutta la W. Apolloni fa spazio a un cospicuo nucleo di opere pittoriche di Clerici, a cominciare da un «Autoritratto». Si citano anche l’ampio e visionario dittico «Pro-Menade» (1973), dove il cavallo bronzeo ellenistico dell’Artemision al Museo Nazionale di Atene, arroventato, irrompe nella desolazione metafisica di una stanza; «Labirinto» (1966), in cui la mitologica architettura di Dedalo ha nel centro un’arena-tribunale, dove il Minotauro metterà in scena l’accusa pubblica alla madre Pasifae; «Naufragio dei Pulcinella» (1950), grande disegno dipinto a biacca, preparatorio per uno stucco di Villa Cicogna a Venezia (1948-54).

Architetto, artista e direttore di artisti, Clerici ha ristrutturato la dimora della contessa Anna Maria Cicogna di Misurata. L’impresa è ricostruita da Cardarelli in catalogo servendosi del carteggio tra il pittore e la committente, pubblicato per la prima volta integralmente. Nel Gabinetto dei disegni attiguo alla galleria, sono allineati 39 disegni originali del divertissement culturale «...alle cinque da Savinio» (1983), che racconta della densa amicizia con l’artista (più grande di lui di vent’anni).

Sempre in via Margutta, nello Spazio Laocoonte antico/contemporaneo sono allestiti disegni e litografie di Clerici. Adiacente a largo Argentina, la Laocoonte propone «Eugene Berman e la Pittura Fantastica in Italia», una mostra molto coerente con quella di Clerici. Si tratta di un rarissimo focus su Berman (1899-1972), russo naturalizzato americano, stabilitosi per molto tempo a Roma, dove muore.

A Parigi tra gli anni Venti e Trenta è nel gruppo dei Neoumanisti, etichetta coniata dal potente critico Waldemar George, in opposizione alla «babelica» École de Paris. Sono esposti una quarantina di disegni, con tecniche diverse: i «Capricci» sono fontane immaginarie, figure femminili, paesaggi archeologici nati nel corso dei suoi viaggi in Italia e nel Medio Oriente; un altro gruppo riguarda invece figure mitologiche nate per la rivista «Life» (1962).

In catalogo, Monica Cardarelli pubblica un carteggio inedito tra Berman e Clerici. Quindi si passa ad altri autori, alcuni già trattati dalla gallerista, come lo straordinario disegnatore Alberto Martini (1876-1954), Andrea Spadini (1912-83), formidabile scultore e ceramista, il poco noto ma anche per questo ricco di sorprese Stanislao Lepri (1905-80), Leonor Fini (1907-96).

La Laocoonte in vicolo Sinibaldi, infine, accoglie una cinquantina di tempere dell’olandese Karel Thole (1914-2000), grafico, illustratore, pittore d’affreschi e disegnatore di vetrate, che nel 1958 approda a Milano per diventare presto l’autore, geniale, delle copertine di Urania, la collana di fantascienza da edicola. «Desideravo mostrare la superba tecnica pittorica con la quale Thole padroneggia soprattutto la tempera, come pochi hanno potuto ai tempi nostri, dichiara Cardarelli. I trucchi delle avanguardie, Cubismo, Surrealismo, ottica, pop, sono macinati nel suo straordinario eclettismo, fino a ottenere un unico stile inimitabile e sempre coerente».

«Omaggio a Böcklin» (1980) di Fabrizio Clerici © Riproduzione riservata