Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Enrico Tantucci

Leggi i suoi articoliLa sostenibilità ambientale. L’edilizia sociale. Il rapporto virtuoso con il territorio. La difesa dei diritti di chi vive ai limiti dell’emarginazione. Sono i temi su cui punta «How will we live together?» (Come vivremo insieme?) la nuova edizione della Biennale Architettura che si è appena aperta a Venezia, fino al 21 novembre tra i Giardini e l’Arsenale, dopo lo slittamento dello scorso anno imposto dall’emergenza Covid-19. Ma l’anno del contagio non è stato inutile, perché è servito a focalizzare e a rendere ancora più urgenti i temi su cui il curatore Hashim Sarkis, architetto e docente di origine libanese, aveva puntato.

«Se la politica non sa rispondere a questa domanda, provi a farlo l’architettura», aveva dichiarato a proposito del suo titolo. E le risposte nella sua Biennale ci sono, e convincenti. La forma scelta per esporle non è quella tradizionale del progetto, ma quella più spettacolare e dirompente dell’installazione, avvicinando in questo modo la sua Biennale Architettura a quella di Arti Visive. Ma Sarkis non crede agli «steccati» tra le arti. «Ho scelto l’installazione come forma espressiva di questa mostra, ha dichiarato anche nei giorni della vernice, perché voglio avvicinare il pubblico alla materialità dell’architettura, anche in maniera spettacolare, se necessario».

E il nuovo umanesimo architettonico di Sarkis sconfina così, volutamente, anche nella dimensione artistica. Bastino a testimoniarlo le due grandi installazioni che «segnano» le sale iniziali del Padiglione Centrale dei Giardini e delle Corderie dell’Arsenale. Nel Padiglione Centrale, sotto la cupola liberty di Galileo Chini che lo caratterizza, quasi in contrapposizione, si stende un «manto» di nere pietre di ossidiana che galleggiano nel vuoto, appese al soffitto con corde di canapa, a riprodurre una sezione della grotta Mbai in Kenya, abitata a metà del ’900 da combattenti anticolonialisti, in un’installazione opera degli artisti keniani Kabage Karanja e Stella Mugeti.

Ma parla africano anche l’installazione di apertura del percorso espositivo delle Corderie con «Alasiri» (custode dei segreti), altro complesso lavoro composto da 40 porte e 13 figure umane, creata dall’artista nigeriano Peju Alatise e rappresentativa di identità diverse e delle barriere che spesso si frappongono tra di esse. L’esposizione è strutturata in cinque «scale» tematiche, tre all’Arsenale e due nel Padiglione Centrale, che affrontano argomenti come la connessione degli uomini tra lo spazio digitale e reale, la ricerca di spazi abitativi più dignitosi, il destino delle comunità emergenti che chiedono equità sociale e dunque anche architettonica.

Ma riemerge continuamente, come un fiume carsico, anche il tema del destino del pianeta in mezzo alla crisi innescata da emergenze che vanno dai cambiamenti climatici al Covid-19, e delle azioni globali necessarie per vivere tutti insieme armoniosamente in quest’era di trasformazioni. E l’espressione artistica, variamente declinata, diventa spesso il mezzo per esprimere queste urgenze. Così nel progetto di Giulia Foscari e Unless, «Antarctic Resolution», che nel Padiglione Centrale analizza lo stato del continente bianco, un’installazione sonora di Arcangelo Sassolino ci fa ascoltare il rumore dei ghiacciai che si spaccano per effetto del riscaldamento globale. O un famoso artista come Tomás Saraceno documenta con un video il progetto collettivo argentino «Aerocene Backpack», con un kit portatile realizzato con palloni di plastica riciclata e bottiglie che vola solo con l’energia solare.

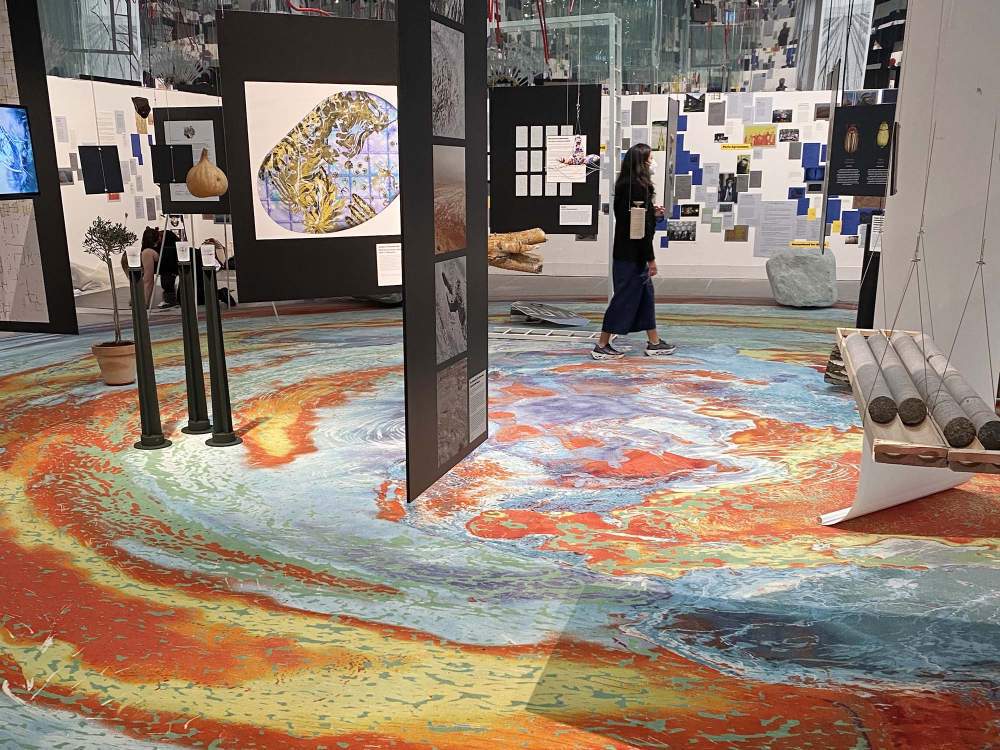

Ma si colloca tra l’arte e l’architettura anche la grande installazione esterna all’Arsenale in pali di legno e acciaio dello Studio Elemental di Alejandro Aravena, già direttore della stessa Biennale Architettura nel 2016, che propone un modello per uno spazio di incontro. E si pone l’obiettivo di come garantire, in forma assembleare, i diritti della natura, la grande e coloratissima installazione-mostra collettiva al piano sopraelevato del Padiglione Centrale, intitolata «Future Assembly», che vede tra i suoi ispiratori un artista simbolo della contemporaneità come Olafur Eliasson.

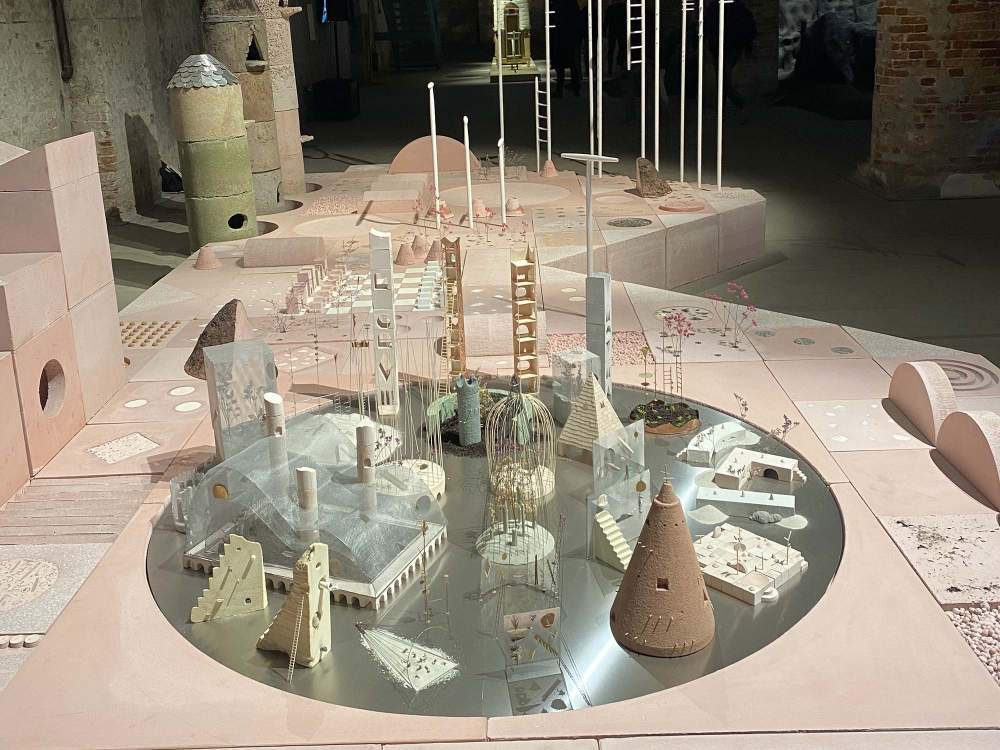

È un invito alla riflessione sul rapporto tra consumismo turistico e identità di paradiso ambientale come l’arcipelago africano di Capo Verde anche la grande installazione-scultura alle Corderie dell’Arsenale fatta di bottiglie di plastica con acqua colorata assemblate e sospese nel vuoto, opera degli artisti capoverdiani Patti Anahory e César Schofield Cardoso. E a quello sulla relazione tra le specie, la «Piattaforma per Umani e Uccelli» realizzata dal Gruppo Ossidiana, sempre all’Arsenale, che costituisce una sorta di plastico-scultura tra campi, torri e trespoli. Non poteva mancare, inoltre, in questa mostra che riflette sull’ambiente, anche Venezia.

Nella sottosezione «Coming Together in Venice», sempre all’Arsenale, si immagina il futuro della città alla luce delle sfide causate dall’innalzamento del livello dei mari, dalla pandemia e dal cambiamento demografico. E la fragilità precaria della città è nell’installazione che, su un grande pavimento piastrellato che cede continuamente sotto i piedi di chi lo percorre, ricostruisce l’immagine di Venezia a volo d’uccello, con la caratteristica forma di pesce. Anche i padiglioni nazionali (ben 61 hanno risposto all’appello) sono in buona parte in sintonia con i temi della mostra di Sarkis, scegliendo spesso una forma artistica per esporre le proprie proposte.

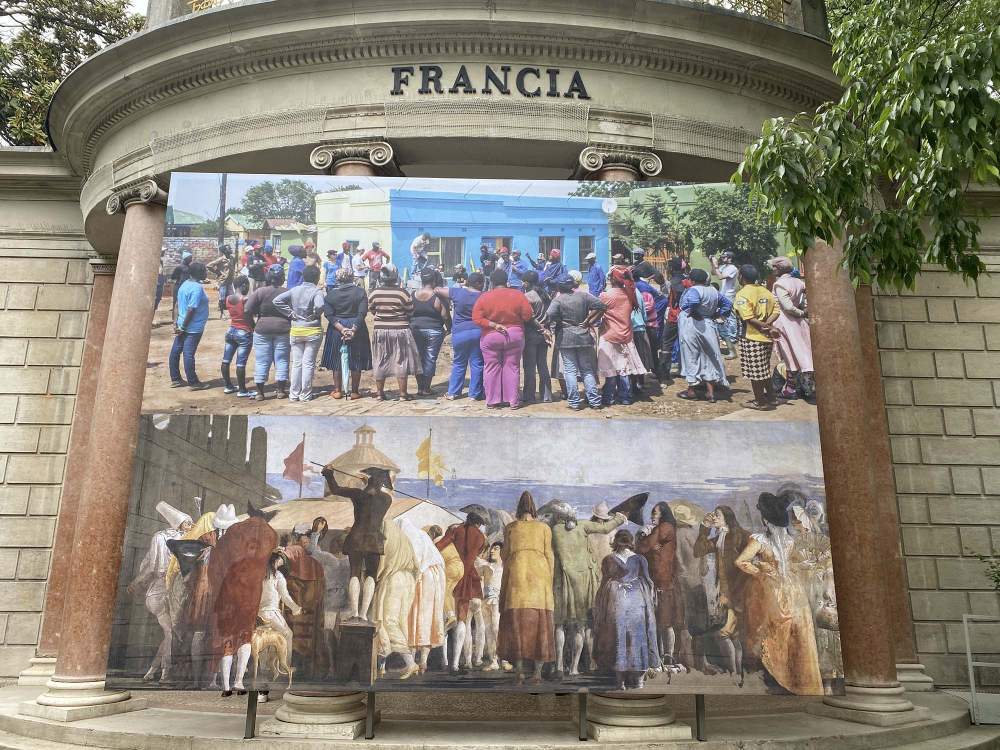

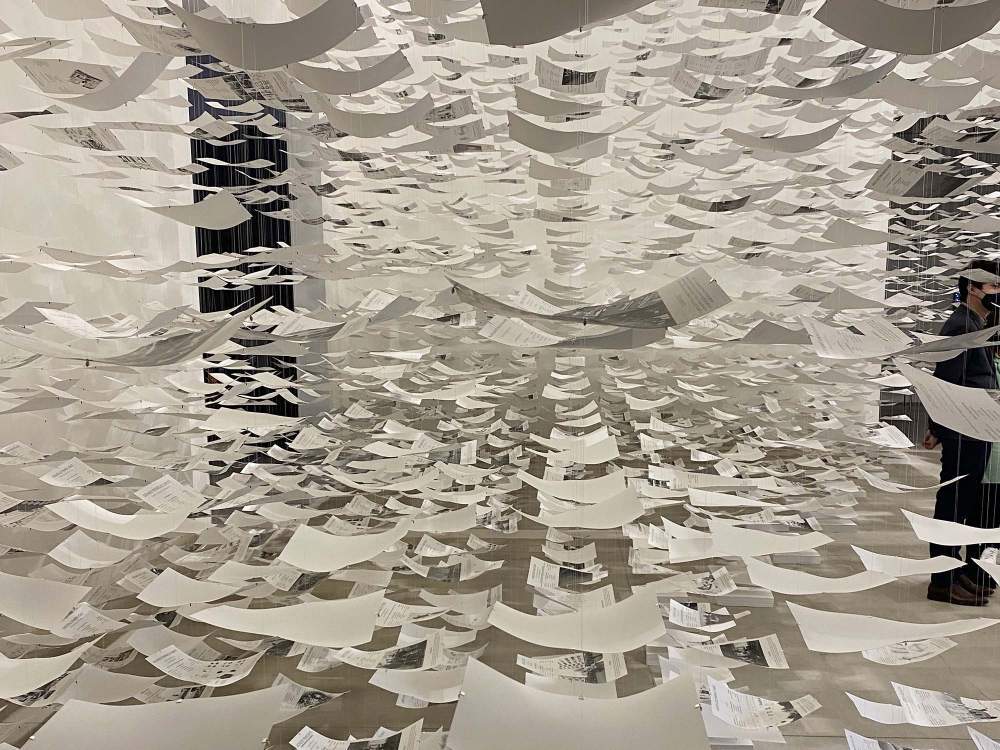

La Spagna, ad esempio, accoglie il visitatore con un’aerea installazione fatta di fogli volanti e sospesi nello spazio che altro non sono che curricula reali di persone in cerca di occupazione. La Francia punta su un padiglione dedicato alle comunità attive nelle trasformazioni urbane e architettoniche, dalla Francia al Sudafrica, dal Vietnam agli Stati Uniti. E all’esterno del padiglione una grande riproduzione del «Mondo Novo» di Giandomenico Tiepolo con la sua folla si contrappone all’immagine di una delle comunità urbane presentate all’interno. Il Padiglione della Gran Bretagna si ispira al «Giardino delle delizie» di Hieronymus Bosch, invitando a riflettere attraverso una serie di spazi immersivi sull’uso degli spazi urbani e architettonici «minacciati» dalla privatizzazione.

«Comunità resilienti» è il titolo anche del Padiglione italiano, anch’esso centrato sulla sostenibilità ambientale, a cominciare dal riutilizzo di tutte le strutture e i materiali che erano serviti alla realizzazione della partecipazione nazionale alla Biennale Arti Visive del 2019 curata da Milovan Farronato. Penalizzato, purtroppo, da un certo caos espositivo, ma con contributi interessanti come «Plasticity», la grande scultura bianca in 3D di Niccolo Casas, che combina forme geometriche e organiche, creata con un materiale ottenuto da rifiuti di plastica riciclati.

Tra i Paesi che per la prima volta si presentano alla Biennale, l’Iraq torna alle sue origini, riprogettando l’arca, l’imbarcazione dell’antica Mesopotamia usata per navigare sul Tigri e l’Eufrate, ripensata come una tensostruttura composta di unità modulari riprese addirittura da barche del tardo Neolitico. Mentre l’Uzbekistan, con un forte gusto pittorico oltre che architettonico, ricostruisce il tipico quartiere urbano della «mahalla», uno spazio rurale incorporato in un contesto urbano, che si avvia purtroppo a scomparire, come sta avvenendo per gli «hutong» cinesi. Ma sono solo alcune delle proposte di una Biennale Architettura vivacissima, ed estesa all’intera Venezia con i numerosi padiglioni esterni e le mostre collaterali, che ci riporta al piacere di immaginare, dopo la lunga astinenza imposta dal contagio, un modo diverso di progettare il nostro futuro.

«The Garden of Privatised Delights» nel Padiglione della Gran Bretagna. Foto Francesco Galli. Cortesia La Biennale di Venezia

Installazione dell'architetto Manuel Aires Mateus alle Corderie

Scultura di cera d'api di Tomas Libertiny alle Corderie

Piattaforma per Umani e Uccelli dello Studio Ossidiana (Corderie)

Installazione alle Corderie dell'artista nigeriano Peju Alatise

Ingresso del Padiglione della Francia con riproduzione del «Mondo Novo» di Giandomenico Tiepolo

Installazione nel Padiglione della Spagna fatta di fogli di curricula

Installazione collettiva Future assembly al Padiglione centrale a cui ha collaborato Olafur Eliasson

Installazione nel Padiglione centrale degli artisti keniani Kabage Ksarante e Stella Mugeti che ricostruisce parzialmente la Grotta Mbai fatta in pietre di ossidiana

«Chileans and Mapuche, Building places to get to know each other (KÜNÜ), Building places to parley (KOYAÜ-WE)» di ELEMENTAL all’Arsenale. Foto Andrea Avezzù. Cortesia La Biennale di Venezia

«Museo Aero Solar: for an Aerocene Era» (2007-in corso) di Aerocene Foundation. Foto Marco Zorzanello. Cortesia La Biennale di Venezia

Il Padiglione Usa alla Biennale dell'Architettura

L'installazione di Giuseppe Penone alla Biennale di Architettura di Venezia

«Rashad Salim - Mesopotamia in Venice» nel Padiglione dell’Iraq