Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nathalie Herschdorfer

Leggi i suoi articoliViviamo un’epoca in cui il mondo sembra incappare in una crisi dopo l’altra: la pandemia di Covid ha rivelato la fragilità degli esseri umani, le tensioni geopolitiche ed economiche quella delle nostre democrazie, gli allarmi climatici quella del nostro pianeta. Ogni giorno vengono rivelate nuove aggressioni che testimoniano la violazione dei diritti umani per cause di genere, razza, età, religione. Il mito del fotoreporter che viaggia per il mondo per catturare immagini autentiche persiste ancora oggi, eppure sappiamo che la disinformazione è in aumento. Nell’era dell’IA e dei social network, il credito dato a ciò che ci mostra la fotografia sta diminuendo. Nel 2025, la cosiddetta prova per immagini sembra definitivamente relegata in secondo piano.

Così, da quasi 200 anni, la fotografia racconta il nostro mondo. Al momento della sua nascita, la fotografia non colma una mancanza di immagini (la pittura, il disegno esistevano già da molto tempo) ma offre una rappresentazione fedele della realtà. Grazie al loro forte legame con la realtà, le immagini fotografiche forniscono una testimonianza che soddisfa una società avida di esattezze e prove. I primi fotografi lasciano lo studio in cui lavorano per recarsi in regioni geograficamente lontane. Accompagnano scienziati, geografi o alpinisti, si meravigliano di fronte ai paesaggi di una natura maestosa come di fronte ai grandi monumenti e alle opere di ingegneria, osservano le popolazioni di altri continenti, catturano il lontano e il minuscolo, senza rinunciare a recarsi sui campi di battaglia. A causa dei lunghi tempi di posa, si concentrano sull’architettura e sui ritratti. Dopo alcuni decenni, l’istantanea permette ai fotografi di entrare nel cuore della vita quotidiana, di cogliere l’emozione dei volti, la bellezza delle persone vigorose e il dolore dei corpi feriti. L’obiettivo è quello di raccontare la realtà senza trascurare l’impatto della fotografia sugli spettatori. La dimensione teatrale è presente fin dal XIX secolo: i fotografi creano le loro scene, lavorano alla composizione e spostano, se necessario, alcuni oggetti per includerli meglio nella loro inquadratura. Nel corso del XX secolo, la stampa illustrata vede crescere il suo successo grazie alle immagini che affermano la propria autonomia rispetto ai testi. Per soddisfare i lettori desiderosi di scatti belli e potenti, si cerca ciò che viene chiamato fotogenia. Tutto sembra ormai fotografabile, a patto di curare la composizione. I fotografi si mettono in evidenza per la loro capacità di illustrare importanti eventi storici e fanno viaggiare gli spettatori in una quantità di luoghi a volte inaccessibili. L’impatto delle immagini si afferma in base alla loro bellezza o alla loro intensità drammatica. Le telecamere sono ovunque e il flusso di immagini non smette di aumentare. Nel XXI secolo, la quantità di scatti prodotti in tutto il mondo supera qualsiasi previsione. Armati dei nostri telefoni e dei nostri schermi, siamo tutti spinti a fotografare, filmare, condividere e soprattutto guardare.

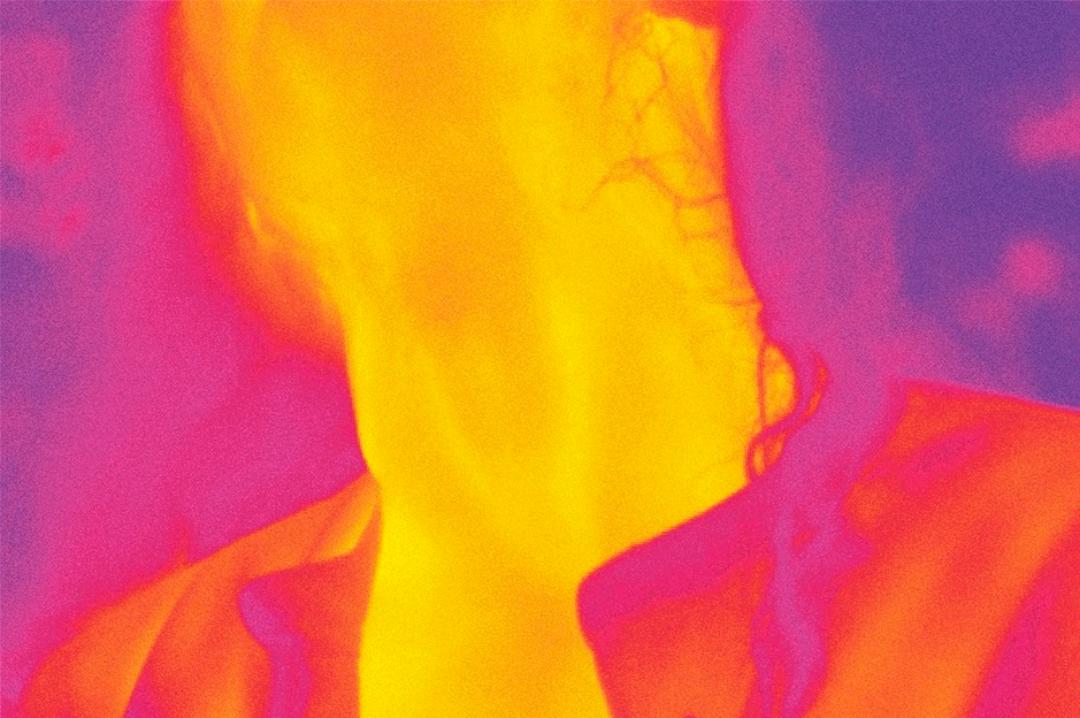

C’è un soggetto a cui viene data grande attenzione sin dall’invenzione della fotografia: il corpo umano. Esaltato, esaminato, frammentato, attraversa la storia della fotografia. I primi fotografi, che spesso erano pittori, ripresero i canoni e i codici della pittura, scegliendo i loro soggetti e componendo le loro scene con la massima cura. Il nudo femminile si impone come genere a sé stante. Anche il ritratto di grandi uomini (dirigenti, artisti, intellettuali) trova un pubblico avido di immagini. Le fotografie che celebrano la bellezza fisica riscuotono un successo immediato. Le sagome slanciate, le curve femminili, i muscoli scolpiti sono esaltati dalla fotografia. I corpi sono conformi alla bellezza celebrata da pittori e scultori della storia dell’arte europea. All’incrocio tra nudo e ritratto, con l’ascesa delle riviste di moda nasce un genere particolarmente apprezzato: il ritratto di celebrità. Le attrici posano per le case di moda e fanno esplodere le vendite di prodotti cosmetici. Diventano i volti della bellezza. La loro plasticità fa sognare. Con l’arrivo delle top model alla fine del XX secolo, la pubblicità ci vende corpi giovani, lisci, bianchi, di naturale bellezza. Le immagini che inondano le strade e le riviste impongono standard di bellezza a cui fare riferimento. Allo stesso tempo, lo sport diventa uno spettacolo mediatico. I fotografi dei grandi eventi sportivi valorizzano corpi forti e muscolosi simili a sculture antiche. La fotografia, che pensiamo sia uno strumento capace di rappresentare tutta la diversità del mondo, in realtà ha imposto un corpo che risponde a standard precisi. Internet e la sua promessa di condividere immagini provenienti da tutti i continenti in tempo reale non ha fatto altro che rinchiuderci nei canoni occidentali. L’IA non sembra essere in grado di proporci immagini meno stereotipate. Mentre le parole sono potenti strumenti per raccontare un’umanità diversa dagli standard imposti dalla nostra cultura. Dare un nome è dare esistenza, ricordano coloro che analizzano i discorsi su sesso, genere e sessualità. La circolazione di parole e immagini che mostrano persone diverse dalle categorie tradizionali permette di comprendere meglio l’eterogeneità del mondo. Cercare di fotografare e dare un nome fa parte di un processo che propone una rappresentazione più accurata degli esseri umani. Tuttavia, lo sperimentiamo ogni giorno, i social network applicano filtri e divieti, controllando le parole e le immagini. Non rappresentare, non nominare può equivalere a nascondere, stigmatizzare, patologizzare, proibire, far scomparire, condannare altre realtà. Intolleranza e discriminazione passano attraverso discorsi e leggi, ma anche attraverso le immagini che circolano in abbondanza nei nostri feed. Queste ultime ci ricordano che il corpo è assediato e imprigionato da norme culturali. Attraverso le loro opere, gli artisti ci aprono gli occhi sulle realtà che ci imprigionano e ci propongono altri sguardi, altre vite. Lasciamoci penetrare e assorbire dai loro modi di vedere diversi. E se ci allontaniamo dal campo artistico, non dimentichiamo che il potere delle parole può essere unito all’impatto delle immagini.