Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Rischa Paterlini

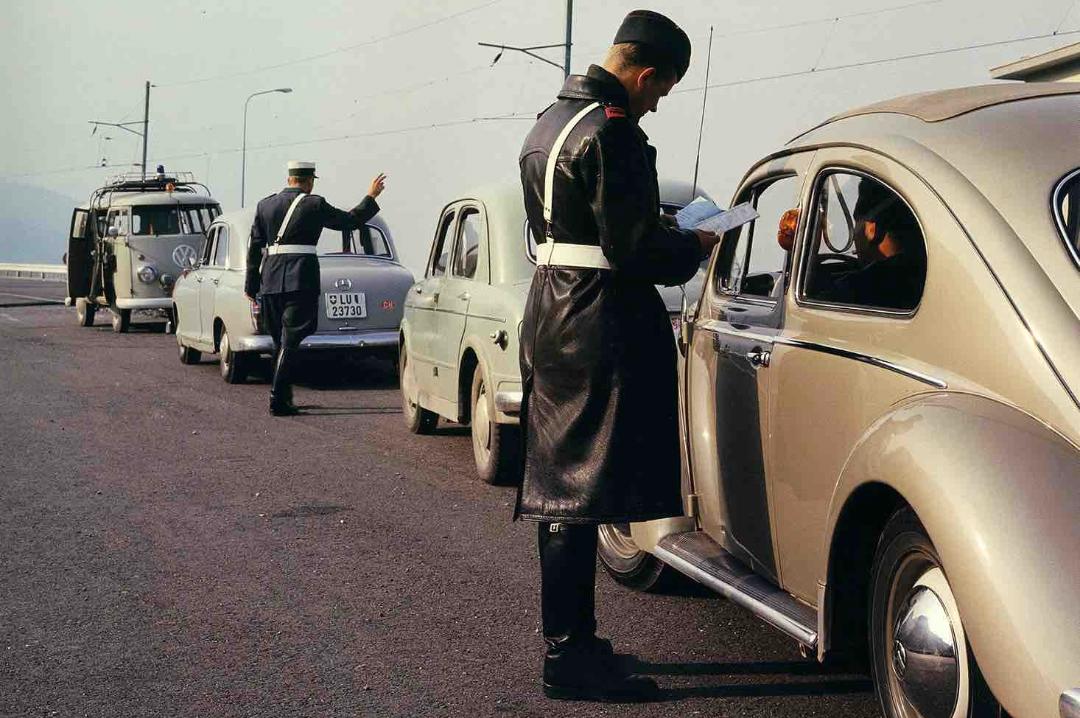

Leggi i suoi articoliArnold Odermatt (Stans, 1925-2021) avrebbe compiuto cent’anni nel 2025. Ex agente di polizia del Canton Nidvaldo, in Svizzera, per tutta la vita ha fotografato incidenti stradali, trasformando carcasse d’auto e segni sull’asfalto in immagini sospese tra cronaca e astrazione: quello che poteva restare un archivio tecnico è diventato, grazie al suo sguardo acuto e preciso, un catalogo poetico del caso. Accanto a questi lavori, Odermatt ha raccontato anche la vita quotidiana della sua comunità alpina (feste di paese, colleghi in divisa, ritratti familiari) componendo un mosaico curioso e ironico di una parte della Svizzera.

La mostra del centenario alla Galerie Springer di Berlino che apre al pubblico il 16 settembre (fino al 31 gennaio 2026) riunisce queste due anime. È il frutto dell’intuizione del figlio Urs, regista, autore, curatore e produttore cinematografico, e del lungo sodalizio con Robert e Heide Springer, che hanno portato l’opera di Odermatt dai faldoni della polizia ai collezionisti internazionali. Li abbiamo intervistati per raccogliere ricordi, aneddoti e un’anteprima della mostra che celebra un fotografo diventato artista quasi per necessità del destino.

Urs, suo padre scattava per lavoro, ma a volte anche «per sé»: quando ha compreso che proprio quelle fotografie extraprobatorie custodivano un valore artistico ed era il momento di farlo conoscere al pubblico?

Non avrei mai scoperto la qualità delle fotografie di Arnold Odermatt se non avessi lasciato presto la mia terra natale, Nidwalden, per imparare il mestiere in Germania e in Polonia: in un piccolo mondo in cui tutti conoscono tutti e tutti sanno tutto di tutti, mancava la capacità di guardare oltre il proprio naso. Il mio maestro polacco, Krzysztof Kieślowski, mi ha incoraggiato a resistere alla tentazione di inseguire visioni artistiche nell’arbitrarietà del grande, vasto mondo, trovando invece l’unicità dove il mondo è così familiare che non serve alcuna ricerca, bensì alcuni anni di distacco per affinare lo sguardo sull’essenziale.

Robert, venticinque anni fa è iniziata la collaborazione con Arnold Odermatt: cosa la convinse allora a rappresentare un fotografo che non si considerava un artista?

L’intera vicenda è interessante. Alla fine degli anni Novanta avevo uno stand ad Art Cologne insieme al mio socio di allora. A un certo punto mi capitò tra le mani un portfolio di fotografie in bianco e nero di incidenti, lasciato in un deposito. Non sapevo a chi appartenesse, ma ne rimasi subito colpito e affascinato. Il mistero si chiarì presto: la dottoressa Beate Kemfert, ex collaboratrice della galleria e oggi direttrice del Museo Opelvillen a Rüsselsheim, aveva scoperto Arnold Odermatt e aveva già organizzato una mostra a Francoforte, negli spazi dell’ex quartier generale della polizia. Per me la questione se le «Carambolagen» fossero arte era retorica. Sono cresciuto nell’arte: mio padre, il gallerista Rudolf Springer, è stato un pioniere della scena artistica tedesca del dopoguerra. La casa in cui sono cresciuto era piena di opere, e artisti come Baselitz, Penck, Henry Miller o Dorazio sedevano nel nostro giardino o a tavola con noi. Così, quando si presentò l’occasione di lavorare con Odermatt, per la Springer & Winckler fu un’opportunità da cogliere senza esitazione.

Arnold Odermatt, «Oberdorf», 1965 © Urs Odermatt, Windisch

Arnold Odermatt, «Buochs», 1968 © Urs Odermatt, Windisch

Urs, che immagine o serie sente più vicina al carattere privato di Arnold, quella che restituisce meglio chi era oltre la divisa? E che padre è stato nella vita privata?

Un Arnold Odermatt privato non c’era: era sempre un poliziotto, in servizio come fuori servizio. Per molti anni non ebbe nemmeno un ufficio tutto suo; era quasi sempre reperibile, e le chiamate d’emergenza venivano deviate al suo numero privato, anche di notte e nei fine settimana. Uno dei ricordi più vivi della mia giovinezza è il suono delle conversazioni radio distorte che riecheggiavano nel nostro appartamento. Questa vita da poliziotto 24 ore su 24 è resa con grande chiarezza dalle sue fotografie di famiglia: moglie e figli ritratti come «corpora delicti» per il giudice, per l’archivio o per la stampa locale, nello stesso stile ufficiale del fotografo di polizia. E naturalmente sempre un unico scatto: la pellicola di servizio era costosa.

Heide, in questi decenni, qual è stata la sfida e la soddisfazione più grande nel far conoscere il lavoro di Odermatt a un pubblico internazionale?

All’epoca la nostra galleria non era affatto specializzata in fotografia, ma la sua prima mostra, nel 2000, attirò moltissimi visitatori, alcuni persino increduli. I prezzi erano ancora bassi e così i primi collezionisti iniziarono ad acquistare. Colpì fin da subito l’accoglienza negli Stati Uniti, dove la serie delle «Carambolagen» trovò subito estimatori e fu acquisita dai musei. La svolta arrivò nel 2001, quando Harald Szeemann presentò all’Arsenale della Biennale di Venezia la mostra «32 Carambolagen», accompagnata da una pubblicazione della galleria. In quell’occasione Odermatt entrò ufficialmente nel mondo dell’arte. L’anno successivo l’Art Institute di Chicago gli dedicò una personale, la prima grande esposizione in cui accanto alle «Carambolagen» vennero presentati anche i lavori a colori. Un momento di grande gioia per noi fu vedere il riservato poliziotto della provincia svizzera diventare celebre come fotografo e artista già in vita. Nonostante la sua modestia, seppe apprezzare questo riconoscimento.

Urs, qual è l’eredità più forte che suo padre le ha lasciato nel modo di guardare e «montare» le immagini?

Arnold Odermatt è sempre stato un funzionario della polizia, con superiori e stipendio mensile: doveva conquistarsi ogni singolo scatto libero durante l’orario di servizio, che all’epoca si estendeva quasi senza sosta. Io invece sono sempre stato indipendente e libero professionista e sono riuscito a mantenere il mio lavoro con le immagini e i testi indipendente e radicale. Quando ai festival cinematografici mi capita di sentire la domanda assurda se l’anziano Arnold Odermatt fosse il coraggioso direttore della fotografia del mio film indipendente «Der böse Onkel» (Il cattivo zio), mi rendo conto di quanto ci accomunino il rigore, la riduzione e l’astrazione, anche se non abbiamo mai discusso di linguaggio visivo e la nostra collaborazione è avvenuta più fianco a fianco che in vera sintonia.

Heide e Robert, come avete costruito la mostra del centenario?

La mostra del centenario è per noi un’occasione speciale. Negli ultimi venticinque anni si sono susseguite moltissime esposizioni e gran parte del lavoro è già stato presentato. Per questa occasione abbiamo deciso di non proporre opere inedite, ma di celebrare Arnold Odermatt con una selezione delle fotografie che meglio ne rappresentano lo sguardo, l’ironia e la precisione. Nella prima sala, la più grande, presentiamo la serie «Im Dienst» (In servizio), fotografie a colori che ritraggono i colleghi al lavoro, insieme a scatti divenuti iconici. In uno spazio più raccolto esponiamo una selezione accurata di «Carambolagen». Nella terza sala, luminosa e ariosa, mostriamo la serie dei cinque fanali posteriori, presentata in primavera da Sam Stourdzé e Maurizio Cattelan nella mostra «Chromtherapia» a Villa Medici, insieme alle fotografie delle funivie e alla celebre immagine della bambina con il barboncino. Nella galleria superiore completiamo il percorso con alcune opere della serie «Feierabend» (Dopo il lavoro). L’allestimento non è sovraccarico, ma pensato per valorizzare la versatilità e il genio di Arnold Odermatt: ogni immagine è una piccola festa.

Come viene gestita oggi la circolazione delle opere di Arnold Odermatt?

Sin dall’inizio abbiamo adottato un sistema basato sul principio del doppio controllo. Ogni passaggio di proprietà o spostamento di un’opera viene registrato, e si conoscono sempre sia il proprietario della stampa sia il numero di esemplari ancora disponibili. L’archivio con tutti i negativi è gestito da Urs Odermatt e dalla sua compagna Jasmin Morgen. Dalla fine degli anni Novanta Arnold Odermatt produsse personalmente i suoi provini in bianco e nero nel proprio laboratorio fotografico. Le edizioni sono rigorosamente limitate a 8 esemplari più 3 prove d’artista, e ogni stampa è firmata, numerata, datata e contrassegnata. Le stampe a colori vengono invece realizzate in collaborazione con Urs Odermatt, che gestisce i file digitali, presso un laboratorio autorizzato. Anche queste sono limitate (15 esemplari più 4 prove d’artista) e accompagnate da un’etichetta firmata, numerata e datata. È nell’interesse di tutti che queste regole vengano rigidamente rispettate.

Urs, se dovesse descrivere l’archivio in un’unica immagine o metafora, quale sceglierebbe e perché?

C’è una celebre citazione di Arnold Odermatt, tratta da una delle sue ultime interviste, che racconta tutto della sua opera e della sua scoperta, quasi più un’allegoria che una metafora: «Io non colleziono. Conservo. Perché non si butta via nulla che possa ancora servire. Poiché poi non si ha mai davvero bisogno di nulla, cade nell’oblio. Poiché nessuno lo scopre, rimane perduto. Io ho avuto fortuna».

Conservando, ha consegnato al futuro un archivio capace di cambiare il nostro modo di guardare.