Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Zahi Hawass

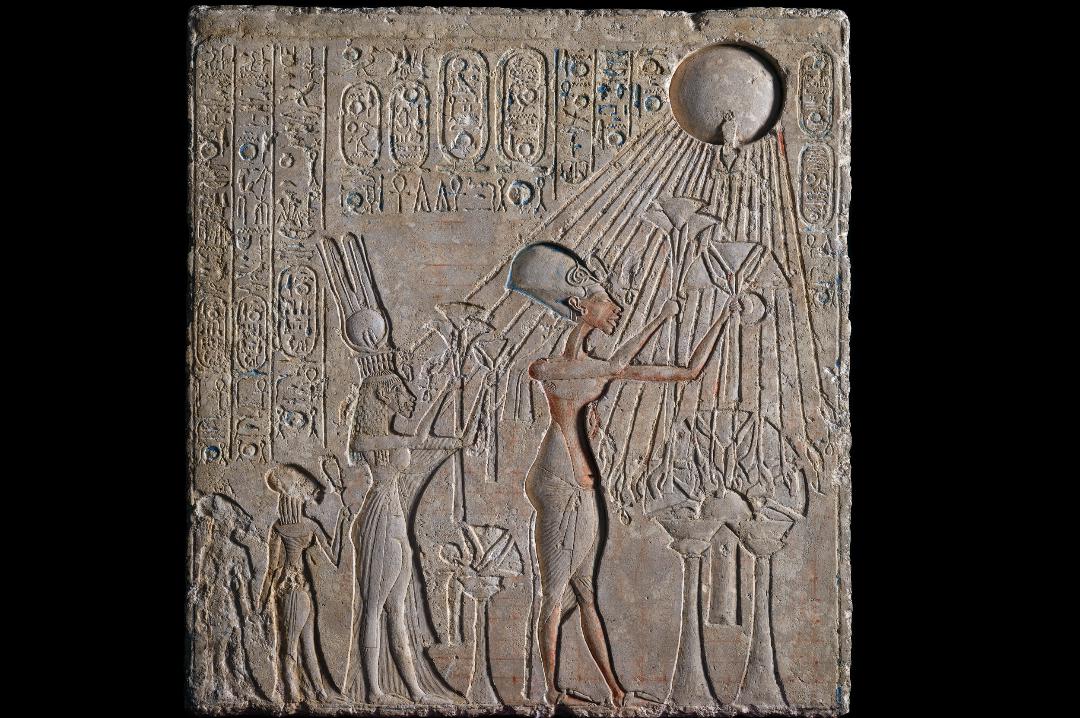

Leggi i suoi articoliDal 24 ottobre al 3 maggio 2026 le Scuderie del Quirinale, a Roma, ospitano 130 capolavori in prestito dai più importanti musei egiziani nella mostra «Tesori dei faraoni», viaggio alla scoperta della civiltà egizia, frutto di un’iniziativa di diplomazia culturale tra Italia ed Egitto. L’evento espositivo, accompagnato da un ricco calendario di conferenze, visite guidate e laboratori, è realizzato dal Consiglio Superiore delle Antichità egiziano con il supporto dell’Ambasciata Italiana al Cairo. Un’occasione per esplorare la complessità della società egizia, la vita quotidiana, le credenze religiose, le pratiche funerarie e le più recenti scoperte, come lo scavo della «Città d’Oro», il grande insediamento urbano risalente al regno di Amenhotep III e Akhenaton. Curata da Tarek El-Awady, la mostra è accompagnata dal catalogo Allemandi (inglese-italiano), a cura di Zahi Hawass, con la traduzione di Scriptum e la redazione di Emanuela Di Lallo, e le bellissime fotografie di Massimo Listri. Pubblichiamo un estratto sulla figura del sovrano.

Il concetto di regalità costituisce un elemento chiave per comprendere lo sviluppo della civiltà egizia. Da monarca assoluto al centro di un gruppo dirigente ristretto, formato principalmente dal suo clan, la figura del sovrano si andò gradualmente trasformando nel vertice di uno stato burocratico, il cui potere in ogni caso restava assoluto. Tale posizione si sarebbe formalizzata ulteriormente con l’evoluzione della tradizione dell’Alto Egitto, rafforzandosi e sfociando in una forma di regalità divina durante il periodo di Naqada III (semainiano), culminato con l’unificazione dell’Alto e Basso Egitto. In questa fase, una significativa evoluzione investì l’idea di regalità. Nel corso della V dinastia dell’Antico Regno, alla forza della tradizione e alla regolamentazione dei rapporti personali si affiancarono alcune istituzioni fisse come strumenti di controllo dell’autocrazia, senza nulla togliere tuttavia al potere carismatico e semidivino del monarca. Dalla sua reggia nella capitale, il sovrano emetteva proclami, promulgava norme, commissionava progetti edilizi. E la sua parola era legge. Questa forma di governo sarebbe durata senza sostanziali modifiche dal 3150 a.C. alla conquista romana dell’Egitto nel 30 d.C.: un arco di tempo di più di 3mila anni che vide fiorire nella terra dei faraoni una delle principali culture del mondo antico. Fin dagli albori della storia dell’antico Egitto il re fu la figura cardine della società, organizzata in senso fortemente gerarchico. Secondo la mitologia, Ra, il dio sole, era stato il primo sovrano a governare sulla terra finché, divenuto vecchio, i sudditi avevano cominciato a disobbedirgli e a ribellarsi. Irato, era asceso al cielo, inviando la figlia Hathor perché si vendicasse dell’umanità e lasciando sulla terra il figlio Geb come suo successore. Geb aveva a sua volta passato lo scettro al primogenito Osiride, che aveva regnato insieme alla propria sposa/sorella Iside prima di essere assassinato dal fratello geloso Seth che, dopo averne smembrato il corpo e disseminato le varie parti per tutto l’Egitto, aveva usurpato il trono. Iside e Nefti avevano raccolto e rimesso insieme le membra disperse di Osiride, rianimandolo al punto da consentire a Iside di rimanere incinta di Horus. Divenuto adulto, Horus aveva sfidato lo zio e, avuta la meglio sul di lui, aveva riconquistato il trono paterno. Di qui l’idea che il re d’Egitto fosse l’incarnazione terrena di Horus, responsabile del trionfo di «maat» (verità, giustizia e ordine), baluardo del bene contro il male. Le trasformazioni che interessarono la realtà economica, politica e religiosa dell’antico Egitto nei diversi periodi della sua storia condizionarono profondamente anche il concetto di regalità e l’atteggiamento dei sudditi nei riguardi del sovrano. Se all’inizio dell’Antico Regno il re era investito di un potere assoluto e governava come rappresentante terreno di Horus, alla fine della III e nella fase iniziale della IV dinastia il concetto di regalità si arricchì di nuove sfumature. Il primo sovrano della IV dinastia, Snefru, aggiunse alla propria identificazione con Horus anche quella diretta con il dio solare Ra. Suo figlio Cheope proseguì la tradizione inaugurata dal padre; a sua volta, il figlio ed erede al trono di Cheope, Djedefra, fu il primo a inserire «Figlio di Ra» nella propria titolatura, segnando così un passaggio ulteriore nell’evoluzione dell’idea di regalità. Durante l’Antico Regno l’immedesimazione del faraone con Horus e Ra rimase prevalente nell’ambito della simbologia, anche se i sovrani sembrano perdere parte della propria autorità terrena man mano che i governatori delle province acquistano potere. Nelle epoche successive, i re dell’Antico Regno sarebbero divenuti spesso oggetto di venerazione, tra questi in particolare Cheope, che oggi si ritiene abbia governato per venticinque o trent’anni almeno. Nei racconti contenuti nel Papiro Westcar, di cui ci è giunta una copia risalente al Secondo Periodo Intermedio (dunque quasi mille anni dopo la fine del suo regno), Cheope viene descritto come un sovrano pio e devoto. Durante la fase arcaizzante della XXVI dinastia, i faraoni attinsero al passato più remoto in funzione legittimante, e monarchi dell’Antico Regno come Cheope, Chefren e Micerino furono adorati come divinità. Alle spalle della Sfinge di Giza sono state riportate alla luce numerose tombe appartenenti a sacerdoti incaricati di mantenere vivo il culto di questi sovrani.

Coperchio della bara esterna dorata di Tjuya, Dinastia 18, Il Cairo, Museo Egizio. Photo © Fotografie di Massimo Listri

La triade di Menkaure, Hathor e il dio del nomo di Tebe, Dinastia 4, Il Cairo, Museo Egizio. Photo © Fotografie di Massimo Listri