Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Sergio Buttiglieri

Leggi i suoi articoliPreziosa occasione quella che sta offrendo la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma esponendo la grande mostra, visitabile fino al 28 settembre, «YOKTUNUZ (Eravate Assenti)» dell’artista Turco Ahmet Gunestekin del 1966.Un viaggio di forti emozioni alla scoperta di potenti iconografie che fondano la loro esistenza su epoche e culture remote, assieme a temi di portata universale come l’esodo, le migrazioni, i confini, il senso di comunità e il sincretismo culturale e religioso. Temi quanto mai attuali in questo nostro mondo purtroppo intriso di guerre assolutamente ingiustificabili. Abbiamo chiesto all’artista di raccontarci la sua mostra con queste impressionanti istallazioni che hanno subito generato discussioni.

Renata Cristina Mazzantini ha sottolineato che il lavoro possiede un’espressività straordinaria e che grazie al dialogo accuratamente instaurato con le opere storiche della collezione della GNAMC (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea), questa potenza espressiva si amplifica ulteriormente. Come ha conosciuto la direttrice?

L’incontro con la direttrice Cristina Mazzantini è avvenuto grazie ad Angelo Bucarelli. La mia mostra «Alfabeto Perduto», inaugurata a Istanbul, aveva ricevuto molta attenzione dalla stampa italiana. In quell’occasione Cristina Mazzantini è rimasta colpita dal mio lavoro e ha confermato la possibilità di accogliere una serie di opere negli spazi della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. Poi, dopo aver visitato la mia grande esposizione a Istanbul, ha voluto realizzare una mostra ampia e potente, ma le cose non sono andate avanti in quel modo.

Al centro della sua concezione artistica c’è il concetto di memoria: quella degli invisibili, degli esclusi, di chi non trova spazio nelle narrazioni ufficiali della storia. Ci parli di questo suo approccio poetico?

Per me la memoria non riguarda solo ciò a cui abbiamo assistito personalmente, ma include tutte quelle culture e nazioni ignorate dalla storia. In qualità di artista, mi sento responsabile verso tutto ciò di cui sono testimone e il mio dovere morale è lasciare un documento per le generazioni future attraverso l’arte. Quando un giorno si scriverà la storia, il mio lato coscienzioso e umano non deve far vergognare i miei cari e i miei eredi.

Ci parli della sua fondazione al Palazzo Gradenigo di Venezia? Vi sarà anche un programma di residenza per giovani artisti?

Ho acquistato il palazzo con l’ambizione di farne non solo un museo personale, ma di utilizzarlo per laboratori e conferenze e soprattutto per valorizzare giovani artisti turchi. Sarà un avamposto culturale nel cuore della città, più legato in assoluto alla storia del mio Paese e del mediterraneo

Le sue origini curde influiscono sulla sua visione artistica?

Non sono di origini curde, sono curdo. La mia presenza non deriva da una migrazione recente: i miei antenati si sono radicati in queste terre da decine di migliaia di anni; sono uno dei veri abitanti originari. Solo coloro che sono venuti dopo potrebbero definirsi «di origine». Io, invece, sono «radice». La mia arte è stata plasmata fin dall’infanzia da fiabe, cultura orale, leggende e dai suoni e colori delle diverse fedi e culture che ho vissuto. È una terra tanto ricca di memorie e tradizioni, un crogiolo di culture e sensibilità, dove funziona ancora il sincretismo. Siamo un ponte tra Europa, Medioriente e Oriente. Ma è una terra segnata dal dolore. e considero un privilegio, come artista, essere nato qui.

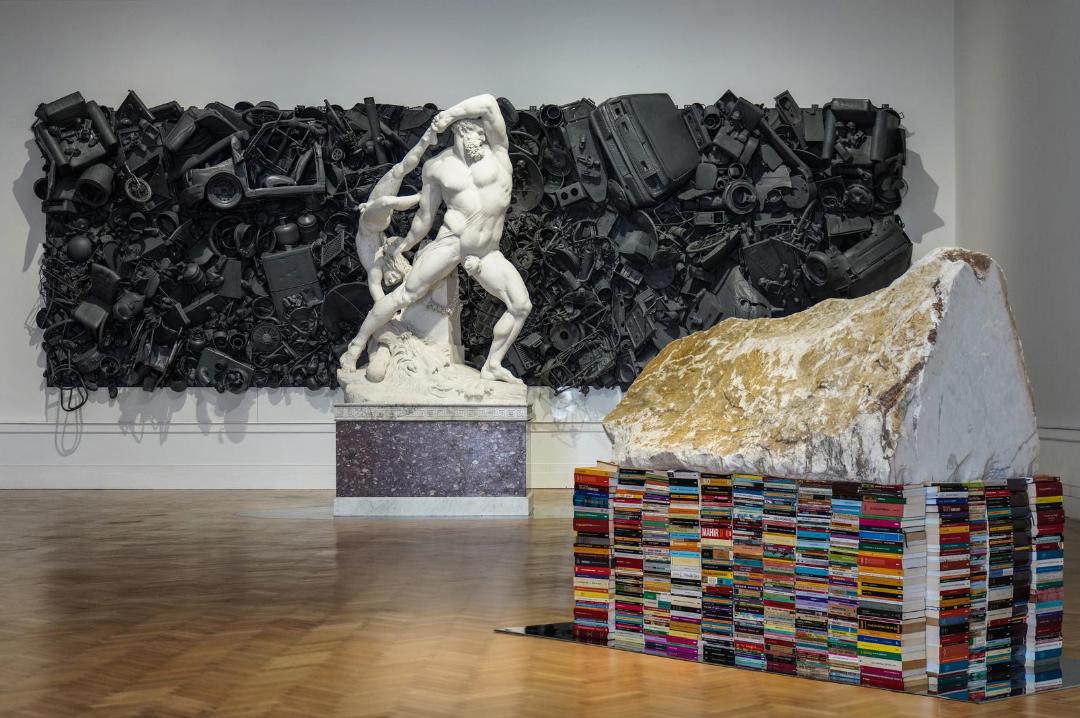

Cosa significa la sua grande installazione Eravate assenti esposta vicino alla statua di Ercole e Lica di Canova?

La statua eroica di Canova è potente e nel passato la figura di Ercole ha sempre rappresentato l’idea di una forza virtuosa, di una violenza positiva. Adesso a contatto con la mia opera il suo significato originario si è ribaltato. Sembra una visione della distruzione e della violenza devastatrice non più come energia virtuosa. L’opera Eravate assenti esprime al meglio la violenza e la devastazione dei nostri tempi. È una testimonianza documentata dell’uso sproporzionato della forza armata dello Stato contro i civili, destinata a entrare nella storia come prova, un fermo immagine contro i colpevoli. Se Guernica è il documento del suo tempo, chi non ricorda la risposta data da Picasso ai Nazisti: «Avete fatto voi questo orrore, maestro?» chiese l’ufficiale nazista. «No, l’avete fatto voi», rispose Picasso; adesso la mia opera eravate assenti è rivolta a tutti noi, al nostro temporale

L’opera che ha donato in modo permanente alla GAM, Sarcofagi dell’Alfabeto, è quella con il libro sormontato da un grande blocco di marmo?

Sì, Sarcofagi dell’Alfabeto è stata inclusa nella collezione permanente del museo. Raccoglie pubblicazioni che per mezzo secolo sono state bandite in Turchia: una Necropoli degli Immortali, che testimonia la forza della conoscenza contro l’oppressione illegittima.

Un’altra sua installazione, Picco di Memoria — un’enorme montagna di scarpe di — ha suscitato molte polemiche. È stato costretto a rimuoverla, alcuni giorni fa, per l’odore sgradevole rilevato dal personale del museo, ma poi ha creato un’opera completamente nuova usando gli stessi materiali. Ci racconti.

Per me l’arte è sempre apprendimento, conoscenza e creazione. Quando ho deciso di rimuovere l’opera, ho compiuto un gesto che coloro che volevano censurare non dimenticheranno facilmente. Ho censurato la mia stessa opera. Parte dell’installazione l’ho sigillata in sacchi di plastica non traspirante e ho creato un cerchio solare ispirato a Göbeklitepe, un sistema di codici culturali di 12.500 anni. Al centro ho posto una piccola scarpa da bambino, simbolo dell’innocenza vittima di guerre e distruzioni, perché la strage degli innocenti continua ogni giorno in tanti luoghi del mondo. Ho espresso le mie scuse se qualcuno fosse offeso anche dal suo odore. Le foto dell’opera originale, senza alterazioni, le abbiamo appese su pareti bianche come reazione all’intolleranza verso un’opera olfattiva in una città che è stata la culla dell’arte nell’epoca classica e nel Rinascimento. È nata così La memoria della memoria. Ho creato quest’opera in tranquillità, in soli 5 minuti: potrà diventare una delle azioni più significative della mia carriera. Ringrazio, per questo, chi ha manifestato contro, perché hanno dato origine a tutto ciò.

I suoi dipinti associati a monete di bronzo — come Eclissi di Sole— sono molto intensi. Ci parla del loro significato?

Ho tratto ispirazione da monete coniate negli ultimi 3.000 anni nel territorio del mio Paese. Ho selezionato 77 monete appartenenti a culture e civiltà diverse, e ne ho creato 77 opere. È forse la collezione più ispiratrice della mia carriera artistica.

Nel 2013 ha inaugurato a Venezia la mostra «Momentum of Memory». Ci racconta questa esperienza?

Quella mostra è stata molto importante. Dal 1925 in Turchia il curdo – mia lingua madre – era proibito. Era un’esposizione intensa, con video e installazioni, che raccontava la difficoltà di vivere in una lingua bandita. Curato da Paola Marino, il percorso ha avuto grande risonanza nell’ambito artistico e internazionale. Ho incontrato in seguito Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento di Firenze che ha assunto la curatela proseguendo con entusiasmo questo percorso. Quelle persone hanno creduto nella mia arte e mi hanno sostenuto.

Quando ha deciso di dedicare la tua vita all’arte?

Ogni esistenza nasce con uno scopo che si sviluppa crescendo. Tutti i bambini giocano tracciando linee e colori su ciò che trovano: pareti, oggetti, carta. Anche io, bambino, non ho mai lasciato matite e colori. Ho giocato con il fango, ho sperimentato ogni materiale in modo originale. Quando ho iniziato il mio percorso artistico, ho capito che tutto nasce dalla mia cultura: sono portavoce di un’eredità millenaria. Un giorno ho compreso: son nato per pensare, e morirò per l’arte. Ho deciso di distinguere due Ahmet Güneştekin: uno, l’artista che resterà nella storia – forse criticato – e l’altro, un uomo comune che serve, rispetta e protegge l’artista. Si tratta di uno spirito di umiltà e dedizione al mezzo artistico.