Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GdA

Leggi i suoi articoliÈ scomparso a 81 anni Leslie Waddington, il gallerista che portò l’arte moderna a Maastricht

È vero che si compra arte soprattutto pensando a un investimento economico? «No, è un nonsenso marxista»: così la pensava Leslie Waddington, uno dei più influenti galleristi al mondo d’arte moderna e contemporanea, scomparso lo scorso 30 novembre a 81 anni. Ciò non toglie che per oltre cinquant’anni, da quando, giovanissimo, cominciò a lavorare con il padre Victor Waddington nella storica sede della galleria in Cork Street, abbia spaziato su artisti dalle altissime quotazioni: la sua passione per Matisse, Picasso o Dubuffet non si spense neanche quando «svecchiò» e sprovincializzò le proposte del padre incoraggiandone l’apertura alla Color Field Abstraction, all’Espressionismo astratto, al Minimalismo (Kenneth Noland e Morris Louis erano tra le sue proposte) e alla Pop art (oltre a quella americana, con Andy Warhol, anche quella inglese, con Richard Hamilton e Peter Blake) e quando, aperta una propria sede (sempre sulla stessa via) nel 1966, fu prima un fervente sostenitore dell’Astrattismo (Ben Nicholson era fra i suoi pittori preferiti) e poi gallerista di riferimento della generazione postmoderna, con in scuderia artisti quali Baselitz, Paladino e Barry Flanagan.

Nato nel 1934 da una famiglia ebrea di Dublino, aveva studiato alla Portora Royal School a Enniskillen, nell’Irlanda del Nord, nelle cui aule erano passati Oscar Wilde e Samuel Beckett. A quegli anni di formazione si doveva la sua passione per la letteratura (segnatamente per Joyce) e, più tardi, per la storia dell’arte e l’archeologia, discipline, queste ultime, approfondite a Parigi, presso la Sorbona e l’Ecole du Louvre. L’attrice Anjelica Huston, che trascorse l’adolescenza a Londra e che ebbe il giovane Waddington come tutor, nella sua autobiografia lo avrebbe descritto come «un erudito, grande lettore di Proust».

Come gallerista, estese via via i suoi spazi, arrivando a gestire cinque sedi in Cork Street e a tenere sotto contratto una trentina di artisti. Nel 2004 fu tra i galleristi più pesantemente danneggiati da un disastroso incendio che colpì i magazzini della Momart, azienda specializzzata in trasporti di opere d’arte, perdendo circa 150 opere. Nel 2010, alla morte di Alex Bernstein, membro della famiglia fondatrice del gruppo televisivo Granada e da sempre suo partner nella gestione dell’attività galleristica, cedette il 50% delle sue quote al mercante francese Stephane Custot.

Dotato di un occhio eccezionale, nel 1995 contribuì a smascherare un fiorente mercato di falsi Dubuffet. Era anche capace di gesti clamorosi, come quando, nel 1992, nel pieno di una delle cicliche crisi del mercato dell’arte, annunciò la riduzione del 30% dei prezzi delle opere proposte nelle sue gallerie. Fu anche uno dei primi fautori della presenza dell’arte del ’900 nelle fiere d’antiquariato, a cominciare da quella di Maastricht, in seno alla quale, dal 1994 al 2004, ricoprì il ruolo di presidente della sezione dedicata alla pittura moderna.

Altri articoli dell'autore

1 maggio 1983: Umberto Allemandi dà vita a «Il Giornale dell'Arte», una data che segnerà la storia culturale ed editoriale del nostro Paese. 30 giugno 1983: nasce la casa editrice, destinata anche in questo caso a rivoluzionare per sempre il modo di esperire la storia dell’arte. 5 dicembre 2024, un nuovo capitolo di questa gloriosa storia: Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo finalizzano l’acquisizione del 100% dei rami industriali della Società Editrice Allemandi

Dal 2019 è direttrice esecutiva e chief curator dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz Mocaa) a Città del Capo

Intervista a Nicolas Ballario, divulgatore, curatore e comunicatore che ha spesso lavorato con il neo Ministro della Cultura Alessandro Giuli, per iniziare a capire che Ministero sarà

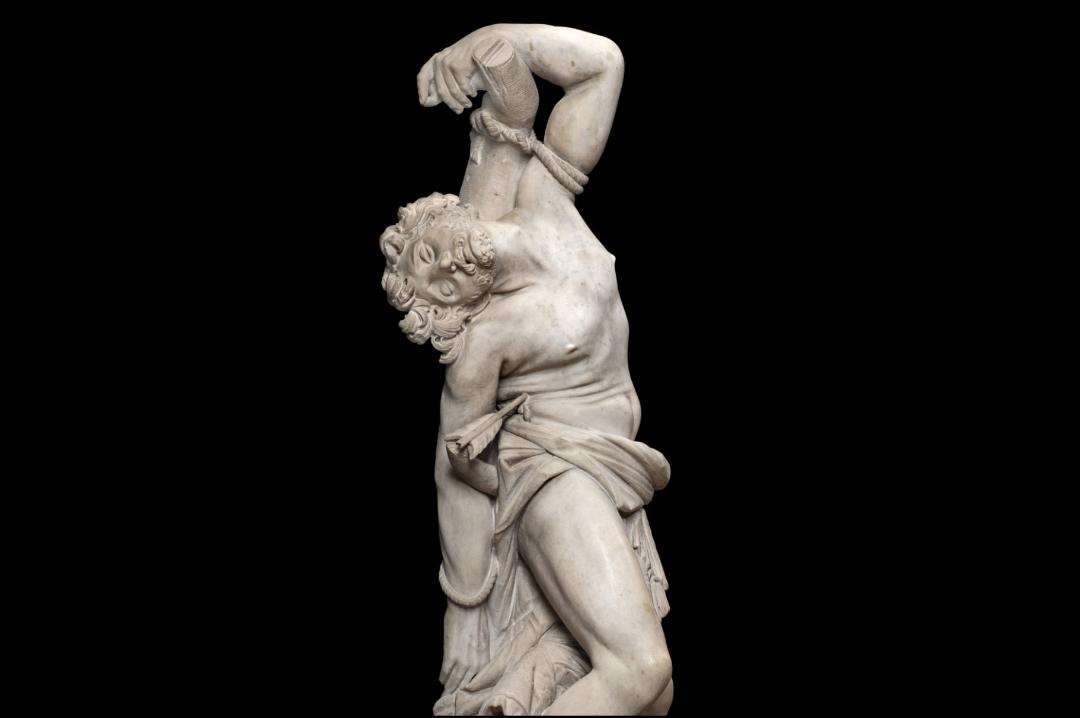

È un «San Sebastiano», opera giovanile commissionata nel 1618 dal cardinale Pietro Aldobrandini. Probabilmente, per complesse vie ereditarie, è passato da Roma a una piccola chiesa francese vicina a Versailles, dov’è attestato dal 1836