Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Carlotta Venegoni

Leggi i suoi articoliVittorio Sgarbi prosegue, con il quarto volume, la sua storia dei tesori d’Italia. Il viaggio del critico nel Barocco italiano parte da Roma, attraversa Napoli e la Calabria, risale verso Lombardia, Liguria, Emilia e Marche, per terminare a Venezia. La passione «viscerale e ostinata per la bellezza» e per la storia dell’arte conducono Sgarbi in quei luoghi simbolo del tesoro italiano scrigni di opere di artisti immensi. Parte di quel tesoro è conservato «nei luoghi più impensabili», dove è ancora possibile scoprire quadri remoti e artisti «silenziosi e sconosciuti»; opere e artisti velati, celati in collezioni private, in piccoli musei destinati ad aperture sporadiche, in pinacoteche estranee agli ordinari percorsi turistici. Lo vediamo entrare a Brescia nel privato Palazzo Buzzoni-Maggi, ora Cervi, su invito della proprietaria, nel quale, soffermandosi sugli affreschi, Sgarbi riconosce la mano del pittore Pietro Ricchi. Leggiamo del poetico Genovesino del quale l'autore scrive proprio davanti al poco conosciuto dipinto del «Riposo nella fuga in Egitto» nella Chiesa dei santi Clemente e Imerio a Cremona. Nel volume affronta anche la complessa personalità di Angelo Caroselli e del suo misterioso doppio, denominato lo Pseudo Caroselli; restituisce a Carlo Francesco Nuvolone un'opera sconosciuta nella poco frequentata Chiesa di San Francesco a Rivarolo Canavese e al fratello Giuseppe Nuvolone la «Presentazione al Tempio» di Palazzo Isimbardi. Tra i pittori dimenticati e sottostimati sono segnalati Carlo Bonomi, Andrea Donducci detto il Mastelletta, Benedetto Zalone, Matteo Loves: tutti maestri alto profilo che però hanno goduto di poca fortuna critica.

Il viaggio per l’Italia è integrato da una visione diacronica e incomincia con un’assenza: Caravaggio è appena scomparso, lasciando Roma e i suoi seguaci coperti dalla sua ombra. Chi furono gli artisti sensibili alla rivoluzione di colui dal quale, secondo Sgarbi, «discendono due grandi invenzioni: la fotografia e la luce elettrica»? Attraverso quale linguaggio sapranno distinguersi, pur facendo propria la lezione del maestro? Leggiamo di Jusepe de Ribera, «vero nella materia» tanto da far «sentire persino l’odore dei personaggi» e il «dolore fisico della carne lacerata» e del «più radicale» Gherardo delle Notti o di Mattia Preti, che mette in scena veri e propri spazi teatrali. La potenza pittorica di Tanzio da Varallo, in grado di dipingere morti «tra i più vivi mai concepiti», o la sensibilità di Simone Cantarini, «pittore dell’anima» che fa impigliare i sentimenti e le emozioni nella tela.

Il Seicento pittorico tuttavia non si esaurisce nell’agiografia caravaggesca, ma si evolve nel Barocco: «se il Rinascimento è il tempo delle meraviglie, il Barocco è fantasia e invenzioni senza limiti». Ci vengono incontro Diego Velázquez con i suoi pallidi hidalgos, le «donne e gli uomini sfiniti da un desiderio struggente» di Francesco Cairo, lo stile mutevole di Luca Giordano o Francesco Cozza. Un accenno anche alla scultura. Non ci sono dubbi che il primato spetti a Bernini. Sgarbi però non dimentica Alessandro Algardi, capace di «interpretare ogni condizione dell’animo umano» e il virtuoso e dimenticato Andrea Bolgi; il vertiginoso Antonio Corradini, che nel «Cristo velato» di Napoli trasforma il marmo in carne.

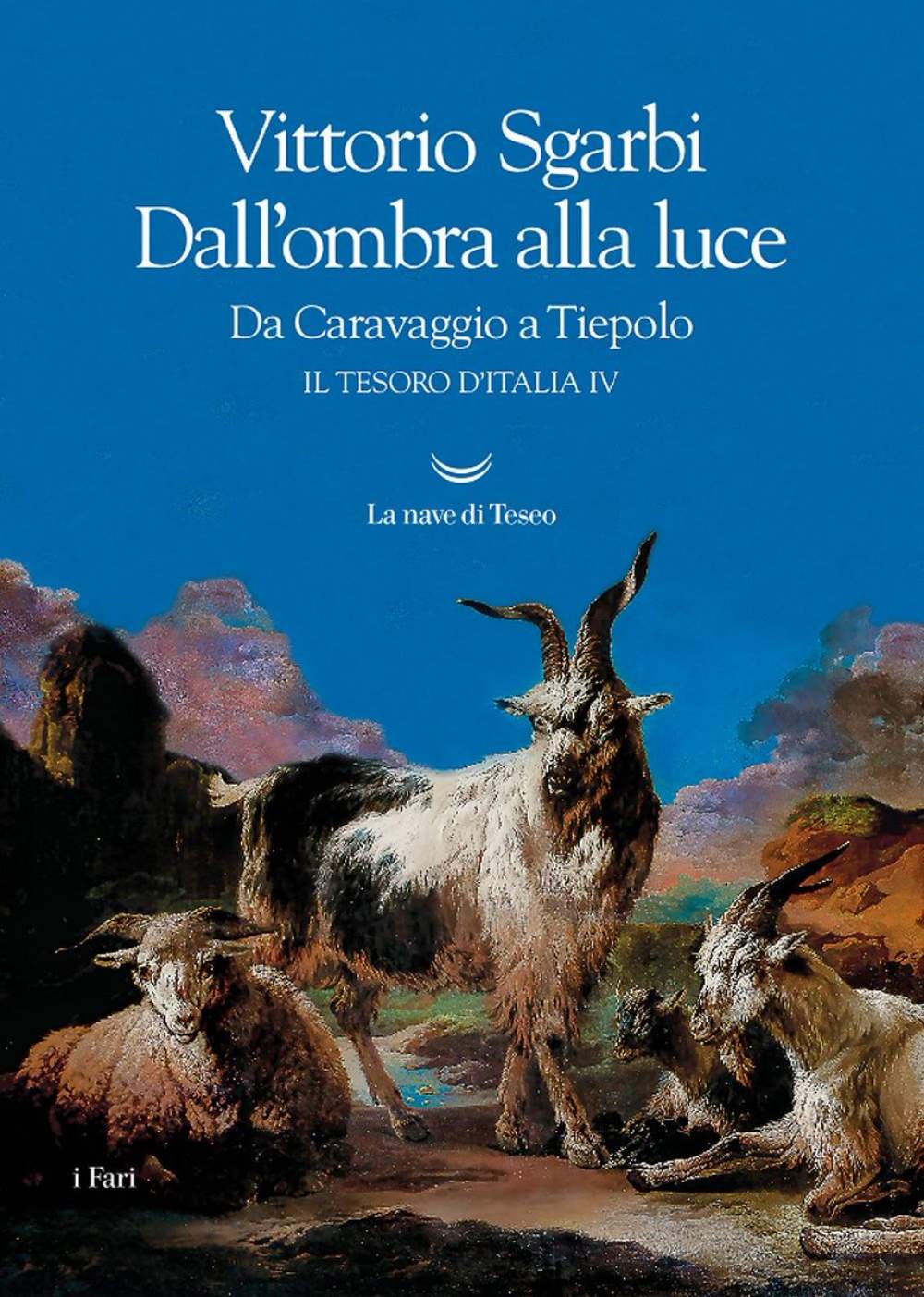

Si trascorre dall’ombra di Caravaggio alla luce, e giunge il «periodo in cui la grande luce pomeridiana e la vibratilità dell’atmosfera» si manifestano nella pittura di Giambattista Piazzetta. È anche il tempo di Giambattista Tiepolo, il quale, scrive Sgarbi, raggiunge «l’apoteosi di una pittura di superba levità». Una luce che giunge sì sulle tele, ma anche sul lettore che in questo viaggio vede emergere artisti significativi per il Barocco italiano. Ottima la scelta delle immagini: belle le fotografie a supporto dei saggi, delle quali Sgarbi presenta anche alcuni ritagli: un faro puntato su dettagli che rendono unico e immortale ogni singolo autore. I saggi, anche se non tutti inediti, non hanno perso smalto e originalità. Si aprono personali riflessioni del critico, segnate da analogismi e parallelismi mai scontati. La prosa di Sgarbi scorre fluente, non senza una marcata eco dello stile letterario longhiano. Non rimane che cogliere l’invito dell’autore: continuare questo percorso dal vivo per conoscere veramente l’Italia.

Dall’ombra alla luce. Da Caravaggio a Tiepolo. Il tesoro d’Italia, Vol. 4, di Vittorio Sgarbi, pp. 574, ill. col., La Nave di Teseo, Milano 2016, € 25,00

La copertina del volume

Luigi Miradori detto il Genovesino, «Riposo durante la fuga in Egitto» (da Cremona, Sant'Imerio)_01

Altri articoli dell'autore

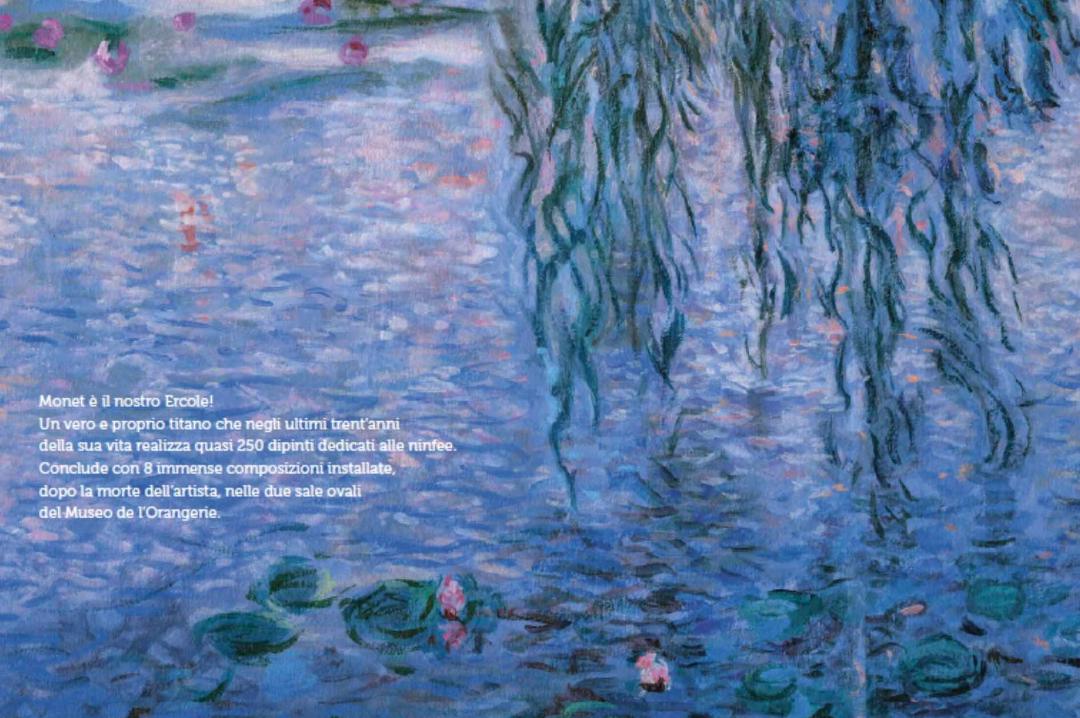

Da Lavinia Fontana a Michelangelo, da Van Gogh a Monet, dalla scuola del Bauhaus alla città di Firenze, sono le proposte per letture infantili sotto l’ombrellone

La storia dell’arte si dipana anche leggendo a voce alta, tra immagini vivaci e parole leggere di racconti scritti su carta e pensati per occhi curiosi e menti pronte a meravigliarsi

Lavinia Fontana e Properzia de’ Rossi rivivono in due monografie dedicate all’infanzia

Yuri Primarosa riporta gli atti di una giornata di studi del 2021, con alcuni contributi che delineano il profilo umano e professionale dell’artista romana