Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Roberta Bosco

Leggi i suoi articoliSi dice che il treno porti il progresso, ma a Cordoba ha portato la distruzione. Sono passati trent’anni da quello che il professor Rafael Hidalgo, archeologo esperto di architettura romana di epoca imperiale, definisce «il maggiore attentato del XX secolo contro il patrimonio archeologico in Europa».

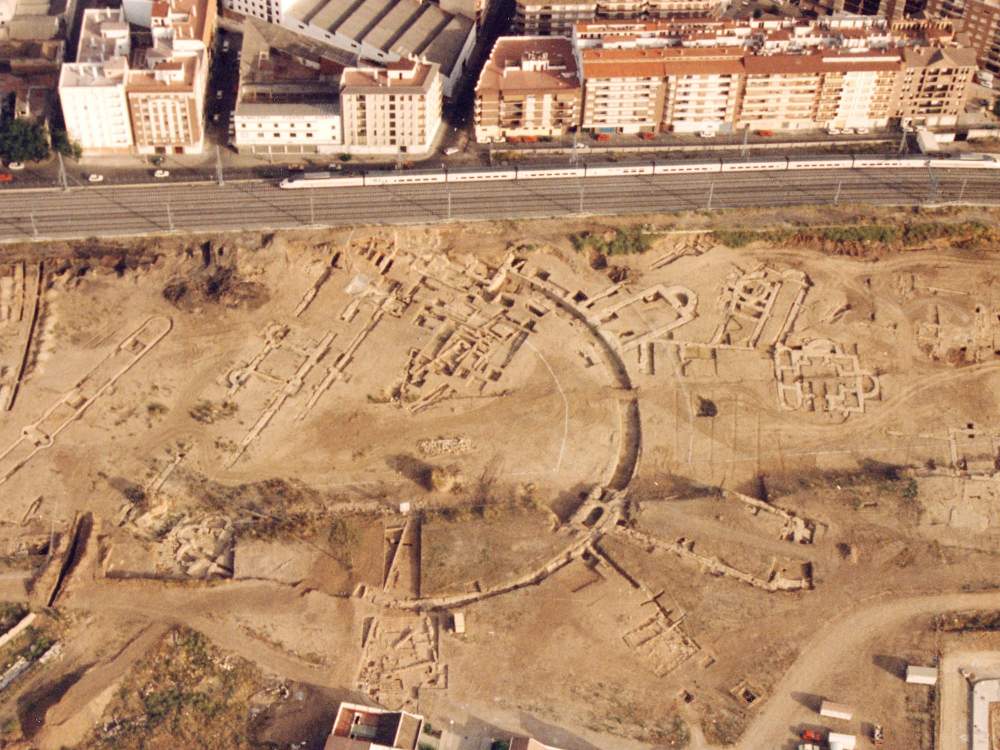

Nel 1991 la Spagna, che si preparava per le Olimpiadi di Barcellona e l’Expo di Siviglia, decise di costruire a Cordoba, nell’area di Cercadilla, una nuova stazione per il treno ad alta velocità (Ave) e per farlo non ha esitato a distruggere un complesso palatino di età romana di enorme importanza. «I lavori avevano rivelato un unicum per dimensioni e disegno architettonico, ma nonostante le denunce non si fermarono», ricorda Hidalgo, direttore degli scavi di Cercadilla.

In un solo fine settimana le ruspe fecero sparire rilievi, mosaici, epigrafi e i resti (più di due ettari) di un palazzo imperiale organizzato intorno a un criptoportico circolare di 108 metri, che dava accesso a sale pubbliche e private, alle terme, al tempio e al salone del trono che dominava il tutto. Come confermano i rilievi e un’epigrafe trovata nel frigidarium con lettere di 20 cm di bronzo placcato in oro, il palazzo fu costruito da Massimiano Erculeo durante la prima tetrarchia, tra il 293 e il 305 d.C.

Per un anno a partire dal 22 maggio 1991 oltre cento persone sotto la guida di Hildalgo scavarono senza sosta per salvare il salvabile, senza abbandonare le rovine neanche di notte, mentre infuriava la battaglia per screditarle. «Non presero neanche in considerazione l’idea di spostare il percorso del treno, nonostante le ferrovie possedessero terreno sufficiente per farlo. Il sindaco organizzò una campagna di disinformazione che dai giornali rimbalzò sull’opinione pubblica, dando vita a uno scontro fittizio tra la città e il sito», ricorda l’archeologa Camino Fuertes.

«Io avevo 24 anni e mi resi conto in quel momento che mediocrità, ignoranza e disprezzo per il talento e la competenza professionale possono avere la meglio sulla ragione. Lo slogan era reinventare la Spagna cancellando tutto il passato, anche quello che avrebbe dovuto essere motivo di orgoglio identitario». Per questo la Fuertes ha intitolato «La perdita dell’innocenza» la conferenza che ha ripercorso le fasi della spoliazione.

I responsabili dell’operazione Ave si erano impegnati a inglobare i frammenti del criptoportico nella nuova costruzione, ma il progetto d’integrazione non è mai stato realizzato. «Noi lo chiamavamo il progetto di disintegrazione», ricorda Hidalgo che ha realizzato una ricostruzione del sito esposta nel Museo Diocesano di Cordoba.

Gli archeologi affermano che c’è ancora molto da scavare. Lo confermano ritrovamenti importanti, come l’anello con il sigillo del vescovo Sansone del VI secolo, sepolture cristiane e vestigia degli Emirati (tra i secoli VIII e X). «È una zona ricchissima con tre metri di stratigrafia», spiega la Fuertes. Nel 1995, un anno dopo l’inaugurazione della stazione, quando più della metà del sito era sparita, il Governo dell’Andalusia ha dichiarato zona archeologica protetta un’area di 8 ettari.

«Nel 2004 è stato aperto al pubblico il circuito palatino con le terme, più di 80 metri del criptoportico, gli appartamenti imperiali e un acquedotto», spiega la Fuertes che ha diretto gli scavi dal 2001 al 2004. La Regione ha poi ceduto la gestione del sito al Comune di Cordoba e tutto si è paralizzato di nuovo: il sito è stato chiuso al pubblico nel 2015 e abbandonato senza che le parti scavate fossero messe in sicurezza o protette dalle intemperie.

«Hanno interrotto un programma di manutenzione che costava solo 23mila euro all’anno. Il sito è ben segnalato e si vede dall’esterno, non è necessario aprirlo e neanche intervenire subito, basterebbe tagliare l’erba e proteggere le zone più fragili», afferma la Fuertes. Nonostante le istituzioni si siano rifiutate di organizzare un convegno e non abbiano mai messo in discussione gli interventi degli anni ’90, le proteste degli archeologi hanno generato una tale ondata d’interesse e indignazione che il Comune ha annunciato che riattiverà al più presto la manutenzione del sito.

Il complesso delle terme nel 2010

L’area palatina del sito di Cercadilla, con il treno dell’alta velocità che passa dietro l’edificio il 20 maggio 1992

Una ricostruzione di una sala del complesso romano

Altri articoli dell'autore

Una settimana di sciopero contro l’imposta al 21%: il settore chiede al governo di applicare la Direttiva UE già in vigore in Francia, Italia e Germania

Una grande mostra dell’eclettico pittore italiano inaugura il nuovo spazio della galleria Sergi Sánchez

Oltre al contenzioso con il Governo di Aragona per la restituzione delle pitture di Sijena il direttore del Museo Nacional, Pepe Serra, si scontra con Manuel Borja-Villel, definito «colonizzatore»

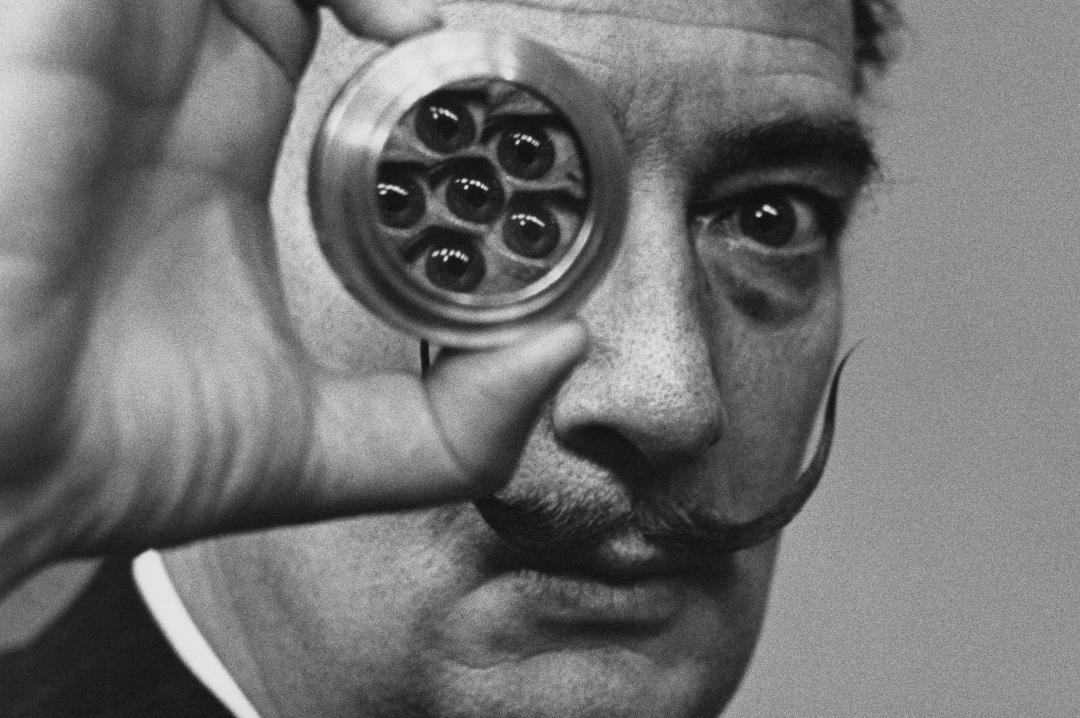

«Gli eventi scientifici sono l’unica guida costante della mia immaginazione», sosteneva l'artista catalano. Il nuovo programma è promosso dalla Fundació Dalí e recupera la passione dell’artista per l’innovazione scientifica