Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Camilla Bertoni

Leggi i suoi articoliVenezia. «L’arte è per me quasi una religione. È ciò in cui credo, ciò che dà alla mia vita una dimensione che va oltre il mondo materiale in cui viviamo. Io cerco l’opera e la dedizione dell’artista, qualcuno che parli per me o esprima e interpreti un aspetto del nostro tempo che mi concerne. L’esperienza di trascorrere molto tempo con ogni singola opera aggiunge nuova profondità al mio modo di osservare le cose». Con queste parole di Hannelore Schulhof si apre il catalogo che accompagna la mostra «Dal gesto alla forma. Arte europea e americana del dopoguerra nella Collezione Schulhof», a cura di Gražina Subelytė e Karole P.B. Vail.

La mostra, alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, si apre dal 26 gennaio al 18 marzo. La rassegna intende ricostruire la visione culturale che Hannelore (1922-2012) e suo marito Rudolph (1912-99) hanno espresso nella loro collezione, confluita, grazie al loro lascito (ottanta opere d’arte europea e americana del dopoguerra) nel patrimonio della Fondazione Solomon R. Guggenheim. «Non ho mai comprato semplicemente un dipinto o una scultura», racconta ancora Hannelore Schulhof: le scelte dei coniugi sono sempre state infatti il frutto di «una convinzione profonda, duratura, come scrive la curatrice della mostra, Gražina Subelytė, che l’arte rappresenti l’incarnazione più raffinata e concentrata dell’esistenza umana».

La loro storia ha origine nel 1937, durante un viaggio a Praga che sottrae fortunosamente la famiglia di Hannelore dall’occupazione dell’Austria da parte di Hitler. Trasferitasi poi a Bruxelles, Hannelore viene raggiunta da Rudolph Schulhof, conosciuto a Praga. Dopo il matrimonio, la coppia riuscirà in qualche modo a partire per gli Stati Uniti, stabilendosi infine a New York. È qui che gli Schulhof iniziano alla fine degli anni Quaranta ad acquistare opere d’arte contemporanea europea e americana, completamente diverse da ciò che durante la sua educazione Hannelore aveva studiato, seguendo invece un principio rigoroso, legato al significato profondo che per loro l’arte esprime e rappresenta.

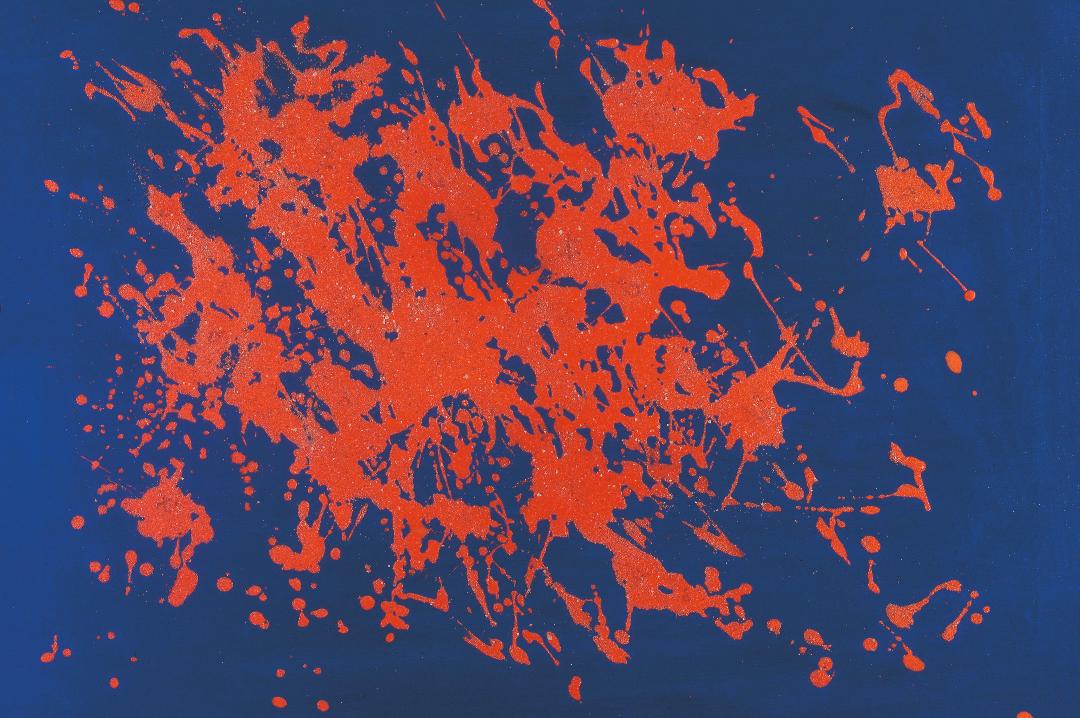

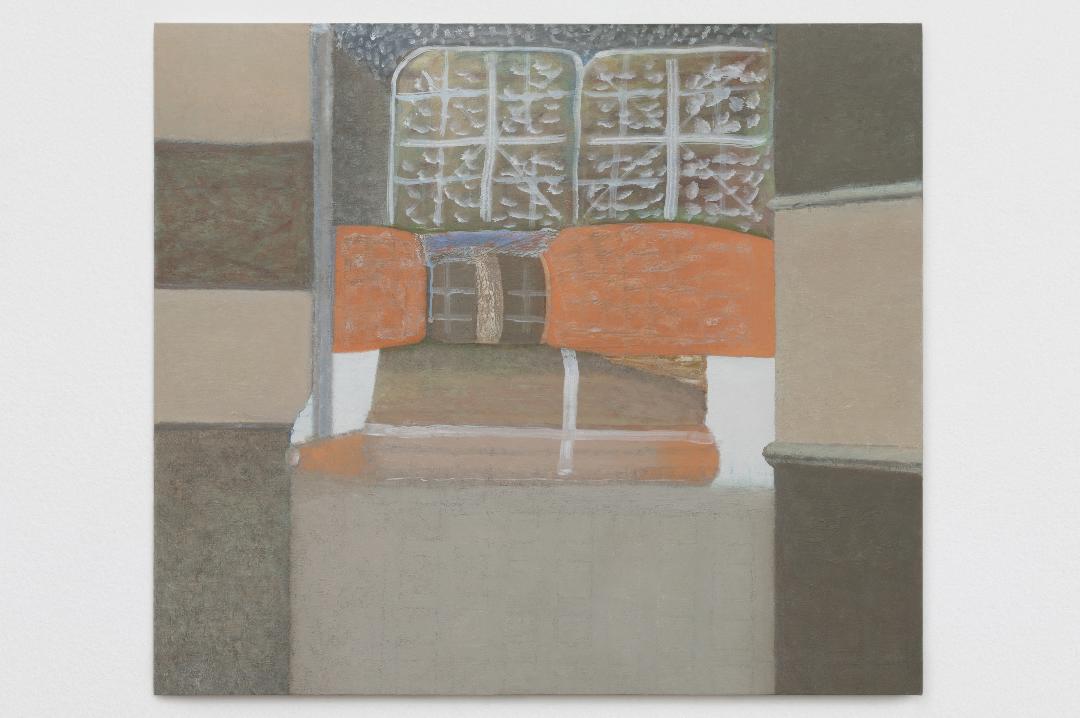

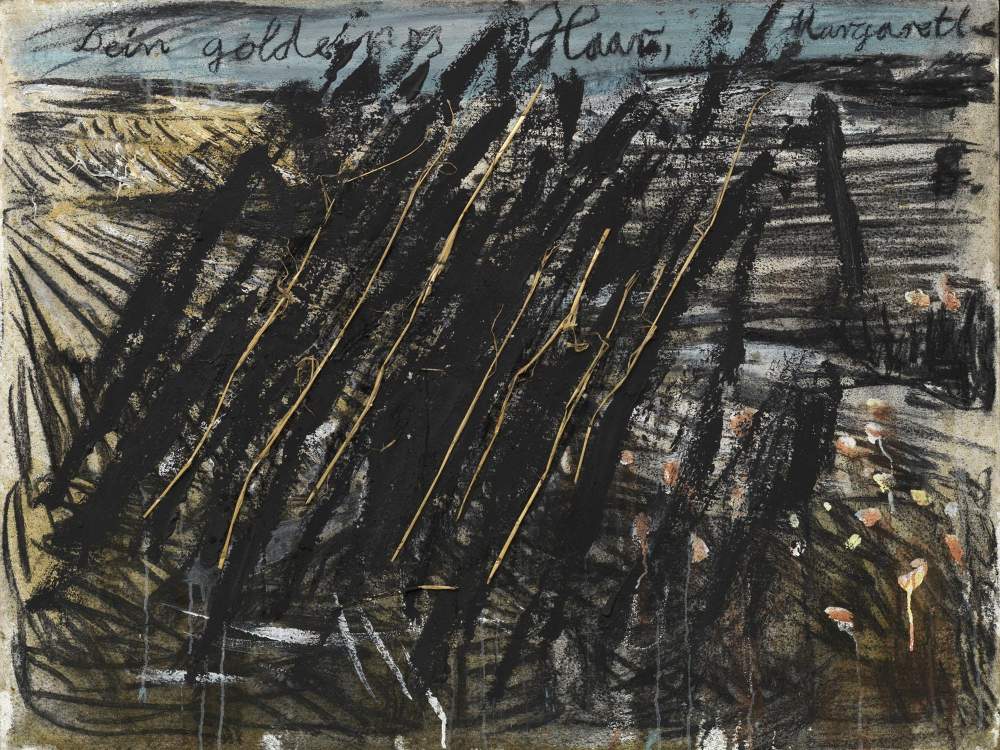

La mostra, raccogliendo quasi tutte le opere della collezione, dà modo di ripercorrere questa avventura che ha attraversato la seconda metà del ‘900, comprendendo i movimenti che si sono sviluppati fino agli anni ’80. Dal nucleo originario di dipinti appartenenti all’Espressionismo astratto americano e all’Informale europeo, con Willem de Kooning, Hans Hofmann, Joan Mitchell, Mark Rothko, Cy Twombly, Afro Basaldella, Alberto Burri e Lucio Fontana, si arriva al minimalismo, quello con la «m» minuscola, come specifica Hannelore raccontando come proprio come quella «m» minuscola fosse ciò che più la accomunava al marito. E poi l’Astrazione postpittorica e l’arte concettuale, andando da autori come Jean Dubuffet, Agnes Martin, Anselm Kiefer, Hans Hartung ed Eduardo Chillida fino ai dipinti e alle sculture di Andy Warhol, Donald Judd, Ellsworth Kelly, Kenneth Noland, Frank Stella e Robert Ryman.

Opere che, scrive ancora Gražina Subelytė, «testimoniano la forza del pensiero e dell’emozione, le idiosincrasie e contraddizioni che incarnano la mente e l’anima dell’umanità e della natura in generale», facendo crescere la collezione con «l’obiettivo costante di acquisire solo opere di artisti viventi e solo opere per le quali provano una profonda adesione personale». Rara la scelta figurativa, mentre il filo conduttore è quello del rigore dell’astrazione, lontana dai riflessi del subconscio o delle tensioni oniriche, ma sempre invece tendente alla riduzione e alla ricerca dell’essenziale.

Anselm Kiefer «Dein GoldenesHaar, Margarethe (Thy Golden Hair, Margarethe)» (1981). Foto: Collezione Guggenheim

Altri articoli dell'autore

Tra i progetti annunciati, l’apertura della Porta Veronensis, antico ingresso monumentale alla Tridentum romana, e la prima monografica sul pittore barocco Nicolò Dorigati nel museo da poco riallestito

Dopo 1.500 ore di restauro, è stata ricomposta la riproduzione della scena del Teatro Olimpico di Palladio realizzata nel 1948 in scala quasi reale

Premiata con la medaglia d’oro dal presidente Mattarella, la mostra all’M9-Museo del ’900 espone una selezione della raccolta di opere donate ai Musei Civici di Savona

Con l’artista americana Sandra e Giancarlo Bonollo proseguono il progetto di valorizzazione dei migliori talenti del panorama artistico internazionale