Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Edek Osser

Leggi i suoi articoliOrrore. Il 18 agosto i miliziani dell’Isis decapitano l’archeologo simbolo di Palmira Khaled al-Asaad, 82 anni, figura di riferimento per le tante missioni archeologiche che hanno scavato nel sito. È stato per quarant’anni direttore delle Antichità, quindi del museo e degli spettacolari monumenti di Palmira. Tre giorni dopo l’Isis distrugge con l’esplosivo il tempio di Baal Shamin, un gioiello del 130 d.C. assai ben conservato.

Da tre anni ogni assassinio, ogni barbarie, viene documentata da video diffusi in rete. Eppure sembrava che Palmira si potesse salvare: lo avevano promesso agli abitanti gli uomini dell’Isis appena conquistata la città, il 20 maggio scorso. Avevano appena decapitato davanti a loro 25 militari dell’esercito di Damasco fatti prigionieri. Palmira è stata anche città romana, ma soprattutto Omayade, quindi islamica.

Pochi giorni dopo distruggono la grande statua antica della dea Allat in forma di leone. Pochi mesi di tregua, poi il nuovo terrore: l’assassinio del famoso archeologo, l’esplosione del tempio di Baal Shamin.

In Siria, come in Iraq, vanno in briciole con i bulldozer le immagini di divinità «pagane», chiese e monasteri cristiani, ultimo quello cattolico di Mar Elian vicino a Homs (restaurato da padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita scomparso a Raqqa nel 2013), oltre a tanti monumenti dedicati a santi islamici. Tutti condannati per idolatria secondo la fanatica ideologia salafita, e distrutti anche per servire alla strategia mediatica del cosiddetto Califfato, che controlla ormai circa il 50% della Siria. Il mondo, intanto, condanna senza reagire.

Al massacro delle persone (si calcola che i morti per la guerra civile siano 230mila e i profughi 4 milioni) si aggiunge così una forma estrema di genocidio culturale.

Distruggere la storia

«La questione è nelle mani dei politici, non certo degli archeologi», dice sconsolata Maria Teresa Grassi, l’archeologa dell’Università di Milano che per tre anni, dal 2007, ha scavato a Palmira proprio con l’archeologo figlio di Khaled al-Asaad. Doveva tornare in primavera, ma la Siria era già in piena guerra civile. «Gli uomini del sedicente Califfato vogliono dimostrare, soprattutto all’universo islamico, che l’Occidente è debole e imbelle, capace soltanto di piangere e inorridire mentre loro sono forti e vincitori. Sanno che la propaganda è l’arma migliore e hanno capito come conquistare le prime pagine dei giornali. Distruggere la storia e umiliare la cultura raggiunge due obiettivi: indigna il mondo e attira i fanatici dell’Islam».

I miliziani dell’Isis, e i tanti altri gruppi che combattono in Siria, raggiungono un ulteriore risultato: guadagnare con il commercio di antichità. Si distruggono gli edifici impuri ma si vendono ai ricchi dell’Occidente e dell’Asia le opere trasportabili, piccole ma preziose .

Scavi e traffico

In tutta la Siria, come in Iraq fin dal 2003, dopo la sconfitta di Saddam, il traffico illegale di reperti è una ferita gravissima al patrimonio archeologico. Maria Teresa Grassi spiega, per esempio, che intorno agli imponenti resti di Palmira esistono una quantità di siti minori con ipogei spesso ricchi di bassorilievi e sculture: «Dal 2011 le immagini satellitari mostrano una devastazione sistematica di quel territorio, segnato da centinaia di crateri. Quel che restava sotto terra è stato irrimediabilmente distrutto». Manca da tempo ogni controllo statale del territorio, quindi non c’è difesa per gli immensi tesori della Siria antica. In tutti i siti, scavi su larga scala risultano evidenti dalle immagini dei satelliti: un esempio impressionante è la città romana di Apamea devastata da migliaia di buche, una accanto all’altra, aperte con pale e picconi ma anche con macchine scavatrici. Lo stesso è accaduto a Dura Europos, sull’Eufrate. Paolo Matthiae, scopritore di Ebla, riferisce che il sito nel quale ha lavorato per molti anni risulta sfregiato da scavi e insediamenti militari. È accaduto anche al centro sumerico di Mari. Risultato di questo saccheggio diffuso: un vasto traffico illegale di antichità del quale non si sa quasi nulla.

Si dice che per il Califfato la vendita di antichità rappresenti la seconda fonte di finanziamento dopo quella da petrolio. In realtà mancano del tutto conferme e valutazioni attendibili. Siamo vittime di notizie non verificabili, diffuse da due propagande contrapposte, quella del governo di Assad a Damasco e quella dell’Isis. Tra gli esperti più informati, che si dedica al monitoraggio e al contrasto del commercio illegale, è l’avvocato londinese Christopher A. Marinello, che da anni si occupa con il suo Art Recovery Group di individuare e recuperare arte rubata o scavata illegalmente nei cinque continenti. Tra le sue azioni più note, la restituzione agli eredi di diverse opere trafugate dai nazisti. Marinello agisce in stretto contatto con l’Interpol ed è in continuo contatto con i maggiori musei. Il suo database «Art Claim», accessibile gratuitamente, contiene il più vasto catalogo al mondo di opere «illegali» di ogni tipo. «L’unico modo per mettere fine al traffico illegale in Siria sarebbe fermare la guerra civile», dice Marinello, ma aggiunge: «Il problema più urgente è quello della mancanza di controlli alle frontiere siriane soprattutto da parte della Turchia, oggi la via più usata per l’esportazione illegale: non c’è collaborazione». Marinello non crede a enormi guadagni del Califfato, tuttavia spiega: «L’Isis non scava, vende quello che trova nei musei e nei luoghi di culto, dove quasi nulla è catalogato. Per lo scavo si serve della popolazione locale, gente poverissima che lo fa per fame. Quindi non si tratta di esperti professionisti, come avviene in Italia. Non conoscono il valore di quello che trovano e per pochi spiccioli cedono tutto all’Isis, che controlla il territorio. È l’Isis che pensa all’esportazione e vende a mercanti turchi o occidentali che fanno poi arrivare gli oggetti sui mercati del mondo».

Ma nessuno sa dove siano tutte queste opere. Forse nascoste, in attesa. Sul mercato globale finora se ne sono viste pochissime. Marinello conferma che il commercio avviene per ora senza pubblicità, in segreto. «Di recente abbiamo individuato alcuni pezzi senza provenienza, forse siriani, e li abbiamo portati agli esperti per saperne di più».

Forse ha ragione chi pensa che il boom del commercio illegale delle antichità siriane e irachene avverrà con l’arrivo della pace in quei Paesi.

È già successo in Iraq dopo la seconda guerra del Golfo. Il 26 agosto gli Stati Uniti hanno restituito alle autorità irachene 700 reperti, alcuni di grande pregio, rubati al museo di Bagdad proprio nel grande saccheggio del 2003. Sono stati sequestrati lo scorso maggio da forze speciali americane durante un raid in Siria, quando era stato ucciso Abu Sayyaf, numero due dell’Isis: erano accuratamente imballati per essere esportati e venduti.

Il prezioso carico era scortato da miliziani jihadisti: per la prima volta viene così provato il ruolo attivo del «Califfato» nel traffico clandestino di opere d’arte.

Altri articoli dell'autore

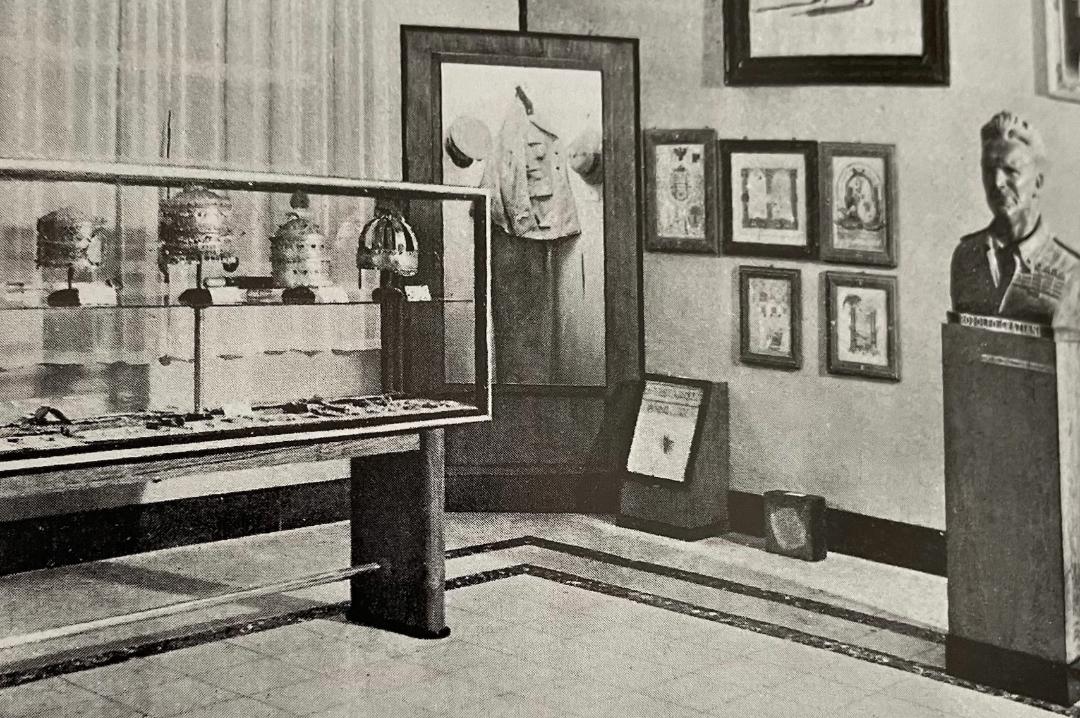

Nel 2015 una selezione delle opere più importanti è stata esposta in una sede provvisoria, in attesa di tornare nel Castello che ospitava l’istituzione prima del sisma

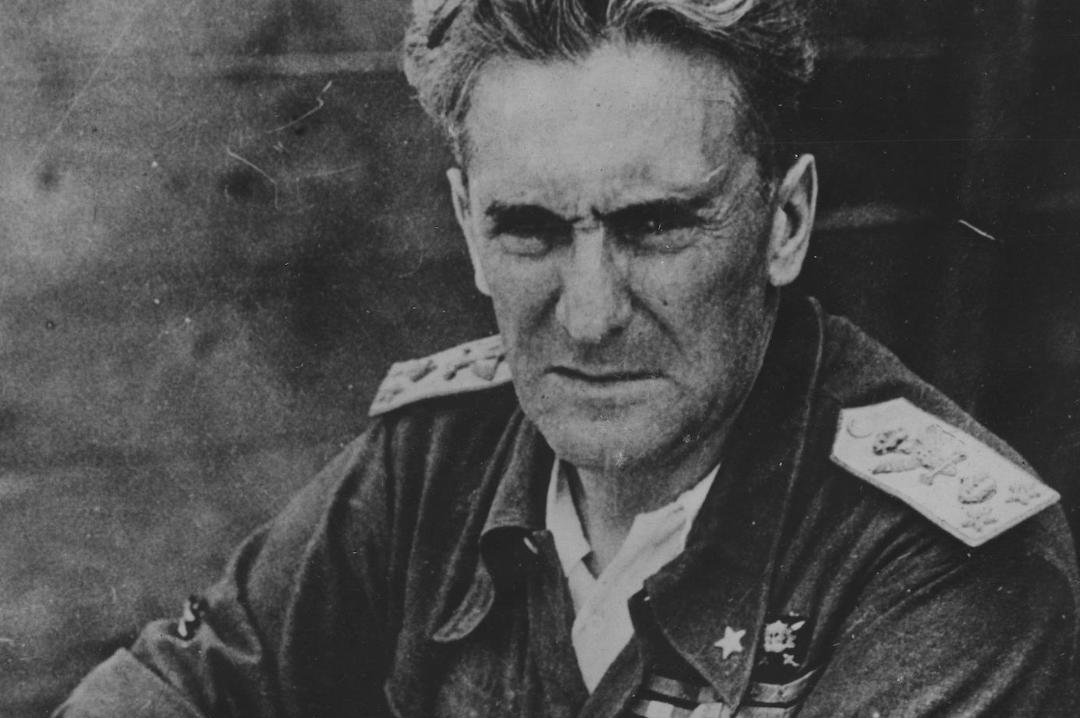

Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane

Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi

L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?