Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe M. Della Fina

Leggi i suoi articoliIl poeta Giuseppe Gioachino Belli nel 1824 ebbe modo di visitare Firenze e lo colpì un’usanza singolare: «Si usa vendere il vino nel pianterreno di tutti i palazzi e di moltissime case, eseguendosi il traffico a traverso di un piccolo foro, rotondo nella parte superiore e chiuso da un portellino di legno o di ferro» (da Prosa di viaggio, in Lettere Giornali Zibaldone, a cura di G. Orioli, Einaudi 1962). Ma non era stato il primo viaggiatore a essere colpito da tale pratica.

Già il giovane Sir Philip Skippon, durante un viaggio attraverso la Germania, l’Italia e la Francia svolto tra il 1663 e il 1666 insieme al naturalista John Ray, suo docente a Cambridge, giunto a Firenze annotò nei suoi appunti che era meglio evitare di fermarsi a bere nelle osterie, ma che esisteva una valida alternativa per acquistare vino. Segnala che, in molti edifici, evidenziato da un fiasco, «c’è infatti un piccolo sportello arcuato nel portone o nel muro del palazzo, da dove prendono i fiaschi vuoti e li restituiscono riempiti».

O, ancora, per il Settecento, si può riportare la testimonianza del romanziere scozzese Tobias Smollett che, nel 1765, nel suo Viaggi attraverso la Francia e l’Italia annota: «È un fatto evidente che nella facciata di ogni palazzo e grande casa, in questa città, c’è una finestrella fornita di un battente di ferro, e sopra a questa sta appeso un fiasco vuoto come insegna. Lì si manda il servo, se si vuol comprare un fiasco di vino. Egli batte allo sportello, che viene subito aperto da un domestico, il quale fornisce quanto richiesto e riceve il denaro».

Molto tempo dopo (al suo eclissarsi) tale metodo di vendita attrasse la curiosità di Gabriele D’Annunzio che lo ricorda nel racconto Il secondo amante di Lucrezia Buti (1907), confluito poi nella raccolta Le faville del maglio, dove accenna al «vinaio al finestrino della casa padronale». Di tali «finestrine» legate a una modalità di vendita del vino così singolare sono restate ancora oggi numerose testimonianze. Il loro recupero si deve all’Associazione Culturale Buchette del Vino sorta a Firenze nel 2015 allo scopo di censirle, documentarle, studiarle, salvaguardarle e rivitalizzarle.

Un itinerario nelle vie del centro di Firenze consente di osservarne ben 152. Se poi il percorso si allunga e arriva a comprendere le vie fuori dalla cerchia più ampia delle mura fiorentine se ne possono visionare altre 26. Dieci inoltre sono state rimosse, ma ne è restata traccia in alcune fotografie storiche o nella testimonianza dei proprietari delle abitazioni.

L’elenco completo, aggiornato al maggio 2021, si può trovare nell’interessante libro Firenze e Toscana. Le buchette del vino di Diletta Corsini e Lucrezia Giordano, dove viene ripercorsa con dovizia di particolari la loro storia che copre un arco temporale di quasi cinque secoli. Consultabile è anche il sito dove l’elenco di quelle censite è aggiornato con regolarità e sono fornite indicazioni rispetto ai palazzi di appartenenza.

Le più antiche sembrano risalire ai decenni finali del Cinquecento, quando venne concesso alle famiglie più in vista della città e proprietarie di vigne di commerciare il vino direttamente dalle loro abitazioni senza pagare il dazio, ma con l’obbligo di venderlo a fiaschi e non in quantità minori che potevano essere acquistate e consumate presso i vinattieri, ovvero i rivenditori «ufficiali».

Tale metodo di vendita dava risposte a necessità diverse: incrementare la piantumazione di vigneti da parte dei proprietari terrieri dando loro la possibilità di ricavi maggiori attraverso la vendita diretta; limitare la frequentazione di locali dove potevano sorgere problemi di ordine pubblico, come segnala Sir Skippon; assicurare una modalità di vendita sicura in tempi di epidemie.

Sappiamo infatti che negli anni tra il 1630 e il 1633 vennero aperte numerose buchette in concomitanza di un’epidemia di peste bubbonica: con tale sistema non c’era un contatto diretto tra venditore e acquirente. Furono prese precauzioni ulteriori come ricorda l’erudito Francesco Rondinelli nella sua Relazione del Contagio stato in Firenze l’anno 1630 e 1633: in quegli anni il vino venduto attraverso le buchette poteva essere acquistato non in fiaschi per evitare di maneggiarli, ma attraverso «una cannella di stagno, con un vaso dove si votava il Vino, e chi comprava di fuori lo riceveva di quivi».

Non solo, le monete corrisposte per l’acquisto dovevano essere depositate su una paletta di rame e venivano gettate subito dopo nell’aceto per disinfettarle. Una funzione di igiene pubblica che diverse buchette nel 2020 (in occasione del primo lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19) hanno recuperato essendo state riaperte dai proprietari di alcuni bar e ristoranti per vendere cibi e bevande da asporto.

Volendo andare alla ricerca delle buchette e percorrere l’itinerario del centro storico si rinvia alla mappa interattiva presente nel sito internet segnalato, ma si possono evidenziare le vie dove la concentrazione è maggiore: sette si trovano in Borgo degli Albizi (più una documentata, ma scomparsa) e in via Santo Spirito; cinque sono in Borgo Pinti, in via Fiesolana e in via de’ Bardi; quattro in via dell’Oriuolo, in via dei Ginori, in via dei Serragli e in via San Niccolò.

Possiamo esaminare ora le buchette più da vicino: esse si trovano sulle facciate principali del palazzo, o su un suo fianco, ad altezza di braccio così da facilitare lo scambio tra il venditore e l’acquirente ma, al contempo, garantire la riservatezza del cantiniere di casa che poteva operare fuori dalla vista del consumatore. A livello architettonico presentano affinità, ma differiscono per forma e materiali utilizzati dato che si doveva tenere presente l’insieme della facciata. Alcune buchette risultano intagliate nel portone dell’edificio o in grate di ferro: se ne conoscono rispettivamente 22 e 14.

Le misure variarono nel tempo: l’altezza standard è intorno ai 30 centimetri, ma in alcuni casi si possono raggiungere i 37. Questo sembra che sia dipeso dalla modifica nelle dimensioni dei fiaschi iniziata nel Seicento e proseguita nei secoli successivi con un allungamento, in particolare, del collo. La larghezza standard risulta invece di 20 centimetri.

Le buchette con altezza inferiore sono ritenute le più antiche: a Palazzo Ramirez, in Borgo degli Albizi, se ne conserva una alta 28 centimetri, come un’altra in via delle Casine; una di 29,5 centimetri si trova nel Palazzo Mellini Fossi in via de’ Benci. Alcune più alte e quindi probabilmente più recenti si possono osservare invece in Palazzo Ricasoli Firidolfi in via Maggio (37 centimetri) e in Palazzo Capponi alle Rovinate in via de’ Bardi (36 centimetri).

Tale metodo di vendita fu un successo e lo ritroviamo in diversi centri della Toscana: le famiglie signorili di Firenze ottennero la possibilità di farvi ricorso altrove e altre le imitarono. I Comuni toscani dove sono state censite le buchette sono 37, comprendono città capoluogo come Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e altre di dimensioni minori. Tra quest’ultime mi limito a menzionare Colle Val d’Elsa, Cortona, Empoli, Fiesole, Montepulciano, San Gimignano e Volterra. I centri dove sono in numero più alto risultano al momento Pistoia (16), Pisa (13), Colle Val d’Elsa (7) e Prato (6). I ricercatori dell’Associazione Culturale Buchette del Vino ritengono, comunque, che sia il numero delle città sia quello assoluto possano aumentare con il prosieguo delle indagini.

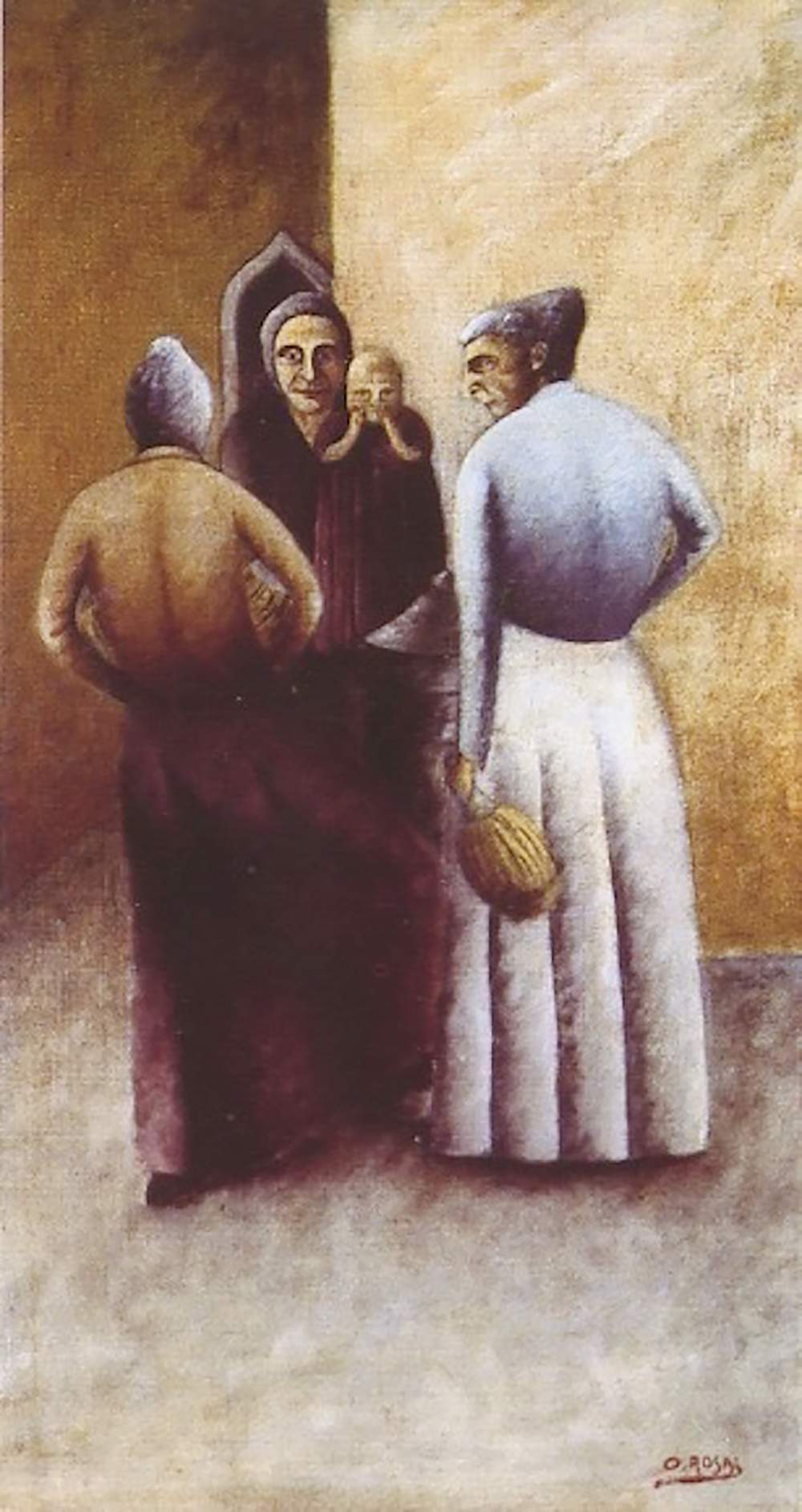

In apertura dell’articolo ho rammentato alcune citazioni delle buchette in ambito letterario e altre se ne potrebbero aggiungere, ma segnalo invece la presenza di esse in alcuni quadri e allora vanno ricordate almeno due opere del pittore Ottone Rosai: «Donne alla fonte» (1922) e «Giocatori di toppa» (1928). Nella prima sono raffigurate tre donne in conversazione attorno a una fontanella, ma una di esse ha un fiasco in mano e sullo sfondo si vede una buchetta per il vino. Nella seconda alcuni uomini seduti in strada stanno giocando tra loro e altri in piedi li osservano: due di essi sono raffigurati proprio accanto a una buchetta.

Qui tutti gli articoli della serie «Viaggiare con gli esperti»

La buchetta da vino di Palazzo Mellini Fossi in Via dei Benci 20 a Firenze. Foto Giorgio Magini

«Donne alla fonte» (1922) di Ottone Rosai

La buchetta da vino di Palazzo Ricasoli in Via Maggio 7 a Firenze

Altri articoli dell'autore

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)