Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliMamiano di Traversetolo (Pr). La Fondazione Magnani Rocca che ha sede dove fino al 1984 è vissuto il collezionista parmense Luigi Magnani, organizza un percorso per mettere in luce il periodo neoclassico-impero dell'epoca di Maria Luigia d'Asburgo-Lorena (Vienna 1791-Parma 1847), moglie di Napoleone I, duchessa di Parma dal 1816. L'occasione è data dal bicentenario dell'entrata in città della nuova regnante e anche il museo parmense ne racconta l'epopea attraverso i propri arredi sontuosi e le sculture di Canova e Bartolini della sua collezione permanente.

Ad annunciare l'arrivo a Parma di Maria Luigia, nel 1815 arrivarono in città alcune casse contenenti arredi di fattura importante: giunsero ad esempio da Vienna gli splendidi mobili da toilette di Jean-Baptiste-Claude Odiot, i superbi bronzi di Pierre-Philippe Thomire, alcuni gioielli e sculture. La duchessa apprezzava in particolare lo stile Impero, mobili in legno naturale guarniti da bronzi dorati o impiallacciati in mogano. All'epoca della duchessa la villa Magnani di Mamiano, risalente al 1811, era abitata dai marchesi Paulucci di antica nobiltà forlivese e non ci sono documenti che ne attestino l'arredo. L'arrivo del nuovo proprietario Luigi Magnani, amico di Mario Praz, docente di letteratura inglese all'Università La Sapienza di Roma ed esperto di mobilio, mutò l'arredo in senso Impero.

Arrivarono a Mamiano, dalla villa di San Donato a Firenze della famiglia Demidoff, una coppa in scaglie di malachite sostenuta da un tronco di palma e tre chimere in bronzo dorato prodotta a Parigi verso il 1807 a firma di Thomire, il più importante cesellatore dell'Impero. La coppa che oggi accoglie i visitatori all'entrata della villa-museo rievoca un importante fatto storico: fu infatti eseguita per lo zar di Russia Alessandro I e da questi donata a Napoleone in quel breve momento di riappacificazione fra Russia e Francia a seguito del trattato di Tilsitt del 1807. Sempre di Thomire sono i due maestosi flambeau in bronzo dorato alti tre metri provenienti da un palazzo nobiliare di Vienna che ora impreziosiscono un'altra sala del palazzo. Sono inoltre presenti altri mobili che si ispirano agli antichi fasti egizi, greci e romani: ne sono esempi una méridienne e alcune poltrone-trono riccamente ornate da intagli e rifinite a foglia oro, insieme a varie commode che montano caratteristici piedi a plinto fasciato, detti anche a zampa da elefante nonché alcuni secrétaire con piede a zampa ferina.

Fra i meubles d'appui interessante è il mobile in radica di olmo con piano in marmo nero d'Italia fabbricato da Jacob Desmalter, uno dei più noti ebanisti dell'Impero. Non manca una console acquistata da Napoleone all'esposizione nazionale di Parigi del 1806 all'Hôtel des Invalides oltre ad alcuni guéridon dalla tipica foggia a tripode. Presenti anche strumenti musicali, una arpa d'epoca, decorata, un fortepiano del 1810 a coda in radica di noce fabbricato a Vienna e le straordinarie sculture di Antonio Canova e Lorenzo Bartolini, raffiguranti rispettivamente una algida Tersicore e a una Ninfa del deserto in qualità di Virtù assalita dal Vizio.

La «Tersicore» di Antonio Canova della Fondazione Magnani Rocca

Altri articoli dell'autore

Alla Galleria Bper 39 opere (da Guercino a Ontani, da Jules van Biesbroeck a Klinger) illustrano il rapporto tra esseri mitologici e la condizione umana odierna

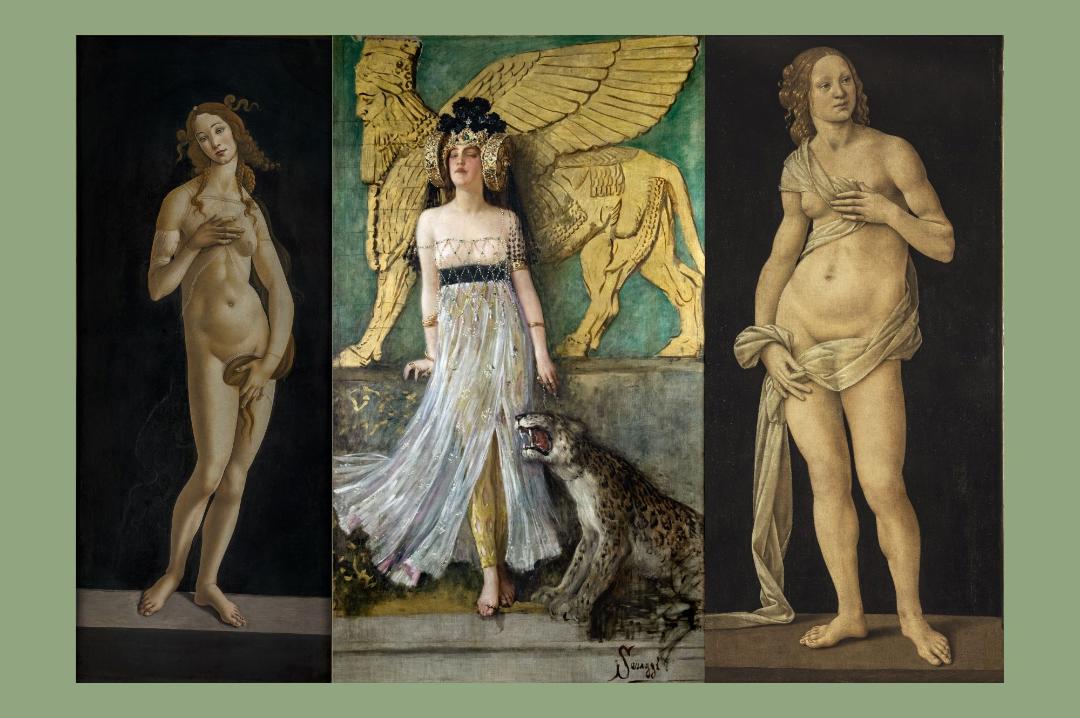

Alle Sale Chiablese oltre 100 opere dal Quattrocento al Novecento per un lungo excursus che pone al centro la bellezza del gentil sesso

Negli spazi della Fondazione luganese, due appuntamenti celebrano l’anniversario della raccolta dei coniugi che, in mezzo secolo, acquisirono oltre 250 opere da Balla a Warhol

Nel centenario della nascita il Museo di San Domenico, a Imola, riunisce una settantina di opere dell’artista che amava sperimentare con i materiali più eterogenei