Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefania Mason

Leggi i suoi articoliAttraente già nei due sottotitoli, che fanno intuire orizzonti più ampi della tradizionale monografia, il recente volume di Enrico Maria Dal Pozzolo, uno dei massimi studiosi di storia dell’arte veneta rinascimentale (e non solo), intitolato a Sebastiano del Piombo, in realtà parla di Sebastiano Luciani, ricostruendo infatti l’artista degli anni veneziani, prima della partenza per Roma nel 1511 al seguito di Agostino Chigi e ben prima di diventare piombatore delle bolle pontificie. L’altra data scelta, il 1501 non coincide come ci si aspetterebbe con l’anno di nascita o di un dipinto emblematico, ma con la pubblicazione di Harmonice Musices Odhecaton A del tipografo marchigiano Ottaviano Petrucci che, con altri suoi libri di musica figurata e intavolata, cambierà la pratica musicale nella società veneziana.

Questo è indubbiamente l’aspetto più nuovo della monografia, l’analisi cioè del fenomeno dei pittori/musici a Venezia nel primo ’500 come non era mai stata tentata. Attraverso le competenze specialistiche di Cristina Farnetti, collaboratrice del volume e autrice di alcuni capitoli, ne esce un quadro molto organico in cui la rete relazionale spesso coincide con quella della committenza e anche se non ci sono pervenute tracce del Sebastiano musico, viene perfettamente ricostruita la trama di rapporti tra artisti, committenti, collezionisti, editori, costruttori di strumenti agli inizi del Cinquecento. Ricordiamo, infatti, come quasi tutti gli esponenti della cerchia giorgionesca praticassero la musica ed è in Laguna che nasce un’iconografia musicale di nuovo tipo. Solo a Venezia si poteva concepire il «Concerto campestre» del Louvre!

Entro le due date menzionate nel titolo viene offerta una scansione cronologica delle opere veneziane di Sebastiano su basi molto solide, supportate anche dall’alta qualità dell’apparato fotografico, ricchissimo e per buona parte inedito. Dal punto di vista storiografico l’analisi nel volume appare meticolosissima: Dal Pozzolo sembra avere avuto come spiriti guida per il suo racconto Giorgio Vasari e Marcantonio Michiel, specie per quel che riguarda la relazione tra Sebastiano e Giorgione.

Sebastiano del Piombo, «Morte di Adone», 1512, Firenze, Galleria degli Uffizi

Sebastiano del Piombo, «Polifemo», 1512, Roma, Loggia della Galatea a Villa Farnesina

Affascinante è la lettura, sulla base delle indagini scientifiche che suggeriscono una realizzazione in due fasi non lontane, dei «Tre filosofi» (1508) di Vienna, in cui l’autore ci dà la sensazione di essere nell’atelier mentre vengono apportati cambiamenti in corso d’opera, a due mani, voluti da Giorgione in accordo con Taddeo Contarini, il committente, di cui nell’ombra Michiel registra le parole. Ne discende una lettura nuova della bottega giorgionesca che scardina le consuetudini veneziane della struttura piramidale, ma la rende più simile alla Factory di Andy Warhol. Il fatto che i due stili, di Giorgione e Sebastiano, si mescolino e si compenetrino è un aspetto molto rilevante nel discorso di Dal Pozzolo e anticipa quel che succederà a Roma tra Sebastiano e Michelangelo.

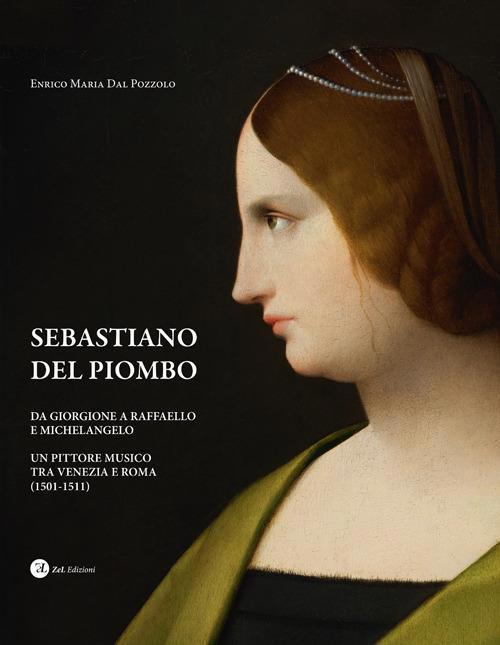

Altrettanto stimolanti sono le nuove proposte attributive, in particolare la «Giovane donna a mezzo busto di profilo» (1505 ca, collezione privata), non solo in quanto straordinario recupero per gli esordi di Sebastiano, tanto da meritare la copertina, ma anche perché si dimostra essere l’origine della figura di destra nel dipinto del Detroit Institute of Arts Museum, il cosiddetto «Enigma a tre mani» (1500 ca), un pastiche che correttamente, a mio parere, è etichettato come «Modi di Tiziano, Giorgione e Sebastiano».

Tra gli aspetti più nuovi, e sono molti, del volume mi piace segnalare, per i miei trascorsi nel settore, la restituzione della dimensione collezionistica di Andrea Loredan, dal cui palazzo «Non Nobis Domine» proviene il «Giudizio di Salomone» (1505-10 ca, Kingston Lacy) dalla travagliata storia esecutiva nelle tre differenti fasi lavorazione. Finora trascurato nella storia del collezionismo veneziano dei primi tre lustri, Loredan si riprende la scena attraverso il carteggio con Isabella d’Este, che funge anche da snodo per Sebastiano e per il Chigi in città. Il legame del banchiere senese con Venezia si prolunga anche nel passaggio alla fase romana di Sebastiano, seguendo la nuova interpretazione politica della «Morte di Adone» (1512) degli Uffizi: attraverso una articolata analisi, dalla meticolosissima descrizione dell’area marciana sullo sfondo ai due momenti narrativi del sangue di Venere e della morte del giovane, Dal Pozzolo legge il dipinto come impressionante metafora che celebra la sopravvivenza di Venezia, ferita dalla guerra di Cambrai (1508-16), ma non soggetta a morte.

Viste le premesse e lo spazio dedicato alla musica, il volume non poteva che chiudere con l’analisi in chiave anche musicale del «Polifemo», l’affresco realizzato nel 1512 a Villa Farnesina, lui che, come ricorda l’autore citando Teocrito, «come nessuno dei Ciclopi così bene sa suonare la syrinx».

Sebastiano del Piombo. Da Giorgione a Raffaello e Michelangelo. Un pittore musico tra Venezia e Roma (1501-1511)

di Enrico Maria Dal Pozzolo, con la collaborazione di Cristina Farnetti, pp. 432, ZeL Edizioni, Treviso 2024, € 60

La copertina del volume