Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arianna Antoniutti

Leggi i suoi articoliLa facciata della chiesa dei Santi Nereo e Achilleo è tornata, grazie a un restauro, a mostrare la sua assoluta unicità. Realizzata a graffito, rappresenta un vero e proprio unicum, perché a Roma questa tecnica venne utilizzata, a partire dalla metà del Cinquecento, per i palazzi e non per gli edifici sacri. Attraverso un doppio strato di intonaco, di cui il primo di colore scuro, e il secondo di colore chiaro, che viene asportato graffiando, emerge per sottrazione l’immagine da raffigurare. Questa è, nella chiesa dei Santi Nereo e Achilleo (affacciata su viale delle Terme di Caracalla), una geometrica partitura architettonica, quasi completamente cancellata da vari fattori di degrado, e ora tornata leggibile con l’intervento voluto dalla Soprintendenza Speciale. «Presentare questo restauro durante l’anno giubilare è un grande risultato, ha detto la soprintendente Daniela Porro, perché questa piccola chiesa ha origini antichissime, ma deve il suo aspetto ai Giubilei del 1475 e, in particolare per la facciata, del 1600».

L’intervento, finanziato con fondi Pnrr, coordinato da Maria Cristina Lapenna ed eseguito dal Consorzio l’Officina, è avvenuto sotto la direzione di Eleonora Leprini, che ci illustra i principali motivi del deterioramento. «Il degrado risultava determinato da un insieme complesso di fattori quali agenti atmosferici, in particolare dilavamento, escursioni termiche e inquinamento, che hanno contribuito nel tempo alla progressiva perdita di leggibilità della decorazione, tanto da conferire alla facciata l’aspetto di un rudere. La leggibilità dei dipinti dei santi, raffigurati sulla facciata all’interno di riquadri, era totalmente compromessa, mentre risultava ancora visibile la Madonna con bambino e la parte sommitale della composizione, meglio preservata grazie alla protezione offerta dagli aggetti della copertura. Un ulteriore fattore critico era la risalita capillare di acqua, imputabile alla presenza di una falda acquifera sottostante l’edificio, che aveva determinato una lacuna lungo l’intera fascia basamentale. Anche i precedenti interventi di restauro, condotti con materiali incongrui, hanno contribuito ad accentuare il degrado. L’incompatibilità chimico-fisica tra questi e i materiali originali ha infatti generato differenziali di risposta meccanica e igroscopica, con conseguenti danneggiamenti».

La pulitura ha consentito il pieno recupero dell’affresco con la Madonna che, caratterizzata dalla mezza luna e dai raggi luminosi a lingua di fuoco, è stata identificata come una Madonna della Vallicella. Complesse sono state le fasi del recupero della facciata, realizzata in occasione del Giubileo del 1600 dal pittore lucchese Girolamo Massei, per volontà del cardinale Cesare Baronio. «L’intervento, continua Eleonora Leprini, ha previsto operazioni volte al ripristino della stabilità strutturale degli intonaci, alla rimozione dei precedenti interventi inidonei e alla pulitura controllata della superficie. La parte più rilevante del lavoro ha riguardato lo studio dell’aspetto originario della decorazione, fase indispensabile per valutare la possibilità di una reintegrazione della partitura decorativa. Tale operazione ha assunto carattere critico e conoscitivo, e si è articolata in comparazioni tra fonti documentarie e dati materici. I dati storici, già acquisiti in fase progettuale, sono stati integrati dallo studio del progetto originario del Massei, da cui emerge un disegno riccamente articolato e probabilmente non interamente realizzato. Questo materiale è stato poi confrontato con ulteriori fonti fotografiche, rappresentazioni grafiche e ipotesi ricostruttive, reperite in un’approfondita ricerca di archivio. Parallelamente è stata condotta un’analisi diretta sulla superficie per il rilevamento dei segni di incisione (non immediatamente percepibili a occhio nudo) e resi visibili mediante osservazioni a luce radente. È stata realizzata una ricostruzione temporanea a gessetto, direttamente sulla superficie, tracciando linee ortogonali con l’ausilio di filo a piombo e livella, con progressione simmetrica da un lato all’altro della facciata. Il collegamento sistematico dei segni ha permesso di restituire la scansione geometrica della partitura. L’ipotesi ricostruttiva è stata quindi verificata attraverso la sua sovrapposizione graficizzata, alla tavola dei segni di incisione, riscontrandone la piena corrispondenza. Ciò ha consentito di procedere alla restituzione della partitura, pur escludendo la reintegrazione dei dettagli ornamentali di cui non si conservavano tracce. Fanno eccezione alcuni motivi puntuali, ancora parzialmente leggibili grazie alla presenza delle incisioni: le croci con palme e fiocco nei grandi riquadri, l’ombra degli strumenti del martirio nel riquadro di sinistra, e la piccola croce con palmetta sul marcapiano del primo ordine. In considerazione dell’assenza dello strato di finitura originario, si è optato per una soluzione di ricomposizione della partitura resa con un sottotono, con l’obiettivo di suggerire, in maniera non invasiva né arbitraria, l’impianto originario e salvaguardare al contempo la leggibilità storico-critica dell’intervento».

Restauratori all’opera sull’affresco con la Madonna. Photo: Fabio Caricchia

Altri articoli dell'autore

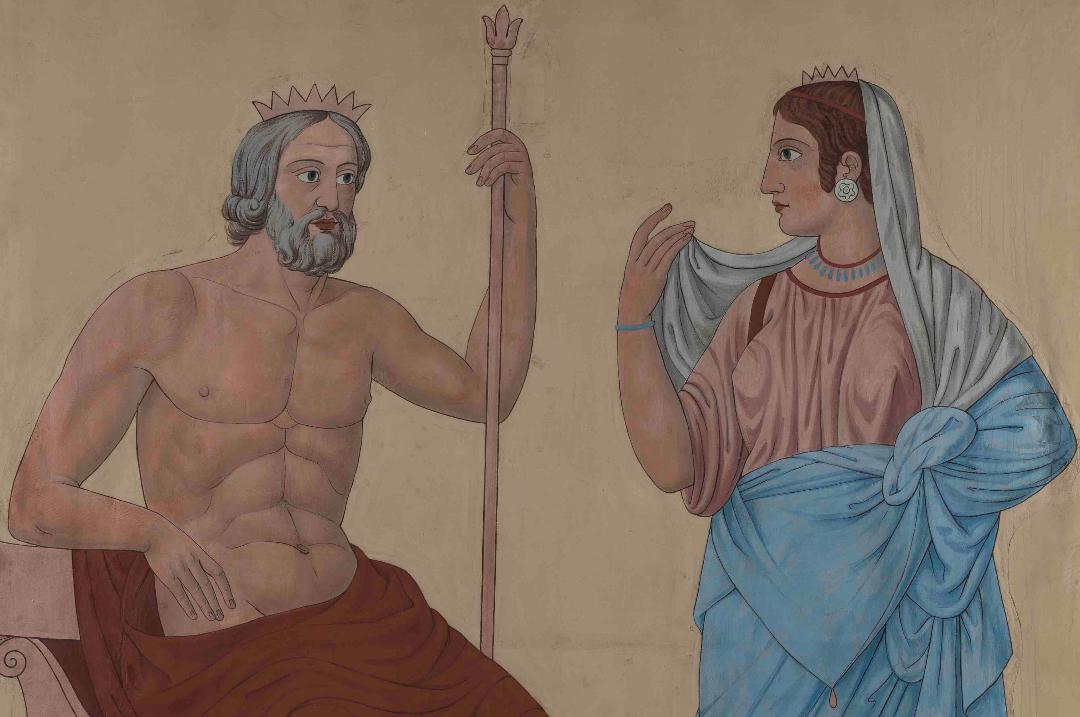

Restaurata, è tornata visibile nel Museo Gregoriano Etrusco la copia ottocentesca della parete di fondo della tomba distrutta a Vulci dopo la sua scoperta nel 1833

Il Rapporto 2025 della Federazione, dedicato al turismo culturale, è positivo. Ma attenzione all'«overtourism» e agli occupati nel settore culturale: solo il 3,5% del totale (e per metà autonomi), al di sotto della media comunitaria

Al via la selezione pubblica dei direttori di 14 istituti di cultura statali autonomi. Selezione entro il 15 dicembre

Un emendamento votato la sera del 30 luglio in Commissione Bilancio al Senato ha portato il cespite da 24,8 milioni di euro a 54,8